Глава первая

Раджу был даже рад появлению этого человека — все не так одиноко будет. Человек стоял молча и с почтением смотрел ему в лицо. Раджу стало смешно и неловко. Он сказал, чтобы прервать молчание:

— Садись, если желаешь.

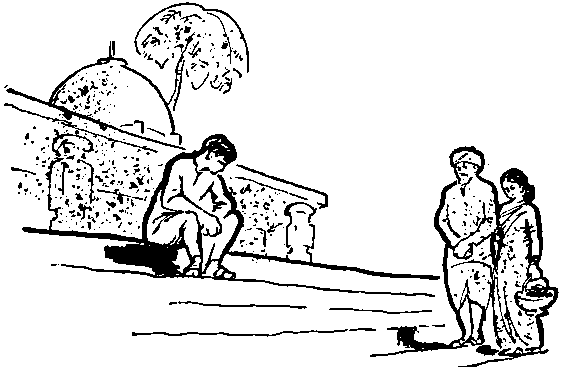

Человек благодарно кивнул в знак того, что принимает приглашение, спустился по ступеням к реке, омыл ноги и лицо, поднялся обратно, на ходу утираясь концом желтого клетчатого платка, перекинутого через плечо, и сел на две ступени ниже той гранитной плиты перед древним заброшенным храмом, на которой, словно на троне, восседал, скрестив ноги, Раджу. Шелестели и покачивались над рекой ветви деревьев, в гуще которых хлопотали птицы и обезьяны, устраиваясь на ночлег. Вдали за холмами, где терялись истоки реки, садилось солнце. Раджу ждал, не скажет ли чего-нибудь незнакомец. Но тот был слишком вежлив, чтобы первым начать разговор.

Раджу спросил: — Откуда ты? — потому что боялся, как бы тот сам не обратился к нему с таким вопросом.

Человек ответил:

— Я из Мангалы.

— А где это — Мангала?

Тот указал за реку, где подымался высокий, крутой берег, и прибавил:

— Отсюда недалеко.

Потом, уже по собственному почину, стал рассказывать о себе:

— Тут поблизости живет моя дочь. Я ходил проведать ее, теперь возвращаюсь домой. Мы поели, и я ушел. Она хотела, чтобы я остался обедать, но я не согласился. А то бы я добрался до дому не раньше полуночи. Я не боюсь ничего, но зачем человеку находиться в пути в такие часы, когда он должен уже спать у себя в постели?

— Ты очень разумный человек, — сказал Раджу.

Некоторое время они молча слушали, как лопочут в ветвях обезьяны, потом незнакомец добавил, словно только что вспомнил:

— Моя дочь замужем за сыном моей сестры, так что все очень просто. Я часто навещаю сестру, а заодно и дочь, и никто ничего не может сказать.

— А что вообще можно сказать, если отец ходит в гости к дочери?

— Считается неприличным слишком часто навещать зятя, — объяснил крестьянин.

Раджу по душе была эта несвязная беседа. Он уже больше суток провел здесь в полном одиночестве. Приятно было снова слышать звук человеческого голоса. Потом крестьянин опять с глубоким почтением стал разглядывать его лицо. Раджу озабоченно погладил подбородок: уж не выросла ли у него вдруг апостольская борода? Нет, подбородок был еще гладкий. Он брился не далее как позавчера и заплатил за бритье своими кровными, тюремным трудом заработанными деньгами.

Болтливый, как им всем и полагается, цирюльник спросил, соскребая лезвием мыльную пену:

— Отсидел свое, а?

Раджу скосил на него глаза и ничего не ответил. Его раздосадовал этот вопрос, но он не рискнул и виду подать: кто его знает, все-таки у него в руках бритва.

— Только-только освободился? — не отставал цирюльник.

Раджу понял, что на этого человека бесполезно злиться. Глаз у него, видно, наметанный.

— А ты откуда знаешь?

— Я уже двадцать лет брею людей на этом месте. Ты не заметил разве, что, как выйдешь из тюремных ворот, моя цирюльня первая? Правильно выбрать место — это половина дела. Да только люди такие завистливые! — И он широким жестом отринул целую армию завистливых брадобреев.

— Ты что, и заключенных бреешь?

— Нет, я жду, пока они освободятся. Тех, кто внутри, обслуживает сын моего брата. Я не хочу отбивать у него клиентуру, и каждый день входить в ворота тюрьмы мне тоже не хочется.

— А что, там неплохо, — сквозь мыльную пену сказал Раджу.

— Чего же ты обратно не идешь? — отозвался цирюльник, потом спросил: — А за что ты сидел? Что пришила полиция?

— Не желаю я об этом разговаривать, — отрезал Раджу и решил, что будет до самого конца хранить мрачное, угрожающее молчание.

Но цирюльник был не из тех, кого легко запугать. Недаром он всю жизнь имел дело с бандитами. Он сказал:

— Восемнадцать месяцев или двадцать четыре? Бьюсь об заклад, что срок либо тот, либо этот.

Раджу поглядел на него с восхищением. Вот это специалист! На такого сердись не сердись, все без толку.

— Ты такой умный, все знаешь. Для чего же спрашивать?

Похвала цирюльнику польстила. Пальцы его замерли у Раджу на щеке, он изогнулся, заглянул ему в глаза и ответил:

— Просто чтоб заставить тебя самого сказать. У тебя на лице написано, ты — двухлетник, а это значит, что ты не убийца.

— Как ты угадываешь? — удивился Раджу.

— Ты бы совсем иначе выглядел, если б отсидел семь лет, а даже за частично доказанное убийство дают такой срок.

— В чем еще я не виноват? — спросил Раджу.

— В крупном мошенничестве ты не виновен, а вот в мелком — это может быть.

— Дальше. Еще что скажешь?

— Ты не совратитель, не насильник, не поджигатель.

— Может, ты мне прямо скажешь, за что я отсидел два года? Угадаешь — дам четыре аны[5]

— Некогда мне сейчас всякой ерундой заниматься, — ответил цирюльник, но не отвязался: — Что собираешься теперь делать?

— Не знаю. Куда-нибудь надо податься, — рассеянно ответил Раджу.

— Если хочешь вернуться к своим дружкам, пойди на базар, сунь руку в чужой карман или вынеси из открытой лавки какую-нибудь дрянь и подожди, пока позовут полицию. Тебя живо доставят, куда тебе хочется.

— Там неплохо, — снова сказал Раджу, легонько кивнув в направлении тюрьмы. — Люди симпатичные... только я терпеть не могу, когда меня будят каждый день в пять часов утра.

— Да, об эту пору ночные птицы только спать ложатся, — многозначительно сказал цирюльник. — Ну, вот и все. Можешь встать, — он отложил бритву. — Ты теперь выглядишь как настоящий махараджа, — добавил цирюльник и уселся в кресло, со стороны любуясь своей работой.

С нижней ступеньки крестьянин молитвенно глядел ему в лицо. Раджу это надоело.

— Почему ты на меня так смотришь? — спросил он резко.

Тот ответил:

— Не знаю. Я не хотел вас обидеть, господин.

Раджу чуть было не выпалил: «Я сижу здесь, потому что мне некуда идти. Я должен держаться подальше от людей, которые могли бы узнать меня». Но как скажешь такое? Похоже, что одно только слово «тюрьма», произнеси он его даже чуть слышным шепотом, жестоко оскорбило бы чувства его собеседника. Тогда он решил по крайней мере сказать: «Я вовсе не такой важный, как ты думаешь. Я обыкновенный». Но не успел он еще найти нужные слова, как крестьянин произнес:

— У меня есть большая забота, господин.

— Расскажи мне, в чем дело, — тут же отозвался Раджу; в нем вдруг заговорила старая-старая привычка предлагать свои услуги тому, кто нуждался в руководстве. Когда-то туристы говорили, рекомендуя его своим знакомым: «Если вам повезет и вашим гидом будет Раджу, вы познакомитесь со всеми достопримечательностями. Он не только покажет вам все, что стоит посмотреть, но и вообще поможет в любом деле». Такой уж у него был характер, что он вечно оказывался занятым чужими делами и заботами. «А то бы, — часто размышлял Раджу, — я вырос таким же, как тысячи других, и никаких бы неприятностей у меня в жизни не было».

Все было бы хорошо (сказал Раджу крестьянину, которого, как выяснилось, звали Велан и которому он впоследствии стал рассказывать историю своей жизни), если бы не Рози. Почему она называла себя Рози? Она была не иностранка, ей бы вполне подошло имя Деви, Мина, Лалита или любое другое из тысячи имен, какие дают девушкам в нашей стране. Но она предпочитала называть себя Рози. Не думай только, что раз ее так звали, значит она ходила в короткой юбке и стригла волосы. Нет, она и с виду была настоящая индийская танцовщица. Носила яркие сари с золотой каймой, бриллиантовые серьги и тяжелое золотое ожерелье, а вьющиеся волосы заплетала в косы и украшала цветами. При первой же возможности я сказал ей, что она замечательная танцовщица и что она развивает наши национальные традиции, и ей это было приятно.

С тех пор ей, наверно, тысячи людей говорили то же самое, но я оказался из них первым. Всякому приятно слышать о себе лестные отзывы, а танцовщицы, я думаю, их особенно ценят. Им бы круглые сутки слушать, что они- де чудесно и тонко воссоздают рисунок старинного танца. Я принимался расхваливать ее искусство всякий раз, как улучал минутку с ней наедине и мог нашептывать ей на ухо такое, чего не должен был слышать ее муж. Ох уж этот муж! В жизни не видывал я более комичной фигуры. Чем себя самое называть Рози, она бы с гораздо большим основанием могла своего мужа называть Марко Поло. Одет он всегда был так, словно вот сейчас отправляется в далекое путешествие: толстые темные очки, из толстой материи куртка и толстый пробковый шлем, обтянутый сверху ярко-зеленой непромокаемой тканью и придававший ему вид бывалого космонавта. Я, понятно, ни малейшего представления не имею о том, как выглядел настоящий Марко Поло, но этого человека мне с первого же взгляда захотелось называть Марко, и я так и привык о нем думать.

Как только я увидел его в тот достопамятный день на нашем вокзале, я сразу понял: вот для меня клиент на всю жизнь. Человек в одежде вечного туриста — о таком мечтает каждый гид.

Ты, может быть, хочешь узнать, почему и когда я сделался гидом? Я сделался гидом по той же самой причине, по какой другие становятся стрелочниками, носильщиками или кондукторами. Так было предопределено. Не смейся над моими железнодорожными сравнениями. Железная дорога с детства проникла мне в кровь и плоть. Паровозы с их ужасающим лязгом и дымом пленили мое сердце. Перрон был мне как дом родной, общество начальника станции и носильщика казалось мне самым приятным, их разговоры — самыми поучительными, самыми интересными в мире. Я вырос на железной дороге. Наш домик в Мальгуди стоял напротив вокзала. Отец построил его своими руками, когда еще о железных дорогах никто и не думал. Он выбрал это место потому, что оно было за пределами города и поэтому обошлось дешевле. Он нарыл глины, намесил ее с водой из колодца, сложил стены и покрыл их крышей из листьев кокосовой пальмы. Вокруг он посадил дынные деревья; их плоды отец разрезал на дольки и продавал — один плод приносил ему восемь ан доходу, если разрезать умеючи. У отца была лавочка, сооруженная из старых досок и джутовой мешковины, и он сидел там с утра до вечера, торговал мятными лепешками, фруктами, табаком, бетелем, сушеным горошком (который отмеривал тоненькими бамбуковыми цилиндриками) и всем, что только могло понадобиться путешествующим по главному тракту. Люди называли отцовскую лавку «лавчонкой». У ее порога вечно толпились крестьяне и погонщики волов. Ей-богу, дела у отца шли совсем неплохо. В полдень он уходил в дом завтракать и перед уходом обязательно подзывал меня и каждый день давал мне одни и те же наставления: «Раджу, садись на мое место. Смотри не зевай, за все, что даешь, получай деньги. И не съешь всего, что есть в лавке, это предназначено для продажи. Зови меня, если чего-нибудь не будешь знать».

И я то и дело кричал из лавки: «Отец, зеленые мятные лепешки, сколько штук на пол-аны?» — а покупатель стоял и терпеливо дожидался.

«Три, — бывало, с полным ртом отзовется отец. — Но если он берет на три четверти аны, тогда дай ему...» И тут следовали такие сложные льготные выкладки, что мне совершенно не под силу было применить их на практике.

Приходилось просить покупателя: «Дай мне только поданы», — и взамен отсчитывать ему три мятные лепешки. Если из большой бутыли случайно высыпалось четыре лепешки, я четвертую съедал сам, чтобы свести на нет все затруднения.

Будил нас молодой сумасброд петушок, живший где-то по соседству. Вероятно для того, чтобы мы не заспались, он начинал оглушительно горланить, провозглашая рассвет чуть ли не среди ночи. Отец тут же вскакивал с постели и поднимал меня.

Я быстро умывался, размазывал на лбу священный пепел, становился перед изображениями богов, висевшими в рамах высоко под потолком, и звонким голосом принимался декламировать священные стихи. Отец, бывало, послушает меня немного, а потом тихонько уходит на задний двор доить буйволицу. Позже, возвращаясь с ведром молока, он всегда говорил: «Что-то, верно, приключилось со скотиной. Она сегодня и половины обычной меры не дала».

Мать всякий раз отвечала: «Знаю я ее, она просто забрала себе в голову невесть что. Мне-то известно, чем ее пронять». Она произносила это зловещим тоном, брала у отца ведро и уходила в кухню. Вскоре она появлялась снова и давала мне стакан горячего молока.

Сахар у нас хранился в старой жестянке, и хоть с виду она была совсем ржавая, но сахар в ней лежал отличный. Стояла она в кухне на деревянной полке у задымленной стены, вне пределов досягаемости. Боюсь, что ее переставляли все выше и выше, по мере того как я рос, потому что, насколько помню, я никогда не мог дотянуться до этой ржавой жестянки без помощи старших.

Когда небо светлело, отец уже дожидался меня на галерее. Он сидел, положив рядом с собою тонкий изломанный прутик. В те времена новейшие достижения в области психологии ребенка не были известны, палка считалась непременным пособием для обучения. «Небитый щенок останется неучем», — повторял мой отец старинную пословицу. Он учил меня тамильской азбуке. Напишет на обеих сторонах моей грифельной доски две первые буквы алфавита, и я должен был без конца обводить их грифелем, покуда они совсем уже не потеряют очертаний, так что их и узнать невозможно. Время от времени отец выхватывал доску у меня из рук, взглядывал на нее, потом устремлял на меня свирепый взор и говорил: «Какая мазня! Ты никогда не добьешься успеха в жизни, если будешь так уродовать священные буквы алфавита!» Он стирал все мокрым полотенцем, заново писал обе буквы и возвращал мне доску с наказом: «Если ты и эти испортишь, то вконец выведешь меня из терпения. Обводи аккуратно, как я написал. Смотри, чтобы никаких фокусов». И он угрожающе потрясал прутиком.

Я отвечал кротко: «Хорошо, отец», — и снова принимался писать. И сейчас представляю себе, как я сижу, высунув кончик языка, наклонив голову набок и всем телом налегая на грифель, — он так и визжит от моих усилий, а отец говорит: «Потише скрипи грифелем! Что это на тебя нашло?»

Потом наступал черед арифметики. Два да два — четыре; четыре да три — еще сколько-то; столько-то делить на столько-то — выходит еще что-то; еще большее делить на меньшее... О господи, и болела же у меня голова от всех этих чисел. Птицы щебетали и порхали в прохладном воздухе, а я сидел и проклинал судьбу, приковавшую меня к моему отцу. Его терпение истощалось с каждой минутой. Но тут, словно в ответ на мою безмолвную молитву, у дверей лавочки появлялся ранний покупатель, и нашим занятиям приходил конец. Отец оставлял меня со словами: «У меня есть с утра дела поважнее, чем тянуть болвана в гении».

Хотя мне эти уроки казались бесконечными, мать, увидев меня, восклицала: «Опять тебя отпустили, а? Интересно, чему ты можешь выучиться за полчаса?»

Я говорил ей: «Пойду поиграю на улице, чтобы не мешать тебе. Только хватит на сегодня уроков!» И убегал через дорогу под тень тамариндового дерева. То было вековое развесистое дерево с густой листвой, на котором жили, плодились и лопотали без умолку обезьяны и птицы, питавшиеся нежными листьями и плодами. Откуда-то приходили под дерево свиньи с поросятами и рылись в густо устилавшей землю листве, и там я играл целыми днями. Помнится, у меня и свиньи принимали участие в игре, я воображал, будто катаюсь на них верхом. Покупатели здоровались со мной, проходя мимо. У меня были мраморные шарики, железный обруч да резиновый мячик, и я целыми днями мог заниматься ими. Не замечал, как время идет, не видел, не слышал, что творится вокруг.

Иногда отец, отправляясь за покупками в город, брал меня с собой. Он останавливал попутную телегу и рядился, чтоб его подвезли. А я с замирающим сердцем безмолвно стоял рядом (меня учили, что проситься с отцом нехорошо), покуда отец не говорил: «Ну, полезай, человечек». И он, бывало, еще договорить не успеет, как я уже вскарабкаюсь на телегу. Бубенцы у вола на шее начинали бренчать, деревянные колеса со скрипом взрывали пыль на ухабистой дороге, и я что было сил цеплялся за края телеги, чувствуя, как от тряски у меня все кости ходуном ходят. Но мне нравился запах соломы в телеге, нравились виды, открывавшиеся нам по пути. Люди и телеги, свиньи и ребятишки — панорама жизни очаровывала меня.

На базаре отец сажал меня на дощатую приступочку на виду у знакомого торговца и уходил но своим делам. Карманы у меня бывали полны каленых орехов и сластей; я жевал и смотрел, как кипела вокруг базарная жизнь: тут покупают, там продают, кто ссорится, кто смеется, кто божится, кто орет во все горло. Помню, пока отец совершал где-то свои закупки, один вопрос все время вертелся у меня в голове: «Отец, у тебя ведь у самого есть лавка. Почему же ты покупаешь в чужих лавках то, что тебе нужно?» Ответа на этот вопрос я не получал никогда. Так я сидел, бывало, глядя, как дрожит раскаленный послеполуденный воздух, непрерывный базарный гомон постепенно притуплял мои чувства, пыльное знойное марево убаюкивало меня, и я засыпал, прислонившись к стене чьей-то лавки, на ступеньках которой отцу вздумалось меня усадить.

— У меня есть большая забота, господин, — сказал крестьянин.

— Как и у всех у нас, — кивнув, заметил Раджу под внезапным наплывом царственного великомудрия. С той самой минуты, как появился этот человек и сел перед ним, не отводя взгляда от его лица, он испытывал ощущение собственной значительности. Точно он актер и должен говорить лишь что-то заведомо правильное и установленное.

В данном случае единственно правильная реплика могла звучать только так:

— Покажи мне человека, у которого нет забот, и я покажу тебе совершенный мир. Ты знаешь, что сказал великий Будда?[6]

Крестьянин придвинулся ближе.

— Одна женщина пришла к Будде, прижимая к груди своего мертвого ребенка и заливаясь слезами. Будда сказал: «Ступай, обойди все дома в этом городе и найди хоть один, в котором не знают смерти. Если найдешь, принеси мне оттуда горсть горчичного семени, и я научу тебя, как победить смерть».

Крестьянин сочувственно пощелкал языком и спросил:

— Ну, и что же было с мертвым ребенком, господин?

— Пришлось ей его похоронить, понятное дело, — ответил Раджу. — И точно так же, — продолжал он, сомневаясь в глубине души, уместно ли подобное сопоставление, — если ты покажешь мне хоть один дом, где не знают забот, я научу тебя, как вообще людям избавиться от всех забот на свете.

Крестьянин был ошеломлен столь мудрым рассуждением. Он отвесил Раджу низкий поклон и проговорил:

— Я не назвал вам своего имени, господин. Меня зовут Велан. Мой отец за свою долгую жизнь был женат трижды. Я его первый сын от первой жены. Его младшая дочь от последней жены тоже живет с нами. Как глава семьи я обеспечил ее дома всем необходимым, у нее нет недостатка в нарядах и украшениях, какие полагаются девушкам, и все-таки...

Тут он сделал паузу, готовясь сообщить собеседнику нечто поистине уму непостижимое. Но Раджу сам договорил за него:

— И все-таки девушка не выказывает ни малейшей благодарности?

— Именно так, господин.

— И не хочет выходить замуж, за кого ты ей велишь?

— О господин, это истинная правда! — воскликнул пораженный Велан. — Сын моего двоюродного брата превосходный юноша. Даже день свадьбы уже был назначен, но знаете ли вы, господин, что сделала эта девушка?..

— Сбежала и все расстроила, — сказал Раджу. — Как тебе удалось ее вернуть?

— Я разыскивал ее три дня и три ночи и заметил ее в толпе во время праздничного шествия в одной отдаленной деревне. Они везли по улицам храмовую колесницу, народ там собрался чуть ли не из пятидесяти окрестных деревень. Я ходил в толпе, каждому заглядывал в лицо и под конец все-таки настиг ее — она смотрела кукольное представление. Ну, и что бы вы думали она теперь делает? — Раджу решил дать Велану возможность самому докончить эту историю, и Велан удовлетворенно договорил: — Сидит безвыходно у себя в комнате и дуется. Не знаю, что мне с ней делать. Может быть, она одержимая? Если бы я знал, как с ней поступить, у меня бы просто гора с плеч свалилась, господин.

Раджу заметил философически-скучающим тоном:

— Такие вещи в жизни не редкость. Ни из-за чего не следует попусту беспокоиться.

— Но что мне с ней делать, господин?

— Приведи ее ко мне. Я с ней поговорю, — величественно ответил Раджу.

Велан встал, низко поклонился и хотел было коснуться ступней Раджу, но тот поджал ноги.

— Я никому не позволяю этого делать. Одному только богу положены такие почести. Бог уничтожит всякого, кто попытается присвоить его права.

Он чувствовал, что с каждой секундой вырастает в святого. Велан покорно спустился по ступеням к воде, перешел вброд реку, поднялся по противоположному берегу и скоро исчез из виду. Раджу подумал: «Жаль, что я не спросил, сколько этой девушке лет. Надеюсь, она не хороша собой. У меня и так уже довольно было неприятностей в жизни».

Он сидел там долго-долго, смотрел, как течет река и теряется в ночи; смоковницы у него над головой вдруг начинали шелестеть громко, угрожающе. Небо было ясное. Делать ему было нечего, и он стал считать звезды. Он сказал себе: «Я буду вознагражден за этот самоотверженный подвиг во имя человечества. Люди станут говорить: «Вот человек, которому известно точное количество звезд на небе. Если у вас возникнет в связи с этим какое-нибудь затруднение, самое лучшее — обратиться к нему. Он будет вашим ночным гидом по небесам».

Он размышлял вслух:

— Все дело тут в том, чтобы начать с краю и потом переходить от одного участка к другому. Ни в коем случае нельзя идти сверху к горизонту. Только в противоположном направлении.

Он стал развивать целую теорию. Начал считать слева, над верхушками пальм, потом вверх по течению реки, потом правее...

— Одна, две... пятьдесят пять...

Вдруг он заметил, что если вглядеться попристальнее, то становятся видны еще новые грозди звезд, а к тому времени, когда он их тоже подсчитал, выяснилось, что потеряна отправная точка, и он безнадежно запутался. Он почувствовал глубокую усталость, растянулся на каменной плите под открытым небом и заснул.

Утреннее солнце светило ему прямо в лицо. Он открыл глаза и увидел Велана, который почтительно стоял в отдалении на нижней ступени.

— Я привел свою сестру, — проговорил он и подтолкнул вперед девушку лет четырнадцати с туго заплетенными косами, с сережками в ушах и с ожерельем на шее.

Велан пояснил:

— Это я ей подарил украшения, я купил их на свои собственные деньги, ведь она как-никак сестра мне.

Раджу сел и стал тереть глаза. Он еще не был готов к тому, чтобы взвалить на себя заботу о делах человечества. Прежде всего он нуждался в одиночестве для свершения утренних омовений. Он сказал им:

— Вы можете войти и подождать меня там.

Они ждали его в зале с колоннадой. Раджу вошел и уселся на небольшом возвышении в центре храма. Велан поставил перед ним корзину, в которой были бананы, огурцы, куски сахарного тростника, жареные орехи, а также медный сосуд, до краев наполненный молоком.

Раджу спросил:

— А это что такое?

— Нам будет очень приятно, если вы примете это, господин.

Раджу молча взирал на корзину. Нельзя сказать, чтобы подношение пришлось некстати. Он бы сейчас что угодно съел, не сходя с места. Он научился не быть чересчур разборчивым. Раньше он бы сказал: «Кто станет это есть? Нет, мне, будьте добры, с утра подайте кофе и идли[7], а это все разве что потом можно пожевать». Но тюремная жизнь приучила его есть что попало и когда попало. Иной раз товарищ, изловчившись при попустительстве надзирателя раздобыть с воли какое-нибудь несъедобное лакомство вроде пирожка с бараниной, имеющего шестидневную давность и пропитанного уже прогорклым маслом, делился с Раджу этим угощением, и Раджу отлично помнил, с каким смаком уписывал его в три часа утра — время, выбранное ими для того, чтобы не проснулись другие и не потребовали своей доли. Да, сейчас ему любая пища была как нельзя более кстати. Он спросил:

— Почему вы принесли мне это?

— Все это выросло на наших полях, и мы гордимся, что можем предложить это вам.

Больше Раджу ничего спрашивать не понадобилось. За свою жизнь он научился не теряться в подобных обстоятельствах. Он уже склонен был считать, что это в порядке вещей, когда люди перед ним заискивают. Некоторое время он молча разглядывал подношение. Потом решительно подхватил корзинку и направился во внутреннее святилище. Гости последовали за ним. Раджу остановился перед каменной статуей божества в темной нише. То был очень большой бог с четырьмя руками, в которых он держал жезл и колесо, и с красиво вытесанной головой, но вот уже лет сто как всеми забытый. Раджу торжественно поставил корзинку с пищей у его ног и проговорил:

— Это прежде всего принадлежит ему. Отдадим ему наше подношение, а что останется, съедим сами. Вы знаете, что, отдавая богу, мы умножаем, а не делим? Слышали вы такую историю?

И Раджу начал им рассказывать о Деваке, который каждый день просил подаяния у ворот храма и никогда не тратил собранных денег, не положив их предварительно к ногам божества. Но в середине рассказа он запнулся, так как сообразил, что не помнит, ни чем это все кончалось, ни какая во всем этом мораль. Он погрузился в молчание.

Велан терпеливо ждал продолжения. Это был слушатель, о каком мечтает всякий учитель и проповедник: неоконченный рассказ или неразъясненная притча ничуть его не смущали — для него все это было в порядке вещей. И когда Раджу, повернувшись, величаво прошествовал обратно к реке, Велан и его сестра безмолвно последовали за ним.

Разве я мог припомнить рассказ, который слышал от матери столько лет назад? Мать каждый вечер рассказывала мне что-нибудь, пока мы с ней дожидались, чтобы отец запер лавку и вошел в дом. Лавка оставалась открытой до полуночи. Поздно вечером подходили длинные обозы запряженных волами телег, везших в город на базар из дальних деревень кокосы, рис и другие товары. Под большим тамариндовым деревом волов распрягали на ночь, и погонщики, по двое, по трое, не спеша подходили к лавке поболтать о том о сем, а то и купить себе курева или еды. Как отец любил обсуждать с ними цены на зерно, или дожди в минувшем году, или виды на урожай, или состояние оросительных каналов! А то они, бывало, станут вспоминать давнишние тяжбы. Тут только и слышишь от них: судья такой-то, показание под присягой, свидетели, апелляция, — и все это сопровождалось взрывами дружного хохота, когда заходила речь о какой- нибудь дурацкой выдумке сутяг или хитрой адвокатской увертке.

Ради веселого общества отец забывал и про еду и про сон. Мать по нескольку раз посылала меня в лавку посмотреть, нельзя ли привести его домой. Нрав у отца был неровный, невозможно было предугадать, как он отнесется к тому, что его перебивают, и потому мать учила меня подойти тихонько, приглядеться, в каком он настроении, и осторожно напомнить ему об еде и доме. Я останавливался под навесом и покашливал, в надежде привлечь его внимание. Но у них шел захватывающий разговор, и отец даже не взглянет, бывало, в мою сторону; тогда я сам, забыв обо всем на свете, начинал прислушиваться к их беседе, хотя и не понимал в ней ни слова.

Немного погодя из темноты доносился негромкий голос матери. «Раджу, Раджу!» — звала она, и тогда отец отрывался на минуту от разговора, взглядывал на меня и говорил: «Скажи матери, чтоб не ждала меня. Пусть оставит мне в печке горсть рису, немного пахтанья в чашке и дольку маринованного лимона. Я приду позже». Это он слово в слово повторял по пять раз на неделе. И всегда добавлял: «Я что-то сегодня не голоден». А сам, верно, тут же снова пускался судачить со своими дружками о всевозможных болезнях и недугах.

Только я уже их не слышал. Я со всех ног бросался домой. Там, между освещенным местом перед лавкой и туманным кругом света, падавшим от тусклого светильника, который висел у нас над дверью, было темное пространство, всего, я думаю, каких-нибудь десять ярдов, не больше, но, пересекая его, я всегда покрывался холодным потом. Мне чудилось, что сейчас выскочат из темноты дикие звери и какие-нибудь сказочные чудища и утащат меня. Мать встречала меня на пороге и говорила: «Ну конечно, опять не голоден! Теперь будет всю ночь заниматься разговорами, ляжет спать под. утро; едва час проспит, а тут, глядишь, как начнет горланить этот глупый петух, ему уж и вставать пора. Этак и заболеть недолго».

Следом за ней я шел в кухню. Она ставила на пол две тарелки, придвигала горшок с рисом, накладывала мне и себе, и мы ели при свете коптящей жестяной лампы, свисавшей с гвоздя на стене. Потом она расстилала в комнате циновку, и я укладывался спать. Она садилась рядом и ждала, когда придет отец. Мне было необыкновенно уютно, оттого что она рядом. Мне хотелось получше использовать ее присутствие, и я жалобно говорил: «У меня что-то в волосах мешается». Тогда она пропускала пальцы сквозь мои волосы и почесывала мне затылок. И тут я заказывал: «Сказку».

Она сразу же начинала: «Жил-был на свете человек по имени Девака...» Я слышал это имя чуть ли не каждый вечор. Он был какой-то герой или святой, в общем что-то в этом духе. Я так никогда и не узнал до конца, что он такое сделал, потому что мать не успевала еще ничего рассказать, как сон уже овладевал мною.

Раджу сидел па ступени и смотрел, как играет река в ослепительных лучах утреннего солнца. Воздух был прохладен, и Раджу пожалел, что его одиночество нарушено. Гости его сидели ступенью ниже и терпеливо ждали, когда он ими займется, — совсем как пациенты в приемной у врача. У Раджу и своих забот хватало, надо было многое обдумать. Его вдруг зло взяло, что Велан хочет навязать ему еще какую-то ответственность, и он откровенно сказал:

— Я не буду заниматься твоими делами, Велан. Сейчас, во всяком случае.

— Могу ли я узнать почему? — смиренно спросил Велан.

— Так надо, — ответил Раджу тоном, не допускающим возражений.

— Когда же мне можно будет потревожить вас, господин?

— Когда приспеет для этого время, — величественно проговорил Раджу.

Тем самым вопрос был перенесен из временных сфер в область вечности. Велан покорно выслушал его ответ и молча поднялся, собираясь уходить. Раджу был растроган. Все-таки он ведь должен этому человеку что-то за принесенную пищу. И потому он примирительно проговорил:

— Вот это и есть твоя сестра, о которой ты мне рассказывал?

— Да, господин.

— Я знаю, что тебя заботит, но мне нужно все как следует обдумать. Нельзя наскоком принимать важные решения. Всякому вопросу свое время. Ты понимаешь меня?

— Да, господин, — ответил Велан. Он провел пальцами по лбу и сказал: — Что начертано здесь, то и будет. Мы тут ничего поделать не можем.

— Мы, конечно, не можем изменить этого, зато мы можем понять, — величаво возразил Раджу. — А чтобы правильно понять, нужно время.

Раджу чувствовал, что у него отрастают крылья. Еще немного, и он воспарит в воздухе, поднимется и сядет на башню древнего храма. Его теперь уже ничем не удивишь. «Что же это я пережил, — невольно спросил он себя, — два года тюремного заключения или переселение души?»

Велан с облегчением и гордостью выслушал столь пространные речи своего наставника. Он многозначительно посмотрел на свою строптивую сестрицу, и та, устыдившись, склонила голову. Раджу, пристально глядя на девушку, провозгласил:

— Чему быть, то и сбудется; никакая сила земная или небесная не изменит течения событий, как никто не может изменить течение этой реки.

Они постояли, глядя на реку, словно там лежал ключ ко всем загадкам жизни, и стали спускаться. Раджу смотрел, как они перешли вброд реку и поднялись по крутому противоположному берегу. Скоро они скрылись из виду.