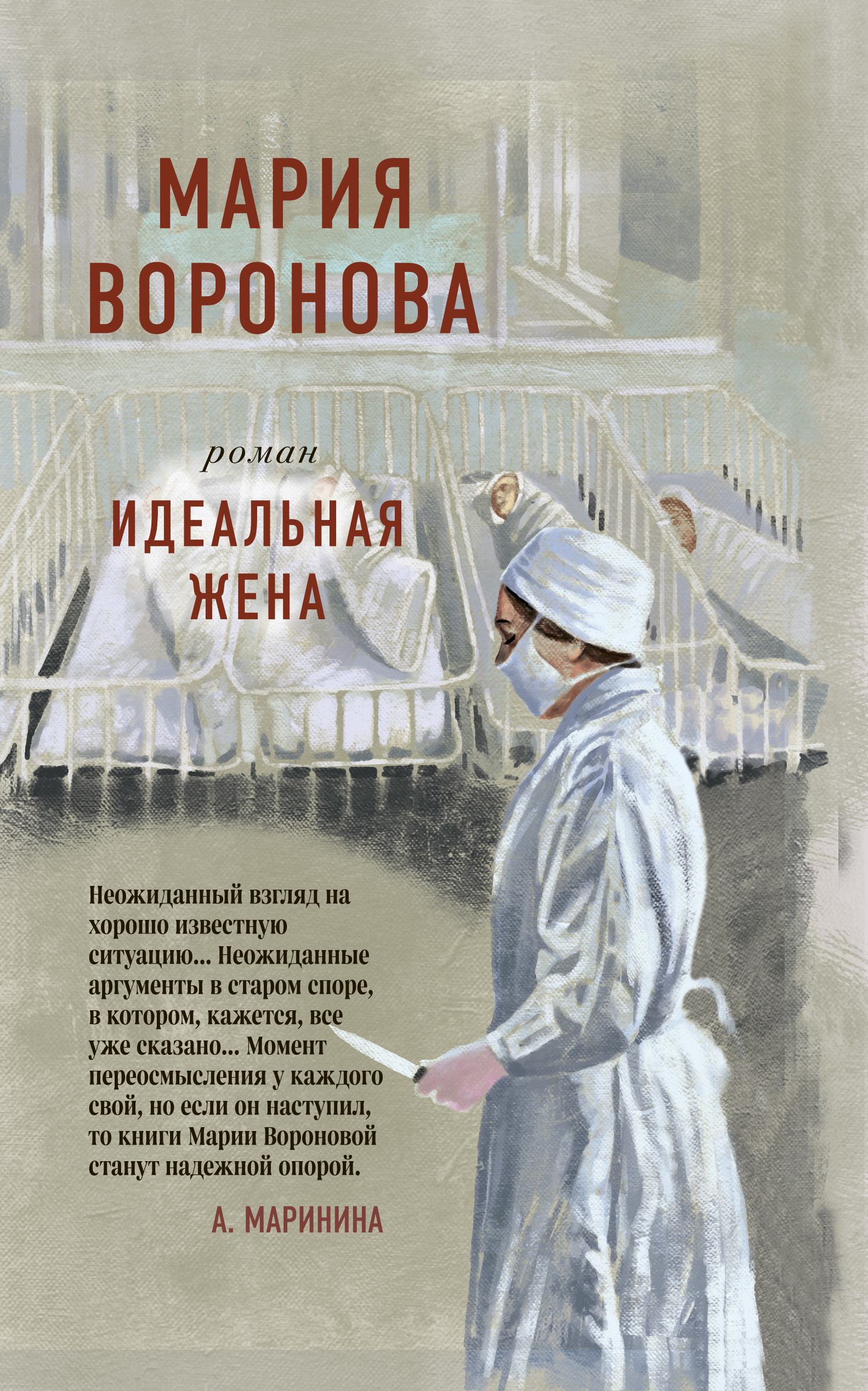

Книга: Идеальная жена

Идеальная жена

Дождь сразу зарядил сильный и быстро превратился в настоящий ливень. Вода струилась по решетчатым окнам веранды, с напористым журчанием низвергалась по желобу в противопожарную бочку. Капли били в крышу так, будто хотели простучать морзянкой что-то важное, молодые листочки на кустах сирени под окном трепетали, а на дорожке активно кипела лужица. Дальше все скрывалось за сплошной жемчужной стеной дождя.

Ирина улыбнулась и нехотя протянула руку к тоненькой брошюре цвета красного вина. Дверь с улицы быстро открылась, вбежал Кирилл, отфыркиваясь, как мокрая собака, пронес через веранду охапку дров.

Дверь в дом он оставил распахнутой, и, делая вид, что читает, Ирина смотрела, как он в комнате открывает печь, ловко закидывает дрова, а на его спине под легкой футболкой перекатываются мышцы.

Сейчас дрова займутся, и печь уютно загудит, но сквозь шум дождя Ирина этого не услышит.

Кирилл вышел на веранду.

– Ир, что-то газетку не найду. Ты свой устав дебильный еще не выучила?

Она покачала головой.

– Дай, а то растопить нечем.

– Не начинай, пожалуйста.

– Ладно, ладно. В холоде посидим, раз такое дело.

Ирина огляделась. На этой даче она стала хозяйкой совсем недавно и еще не успела обрасти бумагами, которые теперь можно было бы сжечь.

– И то правда, я бы лучше этот устав употребил по другому назначению газет, – хихикнул ее муж.

– Фу.

– Дай хоть пару страничек.

– Ага, сейчас! А если кто-нибудь найдет? Нет уж, если жечь, то целиком.

– Ни фига в тебе память поколений говорит! – Кирилл уважительно присвистнул. – Чай, не тридцать седьмой год на дворе, а ты все шугаешься.

Ирина вырвала листок из тетради, в которой делала заметки.

– На. Хватит тебе?

– Обижаешь.

Кирилл быстро растопил печку и вернулся к Ирине, лег на диван рядышком под теплый плед и через ее плечо заглянул в текст.

– Какая ересь, господи! Жаль, что не пожгли.

– Кирилл, ну сколько можно! Если я хочу стать депутатом, то мне обязательно нужно до декрета вступить в партию.

– А ты хочешь?

– Да, представь себе, хочу!

Муж прижался покрепче.

– А может, не надо?

Ох, как Ирине хотелось согласиться! Выкинуть чертов устав и притулиться к сильному плечу мужа, ни о чем не думать, а просто слушать напористый шепот дождя.

– Надо, – буркнула она, отодвигаясь.

Кирилл засмеялся:

– Хочешь быть руководящей и направляющей силой не только для меня одного?

– Просто хочу что-то делать. Что-то менять, – вздохнула Ирина, – я же рвусь в депутаты не ради буфета и прочих привилегий. Мне интересно, и пусть я нескромная, но мне кажется, что я способна принести пользу людям. А раз входной билет туда – членство в партии, то надо вступить, и все. В конце концов, взносы нас не разорят.

Кирилл положил руку ей на живот, послушать, не шевельнется ли ребенок.

– Я знаю, Ирочка, что ты у меня очень умная, – шепнул он, – и смелая, и порядочная, и самостоятельная, и будешь прекрасным депутатом. Только это условие не напоминает ли тебе экзамен на приспособленчество?

– В смысле?

– Получается, что ты должна принять убеждения, которые не разделяешь, и поклясться в том, во что не веришь.

– Ты утрируешь.

– Не думаю. Это механизм известный: сначала присягай на верность, целуй крест, а потом все остальное.

– Если все будут такими чистенькими, то никогда ничего не поменяется.

– Так не бывает, чтобы никогда ничего не менялось. Но ты тоже права, если система останется без притока порядочных людей, то загниет, и все может поменяться слишком резко.

Ирина перелистнула страницу. Автор постарался, растянул на целую книгу парочку немудрящих мыслей, но учить надо, ибо спросить могут с любого места.

Судья Ирина Полякова не рассказывала никому о своей беременности, но животик быстро вырос, губы налились, а у секретаря суда глаз оказался наметанный на такие вещи. Через три месяца все всё знали. Ирина думала, председатель разгневается, но он, отец и дед, отнесся вполне добродушно и обещал ей до декрета «легкий труд», то есть самые простые, незамысловатые дела с признаниями и без подводных камней, и, упаси бог, никакой высшей меры. «Готовьтесь к материнству, дорогая Ирина Андреевна, думайте только о приятном, читайте добрые книги, смотрите на красивое и ни о чем не беспокойтесь», – с улыбкой напутствовал он.

Такое лояльное отношение было очень кстати – как раз пошла волна борьбы с хищениями социалистической собственности, вскрывались хозяйственные преступления просто макабрических масштабов, а это все расстрельные дела. Умом Ирина понимала, что все эти деятели торговли нанесли стране огромный ущерб, но сомневалась, что у нее хватило бы духу приговорить к высшей мере человека, который сам никого не лишил жизни.

Инструктор из горкома сказал, что к выборам она как раз выйдет из декрета, а двое детей лучше, солиднее, чем один, только нужно вступить в ряды прямо сейчас, чтобы партстаж был побольше. Тему мужа инструктор не развивал: официально Кирилл Мостовой – рабочий класс, передовик производства, гегемон, словом, отличный супруг для депутата Верховного Совета. А что он поэт и подпольный рокер – так не смотри и не увидишь. Кирилл так и не сколотил новую группу, творит, как все нормальные люди в СССР, «в стол», и на нем нигде не написано, что он махровый антисоветчик. Ничего подобного, каждое утро встает и идет в свой цех, где является незаменимым работником, уникальным кузнецом ручной ковки.

Ирина вздохнула. Ей нравились стихи Кирилла, но как было бы хорошо, если бы он переболел своей поэзией! В цеху он зарабатывает по пятьсот рублей в месяц, плюс халтурки, о чем еще мечтать? Не пора ли повзрослеть, стать настоящим отцом семейства, и оставить юношеское увлечение, которое не приносит ничего, кроме проблем? Кирилл же не просто лупит молотом, не сваи забивает, а создает настоящие произведения искусства, он нарасхват у самых известных архитекторов, так что его эстетическое чувство и стремление к самореализации должно быть удовлетворено, и филфак ни к чему заканчивать. Жизнь и так удалась, так что нечего ныть, что власть плохая, ведь не выпрыгнешь же отсюда прямиком в сказку. Надо жить, где живешь, и играть по правилам. Вот и Кирилл бы мог, авторитет у него огромный. Руки золотые, не пьет, не жадный, всегда готов выручить, если какой-то аврал. Вот что в уставе написано про образцового строителя коммунизма, так прямо все про него. Тоже мог бы в заводской комитет свой вступить и приносить людям пользу, решать вопросы по уму. Протест – это дело молодых и одиноких…

Закатив глаза от усердия, Ирина повторила про себя: широкая дискуссия, особенно дискуссия всесоюзного масштаба по вопросам партийной политики, должна проводиться так, чтобы обеспечивалось свободное выявление взглядов членов партии и исключалась возможность попыток образования фракционных группировок, ломающих единство партии, попыток раскола партии…

Шикарный абзац, будем надеяться, что Кирилл до него не дочитал и никогда не дочитает, иначе ждет ее бурная филиппика. И правда, если вдуматься, то означает это следующее: дискуссия нужна, чтобы вовремя выявить инакомыслящих и как минимум выгнать из партийных рядов. Умный человек поймет, что лишний раз рот лучше не открывать и своими соображениями с товарищами по партии не делиться.

Она вздохнула. Можно послушать Кирилла, спалить устав и больше не возвращаться к этому вопросу. Потянуть до декрета, а потом никто и не вспомнит о ее карьерных устремлениях. Так и проработает до пенсии судьей. Скромная трудовая биография, зато честная. И скучная. Интересные дела бывают раз в год, а то и реже, да и они тоже надоедят.

А Ирина действительно способна на большее и ведь не сама это решила, не лезла наверх, не угодничала, не «заявляла о себе» на каждом углу, нет, просто честно работала, и ее заметили, и поверили, что она может вырасти в крупного руководителя, и готовы помочь, притом без всякого блата. Выпал редкий шанс, неужели надо от него отказаться из-за малюсенькой лжи? Например, Генрих Четвертый ради короны перешел в католичество, рассудив, что «Париж стоит мессы», и ничего, отлично правил и был одним из самых почитаемых королей.

Так что ничего страшного.

Тут за стенкой раздался быстрый дробный топот, и на веранду вбежал Егорка, румяный со сна. Увидев, что дождь все еще идет, он с досадой остановился.

– Скоро кончится, – сказал Кирилл, – ливень долгим не бывает.

Ирина подумала, что надо достать резиновые сапожки, но так уютно было лежать рядом с мужем… Потом, потом.

Кирилл протянул к Егору руки:

– Иди к нам.

Сын покачал головой:

– Нет, я почитаю, можно? Про собаку Баскервилей можно возьму?

– Что ты спрашиваешь? – удивился Кирилл. – Бери что хочешь, здесь все твое.

Ирина встрепенулась, хотела сказать, что Конан Дойла Егору еще рановато, но не запрещать же после того, как Кирилл разрешил.

Родители мужа собрали прекрасную библиотеку, которую пришлось перевезти на дачу после их смерти, когда у Кирилла в коммунальной квартире отобрали две комнаты из трех.

Вся русская классика, Диккенс, Конан Дойл, Джек Лондон, детская литература – на книгах в семье Кирилла не экономили.

Теперь Егор с удовольствием осваивал эту сокровищницу, а Ирина, конечно, приветствовала страсть сына к чтению, но в то же время боялась, что он без контроля схватит с полки что-нибудь не то и раньше времени приобщится к тайнам взрослой жизни.

– Бери книжку и прыгай к нам, – улыбнулся Кирилл, – вслух почитаем.

Егор покачал головой;

– Нет, я люблю сам с собой.

– Ладно, как скажешь.

– Он так вычитает, в конце концов, что не надо, – буркнула Ирина, когда Егор ушел.

– Ой, я тебя умоляю! Пусть лучше даже Мопассан, чем сказки краденые!

– Да почему краденые? Прекрасные сказки.

– Не спорю. Но плагиат есть плагиат.

– Ты нудный слишком. Авторы указывали первоисточник, так что нечего бочку катить.

– Ладно, пусть. А настоящие авторы просили перерабатывать их тексты?

– Они уже умерли тогда.

– Тем более. Зачем нужна была эта творческая переработка? Если книга так плоха, то зачем с ней возиться, а если хороша, то зачем что-то в ней менять? Если ты такой умный и талантливый, что видишь недостатки и знаешь, как их исправить, то почему не напишешь собственное произведение?

– У тебя слишком обостренное чувство справедливости. Отличные сказки получились, дети их обожают, кому плохо-то от этого?

– Детям и плохо. В их подсознании укореняется мысль, что можно просто взять то, что тебе нравится, и присвоить, да еще и творчески переработать. Это же не просто народные сказки или легенды, а самостоятельные литературные произведения. Сегодня ребенок прочитает про Буратино, а через двадцать лет к нему попадет статья какая-нибудь из иностранного научного журнала, и он выдаст ее за свою, ну а что такого? Все так делают. Немножко только творчески переработает по части марксизма-ленинизма, и нормально. А кто пойдет не в науку, а на завод, тоже станут тянуть все, что плохо лежит, чтобы дома творчески переработать.

Ирина вздохнула и поднялась с диванчика.

– А то и еще хуже, – продолжал разглагольствовать Кирилл, – понравится девочка, и кто-то давай ее творчески перерабатывать.

Ирина притворно нахмурилась:

– Ты что сейчас имеешь в виду?

– Переделывать под себя. Ну а что? Толстой сделал из Пиноккио Буратино, так неужели же я любимую женщину под себя не подгоню?

– А ты подгоняешь?

Кирилл тоже встал, с хрустом потянулся и пошел в дом, к печке. Дверь снова не закрыл, и Ирине было видно, как он открыл дверку и кочергой разбил мерцающие угли. Взвилась стайка искр и тут же пропала.

– Нет, Ир, я тебя люблю как есть, – вернувшись, с улыбкой проговорил Кирилл, – даже если ты конформистка и приспособленка, придется мне с этим как-то смириться.

Ирина молча закинула ногу на ногу и с преувеличенным вниманием уткнулась глазами в устав. Кирилл подошел, обнял.

– С другой стороны, ты женщина, – прошептал он ей в плечо, – а я все время забываю, что вы другие. Мягче и ширше.

– Не ширше.

– Но мягче. И, наверное, поэтому правы.

Она пожала плечами. Как знать… Просто ей очень хочется стать депутатом, вот и все.

Дождь все не унимался, наоборот, небо потемнело еще сильнее, где-то вдалеке промелькнула искра молнии, и чуть позже проворчал гром. Ирина вспомнила, как в детстве папа учил ее, что гром всегда опаздывает, потому что скорость звука ниже скорости света, и по задержке можно вычислить, далеко ли гроза. Как-то он сказал «если ты слышишь свист снаряда, то это не твой снаряд», и Ирина тогда подумала, что папу могли убить на войне, и она бы никогда не родилась. Она тогда почти провалилась в небытие от этой мысли, так глубоко, как это бывает только в детстве, а потом старалась поменьше думать о том, что могло бы быть. И чего не быть.

Как жаль, что у папы родились две девочки, она и сестра, а сына так и не было…

Ирина вздохнула. Отцы куда-то исчезли. Нет, не то чтобы совсем не стало сильных мужиков, но как-то они не бросаются в глаза. Не много их на улицах, и далеко не в каждой семье живет такой мужчина. Одинокая мать, одинокая дочь, и внучка рождается после мимолетного брака, больше похожего на опыление. А на месте главы семьи – пустота и вечная тоскливая жажда счастья.

Господи, как же ей-то повезло с Кириллом! Но, вместо того чтобы радоваться, она, будто старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке», мечтает теперь о каких-то великих свершениях, стать владычицей морскою, надо же быть такой дурой, господи!

Поцеловав Кирилла, она пошла в кухню готовить ужин.

Сын читал в большой комнате так увлеченно, что не замечал ничего вокруг. Ирина хотела окликнуть его, приласкать, но потом просто помыла яблоко и тихонько положила на стол рядом с книжкой.

* * *

– Психоанализ – это, конечно, очень хорошо, как наука, но как метод лечения, на мой взгляд, совершенно не работает, – сказала жена.

– Как скажешь, – пожал плечами Гарафеев.

– Будешь еще картошку?

Он не хотел, но зная, как Соня не любит выкидывать еду, протянул тарелку.

Жена бросила пустую сковородку в раковину и налила воды, чтобы отмокло.

Гарафеев сдобрил картошку горчицей.

– Например, аппендицит, – продолжала жена, видимо, репетируя завтрашнюю дискуссию на кафедре, а может, просто для того, чтобы не молчать, – мы же его просто вырезаем, и все.

– Можно и так сказать. Хотя правильнее будет – выполняем аппендэктомию.

– Не суть. В общем, мы же не заставляем пациента глубоко изучать этиологию и патогенез аппендицита в надежде, что от этого у него все как-нибудь рассосется. Просто оперируем, и все.

– И что ты предлагаешь? Мозг людям отрезать?

– Не передергивай. Просто лечение предполагает полезные действия, а не нытье, между тем с психоанализом люди только будут убаюкивать себя, и ничего не делать. Определенно, это не наш метод. Ты согласен?

Гарафеев понял, что это провокация, но все равно поддался:

– Если бы у нас не насаждали насильно атеизм, то твой Фрейд никому бы и так сейчас не сдался. Находили бы люди утешение в чем надо и в чем привыкли, но с тех пор, как в семнадцатом году власть захватили сама знаешь кто, иных методов вообще не осталось. Ни бога, ничего. Красное знамя только и три бородатых мужика.

– У тебя на все один ответ, – воскликнула жена, – другого я даже не ждала!

Гарафеев развел руками.

– Постоянно одно и то же! – жена резко поднялась и стала мыть посуду отрывистыми движениями, нарочно гремя. Вместе со словами получалось что-то вроде мелодекламации: – чуть что – проклятые большевики! И обои в коридоре тоже они тебе мешают подклеить? Комиссары в пыльных шлемах за руки держат и не дают?

– Сонечка, при чем тут…

– При том! Коммунисты во всем виноваты, прямо не продохнуть, со всех сторон обложили ваше дворянское гнездо! Ладно, учиться твоим предкам не дали, но обои-то!

– Ты же знаешь, что я не люблю это.

– Да дело не в том, что любишь или нет, а в том, что надо это сделать!

Соня наклонилась, убрала чистую сковороду в духовку, а дверца захлопнулась с противным скрипом. «Сейчас и за это огребу», – предположил Гарафеев и не ошибся.

– Тоже, видно, постарались большевики проклятые, – сказала жена, раскачивая дверцу плиты.

– Я подклею. Как буду посвободнее, так и подклею. И подмажу.

– А я как буду посвободнее, так и обед тебе сварю. Господи, Гар, да если бы я делала только то, что нравится, и в свободные минуты, ты бы уже давно умер с голоду и зарос грязью. А ты – пожалуйста! Обои клочьями – пусть, ничего. Розетка сломана – тоже нормально. Дверь в комнату не закрывается – плевать. Какая разница, раз коммунисты у власти!

– Все сделаю, – туманно пообещал Гарафеев, зная, что не сделает.

– Живешь, как хочешь! Нет, я смирилась уже с тем, что у жены всегда на одного ребенка больше чем у мужа, но мы с тобой продвинулись еще дальше и стали как бабушка и внук.

– Что ж, бабуля…

– А ничего смешного! Только пирожками тебя кормлю и умиляюсь, как ты хорошо покушал и сходил на горшочек, а мусор вынес – вообще достиг космического совершенства. Ты хоть вспомни Новый год…

– Сонечка, это же полгода назад было.

– Зато показательно. «А зато я елку нарядил», – передразнила жена, сморщив носик и выпятив нижнюю губу. – Тьфу, как ребенок малый!

– Я же извинился.

– Но ничего не понял.

– Соня…

– Вот когда поймешь, тогда и поговорим, а сейчас я не хочу даже ругаться с тобой!

Жена ушла в комнату дочери. Дверью она не хлопнула, но на пороге обернулась и сказала: «Я просто в ярости сейчас».

С тех пор как Лиза вышла замуж, Соня проводила в этой комнате много времени, иногда даже оставалась на ночь.

Гарафеев поставил чайник. Он не любил и не умел ссориться, просто практики не было, ведь предыдущие двадцать лет супруги прожили в мире и согласии. По крайней мере, он так думал. Поженились они на третьем курсе мединститута, почти сразу родилась Лиза. Жили в общаге, комнате узкой, как пенал, бедно до нищеты, но дружно и весело. Когда видишь много чужого горя, болезней и смертей, то поневоле начинаешь смотреть на вещи проще и мудрее и стараешься не мотать любимым людям нервы по пустякам. И все у них складывалось удачно – после учебы их оставили в Ленинграде, жену на кафедре, а самому Гарафееву предложили работу в новой крупной больнице и дали квартиру в ведомственном доме. Через несколько лет они обменяли ее на двухкомнатную в том же доме и стали считаться вполне зажиточной семьей. Гарафеев трудился анестезиологом-реаниматологом, жена преуспевала на кафедре психиатрии, недавно защитила докторскую. Дочь выросла, поступила по стопам родителей в медицинский и, как и они, на третьем курсе вышла замуж.

Спокойная жизнь без особых треволнений, зато достойная.

Гарафеев вышел в коридор. Да, обои висят, тут не поспоришь. Но если не приглядываться, то и незаметно… Да, в большую комнату дверь не закрывается, но это надо всю коробку переделывать, а он все-таки не плотник. Розетка вообще бог знает как устроена. Гарафеев нахмурился, думая, что зря, наверное, прогуливал в школе уроки труда. С другой стороны, он посвящал это время химии и биологии и без блата поступил в медицинский, а иначе срезался бы и загремел в армию, а после нее к учебе уж, наверное, не вернулся бы.

Лучше накопить денег и сделать нормальный ремонт силами специалистов. Хотя тоже придется таскать мебель из комнаты в комнату, газетами ее накрывать, потом отмывать от мела, который имеет коварную особенность проступать снова. И опять жена скажет, что он внук по сути своей, и уклоняется, и на него невозможно положиться.

Гарафеев поскребся в дверь:

– Сонечка?

– Отвяжись.

– Ты долго еще будешь дуться?

– Сколько надо.

– Я тогда на работу схожу?

– Иди, осчастливь коллектив, а то они без тебя прямо не знают, что и делать.

Чтобы попасть на работу, ему не надо было даже переходить дорогу, и Гарафеев почти каждый вечер заглядывал в отделение реанимации. Проверял пациентов, корректировал назначения с дежурным доктором, словом, всегда ему находилось дело.

Сегодня, редкий случай, все было стабильно, даже пустые койки радовали глаз. Мерно шипели аппараты ИВЛ[1], а пациент, которому Гарафеев сегодня давал наркоз, полностью проснулся и готовился к переводу в отделение.

Ни суеты, ни беготни, благодать. Можно было и не появляться.

Гарафеев сплюнул через левое плечо и постучал по столу медсестры, зная, как обманчива и мимолетна бывает эта тишина.

Он выкурил сигаретку в ординаторской и собирался уже уходить, как в дверях столкнулся с молодым доктором Кожатовым.

– Ой, Игорь Иванович, как хорошо, что вы здесь, – сказал Кожатов, с улыбкой придержав Гарафеева за локоть. – Вы мне, случайно, не поможете?

Улыбка на молодом сытом лице растянулась еще шире и безмятежнее. Действительно, разве можно отказать такому симпатичному парню?

Гарафеев потянулся за халатом, который уже снял.

– Надо пациентку на ИВЛ переводить…

– Точно надо?

– Да, мы с заведующим посоветовались.

– Хорошо.

– А бабка тучная и шея короткая. Вы поможете заинтубировать?

Гарафеев кивнул и ухмыльнулся. Изящный эвфемизм, но интубация трахеи – это тебе не канаву копать. Это работа для одного человека, поэтому Кожатову следовало бы спросить – вы заинтубируете вместо меня?

Подошла сестра-анестезистка с набором, улыбнулась: «Как хорошо, что вы с нами, Игорь Иванович!» Гарафеев сказал, что уже уходит, скомандовал ввести релаксанты, взял клинок[2], вывел челюсть, и через секунду трубка была уже в трахее.

– Все, Петя.

– Ой, спасибо вам огромное!

– Да не за что.

Гарафеев послушал легкие – дыхание проводится, раздул манжетку и сделал режим аппарата искусственной вентиляции чуть помягче.

Тут мимо промчался заведующий – целеустремленный плотный дядька, формой и повадками напоминающий торпеду.

Увидев Гарафеева, он притормозил, подхватил его и увлек в свой кабинет.

– Гар, ну ты чего? – спросил он, закрыв дверь.

– Чего?

– Так и будешь за сыночком подтирать? Я специально сказал ему самому делать.

– Он бы не справился.

– На то и был расчет. Чтобы он хоть раз в жизни обосрался, может, задумался бы тогда о времени и о себе.

Гарафеев пожал плечами.

– Бабке бы все горло истыкал так, что мы бы после него тоже гортань не нашли, и что?

– Что? Он бы виноват был, вот что, и у нас появились бы основания для оргвыводов. И не надо на меня с таким ужасом смотреть. Еще скажи, что в первую очередь надо думать об интересах больного.

– Да, Вить. Не хочется, но надо.

– Гар, ты же врач, а не бабка старая! Хуже мамаши моей, ей-богу!

– Мамаша тут при чем? – не понял Гарафеев.

– Терапевт, которая консультировала хирургию, ушла в декрет, и мою жену пытались подписать на это дело. В смысле больных смотреть перед операцией, а не декрет, – засмеялся заведующий и достал сигареты, настоящее «Мальборо», – угощайся.

– Декрет тоже хорошо, – Гарафеев медленно вдохнул сладковатый дым, – я вот жалею, что у нас с Соней одна Лиза, только поздно теперь.

– Короче, жене стали подпихивать больных, а четверть ставки не дали. Она раз посмотрела, два, три, а денег как не было, так и нет. В итоге она отказалась смотреть, позвонила заведующему хирургией, предупредила, что не будет, а он, такой же иисусик, как и ты, решил, что она же врач, то есть гуманист до мозга костей, поэтому все равно посмотрит, и ни замену ей искать не стал, ни в бухгалтерию не пошел. В итоге операционный день оказался сорван.

– И как? Жене сильно попало?

– Так а за что? Она усердно и добросовестно пашет в пульмонологии, а про консультации в хирургии, простите, где написано? Где приказ? Где расчет? Я тебя сейчас удивлю, Гаричек, скажу одну вещь, которая перевернет все твое мировоззрение: никто никогда и ни при каких обстоятельствах не может заставить тебя работать бесплатно. Даже субботник дело сугубо добровольное. Звучит чудовищно, однако это правда.

Гарафеев засмеялся и с сожалением заметил, что сигарета подходит к концу, а стрелять вторую неудобно.

– А мама твоя тут при чем? – спросил он.

– А мама у меня трудится в нашей доблестной больничке библиотекарем. Насколько я помню, ни разу ее не выдергивали ночью из кровати, потому что людям срочно требуется книги почитать, но поведение моей жены крайне ее возмутило, так что она не поленилась явиться к нам домой с монологом о нашей бездуховности и корысти. Тоже вопила как резаная, что интересы пациента прежде всего и надо сначала их соблюсти, а потом уж решать свои вопросы. Когда речь идет о жизни человека, не время думать о своих шкурных интересах! И это еще самое мягкое, что мы от нее услышали.

Гарафеев промолчал, потому что был больше согласен с мамашей заведующего, чем с ним самим.

– И ты, Брут? – догадался заведующий.

– И я. Уж явно мама на вас дольше орала, чем Таня бы больного смотрела.

– Ты еще скажи, что у нее в голове знаний не убавилось от консультации, так не за что и платить.

– Ну…

– Гну! Запомни, Гар, уже оказанная услуга ничего не стоит. Конечно, нам никогда не будут нормально платить, если знают, что мы поорем-поорем, да и так сделаем. Но, с другой стороны, на чистую совесть сколько можно работать?

– Всю жизнь.

– Фу! Героизм неотделим от глупости. Вот ты пасешь Кожатова, подтираешь за ним все ошибки, так он это считает уже в порядке вещей. Уже и спасибо тебе через раз говорит. А помнишь, к нам инструктор обкома с аппендюком загремел, кто ему по сути наркоз провел?

– По сути я.

– А формально Кожатов. И после операции его смотрел, и в глаза заглядывал, и облизал, а про тебя инструктор даже не узнал, что ты живешь такой на белом свете. В итоге ты в заднице, а Кожатов тут подольстится, там улыбнется, да папа еще словечко замолвит, и вот он уже главврач или профессор и диктует, как нам жить и работать. А виноват кто?

– Кто?

– Да ты, что вывел в люди это жопорукое ничтожество.

Гарафеев улыбнулся. Как хорошо, когда затишье, можно посидеть, покурить и поделиться с другом теми мыслями, о которых не думаешь, а только хочешь думать. Примерить на себя рубашку циника и корыстолюбца.

Закон подлости работает отлично. Пока он здесь сидит, смакуя импортную сигаретку, в отделении тихо, но стоит только уйти за дверь, у смерти тоже закончится перекур, и она вновь примется махать своей косой, и хлынет поток жертв автомобильных аварий, инфарктников, а может, и самоубийц. Все койки заполнятся, и Витька будет стремительно носиться от пациента к пациенту, интубируя, ставя подключички, делая назначения, и не присядет до самого утра, и не вспомнит, что по норме ему полагается двенадцать пациентов, а не двадцать. А Кожатов… Хорошо, если не будет путаться у Витьки под ногами, больше от него ждать нечего.

Гарафеев поморщился. Может быть, в Витькиных словах есть резон? Он действительно думал о больных, когда помогал Кожатову, а стучать с детства не приучен. Ничего нет отвратительнее, чем жаловаться и закладывать товарища, поэтому формально Кожатов хороший молодой доктор, крепкий профессионал, которому можно доверить самостоятельную работу. А по факту Витька остался с больными один.

Гарафеев постоял в дверях. Нет, все тихо. Надо идти домой, к Соне, которая неизвестно будет ли рада его возвращению.

* * *

Стас давно хотел подновить свой стол, и теперь время для этого наступило. Конец мая, все в отпусках или в поле, так что редко встретишь в лаборантской живого человека.

Он распахнул окно и высунулся наружу. Пахло сиренью и теплым асфальтом, а на улице почти никого не было. Солнце ласкало пыльные каменные дома, отражалось в окнах проходящего трамвайчика, который деловито постукивал и звенел, вызывая в памяти стихотворение Гумилева «Заблудившийся трамвай».

Стас нахмурился, потом улыбнулся. Он любил и чувствовал поэзию, но всегда немного огорчался, что сам никогда так хорошо не напишет. Так, может, и не надо?

Ладно, не попробуешь – не узнаешь, а пока на повестке дня стол.

Он подстелил газет в несколько слоев, переоделся в тренировочные брюки и заработал кисточкой. Старое иссохшее дерево вбирало краску как будто с благодарностью.

Увлекшись, он не заметил, как открылась дверь.

– Не свисти, денег не будет, – дружелюбно сказал профессор Шиманский. – А ты чем вообще занимаешься?

– Как вы сами видите, – засмеялся Стас, – не место красит человека, а человек место.

– А человек отчеты составил?

– Составил.

– Образцы?

– Зарегистрировал.

– Документы?

– Разложил.

– А журналы? Приход-расход опасных веществ?

– Тютелька в тютельку.

– То есть все?

– Все.

– Если тебе нечем заняться, это еще не повод вонять краской на весь институт. Лучше бы уж прогулял, ей-богу.

Стас заработал кисточкой быстрее.

– Ага, чтобы меня патрули на улице поймали! Сейчас же трудовую дисциплину неистово блюдут.

– Ладно тебе, у них тоже отпуска. Кто будет сторожить сторожей? – ухмыльнулся Шиманский. – А вообще заходи ко мне, я тебе работу-то быстро найду.

Профессор по широкой дуге обогнул Стаса и выглянул в окно:

– Благодать какая… Сейчас бы в поле, верно?

– И не говорите! Нога моя давно срослась, я ее уже не чувствую. Надо было не слушать врачей, а ехать в экспедицию.

– Это называется – ложно понятое чувство долга, – наставительно произнес Шиманский.

– Ну да, – кисло согласился Стас.

Он знал, что начальники геологических партий дерутся за то, чтобы заполучить его к себе в качестве рабочего, и за десять лет, прошедших после школы, почти не вылезал из экспедиций, за вычетом армии. Судьба хранила его, оберегала и выводила целым и невредимым из самых опасных ситуаций, и все для того, чтобы он этой зимой на ровном месте поскользнулся и сломал ногу. Вроде бы срослось, как на собаке, но врачи настоятельно советовали пропустить этот полевой сезон. И были правы. Он незаменимый работник, только когда здоров, а инвалид станет обузой и может вообще сорвать экспедицию. Ради дела лучше не рисковать.

– Вот здесь еще подмахни, а то потеки, – Шиманский указал на тыл стола.

– Сейчас.

– Так приятно смотреть, как люди работают, а самому ничего не делать.

– Хотите, у вас что-нибудь покрашу?

– Не любишь сидеть сложа руки?

– Нет.

– Слушай, а тебе сколько лет? Двадцать пять исполнилось?

– Двадцать восемь.

– Отлично! – Шиманский спрыгнул с подоконника и весело засмеялся. – Нашел я тебе занятие! Останешься доволен.

По телевизору начался очередной кусок многосерийного фильма, снятого по роману отца, а вставать от письменного стола и переключать на другую программу было лень. Стас присмотрелся. Папа, когда писал, слов не жалел, так что пришлось постараться, чтобы втиснуть его эпопею в шесть часовых серий, и серьезный роман превратился в дешевенькую мелодраму и неубедительный панегирик коллективизации.

Стас сам не понимал, злорадствовать ему или сочувствовать своему маститому отцу.

Иногда он, сидя над чистым листом бумаги в поисках рифмы, ощущал почти физическую потребность писать прозу. Когда в экспедициях он видел какой-нибудь удивительный пейзаж, сразу думал, как бы описал его в романе или повести, а поэтические строки не приходили на ум даже при созерцании самых потрясающих природных красот. Он любил говорить с местными жителями, записывал их предания и обычаи, особенные словечки, и насобирал уже приличный архив, и даже вполне отчетливо представлял себе, о чем мог бы быть его роман, но знал, что никогда его не напишет.

Папа своими многотомными кирпичами надежно заложил для сына окно в бессмертие. Официально отец проклял сына, как только узнал, что тот связался с позорным отребьем, расплывчато именуемым «системой», настолько плотно, что отказался вступать в комсомол. Как многие родители, он попытался быстро и насильно сделать из Стаса человека, и в результате подростковое позерство превратилось в непоколебимые убеждения.

Убеждения отца тоже не отличались пластичностью, поэтому он вскоре заявил, что не намерен терпеть в своем доме оголтелых диссидентов, а тем более их кормить, и Стас был изгнан в коммуналку, где бабушка, давно жившая у них дома, оставляла за собой комнату.

Стас немного ошалел от свободы и устроил себе праздник непослушания. И он даже слегка затянулся, но, к счастью, суровая рука военкома выдернула Стаса из вихря удовольствий. В армии он все-таки вступил в ВЛКСМ, не из-за агитации, в которой недостатка, прямо скажем, не ощущалось, а просто замполит оказался очень душевным мужиком, и Стасу было неловко доставлять ему неприятности.

Демобилизовавшись, он устроился лаборантом в крупный геологический НИИ, исходил в экспедициях полстраны, писал тексты для подпольной рок-группы и считал, что жизнь удалась. Лишь в последние годы появилось легкое, быстропроходящее сожаление оттого, что родители выгнали его до того, как заставили поступить в институт.

Всем известно, что у советского писателя Суханова ребенок – отщепенец и изгой, но стоит только Стасу написать собственную книгу, как он тут же превратится в папенькиного сынка, пропихнувшего в печать свою беспомощную писанину исключительно благодаря отцовским связям. Его книги станут восприниматься всего лишь наглядным пособием, как именно природа отдыхает на детях гениев, тем более что Стас смутно чувствовал, что если будет писать прозу, то очень близко к манере отца.

Нет, самое лучшее так, как сейчас, папа творит в своей вселенной, он – в своей. Один над реальностью, другой – под ней.

…На экране молодая интеллигентная артистка, неумело окая, призывала односельчан идти в колхоз. Изображение в старом телевизоре слегка подрагивало, расплывалось, и, наверное, от этого сцена не достигала проектной мощности пафоса.

Стас потянулся, прикусил синий колпачок шариковой ручки. «Чем издеваться над папиным творчеством, на себя посмотри, – сказал он сердито, – ни слова еще не высидел, а Михаил Григорьевич небось уже полкниги наметал».

Наконец он решил поискать вдохновения на улице. Глупо сидеть дома в хорошую погоду.

После армии он какое-то время ходил одетым так, как полагается человеку «системы», но эпатировать публику быстро надоело. Не стоило возмущение честных граждан тех усилий.

Длинные волосы очень мешали в экспедициях, кольца отвлекали, а выкидывать кровно заработанные деньги на импортные футболки с дурацкими надписями было очень жаль, и Стас сам не заметил, как стал выглядеть обычным парнем, разве что с бородой, но она скорее выдавала в нем бродягу, чем поэта.

Порой ему бывало немного стыдно перед папой, что он так яростно боролся с ним ради того, что теперь совсем не нужно.

Асфальт отдавал дневное тепло, и воздух перед глазами чуть дрожал, солнце пряталось за рыжими крышами, а в высоком небе висел прозрачный диск луны, похожий на облако. Какой-то малыш не хотел уходить со двора и плакал, и Стас прибавил шагу, чтобы не поддаваться жалости. За ним вдруг увязался черный кот с белым галстучком, он держал хвост трубой, и смотрел на Стаса так, будто знал что-то важное, мог предупредить его, но из вредности не хотел.

– Кис-кис-кис, – неуверенно произнес Стас, кот фыркнул и свернул в подворотню.

Усмехнувшись, Стас последовал за ним и оказался в обычном дворе-колодце с тремя глухими стенами, а в четвертой было всего два окна. Почти все пространство занимал раскрытый фургон, из которого мужики кидали половинки мясных туш. На бледной мертвой шкуре выделялись синие печати. Туши летели в окно полуподвала и там падали с глухим стуком.

Кот тем временем завернул в темную нишу, которую Стас считал слепой, но, заглянув, обнаружил узкий проход на улицу.

Пройдя через него, Стас оказался на набережной Смоленки, совсем диком берегу с неряшливо растущей травой. Черная мутная вода закручивалась вокруг камней и старых веток, а на другом берегу стоял черный полуразрушенный деревянный дом. Крыша на нем провисла и обвалилась, в окнах поблескивали обломки стекол, а низкие кусты сирени никак не хотели закрывать это безобразие. Стас удивился. Он редко заходил сюда в своих странствиях и не думал, что в центре Ленинграда есть уголок такого запустения. Он прошел чуть дальше по берегу.

Бурьян исчез, сменился ровной травой, в которой густо росли одуванчики, пушистые, словно цыплята. Близился вечер, и Стас решил посмотреть, как они будут закрываться.

Тут он увидел молодую женщину, и сердце екнуло, потому что Стас узнал ее, но сразу подумал, что ошибся, просто ему хочется встретить Лелю, вот и мерещится она ему во всех незнакомках.

Лишь когда он заметил, как дрогнуло ее лицо, понял, что это действительно Леля.

Она сильно изменилась, слишком сильно, и совсем не так, как он представлял себе.

Стас поскорее окликнул ее, и Леля остановилась. Стас улыбнулся, не зная, что сказать. Она стала совсем старая дева, сухая, строгая. Вместо моря искрящихся волос – строгий пучок, губы сжаты, и даже фигура, по-прежнему стройная и прямая, будто одеревенела.

– Рад тебя видеть.

– И я тоже.

– Давай провожу?

Леля пожала плечами, и Стас пошел рядом с нею, приноравливаясь к быстрым легким шагам. Походка у нее не изменилась.

Леля была первая красавица школы, и Стас замечтал о ней, как только стал интересоваться девочками. Впрочем, он был такой не один и понимал, что шансов нет. Он – обычный парень, ничего особенного. Если быть до конца честным, то в «систему» он пошел именно для того, чтобы как-то выделиться из толпы, но Лелю его метаморфоза не впечатлила.

Как это обычно и бывает, неразделенная любовь заставила его взяться за сочинение стихов. Стас писал много, и однажды, служа в армии, так затосковал, что решился, отправил Леле письмо со своим лучшим стихотворением. Он тут же горько пожалел о своем порыве, решил, что она поиздевается над его солдатским талантом, но неожиданно получил ответ, в котором Леля очень тепло благодарила его за стихи и хвалила их. Длинное, хорошее, душевное письмо, только в конце она просила больше ей не писать.

Стас решил, что она счастлива с кем-то другим.

Он часто думал о Леле и представлял ее радостной красавицей, чьей-то счастливой женой, может быть, уже матерью такой же красивой дочки.

И никогда он не думал, что живой огонь в ее глазах может потухнуть.

Леля скупо и неохотно рассказала, что одна, живет с мамой, окончила медицинский, как и хотела, но работает не врачом, а научным сотрудником в институте гриппа и готовится к защите кандидатской.

Стас уважительно присвистнул. Про себя сообщил только официальную часть – образования ноль, так, шарахается за длинным рублем по экспедициям. Ему казалось, Леле будет приятно позлорадствовать, что он как был, так и остался неудачником, но она вдруг сама спросила:

– А ты стихи еще пишешь?

– Так, постольку-поскольку.

– Ты пиши, пожалуйста! Я помню, у тебя здорово получалось.

– То было лучшее за все годы моего творчества.

На строгом лице вдруг мелькнула тень прежней озорной улыбки:

– Не скромничай, Стас. Я ведь храню то твое письмо.

– Лучше бы ты его хранила затем, что тебе нравлюсь я сам.

Леля снова улыбнулась и ничего не ответила.

В кармане целинки Стас нащупал какую-то денежку, оказалась трешка. Он отскочил к цветочному киоску и купил букетик тюльпанов. Розовато-белые цветы были перехвачены резиночками, чтобы не распустились раньше времени.

– Не нужно этого, – сказала Леля.

– Хорошо, что я тебя встретил. Специально позвонить, наверное, не решился бы…

– Не нужно этого, – повторила Леля.

* * *

Когда председатель суда был доволен своим сотрудником, то сам заходил к нему в кабинет, а если хотел отругать, вызывал к себе, поэтому Ирина не встревожилась, когда он возник на ее пороге.

– Как вы себя чувствуете, дражайшая Ирина Андреевна? – спросил он, усаживаясь напротив.

– Спасибо, не пожалуюсь.

– Вот и отлично. А я вам дело нашел – конфета! – председатель зажмурился и причмокнул. – С оправданием, как вы любите.

– Я люблю по справедливости и по закону.

– Знаю, знаю, голубушка моя! – он отечески похлопал Ирину по руке. Ладонь его была теплой и сухой.

Ирина подалась к нему и понизила немного голос:

– Я сейчас действительно в уязвимом положении. Готовлюсь в партию, да еще и жду ребенка, понятно, что в таких обстоятельствах мне не стоит проявлять строптивость, только…

– Господи, Ирина Андреевна! Что ж вам везде мерещится подвох! – председатель засмеялся. – Я всего лишь дело Тиходольской хочу вам расписать, когда его передадут в суд.

Ирина засмеялась:

– Ах, это! Тут скорее не когда, а если. Честно говоря, я думала, они там у себя в прокуратуре все-таки опомнились и сами прекратили эту глупость.

– Решили для наглядности все-таки через суд провести. У нас, конечно, право беспрецедентное, но тем не менее не можем же мы судить каждый раз как в первый раз. Нужны эталонные дела, чтобы было на что опереться молодому специалисту, и вы как раз и создадите этот чистейшей прелести чистейший образец необходимой самообороны.

Ирина засмеялась.

– И как будущему депутату это вам будет большой плюс.

– Да я не возражаю, вы же знаете, Павел Михайлович, что я никогда не отказываюсь и даже не ропщу.

– За что мы вас и любим, и просим только об одном – не засиживаться в декрете слишком долго.

Председатель ушел, а Ирина от души потянулась в своем кресле.

Сегодня бывшая свекровь забирает Егора из музыкалки, Кирилл допоздна на работе, так что домой можно не спешить. Лучше досидеть до официального конца рабочего дня, чтобы с чистой совестью уйти пораньше в другой раз, когда это действительно будет нужно.

Ирина вздохнула. Свекровь вновь появилась в их жизни сравнительно недавно, уже после ее нового замужества. Она вышла на пенсию и решила помогать с внуком, как настоящая бабушка.

«Главное, вовремя, – усмехнулась Ирина, – когда ребенок уже подрос и не надо за ним смотреть в десять глаз. Не объект заботы, а приятный компаньон, самый момент для самоотверженной помощи».

Они никогда не жили вместе, так что ненавидеть свекровь Ирине было особенно не за что. Вырастила инфантильного и безответственного дурачка, так тоже пожинает теперь кислые и недозрелые плоды своего воспитания, ей даже хуже, потому что жена может уйти, а матери некуда деться.

Было немножко неприятно, что в новой жизни присутствует человек из прошлого, но кто она такая, чтобы запрещать сыну общаться с родной бабушкой? Нет у нее таких полномочий.

Ирина прислушалась к себе – вдруг лукавит? А если бы ее мама, вторая бабушка Егора, была чуть позаботливее, а они с Кириллом не так заняты на работе, как она бы думала тогда? Тоже считала бы, что ребенок имеет право видеться со всей своей родней, или прогнала бы свекровь куда подальше, мол, одного придурка воспитали, второго не надо?

Ладно, история не знает сослагательного наклонения, как есть, так и есть.

Чтобы не углубляться в самоанализ, Ирина стала думать о деле Тиходольской. Пока еще дела как такового на руках у нее не было, следствие еще не завершилось, но случай этот прогремел по всему городу и вызвал большой общественный резонанс.

Там все кристально ясно, не предвидится никаких тайн, загадок и неожиданных поворотов, необходимо всего лишь скрупулезно соблюсти процессуальные тонкости.

Ульяна Алексеевна Тиходольская вернулась домой после суточного дежурства, слегка навела порядок в квартире, сварила обед и прилегла отдохнуть. Разбудил ее звонок в дверь, Тиходольская отправилась открывать в полной уверенности, что это дочь вернулась из института. Спросонья она не спросила «кто там?», а сразу открыла.

На пороге стояла не дочь, а некто Смышляев, который втолкнул Тиходольскую в коридор, закрыл за собой дверь и, удостоверившись, что в квартире больше никого, решил выжать из ситуации максимум и не только ограбить дом, но и изнасиловать хозяйку.

Ульяна Алексеевна яростно сопротивлялась, ей каким-то чудом удалось вырваться, но поскольку негодяй блокировал выход, она выбежала на кухню, надеясь забаррикадироваться там и вызвать милицию, но не успела. Смышляев ворвался вслед за ней, тогда Тиходольская схватила нож, которым за час до этого резала мясо, и нанесла удар, оказавшийся смертельным.

Думала она в тот момент не о себе, а о дочери, которая вот-вот должна была прийти из института, и неизвестно, как развивались бы события, если бы Ульяна Алексеевна не остановила мерзавца.

Будучи врачом, Тиходольская сразу поняла, что убила грабителя, но на всякий случай позвонила не только в милицию, но и в «Скорую помощь». Во всем призналась, сказала, понимает, что лишила человека жизни, и готова понести за это наказание.

Необходимая самооборона в чистом виде, но следователь, видно, был молодой, и не понимал, как это так можно – человек убит, а никого за это не накажут, и возбудил дело о превышении.

Логика его была понятна – он судил по себе, с точки зрения молодого холостого мужика, а не сорокалетней женщины, охваченной материнской тревогой. Поскольку при Смышляеве не нашли оружия, а Тиходольская действовала с помощью ножа, то следователь усмотрел здесь несоответствие средств защиты степени и характеру опасности посягательства. Формально да, нож принадлежал хозяйке, но фактически ей просто повезло, что она успела дотянуться до него первой.

Следователю казалось, что раз он сам бы мог вырваться, убежать, позвать на помощь, то Ульяна Алексеевна тоже была на это способна.

А Ирина – женщина, и ей ясно, что в той ситуации, в которой оказалась бедная Тиходольская, это был единственный выход остаться невредимой, а может, и живой, и спасти дочь. Рискованный, но единственный.

Женщина может быть физически приблизительно так же сильна, как мужчина, но устанет она гораздо быстрее его, и чем отчаяннее будет защищаться, тем скорее силы ее покинут.

Если бы Ульяна Алексеевна просто вырывалась, то кончилось бы все очень плохо, и последний вздох бедной женщины был бы отравлен вонью гнилых зубов матерого зэка, и умерла бы она в ужасе, представляя, что сделает эта мразь с дочерью, когда та вернется из института.

Нет, Тиходольская поступила как надо, любая женщина должна молиться о том, чтобы у нее хватило мужества действовать так же в подобной ситуации.

И потом, какая разница, имел в виду Смышляев убивать или нет? Кстати, если не имел, то даже лучше, поскольку при изнасиловании превышения пределов необходимой самообороны не бывает.

Да и это не главное. Суть в ином. Доктрина крепости, вот что важно. Если человек без приглашения проник на чужую территорию, то он должен понимать, что ничего хорошего там ждать его не может.

Да, слезливые рассказики о детях, которые по недомыслию полезли в чужой сад за яблочком, а получили пулю в голову или разряд тока, конечно, трогают, но это крайности, а вообще в собственном доме хочется чувствовать себя свободно и безопасно.

Vim vi repellere licet – силу можно отражать силой, говорит закон, и тут же лицемерно добавляет, что силы при этом должны быть равнозначны.

Тут вся загвоздка и есть – как определить равнозначность сил? Получается, если ко мне в дом вломился человек с холодным оружием, то я уже не могу застрелить его из пистолета? Или могу, но только убедившись, что он имеет твердое намерение лишить меня жизни, а тут, как говорится, не попробуешь – не узнаешь.

Нет, на сегодняшний день нашему правосудию ближе противоположная доктрина – отступай, пока можешь.

В принципе сроки за превышение не такие уж и большие, и часто приговаривают к условному наказанию, но это все равно судимость. Все равно ты виноват, что защищался.

Если бы Тиходольская была какой-нибудь простоватой тетенькой, умеренно пьющей и неразборчивой в связях, никогда бы мир не узнал, что с ней случилось. Спокойненько присудили бы в районном суде два года условно, и женщина бы еще осталась рада, что так дешево отделалась.

Только Ульяна Алексеевна работала в роддоме врачом-акушером, коллектив чуть ли не молился на нее, а пациентки считали за счастье рожать в ее смену. Настоящая подвижница, самоотверженная и бескорыстная, она не только приняла в мир множество новых жизней, но и воспитала целую плеяду прекрасных специалистов, хотя, не будучи официально преподавателем, не обязана была делиться своим опытом с молодыми коллегами.

Не захваленный профессор с вымученными диссертациями и дурацкими статьями, не дутая величина, а настоящая трудяга.

Когда бедная женщина оказалась под следствием, медицинская общественность встала за нее стеной. Было написано открытое письмо в прокуратуру и копия в «Ленинградскую правду», потом вышла статья известной журналистки о том, как отличного врача пытаются засудить только за то, что та защищала свою жизнь.

В статье было много филиппики, но в целом Ирина была с журналисткой согласна. Человек не только имеет право, но и должен защищать свое – жизнь, семью, личность, имущество, и чем он слабее, тем к более жестким методам может прибегнуть.

Например, слабая беременная женщина вроде нее, наверное, имеет право остановить злоумышленника выстрелом в голову, не дожидаясь, пока он приблизится на расстояние прямого удара. А какой-нибудь мастер спорта по боксу лучше пусть вступит врукопашную.

Нет, Ульяна Алексеевна поступила правильно, и в загнивающей капиталистической Америке у закона к ней не появилось бы даже тени претензий, наоборот, она стала бы национальной героиней, давшей злодею достойный отпор, примером для всех американских женщин. О ней писали бы хвалебные статьи и посвящали телепередачи, и жалели бы ее, что перенесла тяжелый стресс.

У нас не то. Проблема самозащиты осложняется тем, что границы себя и своего у нас размыты и постоянно подтачиваются. Имущество может быть отнято в любую секунду на самых что ни на есть законных основаниях. А раньше… Фамильное достояние, накопленное несколькими поколениями, реквизировалось, в дом, где семья жила двести лет, заселялись сомнительные личности, а урожай, который ты собрал с огромным трудом, в котором каждое зернышко полито твоим потом, комиссары бестрепетно изымали, обрекая тебя и твоих детей на голодную смерть. Забирать чужое нормально, а сохранять свое – преступно.

Хочешь жить – иди в колхоз.

К жизни человека отношение тоже не сказать, чтобы было бережное. Чуть что – расстрел. В лучшем случае лагеря.

Сейчас вроде бы избавились от этих так называемых перегибов, но народ забит и унижен, и в сытой и спокойной жизни это проявляется, может быть, не так остро, но все же достаточно ярко и противно.

Вроде бы законы хорошие теперь, не могут в любую секунду вломиться к тебе в дверь, отобрать золото и арестовать отца семейства просто за то, что он косо посмотрел на портрет Сталина.

Жизнь и имущество вроде бы защищены, а вот личность как была общественным достоянием, так и остается. С детских лет лезут тебе в голову, диктуют, как надо жить и что думать. Взять хоть такую безобидную вещь, как книги. Перед каждым романом – километровое предисловие, где тебе объясняют, кто прав, кто виноват, и какой вывод следует сделать из данного произведения. Обсуждать чужую жизнь в коллективе считается не сплетнями, а важной идеологической работой. Любая бабка может в трамвае сделать тебе замечание, и окружающие сочтут это нормальным, в лучшем случае подумают, ох, какая заботливая старушка, а в худщем – разовьют поднятую бабкой тему. А вот если ты не скромно потупишься, выслушивая бесценные наставления, а ответишь: «Занимайтесь своими делами», то прослывешь непроходимой хамкой. Ну а уж в семье сам бог велел! Если любишь, так пожалуйста, заходи в чужую душу прямо в сапогах и располагайся поудобнее. Диктуй свою волю, ради пользы же человека это все ты делаешь!

Не чувствует большинство граждан границ, ни своих, ни чужих, лезут, пока силой не остановят, а потом обижаются. Стоит ли удивляться, что грань, за которой начинается превышение необходимой самообороны, не ясна для них, даже для профессиональных юристов.

Ирина понимала, что редкие всплески стихийных народных волнений – это очень хорошо, это признак, что не все еще потеряно, и демократия когда-нибудь восторжествует, но когда дело касалось судебной практики, она терпеть не могла все эти открытые письма с требованием осудить или, наоборот, оправдать.

Каждый случай сложен, и нельзя судить поверхностно, зная только часть фактов. Да, с одной стороны, прекрасная женщина, замечательный врач, во всех отношениях достойный член общества, принесшая людям много добра, а с другой – матерый зэк, который с детства сеял вокруг себя разрушение и боль. Понятно, на чьей стороне симпатии общества, только судят не человека в целом, а его деяние. Нельзя сказать – ты хороший, поэтому тебе можно убивать плохих, это порочный подход.

Ирина была убеждена, что люди могут требовать только одного – честного, открытого и справедливого суда, все остальное – путь к произволу.

Однако в данном случае она была с народом солидарна.

Врач перед законом такой же человек, но все же чуть-чуть особенный, так что ради него Фемида может слегка приподнять повязку с одного глаза.

Вот ей самой, например, скоро рожать. Хотела бы она попасть к акушеру, находящемуся под следствием или под судом? Оно, конечно, в народном понимании врач должен быть святым, пекущимся только и исключительно о благе пациентов, полностью свободным от любых житейских стремлений, только он все равно живой человек. Мысли о возможном наказании все равно угнетают, и врач не в силах сосредоточиться на своих прямых обязанностях. Ирина уже не юная девушка, в консультации сказали, что пока все в порядке, но риск осложнений все же достаточно высок. Да и вообще всякое может случиться, острая ситуация, в которой будет один шанс из ста сохранить жизнь и матери и ребенку (тьфу-тьфу, конечно). При прочих равных у кого будет больше шансов разглядеть и использовать этот шанс – у спокойного, уверенного в своем будущем человека, или у без пяти минут зэка, все мысли которого крутятся вокруг предстоящего судебного заседания?

Нет, врач должен быть чуть больше защищен, чем остальные люди. Модно сейчас кричать про врачебные ошибки, с пафосом закатывать глаза, разглагольствуя об ответственности медиков, и с придыханием заявлять, что они не имеют права ошибаться. Прекрасно! Так создайте людям максимально комфортные условия, берегите их, помогите сосредоточиться на работе, а речи ваши ничего, кроме тошноты, не вызывают. Прежде чем требовать от других, подумай, что ты можешь сделать сам.

Ирина не любила принимать поспешных решений, но тут твердо определила для себя, что не только оправдает Ульяну Алексеевну, но и напишет парочку кляуз в прокуратуру, пусть там накатят следователю, что возбудил дело без оснований.

На душе приятно пощипывало – то ли азарт, то ли тщеславие.

Дело будет громкое, для нее, как для будущего народного депутата, лучше и не придумаешь. Надо позвонить знакомому журналисту Лестовскому, который когда-то был у нее заседателем, пусть организует после процесса интервью, а еще можно самой написать статью в газету. Имя ее станет на слуху. Конечно, выборы у нас не слишком демократические, народ голосует не за кого хочет, а за кого скажут, и кандидат всего один, так что это действо, строго говоря, и выборами-то назвать можно только из вежливости, но все-таки… Приятнее ведь отдать голос за человека, которого знаешь и уважаешь, чем за не пойми кого.

Воровато оглядевшись, Ирина насыпала в чай две ложки сахару. Всех нормальных людей тянет на солененькое, а ее на сладкое. Вчера всю ночь промечтала о торте «Полянка», с его мокрым бисквитом и розочками из тяжелого масляного крема. Потом невыносимо захотелось пирожного-трубочки, (конус твердого, как фанера, теста, плотно набитый кремом). Ну и мороженое всякое, эскимо за двадцать копеек, вафельный стаканчик (особенно стаканчик, размокший и безвкусный), фруктовое за семь копеек тоже пошло бы, конечно, «Лакомка», которую она ела только один раз в Москве.

К счастью, пока удавалось сдерживать себя и поглощать все это великолепие только в своем воображении. В консультации сказали, что за весом надо следить очень тщательно, иначе могут быть осложнения и для мамы, и для ребенка.

Перед глазами был пример секретаря суда, да и других очень полных женщин, с их рассказами, что до беременности они были как тростинки, а после родов как на них свалился центнер лишнего веса, так двадцать лет уже от него избавиться не могут.

Ирина терпела, позволяя себе только иногда выпить чаю с сахаром.

Свекровь просила не торопиться за Егором, вот Ирина и сидела, наслаждалась редким для себя состоянием покоя.

Откинулась на спинку стула, включила радиостанцию «Маяк» и прикрыла глаза.

Как раз передавали любимую ее песню Пахмутовой «Надежда». Прекрасная музыка, хорошие слова, душевное исполнение Анны Герман.

Да вообще у нашей эстрады уровень очень даже неплохой, не хуже западной, только молодежи почему-то не нравится. Вот не хочет она Зыкину с Сенчиной, и хоть тресни.

Не будет бесплатно слушать по «Маяку» или смотреть по телику, нет, поедет черт знает куда на толкучку за пластинками «Лед Зеппелин» и прочей публики, не пожалеет четвертной билет ради диска с записью какой-то шайки наркоманов, про которых даже не поймет, о чем они поют.

Или станет шастать по квартирникам и подворотням, переписывать записи подпольных групп, вроде Кирилловой. За допуск в Ленинградский рок-клуб полжизни отдаст, а «Песня года» – спасибо, не надо.

Да что там баллон катить на молодежь, если она сама, когда смотрит передачу «Утренняя почта», ждет только последнюю песню – вдруг покажут запись с фестиваля «Сан-Ремо» или хоть Рафаэллу Кара.

Между тем Муслим Магомаев, например, или Кола Бельды не хуже, вот нисколько не хуже. Кирилл, рокер такой подпольный, что глубже только ядро земли, и тот всегда расчувствуется, когда Магомаев поет песню про море, а Ирина плачет, когда про Бухенвальдский набат.

А молодые принципиально не будут слушать, нарочно. Почему?

Просто хочется им борьбы, протеста. Нельзя «Лед Зеппелин», а я буду. Спекулировать плохо, а я стану. И что там Мостовой сочиняет, какие стихи, хорошие ли, плохие, что у него за эстетика и основной мотив творчества – это мне вообще до фонаря, главное, что он запрещен, официальная пропаганда его не признает, значит, он хороший. Значит, не пожалею кассету, запишу и буду слушать.

Так, наверное, большевики вербовали ребят из хороших семей для своей борьбы, пользуясь их подростковым негативизмом. Чего им там надо, какой коммунизм, Маркс и прибавочная стоимость – дураков нет все это учить. Главное, что таинственно, запрещено и опасно, и родители опупеют, когда узнают, чем их детки заняты. А вот если бы царская власть узаконила большевиков, глядишь, и не случилось бы никакой революции.

Так же и тут. Дайте вы людям свободу творчества, крутите «лед зеппелинов» и рок-клубовцев по радио и в утренней почте, так оглянуться не успеете, как дети к ним остынут.

А ей не придется избегать вопросов о муже. Будет гордо отвечать, что супруг – рабочий высочайшей квалификации и плотно занят в художественной самодеятельности.

Ирина засмеялась. Человек слаб, проще и приятнее ругать государство, чем смириться с тем, что нельзя иметь все.

Чем-то придется поступиться, семейной идиллией или карьерой.

Она ведь даже не спросила Кирилла, как он отнесется к ее возвышению. А вдруг он вроде Гоши из фильма «Москва слезам не верит», не выносит, если женщина добилась больше, чем он сам? Вдруг ему хочется, чтобы жена сидела дома во фланелевом халате и с половником наперевес? Она ведь не выясняла его предпочтений, просто поставила перед фактом, что будет избираться, и все.

А Кирилл не стал, между прочим, стучать кулаком по столу: или я или мандат!

Так что и ей не пристало требовать от мужа, чтобы он перестал, как они говорят, «тусоваться» со всяким отребьем и вел жизнь достойного советского человека.

На черновике приговора Ирина нарисовала две окружности, чуть перекрывающие друг друга, и аккуратно закрасила общий участок. Вот так. У Кирилла свой мир, у нее – свой, и есть общая часть. Можно довольствоваться ею, а можно тянуть на себя, и тогда красивая картинка деформируется схлопнется, и останется непонятно что.

* * *

Рабочий день подошел к концу, но Гарафеев не спешил переодеваться. Домой не тянуло.

Накануне они с Соней подали заявление на развод, и теперь он не совсем понимал, что делать дальше. Как благородный человек и мужчина, он должен удалиться, оставив жене все нажитое, но идти некуда. Таких друзей, чтобы пустили пожить, Гарафеев не нажил, вся родня осталась в Красноярске, а дочь хоть и живет с мужем в двухкомнатной квартире, но ребята еще новобрачные и папаше вряд ли будут рады.

Он не хотел отравлять ребятам зарю семейной жизни зрелищем ее печального конца.

Впрочем, Соня не гнала его.

Оптимист ты или пессимист, боишься будущего или смотришь в него с надеждой, а несчастья всегда сваливаются на голову внезапно.

До последних дней Гарафеев был убежден, что состоит в счастливом браке, и думал, что так и останется, пока жив.

Все рухнуло в субботу, когда Соня уехала на кафедру заниматься с аспирантом, а ему наказала помыть люстры.

Гарафеев терпеть не мог всю эту дрызготню, а люстры ненавидел особенно, потому что боялся что-нибудь разбить.

И вот он сидел и думал, как было бы хорошо, если бы люстры сами как-нибудь очистились или что-то бы произошло, что ему не придется ничего делать (наверное, если бы в квартире вдруг начался пожар, он не стал бы тушить, пока люстры не сгорели).

В общем, Гарафеев томился и почти готов был приступить к ненавистной работе, только сначала необходимо прочитать новый номер журнала «Анестезиология», это ведь важнее. В программной статье шла речь о ДВС[3], так что следовало предварительно освежить в памяти факторы свертывания крови, чтобы полнее понять материал. Статья понравилась, и Гарафеев законспектировал ее в свой рабочий блокнот.

Остальные материалы тоже порадовали, он глотал страницу за страницей, а люстры так и висели немытые.

Наконец журнал был прочитан от корки до корки, Гарафеев огляделся в поисках какой-нибудь еще весомой отмазки, не нашел и почти покорился своей участи, как зазвонил телефон. Кожатов в очередной раз запутался и просил Игоря Ивановича «подскочить» и скорректировать лечение.

Гарафеев положил трубку вне себя от радости. Настоящее полновесное алиби, уважительная причина! Он немедленно начертал жене записку о срочном вызове, схватил куртку и понесся на работу, уверенный, что проблема люстр теперь как-нибудь рассосется. Может, жена сообразит, что не такие уж они и грязные. Или сама помоет.

Главное, что он ни при каких обстоятельствах не мог отказать Кожатову, ведь на кону человеческая жизнь!

Как он и думал, случай не представлял особых трудностей, просто пациент оказался профессором из Высшей партийной школы, вот Кожатов и решил перестраховаться. Что ж, Гарафеев расписал терапию, немножко понаблюдал, потом для гарантии еще без дела поболтался в ординаторской и вернулся домой ближе к вечеру, готовый к легкому скандальчику, но Соня встретила его вполне миролюбиво.

Спокойно, с улыбкой, она сказала, что хочет развестись.

Гарафеев так и сел.

Жена не хотела выяснять отношений, но он заявил, что после двадцати лет совместной жизни надо такое решение как минимум обсудить, и в ответ получил, что жена устала быть, как она сказала, «погонщиком мула», ей надоело жить с человеком, на которого невозможно положиться, который всегда слабое звено в цепи и обязательно завалит дело, если ему поручить хоть малейшую часть. Пресловутая каменная стена оказалась воздушным замком, и Соня не видит больше смысла надрываться ради иллюзии штанов в доме.

Под конец она вспомнила модную в последнее время действительно смешную шутку, что он такой мудак, что на конкурсе мудаков занял бы второе место, и ушла в комнату дочери, куда, оказывается, перенесла почти все свои вещи.

Гарафеев тогда не сильно встревожился, решив, что это воспитательный процесс, а к утру Соня остынет и простит его, тем более он действительно раскаивался, понимая, что с этими люстрами повел себя как полный идиот.

Утром он встал пораньше и, найдя люстры чистыми, сказал Соне, что готов к любым трудам, но она заявила, что единственное действие, которое ей теперь от него нужно, это дойти до загса и подать заявление на развод.

Пока они будут жить каждый в своей комнате, питаться раздельно, а убирать общую площадь по очереди, и на этом все.

Гарафеев ныл и просил прощения, но Соня была непреклонна. Оказалось, что ей давно хотелось развестись, потому что она считает мужа ничтожеством, дурачком и «ссыкотой», который профукал все свои шансы и от лени и трусости ничего абсолютно в жизни не добился. Гордость за своего мужчину – это естественное и необходимое чувство для каждой женщины, настолько важное, что она готова раздуть костер восторга из самой жалкой искры мужского поведения, но когда субстрата вообще нет… Когда приходится стыдиться мужа и мямлить: «Зато человек хороший», – это так унизительно, что лучше и вовсе не надо. Лучше быть разведенной.

Она терпела никчемного мужичонку только ради дочери, потому что девочке вредно расти без отца, но теперь Лиза взрослая, так что нет больше никакого смысла в этой каторге – обслуживать великовозрастного капризного ребенка.

– Но я очень хороший врач, – робко возразил Гарафеев.

– И где это видно? – жена язвительно рассмеялась. – Когда ты даже на высшую категорию поленился сдать!

– Ну поленился, потому что какой смысл? И так все знают, что я лучший!

– Все знают, что тебе можно сесть на шею, вот и все. Торчишь там на работе целыми днями, а толку никакого! Ни прибавки, ни повышения. Может, ты там с медсестрами просто гужуешься.

– Да ты что, Сонечка, какие медсестры! У меня никого не было и нет! – с жаром начал Гарафеев, но жена отмахнулась.

– Дело не в том, Гар, есть у тебя баба или нет, – грустно сказала она, – а в том, что мне на это абсолютно наплевать.

– Соня, я никогда тебе не изменял!

– Очень жаль. Так хоть было бы тебе к кому уйти.

Как он ни уговаривал дать ему шанс, жена была непреклонна. Она обещала обратиться в суд, если он не согласится разводиться, и Гарафеев сходил с нею, подал заявление. Теперь три месяца неопределенности, а потом они официально станут посторонними людьми. Как жить тогда дальше?

Покамест он максимально переселился на работу, набрал дежурств, а в обычные дни засиживался до упора. Впрочем, дома Соня была с ним дружелюбна и приветлива – так сам Гарафеев общался с соседом по комнате в общаге, пока не женился. И от ее хорошего настроения было еще больнее. Лучше бы дулась, мотала ему нервы, обвиняла в загубленной жизни, как делают истинно достойные женщины.

Странно, но вопреки расхожему мнению, что женщина уходит не от мужчины, а к мужчине, он не думал, что жена с ним разводится потому, что у нее кто-то появился. Ни разу не возникло такой мысли, хоть Соня была очень привлекательная женщина и всегда пользовалась успехом.

Если так, то ему стоит поскорее освободить квартиру, только куда идти? Действительно он никчемушник, ничтожество и тютя, раз не в силах даже уйти с одним чемоданом. Все откладывает, надеется сам не знает на что.

Придется искать работу в другом городе, пусть в небольшом, главное, где есть центральная районная больница. Там дадут комнату в общежитии как минимум. Еще можно так подать, что это он делает одолжение, а не ему.

Как бы только узнать, где требуются специалисты?

Гарафеев нахмурился. Жена права, он почти не ориентируется в окружающей действительности. В специальности своей он знает очень много, а житейские дела ему мало интересны, а потому почти не изучены.

Минутная стрелка на часах с усилием и щелчком передвинулась на одно деление. Все равно рано. Дома Соня, веселая, довольная, делает себе ужин из огурца и апельсина, потому что больше не надо кормить мужика и можно сидеть на диете, сколько захочется.

Потом будет гладить, напевая, а ему уже нельзя подойти и прижаться. Теперь у нее один ответ на все: «Иди лесом, Гарафеев».

Вздохнув, он заглянул в оперблок и сообразил, что сегодня работает профессор Завьялов, не последний человек в ГУЗЛе[4]. Надо у него осторожненько спросить насчет вакансий, где о них вообще узнают.

Завьялов делал мениск, а наркоз давал Кожатов, который в принципе работать в операционной не любил, но никогда не упускал шанса засветиться перед нужным человеком. Простых операций не бывает, но все же надо сильно постараться, чтобы облажаться при вмешательстве на мениске, вот сыночек и рискнул.

Маски под рукой не оказалось, Гарафеев закрылся воротником халата и вошел в операционную.

Скорее спинным мозгом, чем сознанием, он уловил, что что-то не так.

– А что это у вас кровь такая черная? – спросил он и перевел взгляд на живот пациента. Или это был необыкновенно полный человек, или дыхательный аппарат подавал воздух в желудок.

– Где черная? А действительно…

Гарафеев взглянул на кисть руки пациента. Ногтевые ложа синие.

Забыв про маску, Гарафеев сорвал с шеи Кожатова фонендоскоп. Так и есть, дыхание не проводится.

– Клинок, – бросил он анестезистке.

Времени надевать перчатки не было, оставалось только надеяться, что пациент не страдает сифилисом или гепатитом.

– Игорь Иванович… – начал Кожатов, но Гарафеев оттолкнул его.

Он ведь не знает, когда началась операция. Вроде бы только кожный разрез успели сделать, но пока накрылись, пока то, се… Сколько больной пролежал с интубационной трубкой в пищеводе? Очень может быть, что он сейчас будет интубировать труп.

Гарафеев поставил трубку, удостоверился, что она наконец оказалась там, где положено, то есть в трахее, и кинулся считать пульс. От волнения он долго не мог его найти, но потом все-таки нащупал.

– Вы давайте закругляйтесь, – сказал он Завьялову, – в следующий раз.

– Как? Игорь Иванович, это же сустав! Не брюшная полость. Сюда нельзя как к себе домой входить.

– А если у мужика кора улетела? Лучше выводить.

– Да я думаю, все в порядке… – встрял Кожатов, – сейчас глюкозки прокапаем для мозгов…

Даже под маской было видно, что он ничуть не взволнован, и Гарафеев не выдержал:

– Себе прокапай! – вскипел он. – Думает он! Вам, Кожатов, это вредно, а нам – опасно! Ваш уровень – это лопата от забора и до обеда! Все! Любое другое орудие производства в ваших руках превращается в смертельное оружие. Вы сейчас должны молчать и молиться, чтобы у мужика от ваших стараний мозги не отвалились! И то он умнее вас останется! Идите отсюда, я сам наркоз закончу.

Кожатов вскинулся, но анестезистка вытолкала его вон.

Гарафеев раздышал пациента, показатели гемодинамики которого вроде бы укладывались в норму, но его собственное сердце колотилось, как бешеное, пока он не экстубировал несчастного мужика и не удостоверился, что с ним все хорошо.

Головные боли, конечно, сильно помучают его, но главное, что мозг не пострадал, человек не остался овощем после операции по поводу заболевания, не угрожающего жизни.

Устроив больного на койку и вкрутив ему наглую ложь про скачок давления, Гарафеев вернулся в ординаторскую, без сил упал на диван и жадно затянулся сигаретой.

Никчемный мужичонка, ничего не добившийся в этой жизни – все так. Только если бы он не заглянул в операционную, мужики сняли бы со стола труп. Все-таки есть, наверное, какой то смысл в его существовании…

Он медленно выпустил дым. Курить вредно, и он в принципе человек некурящий, иногда только прибегает к сигаретке, чтобы успокоиться, но в последнее время столько волнений, что он смолит больше курящего. Пора завязывать.

Гарафеев раздавил окурок в пепельнице, клятвенно пообещав себе, что больше в жизни не притронется к этой отраве.

Для гарантии сделал жест, как на советском плакате «Нет!», где симпатичный молодой человек с негодованием отвергал предложенную ему рюмку.

Это уже так вошло в привычку, что не сразу вспомнилось, как этому жесту их с Лизой научила жена.

Они тогда ездили к Гарафеевской маме погостить, и бабушка решила повоспитывать внучку, научить ее волшебному слову «пожалуйста», а Соня сказала, что настоящее волшебное слово это не «пожалуйста», а «нет», и оно способно совершать настоящие чудеса, если его правильно применять. Главное, не превращать его в «да», потому что очень хочется.

А если трудно, то можно подкрепить жестом, как на плакате. Гарафеев часто видел, как Соня, когда сидела на диете, наедине с собой показывала заслоняющую ладонь плюшкам и конфетам, Лиза быстро переняла эту манеру, а потом и он сам. На работе знали, что если во время пьянки Гарафеев повторил жест молодого человека с плаката, то дальше наливать ему бесполезно. В семье была такая традиция, что просто «нет» еще можно было отменить, но если уже сделал движение, то все.

Гарафеев вздохнул. Теперь семьи нет…

Он запрокинул голову на спинку дивана, прикидывая, не помыться ли чуть теплой ржавой водичкой в душевой оперблока и не завалиться ли на старую сломанную функциональную кровать в подсобке и так скоротать ночку? Пусть Соня наслаждается свободой, посмотрит фильм по цветному телику, который стоит у него в комнате.

Он потянулся к телефону, чтобы предупредить жену, но тут в ординаторскую ворвался Витька, заведующий, и упал на диван с такой силой, что Гарафеев едва не подскочил, как на качелях.

– Ну ты дал, конечно! – сказал Витька.

Гарафеев улыбнулся скромно, но с достоинством.

– Чего лыбишься? – взвился заведующий. – Ты вообще соображал?

– Не понял?

– Ты зачем наорал на сыночка? Совсем страх потерял?

– Слушай, но он чуть человека не угробил…

– Это его дело. Бывает такое, операция это всегда риск, – наставительно произнес Витя и полез в карман за сигаретами. Протянул раскрытую пачку Гарафееву, тот потянулся было, а потом вспомнил свое «нет» и не стал, – труба в пищеводе это форсмажор, она может там оказаться по обстоятельствам, которые доктор не в силах контролировать, а вот свое поведение он всегда в силах контролировать.

– Да?

– Да. В итоге Кожатов у нас хороший врач, нарвавшийся на сложный случай, а ты неуравновешенный хам.

– А что неуравновешенный хам заинтубировал сложный случай в одну секунду, это ничего? Ни на какие мысли не наводит?

– Представь себе, нет. Слушай, ты же всегда тихий, воды не замутишь, сейчас-то что вдруг? При Завьялове и его клевретах?

– Завьялов вообще-то теперь должен меня год коньяком поить.

– Это да. Так он, наверное, и сделает, только Кожатов, после того как ты его выгнал, как только добрался до первого телефона, сразу папашке настучал, а тот мне. Кстати о коньяке, будешь?

– Давай.

Заведующий достал из шкафа початую бутылку и два граненых стакана. Налил по чуть-чуть. Чокнулись, Витя выпил залпом, а Гарафеев только пригубил и стал болтать стакан в ладони, как артисты делали это в заграничных фильмах, только у них были пузатые рюмки тонкого стекла.

– В общем, я получил по полной, что распустил коллектив и держу у себя какого-то неадеквата. Это он тебя имел в виду, а не собственного сына.

– Понятно.

– Требует самых жестких мер.

– Вить, да я сам уволюсь.

– В смысле?

– Я развожусь и хочу уехать. Ты не знаешь, кстати, где можно узнать про работу в других городах?

– Ты серьезно?

Гарафеев кивнул.

– Нет, ну это… Нет, ну как же я тебя отпущу? У меня же все на тебе держится.

– Ты ошибаешься, я ничтожество.

– Жена сказала? Да не слушай ты ее! Ну и дела… – Витя вздохнул. – а я как раз недавно думал, какой у тебя образцовый брак, сплошное счастье… Неудивительно, что ты сорвался.

– Не приплетай. Я высказал Кожатову только и исключительно потому, что он едва не угробил больного.

– Ну, конечно. Слушай, тебе просто надо отдохнуть. Просто погулять пару неделек, ты восстановишься, Кожатов остынет, а там, глядишь, и с женой помиритесь.

Гарафеев покачал головой.

– Правда, Гар.

– Да я все отгулял, а за свой счет не хочу.

Витя поморщился, но быстро просветлел лицом.

– Слушай, а есть вариант. Народным заседателем пойдешь.

– С ума сошел?

– Ну да. Походишь в суд, посмотришь, как люди вообще живут, чем дышат, какие у них проблемы.

– Какие у них проблемы, я и здесь прекрасно вижу.

– В общем, переключишься. А там все наладится у вас.

– Нет.

– Наладится, наладится. Ты, главное, держи себя в руках, пожалуйста, потому что смерть пациента всегда можно объяснить стечением обстоятельств, а за нарушение этики и деонтологии стопроцентно огребешь.

Гарафеев молча допил коньяк. Действительно, распускаться недопустимо. В сплоченном коллективе, где люди понимают друг друга с полуслова и на первом месте дело, а не личные амбиции, порой орут друг на друга, ибо это значительно ускоряет обмен информацией, что важно, когда счет идет на секунды. Но сам Гарафеев сегодня оскоромился первый раз за свою карьеру, он считал, что когда говоришь спокойно и понятно, то это в принципе ничем не хуже мата.

И вот сорвался, дал человеку повод отомстить своему наставнику за науку и поддержку.

Витя потянулся налить по второй, но тут его вызвали к начмеду. Гарафеев остался один. То ли от пережитого волнения, то ли от коньяка голова немного кружилась, он открыл окно и, облокотившись на подоконник, высунулся на улицу. В больничном садике гуляли пациенты, и по некоторым было видно, что они тяжело и неизлечимо больны и вскоре умрут.

Гарафеев вздохнул. Иногда ему становилось жаль, что он такой хороший врач и не сможет обмануться, когда заболеет. Хорошо, если смерть придет к нему в виде инфаркта или кирпича на голову, а вот угасать от рака он бы не хотел. А может, он сумеет найти себе какую-нибудь тень надежды, обманет себя… А может быть, и нет. Он же будет одинокий. Соня забудет о бывшем муже, как о страшном сне, а Лиза… Поедет ли она к больному отцу в тот город, куда он переберется, или ограничится телефонными разговорами? Пришлют ли ей заверенную телеграмму, когда его не станет?

Гарафееву стало так жаль себя, что он не сразу вспомнил, что пока еще здоров.

Смерть пациента всегда можно объяснить стечением обстоятельств, сказал Витька. К сожалению, это так. Впрочем, всегда можно и наоборот – обвинить врача, даже если стечение обстоятельств было поистине фатальным. Все зависит от того, какой врач. Например, рядовой хирург Иванов, если пересечет при холецистэктомии общий желчный проток, то это будет повод для административных решений, а если то же самое сделает профессор Сидоров, то все просто изумятся, о боже мой, какая же у больного оказалась нестандартная анатомия! Хотя самая нестандартная анатомия как раз у профессора Сидорова, руки из задницы растут.

Спаечный процесс, анатомические особенности, атипичная форма, стертая клиника – много есть таких эвфемизмов, оправдывающих ротозейство докторов. Спасение тут одно – много читать, перенимать чужой опыт и делиться своим, чтобы в трудной ситуации вспомнить какой-нибудь мельчайший факт, крошечную деталь, которая позволит вытащить на поверхность болезнь, спрятавшуюся под маской совсем другой патологии. Врач должен постоянно расширять свой кругозор, а не люстры мыть.