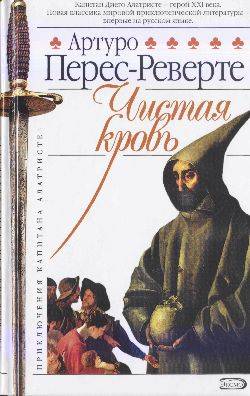

Книга: Чистая кровь

Чистая кровь

Посвящается Карлоте, которой придется подраться

Здесь золотом Америк полны трюмы,

Гербы – кичливы и девизы – хлестки,

Здесь труд неведом трутням при дворе.

Здесь весел плут, а честные – угрюмы.

Здесь режутся на каждом перекрестке,

Здесь вешают на каждом пустыре.

В тот день должен был состояться бой быков, однако лейтенанту альгвасилов Мартину Салданье попасть на корриду не довелось. Возле церкви Св. Хинеса обнаружили портшез, а в нем – задушенную женщину, державшую в руке кошелек, где лежали пятьдесят эскудо и клочок бумаги со словами: «На заупокойные мессы». Без подписи. Наткнулась на портшез какая-то прихожанка, по благочестию своему явившаяся в церковь ни свет ни заря: она бросилась к причетнику, тот позвал священника, а священник, на скорую руку отпустив богомолке грехи, дал знать властям. Когда Салданья пришел на церковную площадь, вокруг портшеза уже толпились соседи и набежавшие зеваки. С каждой минутой их становилось все больше, порядка – все меньше, так что полицейским пришлось оттеснить любопытствующих, чтобы не мешали судье и писарю составлять протокол, а лейтенанту – производить осмотр мертвого тела.

Салданья всегда действовал так неторопливо, словно у него впереди была вечность. Может быть, сказывались навык и повадка старого солдата, который много лет отвоевал во Фландрии, прежде чем получил – как поговаривали втихомолку, стараниями своей жены – должность лейтенанта альгвасилов; но так или иначе, к служебным своим обязанностям относился он с истинно воловьей невозмутимостью, что дало повод некоему остроумцу по имени Руис де Вильясека сочинить стишок содержания весьма ядовитого и крайне обидного для мужского достоинства Салданьи. Мартин, однако, если в чем-то и проявлял медлительность, то уж не в тех случаях, когда извлекал из арсенала, неизменно побрякивавшего у него на поясе, шпагу, кинжал, нож или вычищенные и на славу смазанные пистолеты. И лейтенантово проворство мог бы подтвердить и засвидетельствовать сам стихотворец Вильясека, ибо, прочитав свой пасквилек на ступенях Сан-Фелипе, он приобрел спустя ровно трое суток прямо на пороге собственного дома три лишних дырочки, сквозь которые и устремилась его грешная душа в чистилище ли, в преисподнюю или еще куда.

Однако дело-то все было в том, что доскональный осмотр покойницы результатов не дал. Убитая оказалась женщиной более чем зрелых лет – ближе к пятидесяти, нежели к сорока, – одетой в просторное платье черного сукна и с током [1] на голове, что указывало на принадлежность к племени дуэний или дам-компаньонок. В карманах у нее обнаружились четки, ключ и смятая бумажная иконка с изображением Пресвятой Девы Аточеской, на шее – золотая цепочка с ладанкой Святой Агеды, а черты лица свидетельствовали, что бог ее красотой не обделил и не обидел, и в молодости она должна была пользоваться успехом. Шелковый шнурок, стягивавший ее горло, да страдальчески оскаленный рот говорили о том, что умереть ей помогли. По состоянию кожных покровов и трупному окоченению можно было установить: смерть наступила минувшей ночью. Даму эту удавили в собственном ее портшезе, который не успели внести в притвор церкви. Кошелек с полусотней эскудо, предназначенных на помин ее души, доказывал, что убийца обладал либо весьма извращенным чувством юмора, либо истинно христианским милосердием. Но, должен вам сказать, в тогдашней Испании, во времена смуты, буйства и неразберихи, которые переживали мы под монаршьим присмотром католического нашего государя Филиппа Четвертого, даже самые отпетые головорезы и отъявленные душегубы, схлопотав пулю или удар шпагой, громогласно требовали к себе священника со святыми дарами, так что богобоязненный убийца был не в диковину.

О происшествии Мартин Салданья поведал нам ближе к вечеру. Верней сказать – не «нам», а капитану Алатристе, с которым встретился, когда мы в толпе народа возвращались с корриды, а сам он уже завершил осмотр тела, затем положенного в гроб и выставленного для опознания в госпитале «Санта-Крус». Упомянул между прочим и мимоходом, ибо гораздо больше интересовался тем, как прошел бой быков, нежели расследованием порученного ему дела. Да и то сказать: в неспокойном нашем Мадриде убийства на улице случались часто, а вот добрые корриды – все реже и реже. Так называемые канъяс – нечто вроде упражнений по выездке, в которых показывали свое умение владеть конем и копьем титулованные сливки нашей знати, а порой и сам король – были словно бы отданы на откуп юным придворным шаркунам-вертопрахам, а тех больше занимали ленты, кружева и дамы, нежели грамотный, хорошо поставленный удар, и потому нынешние состязания даже отдаленно не напоминали те ристалища, что проводились в стародавние времена, когда христиане воевали с маврами, или хотя бы те, что устраивались при великом Филиппе Втором – дедушке нынешнего нашего государя. Касательно же боя быков, то в первой трети нашего столетия он оставался любимейшим развлечением испанского народа. Из семидесяти с лишним тысяч мадридцев не менее полусотни тысяч спешили на Пласа-Майор всякий раз, как на этой перекрытой со всех сторон площади устраивалась коррида, и громовыми криками и рукоплесканиями воздавали должное отваге и мастерству истинных кабальеро, вступавших в единоборство с круторогими страшилищами из Харамы. Да, вы не ослышались – кабальеро, ибо в ту пору дворяне, испанские гранды и даже принцы крови еще не гнушались выезжать на лучших своих лошадях на арену, чтобы всадить копье в загривок быку, не робели выходить на него со шпагой под восторженный гул публики, единодушной в своих пристрастиях и склонностях, теснилась ли она на стоячих местах или же сидела на балконах, куда билетец стоил от двадцати пяти до пятидесяти эскудо, что было по карману лишь придворным высокого ранга да иностранным послам, включая сюда и папского нунция. Схватки эти тотчас воспевались в стихотворных куплетах, причем всякого рода забавные происшествия тоже становились добычей рифмачей и виршеплетов, мгновенно, так сказать, вонзавших в неудачников свои отточенные перья. Вот, скажем, однажды бык погнался за альгвасилом, а поскольку блюстители порядка ни тогда, ни теперь не могли похвастаться народной любовью, все немедленно приняли сторону четвероногого:

Сеньоры, лучше обойтись без прений – Бычище прав, хоть на расправу скор: Два рогоносца на одной арене – Конечно, это явный перебор.

А в другой раз вышло и того чище – адмирал де Кастилья, преследуя быка, случайно ранил копьем графа Кабру [2]. И уже на следующий день весь Мадрид облетели такие стишки, сразу ставшие знаменитыми:

Бесстрашный адмирал, глаза разуй! Ты сослепу, а может – с перепою Или объятый яростью слепою, – В единоборстве одолел козу.

И стало быть, само собой разумеется, Мартин Салданья, повстречавшись в то воскресенье со старинным своим приятелем Диего Алатристе, первым делом принялся объяснять, что именно помешало ему прийти на корриду, а капитан стал рассказывать во всех подробностях, как дело было – и что в королевской ложе присутствовали их величества, и где он со мной сидел, грызя орешки и люпиновые семечки, в народе именуемые «волчий боб», и что быков было четверо и все оказались хорошей, как принято говорить, злобности, и что граф де Гуадальмедина, равно как и граф, дай бог памяти… Будьтенате или что-то в этом роде – блеснули мастерством и сломали каждый по копью. Причем под первым – старинным нашим знакомцем Альваро де ла Маркой – свирепый харамский рогач убил лошадь, и граф, как истинный дворянин и храбрец, продолжил поединок пешим и отстоял свою честь, сначала подрезав быку поджилки, а затем прикончив двумя точными ударами, чем снискал похвалу короля, улыбку королевы и оживленнейшее мельтешение вееров, с помощью коих дамы в ту пору изъяснялись не хуже, чем словами. Да, все взгляды обратились тогда к нему, ибо Гуадальмедина был статен и красив. Не обошлось и без происшествий: бык, выпущенный на арену последним, набросился на королевских гвардейцев, которые, надобно вам знать, по одному от каждой роты – испанцев, немцев и лучников – назначались в караул под королевской ложей перед самым барьером, переступать который было им строжайше воспрещено, если только бык не устремится к ним с янычарскими, так сказать, намерениями. Вероятно, в тот раз быка слишком сильно раздразнили, и он, ринувшись на гвардейцев, разметал их вместе с алебардами в разные стороны, а одному – дюжему и рыжему немцу – вспорол рогами брюхо, так что пришлось его здесь же, на площади, под забористую германскую брань безотлагательно соборовать.

– Потроха наружу, как у того прапорщика… – завершил свой отчет капитан Алатристе. – Ну, помнишь, при Остенде? Когда в пятый раз за день брали бастион «Конь»… Как его бишь звали? Ортис или Руис, что-то в этом роде.

Мартин Салданья покивал, приглаживая седеющую бородку, которую, вопреки солдатскому обычаю, не так давно отпустил в рассуждении скрыть шрам от раны, полученной, кстати сказать, при взятии этого самого Остенде лет двадцать назад, то есть когда столетию нашему пошел не то третий, не то четвертый годик. На рассвете Алатристе, Салданья и еще пятьсот человек, а среди них и Лопе Бальбоа, родитель мой, вылезли из траншей и побежали по земляному валу на приступ, имея впереди капитана Томаса де ла Куэсту и знамя с крестом Святого Андрея, которое нес этот самый прапорщик Ортис, Руис или как его там, и в рукопашной схватке выбили голландцев с первой линии укреплений, а потом полезли на парапет под сильнейшим, можно даже сказать – шквальным огнем неприятеля и никак не менее получаса резались с ним на стенах, в результате чего и заимел Мартин Салданья рубец через всю щеку, Диего Алатристе – шрам в виде полумесяца на лбу, а знаменщик Ортис или Руис, которому ударом шпаги зверски разворотили нутро, попытался было, придерживая волочащиеся по земле кишки, выйти из боя, да не успел: пуля попала ему в голову. И когда капитан Томас де ла Куэста, весь залитый кровью, ибо и ему досталось изрядно – отделали не хуже Господа Бога нашего Иисуса Христа, – высказался в том смысле, что, мол, «сеньоры, мы сделали все, что было в наших силах, а теперь предлагаю вам взять ноги в руки, мы отступаем», то папаша мой и с ним еще другой солдат – низкорослый крепенький арагонец по имени Себастьян Копонс – помогли Салданье и Алатристе добраться до своих окопов, а голландцы – судя по плотности огня, все, сколько ни есть их на свете – палили им вслед и вдогонку со стен, тогда как наши бежали, тревожа Пречистую Деву и Пресвятую Троицу страшной матерщиной вперемежку с мольбой о заступничестве, что в данном случае – одно и то же. Однако хватило же у кого-то и времени, и мужества подобрать выроненное беднягой Ортисом или Руисом знамя, валявшееся на бастионе вместе с распотрошенными останками прапорщика и трупами еще двухсот наших, которым не довелось ни ворваться в Остенде, ни вернуться в свое расположение да и вообще ничего больше в этой жизни сделать не пришлось.

– Все-таки мне помнится, что звали его Ортис, – промолвил Салданья.

Что ж, через год они сполна расквитались и за прапорщика, и за всех, кто полег в том бою, равно как и во всех предыдущих, ибо с восьмого или девятого раза бастион «Конь» удалось-таки взять, и когда Салданья, Алатристе, папаша мой, Копонс и все прочие уцелевшие ветераны Картахенского полка уже на чистой, как говорится, злобе пробились внутрь, за стены, и голландцы залопотали по-своему srinden, srinden, что значит «друзья», и veijiven ons over или что-то в этом роде, мол, «сдаемся», капитан де ла Куэста, у которого с иностранными языками было из рук вон скверно, зато с памятью – замечательно, сказал: «Нет уж, черта лысого вам, а не шринден! Господа, пленных не брать, пощады не давать, и чтоб ни одного живого еретика на этом редуте не было», – и Диего Алатристе при содействии других поднял над бастионом старое, многажды простреленное знамя с Андреевским крестом – то самое, что нес Ортис или Руис, пока не запутался в собственных кишках; все были по локоть в голландской крови, струившейся по лезвиям кинжалов и шпаг.

– Говорят, ты собрался повоевать? – сказал Салданья.

– Подумываю.

И слова эти не ускользнули от моего внимания, хотя я все еще был ослеплен корридой и жадно разглядывал зрителей, выходивших с площади на Калье-Майор – знатных дам и кавалеров, кричавших своим кучерам: «Подавай!» и садившихся в кареты, всадников, легкой рысью направлявшихся в сторону церкви Сан-Фелипе. На дворе был тысяча шестьсот двадцать третий год, от начала же царствования юного нашего государя Филиппа Четвертого – второй, и возобновление военных действий во Фландрии настоятельно требовало денег, оружия, людей. Генерал дон Амбросьо Спинола набирал солдат по всей Европе, и сотни ветеранов намеревались вернуться под его знамена. Картахенский полк, потерявший при штурме бастиона Юлих, где, кстати, сложил голову и мой отец, каждого десятого, а год спустя под Флёрюсом – две трети списочного состава, был сформирован заново и вскоре должен был выступить в поход, чтобы присоединиться к войскам, осаждавшим крепость Бреду. Я знал, что Диего Алатристе, хоть полученная под Флёрюсом рана его не зарубцевалась окончательно, сговаривался с несколькими своими старыми товарищами насчет возвращения в строй. В последнее время у него появились весьма и весьма могущественные враги при дворе, а потому он счел разумным покинуть на некоторое время Мадрид.

– Что ж, мысль неплохая… – сказал Салданья. – Здесь припекать начинает, да? Мальчишку-то возьмешь с собой?

Минуя закрытые ювелирные лавки, мы шли в густой толпе в сторону Пуэрта-де-Соль. Капитан мельком оглядел меня и как-то неопределенно повел плечами:

– Да вроде рановато ему.

Лейтенант, усмехнувшись в бороду, опустил мне на макушку свою широченную жесткую ладонь, а я тем временем восторженно пялился на сверкающие стволы его пистолетов, кинжал и шпагу с широкой чашкой, висевшую на перевязи поверх нагрудника из буйволовой кожи, способного защитить грудь от ударов, которые на Салданью так и сыпались – еще бы, при его-то ремесле.

– Для чего рано, а для чего и нет, – Салданья заулыбался еще шире с оттенком недоброго лукавства: ему ли было не знать, что когда раскрутилась приснопамятная история с англичанами, я не сплоховал. – Ты и сам-то в его годы пошел служить.

Да, так оно и было: четверть длинного нашего века назад Диего Алатристе, второй сын в семье дворян-однодворцев, имея тринадцать лет от роду, некрепко затвердив четыре правила арифметики, азы латыни и начатки Закона Божьего, бросил школу и сбежал из дому, попал в Мадрид и, прибавив себе года, поступил барабанщиком в один из полков, отправлявшихся под командой инфанта-кардинала Альберта во Фландрию, в действующую армию.

– Иные были времена, – ответил капитан.

Он посторонился, уступая дорогу двум молоденьким вертихвосткам, по виду – проституткам не из дешевых, которые шли в сопровождении своих кавалеров. Салданья, должно быть, знал, кто они такие, и потому снял шляпу с преувеличенной и потому почти оскорбительной учтивостью, чем вызвал яростный взгляд одного из их спутников. Ярость, впрочем, улетучилась бесследно, едва лишь этот щеголь разглядел, какое убийственное – вот уж точно! – количество всякого железного добра навешано на лейтенанте.

– Ну, тут я с тобой соглашусь, – задумчиво, будто припоминая что-то, ответил Салданья. – Иные были времена, иные люди.

– И короли.

Лейтенант, смотревший девицам вслед, с некоторым недоумением перевел взгляд на Алатристе, а затем покосился на меня.

– Полно, Диего, зачем же при нем-то?.. – Он стал беспокойно озираться по сторонам. – Да и со мной таких разговоров лучше не вести. Я все же как-никак – представитель закона.

– Каких это «таких»? Я всегда был верен тем, кому присягал. Однако присягал я троим, оттого и говорю тебе – король королю рознь.

– Ну?

– Гну!

Салданья поскреб бородку и прежде чем повернуться к Алатристе, вновь огляделся, более того – я заметил, что он почти бессознательным движением опустил руку на эфес.

– Ты что же, Диего, ссоры со мной ищешь? Капитан не ответил. Его светлые немигающие глаза выдержали взгляд Салданьи, а тот расправил плечи и слегка выпятил грудь, поскольку был жилист и коренаст да ростом не вышел, – и так вот стояли они, двое старых солдат, вплотную друг к другу и лицом обветренным, иссеченным ранними морщинками и боевыми шрамами – к лицу. Прохожие посматривали на них с любопытством. В буйной, нищей, гордой нашей Испании – гордость к тому времени была едва ли не единственным ее достоянием: чего-чего, а уж этого было в избытке – люди крепко усвоили, что слово – не воробей, и даже старые верные друзья готовы были из-за опрометчивого высказывания пустить в ход оружие, ибо недаром же сказал поэт:

В речах ли вольных кто-то был неосторожен, взглянул ли косо иль с улыбкою кривой – и в тот же самый миг ты шпагу рвешь из ножен и, с места не сходя, вступаешь в смертный бой.

Совсем недавно на улице Прадо, средь бела дня и при всем честном народе маркиз де Новоа, обозвав своего кучера болваном, получил от него шесть ударов ножом, и подобное – со столь же вескими основаниями – случалось сплошь и рядом. Так что я подумал было, что Салданья сейчас обнажит шпагу, и прямо на улице начнется поединок. Лейтенант альгвасилов в случае соответствующего приказа, глазом не моргнув, отправил бы друга на галеры, а то и на плаху – в чем я имел случай убедиться сам, – но не вызывало ни малейших сомнений, что он никогда не употребит власть, которой облечен, для сведения личных счетов, и уж тем более – не злоупотребит ею, ибо такие вот несколько причудливые, а по нынешним временам – извращенные, понятия о порядочности были в ходу у этих людей, из чистой бронзы отлитых; я же, вращаясь в их кругу и в юные годы, и на протяжении всей остальной своей жизни, свидетельствую здесь и честным словом ручаюсь, что у самых отпетых негодяев и отъявленных мерзавцев, мошенников и плутов, у отставных солдат, ставших наемными убийцами, случалось мне замечать больше уважения к неким неписаным законам и правилам, нежели в среде людей добропорядочных или, по крайней мере, почитающих себя таковыми. Мартин Салданья был другой породы: всякого рода недоразумения и разногласия предпочитал он улаживать самолично, с оружием в руках и с глазу на глаз, никогда не прибегая – он вообще был не из тех, кто бегает – к помощи королевской власти, которую, между прочим, представлял. И слава тебе, Господи, что они с капитаном вовремя остановились, не оскорбили друг друга публично, не сделали шагов, могущих нанести их дружбе – корявой и шершавой, но испытанной и верной – ущерб непоправимый. Так или иначе, не увидела Калье-Майор, где после корриды прогуливался «весь Мадрид», как обменялись эти двое резкими словами, за которыми непременно последовал бы и обмен ударами. И напыжившийся было Салданья шумно выдохнул и обмяк, а в темных глазах его, по-прежнему устремленных на Алатристе, заискрилось подобие улыбки.

– Доиграешься, Диего: когда-нибудь тебя убьют.

– Может быть. Так что лучше уж ты сам этим займись.

Теперь уже капитан улыбнулся в свои густые солдатские усы. Я увидел, как Салданья поднял руку и с грубоватой лаской коснулся плеча Алатристе.

– Поговорим-ка лучше о чем-нибудь еще. Пойдем выпьем, ты меня угостишь.

Тем все дело и кончилось. Пройдя еще буквально несколько шагов, мы завернули в таверну «У кузнецов», как всегда, переполненную лакеями, пажами, грузчиками и разносчиками, а также старухами, предоставляющими свои услуги в качестве дуэньи, матушки или тетушки. Служанка поставила на грязный, залитый вином стол два кувшина с «вальдеморо», которые капитан с Салданьей опорожнили с ходу, ибо как же тут беседовать, когда в горле пересохло? Мне еще не исполнилось четырнадцати и потому пришлось довольствоваться водой: хозяин давал мне вино лишь в похлебке, а верней будет сказать – тюре, составлявшей обычный наш завтрак: на шоколад-то, сами понимаете, хватало не всегда, и в чистом же виде я его получал исключительно в лечебных целях, когда прихварывал. Впрочем, Каридад Непруха тайком угощала меня ломтиками хлеба, вымоченными в вине с сахаром, что мне в пору моего отрочества и по причине полного незнакомства с иными сластями представлялось лакомством вкуса неземного. Капитан утверждал, что, мол, с вином всегда успеется: мое от меня не уйдет, подрасту и буду пить, сколько влезет, но чем позднее я узнаю вкус вина, тем будет лучше, ибо многих достойных людей сгубило пристрастие к Бахусовым забавам. Не подумайте только, будто он читал мне проповеди о пользе трезвости – все это произносилось лишь мимоходом и вскользь, ибо, сколько помнится, я уже упоминал, что был Диего Алатристе крайне несловоохотлив и молчал красноречивей, нежели говорил. Конечно, потом уже, когда пошел я в солдаты, случалось мне и выпивать, и напиваться, однако я все же уберегся от этого порока – хватает мне иных и похуже – и по большей части всегда потреблял вино весьма умеренно: только чтобы взбодриться или же для препровождения времени. Полагаю, что воздержанностью своей я обязан капитану, хоть он никак не мог служить мне наглядным примером и образцом для подражания. Напротив, хорошо помню, что сам-то он пил много, подолгу и молча. И не в пример другим – чаще всего не в компании и уж точно не на радостях. Пил Диего Алатристе невозмутимо, меланхолично, будто исполнял, как сказали бы судейские крючки, заранее обдуманное намерение, а когда чувствовал, что вино оказывает действие – затворял уста, замыкался в себе. Нет, в самом деле – вспоминая об этом, чаще всего я вижу его в нашей пристроечке на задах таверны «У турка»: в упорном молчании сидит неподвижно над стаканом, кувшином или бутылкой, уставясь в стену, на которой висят его шпага, кинжал и шляпа, и словно созерцает такое, что лишь он один и может вызвать из небытия. И судя по тому, как кривились его губы под усами, осмелился бы я предположить, что проплывающие перед мысленным его взором картины отрады ему не доставляют. И если правда, что каждый из нас волочет за собой толпу теней, то призраки, одолевавшие Диего Алатристе-и-Тенорио, не были к нему благорасположены или дружелюбны, а он удовольствия от общения с ними не получал нимало. Но тут уж ничего не поделаешь: случалось мне иногда видеть, как на лице его появлялось выражение, какого я никогда ни у кого другого не наблюдал – выражение какого-то покорного безразличия – и слышать, как, пожимая плечами, бормочет он: «Порядочный человек может выбрать, где и как ему принять смерть, но над своими воспоминаниями не властен».

Паперть церкви Сан-Фелипе являла собой обычное зрелище – на ступенях и галерейке кипел людской водоворот, стоял разноголосый гомон: все говорили разом, перекликались со знакомыми, глазели, прислонясь к балюстраде, на прохожих и кареты, катившие по Калье Майор, на которую обращен был фасад собора. Тут Мартин Салданья с нами распрощался, но пребывали в одиночестве мы недолго: вскоре подошел Фадрике-Кривой, аптекарь с Пуэрта-Серрада, а за ним и преподобный Перес – оба они стали наперебой расхваливать недавнюю корриду. Именно случившийся поблизости иезуит причастил немецкого гвардейца, бычьим рогом уволенного в бессрочный отпуск, и теперь рассказывал подробности – оказалось, королева, будучи, во-первых, француженкой, а во-вторых, совсем еще молоденькой француженкой, сильно изменилась в лице, и тогда наш государь ласково взял жену за руку и принялся успокаивать, так что вопреки всеобщим ожиданиям ее величество все-таки осталась в ложе, проявив выдержку, столь восхитившую публику, что по окончании корриды она приветствовала августейшую чету громом рукоплесканий, и юный наш король со свойственной ему рыцарственной учтивостью ответил на них, снова явив подданным свой лик.

Помнится, я по другому случаю упоминал уже, что в первой трети столетия народ мадридский при всей своей природной плутоватости и исконном лукавстве оставался весьма простодушен, и подобные знаки внимания со стороны высочайших особ тешили его самолюбие. С течением времени и под бременем валившихся на нас злосчастий простодушие это сменилось горчайшим разочарованием, стыдом и злобой. Но в те годы, о которых я веду рассказ, государь наш был еще юн, а Испания, хоть нутро ее и гнило заживо, хоть и разъедала ей сердце смертельная язва, еще сохраняла внешний блеск и благопристойное обличье. Мы тогда еще не до конца впали в ничтожество, еще держались некоторое время на плаву, еще не перевелись у нас солдаты и побрякивали в казне последние медяки. Голландия нас ненавидела, Англия – опасалась, Оттоманская Порта – остерегалась, Франция скрежетала зубами в бессильной злобе, Святой Престол с большим почетом принимал наших послов, облаченных в черное, облеченных особыми полномочиями и преисполненных сознания собственной значительности, а вся прочая Европа, чуть заслышав тяжелую поступь пехотных наших полков – во всем мире не было в ту пору им равных, – содрогалась от ужаса, словно сам сатана бил в барабан, под который шли они. И вы уж поверьте человеку, пережившему и эти годы, и те, что за ними последовали: вровень с нами тогдашними некого поставить.

Когда же наконец зашло солнце Теночтитлана, Павии, Сен-Кантена, Лепанто и Бреды [3], закат рдел от нашей крови, но и от крови наших врагов, как в тот день при Рокруа [4], когда меж пластинами французской кирасы остался кинжал, подаренный мне капитаном Алатристе. Вы скажете, господа, – все свои безмерные усилия и отвагу мы, испанцы, должны были бы употребить на создание себе пристойного обиталища, а не растрачивать их в никому не нужных войнах, не проматывать в плутовстве и мздоимстве, не тратить на несбыточные мечты и святую воду. Да, вы скажете так – и будете правы. Но ведь я толкую о том, что было. И потом, не все народы одинаково благоразумны в выборе своей стези и не всем в равной степени присущ цинизм, без которого потом не оправдаешься перед Историей или перед самими собой. Что же касается нас, мы были дети своего века: не от нас зависело родиться и прожить жизнь в этой самой Испании, жалкой и величественной. Так уж карта легла, такой нам жребий выпал. И, хочешь не хочешь, к этой-то вот невезучей моей отчизне – даже не знаю, как и назвать ее теперь, – прикипел я всей шкурой, ее видят мои усталые глаза, лелеет память.

И глазами памяти ясно, будто вчера дело было, вижу я на нижней ступени паперти Сан-Фелипе дона Франсиско де Кеведо – как всегда, в черном с головы до пят, если не считать белого накрахмаленного воротника да алого креста Сантьяго, вышитого на груди слева. Хотя вечер был теплым, поэт, чтобы скрыть выгнутые дугой ноги, набросил на плечи длинный темный плащ, оттопыренный сзади ножнами шпаги, эфес которой небрежно придерживал. Сняв шляпу, он вел беседу с кем-то из знакомых, когда борзая некой дамы подошла к нему и обнюхала затянутую в перчатку правую руку. Дама – весьма, надо сказать, хорошенькая – стояла чуть поодаль, у подножки своей кареты и вела оживленный разговор с двумя своими спутниками. Дон Франсиско погладил собаку, одновременно послав быстрый и приветливый взгляд ее владелице. Борзая потрусила к ней, словно ей поручили снести поклон, и хозяйка поблагодарила беглой улыбкой и взмахом веера, на что дон Франсиско в свою очередь ответствовал учтивым кивком, после чего закрутил двумя пальцами кончики торчащих усов. Славный поэт и завзятый дуэлянт, Кеведо в ту пору, когда я, благодаря чувству дружества, которое питал к нему капитан, узнал его, был в расцвете сил и пользовался большим успехом у дам, чему нисколько не мешала его кривоногость. Непреклонный стоик, язвительный храбрец, добрый человек с отвратительным характером, верный друг и опасный враг, он одинаково хорошо владел пером и шпагой, наповал разя соперников отточенной остротой или точным выпадом, поспевал и волочиться за дамами, оказывая им знаки внимания и услаждая их слух звучными сонетами, и проводить время в беседах с учеными и философами, ценившими его острый ум. Даже сам великий дон Мигель, гений, равного которому не создавала земля, что бы там ни кудахтали британские еретики про своего Шекспира, даже бессмертный наш Сервантес, ныне сидящий одесную Господа – создатель Дон Кихота всего за семь лет до описываемых мною событий почил в вечной славе, приказав нам всем долго жить и отдав душу тому, от кого ее получил когда-то, – так вот, говорю, даже он упомянул дона Франсиско как превосходного поэта и безупречного кабальеро в этих своих знаменитых стихах:

…Язвительной сатиры свищет бич,

Глупцов и олухов с Парнаса изгоняя,

Но можно ль вздуть, иль отхлестать, иль высечь,

Иль выпороть всех тех, кто порет дичь? –

Ведь их – десятки тысяч.

Но я отвлекся. Значит, в тот день после полудня, когда весь Мадрид фланировал по Калье-Майор, сеньор Кеведо, не очень любивший корриду, находился на ступенях Сан-Фелипе и, едва завидев капитана Алатристе в обществе преподобного Переса, Фадрике-Кривого и моем, поспешно, хоть и с неизменной своей учтивостью, распрощался со своими собеседниками. О, как бесконечно далек я был от мысли о том, что встреча эта не только осложнит нашу с капитаном жизнь до степени неимоверной, но и будет являть угрозу самому бытию – моему в особенности, – и о том, как изощряется судьба в плетении причудливых арабесок из людей, их деяний и опасностей, их подстерегающих. О, если бы в тот день при виде приближающегося к нам дона Франсиско кто-нибудь сказал нам, что таинственная смерть женщины, задушенной утром, будет иметь к нам самое непосредственное отношение, то улыбка, с которой Диего Алатристе приветствовал поэта, надо полагать, замерла бы у него на губах. Однако никому не дано знать, какой жребий ему выпадет, и превыше сил человеческих предотвратить или изменить его.

– Вынужден попросить вас оказать мне услугу, – сказал дон Франсиско.

Отношения Кеведо и капитана складывались так, что подобные церемонные вступления, отдававшие дань ненужным формальностям, были у них не приняты, а потому и встречены укоризненным взглядом Алатристе. Простившись с аптекарем и преподобным, они направились к лоткам и палаткам, в изобилии теснившимся вокруг фонтана, возле которого всегда сидели те, кто, более важных дел не имея, слушал журчание воды или глазел на фасад церкви и примыкавший к ней лазарет. Капитан с поэтом шли впереди, бок о бок, и в неверном свете меркнущего дня я видел и почему-то навсегда запомнил черное одеяние Кеведо, его переброшенный через плечо плащ, а рядом – простой темный колет капитана, короткую пелерину, присборенные на коленях штаны, шпагу и кинжал на поясе.

– Я слишком многим вам обязан, дон Франсиско, чтобы надо было золотить пилюлю, – ответил капитан. – И потому вы обяжете меня еще сильней, если без околичностей перейдете прямо ко второму действию.

Поэт хмыкнул. Совсем недавно, совсем недалеко отсюда и как раз во время второго действия комедии Лопе подоспел он на выручку Алатристе, который дрался один против пятерых – каша, если помните, заварилась из-за двух заезжих англичан.

– У меня есть друзья, – объяснил дон Франсиско. – Близкие мне люди. Им весьма желательно было бы поговорить с вами.

Он обернулся, чтобы удостовериться, что разговор их не коснется чужого слуха, но увидев, что я глазею на площадь, успокоился. И напрасно – ни слова не было пропущено мною мимо ушей. В тогдашнем Мадриде смышленый паренек рано взрослел, и я, хоть и был еще малолеткой, давно уже смекнул: быть в курсе всего происходящего – нисколько не вредно, скорей наоборот. Жизнь такая, что лучше все знать да помалкивать. Распускать язык, бахвалясь своей осведомленностью, – так же опасно, как погореть по простоте, то есть по неведению. Нет уж, недаром говорится: «Как заиграют – поневоле запляшешь», а иными словами: не влипай – не придется выпутываться.

– Порученьице, должно быть? – спросил капитан.

У него в ходу были такие иносказания. «Порученьица» Диего Алатристе выполнял, как правило, где-нибудь в темном переулке и чаще всего – при содействии шпаги. Полоснуть клинком по лицу, отрезать уши назойливому кредитору или нескромному любовнику, всадить сопернику пулю или добрый кусок толедской стали – – на все имелись свои расценки. Не сходя с места, прямо на площади можно было отыскать десяток мастеров этих дел.

– Да, – кивнул поэт, поправляя очки. – И за хорошие деньги, можете не сомневаться.

При этих словах Диего Алатристе повернул голову к собеседнику, внимательно оглядывая его, и мне на несколько мгновений открылся орлиный профиль, осененный широким полем шляпы с потрепанным красным пером – только оно одно и оживляло скромный наряд капитана.

– Нет, дон Франсиско, положительно вы сегодня задались целью уморить меня, – произнес он наконец. – Не воображаете ли вы, что я возьму с вас деньги – хорошие или плохие?

– Да ведь не обо мне же речь! Мои друзья – отец с двумя сыновьями – попали в затруднительное положение и попросили у меня совета.

Мраморная, отделанная лазуритом Марибланка глядела на нас, а под ногами у нее били струи фонтана. День меркнул и угасал. Возле закрытых лавок, где продавались шелк, сукно, книги, стояли кучки людей устрашающего вида – бывшие солдаты и сущие убийцы: все как на подбор носили длиннющие усы, все имели обыкновение стоять враскоряку и ходить вперевалку, у всех на перевязи или у пояса висела здоровенная шпага. Кое-кто из них подзывал к себе разносчика, закусывал и выпивал здесь же, на площади, где, как муравьи, сновали слепые и нищие, а женщины, которых принято называть уличными, более или менее откровенно предлагали свои услуги. Кое-кто из вояк узнавал Алатристе и здоровался с ним издали, а капитан в ответ с рассеянным видом слегка дотрагивался до шляпы.

– Вас-то это дело касается? – спросил он. Дон Франсиско неопределенно пожал плечами:

– Лишь отчасти. Однако по причинам, которые вам скоро станут понятны, мне придется идти до конца.

Мы миновали еще одну кучку подозрительных усачей, прогуливавшихся перед решетчатой оградой церкви. Площадь и примыкавшую к ней улицу Монтэра личности такого рода облюбовали себе издавна, драки и поножовщина случались здесь постоянно – калитку в воротах потому и заперли, чтобы после смертоубийства злоумышленники, использовав древнее право убежища, не попытались, говоря их языком, «юркнуть в норку», то есть избегнуть правосудия.

– Это опасно?

– Очень.

– Стало быть, придется подраться.

– Боюсь, это грозит кое-чем похуже удара шпагой.

Капитан продолжал молча идти вперед, разглядывая шпиль, венчавший крышу монастыря, который возвышался над узкими домиками на дальнем конце площади, куда выходила улица Св. Иеронима. Что за город такой: шаг шагнешь – на церковь наткнешься!

– А почему я-то?

Дон Франсиско снова хмыкнул:

– Хорош вопросец, черт побери! Потому что вы – мой друг. И еще потому, что вы – из тех, кто всегда оказывается не в голосе, если петь надо под аккомпанемент струнного трио – палача, писца и дознавателя.

Капитан в задумчивости водил двумя пальцами над воротником своей пелерины-.

– И что же – прилично заплатят?

– Будьте покойны.

– Да уж не вы ли?

– Да уж без меня не обойдется. Возможно ли светить, не сгорая?

Алатристе продолжал ощупывать свое горло:

– Всякий раз, как наклевывается выгодное дело, мне чудом удается отвертеться от петли.

– Дай бог, чтоб и теперь удалось…

– Разрази меня гром, ваши слова не больно-то окрыляют!

– Зачем же мне лукавить с вами? Капитан поглядел на Кеведо очень мрачно:

– Вас-то как угораздило снова вляпаться, дон Франсиско?.. Только-только вернули себе расположение короля… Ведь так долго были в опале из-за герцога Осуны…

– Ах, друг мой, в этом и состоит quid [5], – печально ответствовал поэт. – Будь проклята благодать, которой поперхиваешься… Но так уж вышло… На кону – моя честь.

– Судя по вашим словам, и голова – тоже. Кеведо насмешливо воззрился на капитана:

– И голова – тоже. Причем не только моя, но и ваша. Если, конечно, решитесь сопутствовать мне.

Последняя фраза тоже была данью приличиям, и оба собеседника это понимали. И тем не менее капитан с задумчивой улыбкой поглядел по сторонам, обогнул кучу отбросов, наваленных прямо на мостовой, рассеянно кивнул подмигнувшей ему девице, чьи телеса, казалось, вот-вот перельются через щедрый вырез платья, и наконец пожал плечами.

– А зачем мне это надо?.. Полк, в котором я прежде служил, вскоре отправится во Фландрию, в действующую армию, и я всерьез подумываю, не пора ли сменить климат.

– Зачем вам это надо? – переспросил Кеведо, разглаживая усы и эспаньолку. – Не знаю, хоть зарежьте. Наверно, затем, что когда друг, как вы изволили выразиться, вляпывается, его надо выручать. Иными словами, за него придется подраться.

– Подраться? Минуту назад вы уверяли, что обойдется без этого.

С этими словами Алатристе вновь устремил на поэта внимательный взгляд. Небо над Мадридом совсем потускнело, и первая тьма, размывая черты и очертания, поползла к нам с дальнего конца площади, откуда разбегались в разные стороны узенькие улочки. На прилавке одной из палаток зажегся фонарь, и под широкополым фетром дона Франсиско вспыхнули стёклышки очков.

– Надеюсь, что обойдется, – ответил он. – А если не обойдется, удары шпагой – наименьшее из всего, что будет нам грозить.

Он засмеялся весьма невесело, а через минуту донесся до меня и смех капитана Алатристе. Больше никто из них не произнес ни слова. В восхищении от услышанного, в предвкушении новых опасностей и приключений, шагал я вслед за двумя темными безмолвными фигурами. Потом дон Франсиско откланялся, капитан же остановился, не произнося ни звука, в полумраке, а я так и не решился приблизиться к нему или окликнуть его. Застыв и словно позабыв о моем присутствии, стоял он до тех пор, пока на колокольне не пробило девять.

Они пришли на следующий день спозаранку. Я услышал, как заскрипели ступеньки лестницы, направился было к двери, но капитан, не успевший даже надеть колет, опередил меня. Он был чрезвычайно серьезен. Ночью он вычистил, смазал и зарядил свои пистолеты, а один положил на стол – пусть в случае чего будет под рукой. И пояс со шпагой и кинжалом на вбитом в стену гвозде висел так, чтобы легко было дотянуться.

– Иньиго, погуляй немножко.

Я послушно ступил за порог и тут почти столкнулся с Кеведо, который одолевал последние ступени. За ним следовали еще трое, причем поэт делал вид, что не знаком с ними. Я отметил про себя, что гости предпочли войти не с улицы Аркебузы, а через задние двери: завернув с многолюдной улицы Толедо, где легче было затеряться в толпе, в таверну Каридад Непрухи, а уж оттуда, черным ходом, через двор – к нам. Дон Франсиско ласково потрепал меня по голове, и я пошел по галерее, не спуская, однако, глаз с его спутников. Один из них был уже совсем сед, а двое других – красивые юноши лет восемнадцати-двадцати – сильно походили друг на друга: должно быть, братья или еще какая-нибудь близкая родня. Все трое одеты были по-дорожному и чем-то неуловимо отличались от обитателей нашей столицы.

Честью вас уверяю, господа, что был и остаюсь человеком благовоспитанным и скромным, никогда не любил подсматривать и подслушивать, да и сейчас мне это претит. Но в тринадцать лет мир представляется завораживающим зрелищем – боишься пропустить самомалейшую подробность его устройства. Прибавьте к этому и те несколько слов, которыми вчера на исходе дня обменялись поэт Кеведо и капитан Алатристе. Короче говоря, как ручательство того, что все, о чем я сейчас расскажу вам, – чистая правда, признаюсь вам, что обогнул галерею, выбрался на крышу, благо по тогдашнему моему проворству и гибкости труда это не составляло, а потом с тысячью предосторожностей проник через окно в свою комнатенку и, отыскав в стене щель, откуда с большим удобством мог видеть и слышать все, что происходит по соседству, – прильнул к ней, затаив дыхание. Разве мог я не разузнать толком, в какую же затею втягивал дон Франсиско моего хозяина – ведь она, по его же собственным словам, могла стоить им обоим головы. Жаль только, что в тот миг не ведал я, сколь близок был к тому, чтобы лишиться своей собственной.

– …За нападение на монастырь отправят прямиком на плаху, – подвел итог капитан.

Дон Франсиско не произносил ни слова. Он только представил гостей хозяину, а сам участия в беседе не принимал, с несколько отчужденным видом отсев в сторонку. Облокотясь о стол и положив шляпу между пистолетом и кувшином вина, к которому, впрочем, никто даже не притронулся, разговор вел старик. Он же и ответил Алатристе:

– Да, риск немалый. Но иного способа вызволить оттуда мою дочь не существует.

Когда дон Франсиско знакомил их, этот человек, хотя капитан вовсе не настаивал, пожелал отрекомендоваться – дон Висенте де ла Крус, родом из Валенсии, в Мадриде проездом. Худощавый, совсем уже седой, он казался лет шестидесяти с лишним, но сохранил юношескую стать и по виду был еще очень крепок. Сыновья удались в его породу. Старшему – его звали дон Херонимо – едва ли минуло двадцать пять. Младшему – совсем юному дону Луису – было не больше восемнадцати, хоть он и старался держаться солидно. На всех троих ладно и ловко сидело платье, удобное в дороге и на охоте: черный шерстяной кафтан – на отце, синий и темно-зеленый колеты, отделанные замшей, – на сыновьях. Шпаги и кинжалы у пояса, коротко остриженные волосы и фамильная черта – прямой и открытый взгляд.

– Что же это за клирики? – осведомился Алатристе.

Оставаясь на ногах, он привалился спиной к стене и засунул большие пальцы обеих рук за кушак.

Капитан явно не вполне представлял себе, что может воспоследовать от этого визита и чаще поглядывал на Кеведо, чем на гостей, словно спрашивал поэта, какого дьявола тот впутал его во все это. Но дон Франсиско полусидел на подоконнике с таким невозмутимо-отчужденным видом, словно происходящее не имело к нему ни малейшего отношения. Лишь время от времени он поднимал на капитана безразличный взгляд или с необычайным вниманием изучал свои ногти.

– Брат Хуан Короадо и брат Хулиан Гарсо, – ответил дон Висенте. – Всем в монастыре заправляют они, а настоятельница – ее зовут мать Хосефа – действует по их указке и слова поперек не скажет. Прочие сестры либо запуганы до полусмерти, либо в сговоре с этой троицей.

Капитан снова посмотрел на Кеведо, и на этот раз дон Франсиско не отвел глаза. «Сочувствую, – прочел в них Алатристе. – Но только ваша милость может мне помочь».

– Брат Хуан отправляет в монастыре должность капеллана, – продолжал дон Висенте. – Он – клеврет графа Оливареса. Его отец, Амандио Короадо, основавший эту обитель, – единственный португальский банкир, с которым считается наш министр. И теперь, когда тот мечтает избавиться от генуэзцев, Короадо-старший помогает ему выкачивать из Португалии деньги, столь нужные для войны во Фландрии… Потому его сынок наслаждается полнейшей безнаказанностью и в стенах, и за стенами монастыря.

– То, о чем вы рассказали мне, – серьезное обвинение.

– И полностью доказанное. Этот самый брат Хуан – не полуграмотный простодушный клирик, которых у нас такое множество, не монашествующий пьяница и обжора, не святоша и не фанатик Ему тридцать лет, он богат, красив и занимает видное положение при дворе… Этот распутник превратил святую обитель в свой… сераль.

– Можно подобрать и более подходящее слово, – вмешался дон Луис.

Голос его подрагивал от негодования, которое юноша едва сдерживал, обуздывая себя из почтения к отцу.

– Можно, – сурово ответил тот. – Но пока там находится твоя сестра, произнести его я не позволю.

Побледневший дон Луис склонил голову, а его старший брат, который, очевидно, лучше владел собой и в разговор не вступал, успокаивающе коснулся его руки.

– Ну а второй клирик? – спросил Алатристе.

Свет из окна, у которого пристроился дон Франсиско, падал так, что хорошо были видны и давний шрам над левой бровью капитана, и – на лбу, почти у самых волос – свежая памятка о схватке в театре. Приглядевшись, гости могли бы заметить на тыльной стороне руки и третий рубец, оставленный кинжалом в драке у Приюта Духов. Одежда скрывала прочие отметины – в том числе и от полученной при Флёрюсе раны, которая заставила капитана в свое время выйти из полка, а теперь беспрестанным своим нытьем не давала ему уснуть по ночам.

– Брат Хулиан Гарсо приходит в монастырь исповедовать монахинь, – ответил дон Висенте. – Тоже важная шишка. Его дядюшка заседает в государственном совете… Голыми руками не возьмешь.

– Шустрые мальчуганы.

Дон Луис, сдерживаясь из последних сил, стиснул рукоять шпаги:

– Скажите лучше – отъявленные негодяи.

Не находившая себе выхода ярость перехватила ему горло, и голос его сорвался. От того ли, что юноша пустил петуха, или от того, что бритва никогда еще не касалась его щек, покрытых светлым пушком, который лишь над верхней губой становился гуще и темнее, образуя подобие усиков, – но только выглядел дон Луис в эту минуту совсем мальчишкой. Суровым взглядом призвав сына к молчанию, старик продолжал:

– Беда в том, что из-за толстых стен этой обители не просочится наружу ничего. Ни лицемерие капеллана, рядящего свою похотливую суть в мистические одежды; ни граничащая со слабоумием доверчивость настоятельницы; ни простодушие несчастных монахинь, уверенных, что они либо обуяны бесами, либо им предстают потусторонние видения… – Дон Висенте теребил свою бородку, и было видно, что благопристойная сдержанность речей дается ему с неимоверным трудом. – Помимо этого, им день и ночь внушают, что лишь любовью к своему капеллану и слепым повиновением ему они могут снискать себе благодать, приблизиться к Богу, и что лишь известного рода ласками и иными малопристойными действиями, которых требует от них пастырь, можно им будет достичь высшего совершенства.

Диего Алатристе слушал и не удивлялся. При его католическом величестве Филиппе Четвертом большинство наших соотечественников верило в Бога сильно и искренне, и это бы не беда, если бы внешние проявления религиозности не порождали в аристократии ханжество, а в простонародье – суеверие. Духовные лица делились на три категории: одни были фанатичны и невежественны, другие являли собой тупоумный и ленивый сброд, как черт от ладана бегущий от работы или военной службы, а третьих – бессовестных честолюбцев – куда сильней заботило суетное мирское преуспевание, нежели слава Божья. Покуда бедняки платили подати, от которых освобождены были аристократия и духовенство, правоведы спорили о том, является ли эта привилегия правом, дарованным свыше, или нет. И многие клирики пользовались саном своим, чтобы утолить отнюдь не духовную жажду и стяжать себе вполне земные блага. Так что рядом с людьми почтенными и достойными крутились во множестве мошенники, проходимцы и настоящие преступники: священники, давшие обет целомудрия, жили в плотском грехе и производили на свет потомство, исповедники совращали своих духовных дочерей, монашки обзаводились любовниками, и каких только мерзостей не творилось за высокими стенами обителей. К небесам вопияла непорядочность, а считалась – в порядке вещей.

– И никто не сообщил, куда следует, о том, что творится в монастыре?

Дон Висенте уныло покивал:

– Я и сообщил. Представил подробнейшую памятную записку графу Оливаресу. Ответа не дождался.

– А инквизиция?

– Была у меня беседа с одним из членов Высшего совета, он пообещал внимательно разобраться в моей жалобе. Знаю, что в монастырь направили двоих тринитариев [6] с чем-то вроде проверки. Однако падре Короадо и Гарсо при живейшем участии настоятельницы сумели убедить их в том, что все обстоит наилучшим образом, и те удалились, очень довольные.

– Наводит на размышления, – заметил вдруг дон Франсиско. – Инквизиция давно подбирается к Оливаресу, а тут вдруг упускает такой редкостный случай прищучить его.

Валенсианец пожал плечами.

– И мы так считали. Однако они, вероятно, рассудили, что через простую послушницу до министра не добраться. Кроме того, мать Хосефа пользуется при дворе большим влиянием и почитается едва ли не святой – помимо ежедневной мессы, она возносит еще и особые молитвы о том, чтобы жена Оливареса и королева произвели на свет младенцев мужского пола. Это обеспечивает ей и почет, и влияние, хотя по сути дела игуменья эта – петая дура, которая от любезного обхождения и приятной наружности своего капеллана лишилась последних крупиц разума. Да что ж, разве она одна такая? – Дон Висенте усмехнулся горько и презрительно. – У нас ведь всякая уважающая себя настоятельница имеет, по крайней мере, пять – по числу язв Господа нашего – стигматов и благоухает святостью… Вывихнутые мистицизмом мозги, неутолимое тщеславие, мания величия и высокие связи – этого довольно, чтобы мать Хосефа возомнила себя новоявленной Терезой Авильской. Да еще деньги, которым падре Короадо не знает счету, так что бенедиктинская обитель Поклонения – самая богатая в Мадриде. Многие знатные семьи мечтают отдать туда своих дочерей.

Слушая, вернее – подслушивая все это, я, несмотря на нежный свой возраст, не очень удивлялся. Учтите, господа: в те времена – бурные, буйные, блестящие, беспутные – дети взрослели быстро. В тогдашнем обществе религия ходила с развратом рука об руку, и было общеизвестно, что исповедники стремились к безраздельному обладанию… да нет, хорошо, если только душой, а то ведь зачастую и плотью своих питомиц, что имело порой самые скандальные последствия. Влияние же священнослужителей было попросту неимоверным. Различные монашеские ордена то враждовали между собой, то заключали альянсы, то вовсе сливались во-едино; одни священники запрещали своим чадам исповедоваться у других, заставляли их рвать семейные узы, а случалось, и призывали к неповиновению светским властям, если те им чем-то не угодили. Галантные клирики охотно разглагольствовали о потусторонней сути божественной любви, не трудясь при этом скрывать завесой духовности вполне земные и человеческие страсти и тяготения – похоть и тщеславие. Образ монаха, предприимчивого и любострастного, всем был хорошо известен и вдоволь высмеян в сатирах того времени.

Не редкостью опять же было, что в чаду суеверия и ханжества, за которыми пряталось столько всякой низости, мы, испанцы – скверно кормленные и еще хуже управляемые, – мечась от полнейшей безнадежности к лютому разочарованию, то отыскивали в религии утешение и опору на краю бездны, то использовали ее как простое и бесстыдное средство доставить себе житейские блага. Усугублялось положение и неисчислимым множеством тех, кто пошел по стезе священнослужения или постригся в монахини, не чувствуя к духовному подвигу ни малейшей склонности – нет, вы вдумайтесь только: во времена моего отрочества было в Испании свыше девяти тысяч монастырей! – что объяснялось старинным, но и по сей день бытующим в бедных дворянских семьях обычаем: отцы, не располагая средствами выдать дочерей замуж как полагается, с приданым, добром ли, силой запирали их в монастырь, и случалось порой поминать старинное присловье насчет того, что ряска-то хороша не только стоячую воду прикрыть, а и грех тоже. И потому без счета водилось в обителях девиц, вовсе не желавших становиться Христовыми невестами – их-то, без сомнения, имел в виду дон Луис Хуртадо де Толедо, переводчик рыцарского романа «Пальмерин Английский», когда сочинил такие вот стишки:

А наши драгоценные родители, Лишь к сыновьям любовию дыша, В приданое не дав нам ни гроша, В господней запирают нас обители, Однако мы и там заводим шашни.

..Дон Франсиско де Кеведо продолжал стоять у окна, следя рассеянным взором за котами, которые шатались по крышам, словно солдаты в увольнении. Прежде чем повернуться к валенсианцам, капитан окинул поэта долгим взглядом.

– Не понимаю, – сказал он. – Как это угораздило вашу дочь там оказаться?

Дон Висенте ответил не сразу. Лившийся в окно свет, беспощадно обнаруживший рубцы на лице капитана, теперь и на лбу старого идальго выявил глубокую продольную морщину – след горестей и тревог.

– Эльвира прибыла в Мадрид с двумя другими послушницами около года назад, когда монастырь Поклонения только открылся. Сопровождавшая их дуэнья – дама с превосходными рекомендациями – должна была опекать девиц до пострижения.

– И что же говорит эта самая дуэнья? Повисло молчание – тягостное и такое плотное, что его, казалось, можно было резать ножом. Дон Висенте де ла Крус, опершись локтем на стол, задумчиво разглядывал кисть своей руки – худой, с узловатыми пальцами, но еще крепкой. Сыновья хмуро уставились в пол, будто что-то изучая у себя под ногами. Я давно уже заметил, какой тяжелый и пристальный взгляд у старшего, дона Херонимо, человека, видно, молчаливого и угрюмого, а поскольку мне и раньше случалось встречать людей, умеющих смотреть так, я вывел непреложный закон: покуда другие бахвалятся и горланят, хлопая шпагой по столам, эти сидят себе тихо в уголку, смотрят не моргая, все видят, все замечают, ничего не упускают из виду, словечка не проронят, а потом вдруг встанут и, в лице не изменясь, всадят тебе в упор пулю или пропорют клинком. Таков же был и капитан Алатристе, и я, благодаря известному навыку, научился различать особей его породы.

– Мы не знаем, где она, – вымолвил наконец старик. – Несколько дней назад будто сгинула.

Снова воцарилось молчание, но на этот раз дон Франсиско оторвался от созерцания котов на крышах и многозначительно переглянулся с Алатристе.

– Сгинула… – задумчиво протянул тот.

Сыновья дона Висенте все так же прилежно рассматривали половицы. После томительной паузы отец кивнул коротко и резко, не сводя при этом глаз со своей руки, замершей на столе рядом со шляпой, кувшином вина и пистолетом.

– Вот именно, – сказал он.

Дон Франсиско отошел от окна, сделал несколько шагов по комнате и остановился перед капитаном.

– Поговаривают, будто она сводничала Хуану Короадо, – произнес он вполголоса.

– Стало быть, сводничала-сводничала, а потом исчезла?

В наступившей тишине Кеведо и Алатристе некоторое время смотрели друг на друга.

– Слух такой ходит, – пояснил поэт.

– Понятно.

Чего уж тут было не понять – дело было ясно даже мне, хоть я и не мог себе представить, какую роль сыграл в этом гнусном деле дон Франсиско. Если все обстоит именно так, найденных в кошельке задушенной дамы денег, которые – если верить Мартину Салданье – предназначены были на заупокойные мессы, для спасения ее души явно не хватит. Я пялил глаз в щелку, и посетители теперь внушали мне большее уважение, чем прежде. Отец казался бодрее, сыновья – зрелее. В конце концов, подумал я, содрогнувшись, речь идет об их дочери и сестре. Дома, в Оньяте, у меня тоже остались сестры, и не знаю, право, не знаю, чего бы не сделал я для них.

– Теперь настоятельница утверждает, что наша Эльвира решила полностью отречься от мира. Вот уже восемь месяцев, как нас не допускают к ней.

– Почему она не покинет монастырь? Дон Висенте беспомощно развел руками.

– Что она может одна? Монашки и послушницы следят друг за дружкой и наушничают настоятельнице… Вы представьте себе, что там творится – видения, грезы, изгнание дьявола, беседы наедине и взаперти под предлогом того, что надо избавить духовную дочь от вселившихся в нее бесов… Ревность, зависть, неизбежные в монастыре свары и склоки… – Его лицо, прежде спокойное, исказилось страданием. – Почти все сестры не старше Эльвиры… Те, кто не обуян дьяволом, те, у кого нет видений, постыдятся в этом признаться и наврут с три короба, чтобы привлечь к себе внимание. Из безмозглой, безвольной настоятельницы капеллан веревки вьет, а та почитает его святым. И вот он со своим причетником ходит из кельи в келью и пестует своих питомиц, вселяет мир в их души.

– А вы-то сами говорили с капелланом?

– Только однажды. И всем святым клянусь – если бы происходило это не в монастырской приемной, убил бы! – Дон Висенте вскинул руку, словно возмущаясь тем, что она не обагрена кровью. – Невзирая на мои седины, этот наглец дерзко смеялся мне в лицо. Ибо наше семейство…

Он замолчал, охваченный душевной мукой, и взглянул на сыновей. Младший изменился в лице, побледнев еще больше, старший же угрюмо отвел глаза.

– Ибо наше семейство не может похвастать совершенной чистотой крови… – совладав с собой, продолжал дон Висенте. – Первым в нашем роду христианство принял только мой прадед, а у деда были большие неприятности с инквизицией. Деньгами удалось уладить дело. Мерзавец Короадо искусно играет на этом. Он грозит донести на Эльвиру, обвинив ее в том, что она тайно исполняет обряды своей прежней веры… Она и мы все.

– Хотя это – бессовестная ложь! – вскричал дон Луис. – Да, мы, к несчастью, не принадлежим к «древним христианам» [7], но давным-давно порвали с иудаизмом. В этом отношении мы – безупречны! Лучшим доказательством тому служит доверенность, которой дон Педро Тельес, герцог де Осуна удостаивал моего отца, когда тот служил в Сицилии…

Он осекся на полуслове, и бледность на его лице сменилась багровым румянцем. Я перехватил брошенный на дона Франсиско взгляд капитана. Концы с концами более или менее сошлись. Герцог де Осуна в бытность свою вице-королем Сицилии, а потом Неаполя подружился с Кеведо, что впоследствии аукнулось тому опалой и ссылкой. Теперь ясно, где берут начало обязательства перед доном Висенте, которые пытается выполнить дон Франсиско, а равно и то, откуда дует ветер, принесший старому дворянину столько бедствий и лишивший его защиты при дворе. А Кеведо ли не знать, каково это: еще вчера люди льстили тебе наперебой, а сегодня знать тебя больше не желают.

– Ну так что вы придумали? – осведомился капитан.

Не в первый раз я слышал, как задает он этот вопрос, и хорошо знал, что в этих простых словах звучит и смиренное приятие всего, что припасла ему судьба, и полнейшее безразличие к тому, удачей или провалом окончится его предприятие, и усталая, чурающаяся громких слов решимость, и равнодушие ко всему, кроме сугубо технических, так сказать, подробностей предстоящего дела, и нерассуждающая, неотъемлемая от солдатского ремесла готовность встретить опасность. Впоследствии – и в бесчисленных передрягах, выпадавших нам с ним на долю, и на войне, где мы сражались за нашего государя, – приходилось мне видеть эту вот не одушевленную никаким чувством, бесстрастную пустоту взгляда, от которой светлые глаза его обретали особое, жесткое выражение – так бывало, когда после долгого и неподвижного ожидания гремела, наконец, россыпь барабанной дроби, и пехота, сохраняя восхитительную, величавую размеренность шага, шла в атаку под развернутыми знаменами, сулящими нам славу или позор. По прошествии многих лет усвоил и я себе такой взгляд, такой бесконечно усталый голос: случилось это в тот день, когда, стоя в поредевших шеренгах своего отряда, держа кинжал в зубах, пистолет в левой руке, а шпагу – в правой, смотрел я, как летит на нас лавина французской кавалерии, и закатывалось над Фландрией багровое от крови солнце, которое два столетия кряду внушало всему миру страх и почтение.

Но покуда шел только двадцать третий год нового века, за окном шумел Мадрид, и битва при Рокруа была лишь записью в тайной Книге Судеб, и полных два десятилетия должно было пройти, прежде чем открылась бы эта ее страница. И наш король сохранял еще бодрость духа, Мадрид повелевал и Старым, и Новым Светом, а я был безусым юнцом, прильнувшим к щели в стене в ожидании: что же именно предложат капитану дон Висенте и его сыновья? В тот самый миг, когда старый валенсианец заговорил, кот, прыгнув с карниза в окно, принялся тереться о мои ноги. Я попытался было отшвырнуть его – тщетно! И тут, задетые моим неосторожным и чересчур резким движением, с грохотом упали на пол метелка и жестяной совок. В ужасе подняв голову, я увидел, как старший сынок дона Висенте, яростным пинком распахнувший дверь в мою каморку, заносит надо мной кинжал.

– А я-то полагал, дон Франсиско, что вы чрезвычайно щепетильны насчет чистоты крови… – молвил, насмешливо улыбаясь в усы, капитан Алатристе. – Вот бы не подумал, что сунете голову в петлю из-за семейства выкрестов.

Кеведо, с мрачным видом подсев к столу, рьяно взялся за вино, до которого наконец-то дошел черед. Мы были втроем – дон Висенте и его сыновья уже удалились, обо всем договорившись с капитаном.

– И у старухи бывает прореха, – угрюмо сострил поэт.

– Кто ж спорит? То-то обрадуется, прознав об этом, ваш любимый дон Луис де Гонгора. Он такой сонет смастерит, что костей не соберете.

– Это уж как водится…

Поясню вам, господа, что в те времена ненависть к инаковерующим – еретикам, мусульманам и иудеям – почиталась неотъемлемой от истинной набожности: даже сам Лопе де Бега, даже славный дон Мигель де Сервантес приветствовали, например, изгнание морисков, случившееся всего за несколько лет до описываемых мною событий, а дон Франсис – ко де Кеведо, чрезвычайно гордившийся древностью своего рода, в котором все были христианами до семьдесят седьмого колена, не отличался особенной терпимостью к людям с сомнительной кровью. Напротив – охотно прибегал к этому доводу, когда следовало задеть противника побольнее, а излюбленной мишенью для его сатирических стрел служил вышеупомянутый дон Луис де Гонгора, которому Кеведо приписывал принадлежность к избранному народу.

Недаром Гонгора не ест свинины:

На лбу написано, вернее – на носу,

Что предначертан путь ему – в раввины.

Подобные выпады он перемежал с обвинениями соперника в мужеложстве, вот как в известном стихотворении, кончавшемся такими строками:

Наш дон Луис в сугубой злобе

Забыл один отметить штрих:

Пока хромаю я на обе –

Он педерастит за троих.

А теперь, стало быть, дон Франсиско де Кеведо-и-Вильегас, рыцарь ордена Сантьяго, древний христианин, сохранивший благородную чистоту крови, владелец поместья Торре де ла Хуан-Абад, неутомимый преследователь иудеев явных и тайных, еретиков, содомитов, культеранистов всех мастей, затевает ни больше ни меньше как штурм монашеской обители – и лишь ради того, чтобы, рискуя жизнью и добрым именем, помочь семейству валенсианских марранов, то бишь «новых христиан». Даже я ребяческими своими мозгами смекнул, какие чудовищные последствия может возыметь это предприятие.

– Это уж как водится, – повторил поэт.

Я полагаю, что любой и каждый на родном ли языке, по-древнегречески ли или по-еврейски – благо, дон Франсиско владел всеми тремя – принес бы обет любым богам, лишь бы не оказаться в его шкуре. И капитан Алатристе, которому не надо было оказываться в его шкуре, ибо ему и в собственной хлопот хватало, прекрасно это сознавал. Он по-прежнему стоял, привалясь плечом к стене, не присев и после ухода наших посетителей и пальцы из-за ремня не выпростав. Даже когда Херонимо де ла Крус за шиворот взволок меня в комнату, капитан не шевельнулся и произнес только: «Отпустите, пожалуйста» – но так произнес, что валенсианец, замешкавшись не долее, чем на долю секунды, повиновался. А я, сгорев со стыда после такого, по-ученому говоря, афронта, на карачках уполз в дальний угол и там притаился как мышка. Стоило известного труда убедить семейство де ла Крус, что я – неслух и сорванец, но человек вполне надежный и что мне можно доверять – зато сам сеньор Кеведо удостоил меня поручительством. И поскольку я и так уже все слышал, дону Висенте с сыновьями пришлось согласиться с моим присутствием. Впрочем, как медленно проговорил капитан, обводя высокое собрание ледяным и опасным взором, и здесь им ни выбирать, ни возражать тоже не приходится. Наступило долгое и многозначительное молчание, и более уже вопрос моего участия в предстоящем деле не обсуждался.

– …Это порядочные, благородные люди, – говорил меж тем дон Франсиско. – Вот на столечко не могу я упрекнуть их в том, что они – дурные католики. – Он помедлил, подыскивая новые резоны, привести которые считал необходимым. – …И кроме всего прочего, в бытность мою в Италии дон Висенте оказал мне важные услуги. Было бы просто низостью с моей стороны не протянуть ему сейчас руку помощи.

Капитан Алатристе понимающе склонил голову, хотя под густыми усами продолжал прятать усмешку.

– Это делает вам честь, – ответил он. – И все же – с Гонгорой-то как теперь быть? Не вы ли, сударь, неустанно поминаете ему крючковатый нос и отвращение к свинине? Кто сочинил это вот:

Зря в древние ты лезешь христиане: Примета древности – достоинство седин, Меж тем как ты плешив. Оставь старанье: Ты – выкрест и не дворянин.

Дон Франсиско пощипывал эспаньолку, испытывая смешанные чувства – он был и польщен, что капитан знает его стихи наизусть, и несколько обескуражен тем, как глумливо тот прочел их:

– Клянусь плотью Христовой, ну и память у вас, Диего! Какой только чепухи не запоминаете!

Алатристе, не выдержав, расхохотался, но это не улучшило поэту настроения.

– Нет, я теперь представляю, что напишет о вас ваш извечный соперник! – И, водя в воздухе воображаемым пером, с ходу сочинил:

Меня давно уж в иудеи

– Нет обвинения серьезней

– Кеведо злоба записала

А сам, за них душой радея,

Совместно с ними строит козни,

В рот не беря свиного сала.

– …Ну, каково?

Чело дона Франсиско омрачилось еще сильнее – за шуточки такого рода всякому, кроме капитана Алатристе, пришлось бы ответить с оружием в руках. Однако он ограничился тем, что брюзгливо ответил:

– Каково-каково… Плохо! Плохо и плоско! Впрочем, педераст наш севильянский под ними с удовольствием бы подписался. Да и этот ваш приятель – граф де Гуадальмедина… Я не оспариваю его рыцарских достоинств, но как поэт он – совершеннейшее недоразумение. Позор Парнаса… Ну а Гонгора вместе с его трескучей риторикой – всеми этими триклиниями [8], икарийскими паденьями, отравой ветра и тенью солнца и прочими красотами – меньше всего меня сейчас занимает. Я и в самом деле боюсь, что втравил вас в смертельно опасную затею… – Он снова припал к стакану, а потом бросил взгляд в мою сторону. – И вас, и мальчугана.

Мальчуган – то бишь я – по-прежнему сидел в углу. Кот уже трижды прошествовал мимо, и я попытался пнуть его – без особого успеха. Тут я заметил, что Алатристе глядит на меня, и улыбка исчезла с его лица.

– Иньиго по своей воле встрял в это дело, – молвил капитан, пожав плечами. – А обо мне не беспокойтесь. Пусть вас это не заботит, ибо… – Он показал на кошелек с золотом, оставленный посреди стола.

– Тяга к деньгам прогоняет тягостные мысли.

– Что ж, вам виднее…

Слова Алатристе явно не убедили Кеведо, и под усами капитана вновь зазмеилась усмешка.

– Черт возьми, дон Франсиско, вы поздновато спохватились. Снявши голову, по волосам не плачут, тем паче, что и головы наши еще при нас.

Поэт понуро отхлебнул вина – раз и другой. Глаза его немного посоловели.

– Вломиться в монастырь – это не шуточки.

– Ничего, будем считать это родовой традицией, – отвечал капитан, подойдя к столу и извлекая из пистолета пыж и пулю. – Слышал я, что мой двоюродный дед [9], человек, пользовавшийся большой известностью во времена императора Карла, тоже взял приступом святую обитель. В Севилье дело было. Дон Франсиско, оживившись, вскинул голову:

– Да это уж не тот ли озорник, что вдохновил Тирсо?

– Он самый.

– Я и не знал, что вы с ним в родстве.

– Теперь будете знать. Мир тесен, а Испания – тем более.

Очки свалились с носа сеньора Кеведо и повисли на шнурке. В задумчивости он вертел их в пальцах, не торопясь водружать обратно, потом оставил болтаться у алого креста Сантьяго, вышитого напротив сердца, дотянулся до кувшина и одним глотком допил остававшееся там вино, не сводя при этом глаз с капитана.

– Что мне вам сказать на это? Скверно кончил двоюродный ваш дедушка.

На следующий день мы с капитаном Алатристе и сеньором Кеведо отправились на мессу. Событие в своем роде весьма примечательное – ибо если дон Франсиско, побуждаемый к сему как кровью сантандерских дворян, текшей у него в жилах, так и принадлежностью к ордену Сантьяго, ревностно и неукоснительно соблюдал все обряды, то капитан был весьма слабо привержен и к доминусу, и к вобискуму [10]. Однако я готов присягнуть, что хотя он в силу особенностей, присущих военному человеку, часто поминал и черта, и дьявола, и душу, и мать, ни разу за все те годы, что был я рядом с ним, не пришлось мне услышать от него хоть словечко против религии – даже когда в таверне «У турка» споры, которые вели его приятели с преподобным Пересом, затрагивали недостойное поведение иных духовных лиц. Алатристе не был усердным прихожанином, однако сутану, тонзуру или, скажем, апостольник [11] уважал, как уважал и достоинство королевской короны, на чьей бы голове ни красовалась она: не берусь судить, сказывалась ли солдатская привычка к повиновению вышестоящему или столь свойственное ему стоическое безразличие, которое, как мне представляется, и было сокрытым движителем его натуры. Добавлю, что хоть сам он почти не бывал в церкви, меня, однако, побуждал по воскресеньям и двунадесятым праздникам ходить к мессе в приятном обществе Каридад Непрухи, к зрелым годам сделавшейся, как и все, кто сильно распутничал в юности, до чрезвычайности набожной, и не отлынивать от уроков, дважды в неделю даваемых мне преподобным Пересом: по настоянию капитана учился я грамматике, начаткам латыни, катехизису и закону Божьему с тем, чтобы, по его выражению, никто бы не принял меня за турка или навеки проклятого еретика.

Да-с, такие вот противоречия уживались в душе Диего Алатристе. Спустя немного времени, во Фландрии, получил я возможность видеть, как перед самым боем, когда капелланы, обходя шеренги, благословляют христолюбивое воинство, капитан склонял голову, а колени – преклонял, и не из показного благочестия, но исключительно – из уважения к товарищам, которые идут на смерть, свято веруя, что литании и кадильницы помогут. С Богом отношения у него были особые – он не докучал ему славословиями, не обижал святотатственной хулой. Для него Вседержитель был существом могущественным и невозмутимым, которое отнюдь не дергает за веревочки, заставляя своих кукол плясать на подмостках, именуемых миром, но ограничивается бесстрастным наблюдением за ними. Или, в лучшем случае, с мудростью, непостижимой для актеров, представляющих эту человеческую комедию – не хочется говорить: «для шутов, кривляющихся в этом фарсе», – приводит в движение поворотный круг сцены, внезапно открывает крышки коварных люков – ухнешь туда, костей не соберешь – внезапно спускает с колосников и выдвигает из-за кулис невесть откуда взявшиеся декорации, то загоняя тебя в безвыходные тупики, то вызволяя из самых отчаянных положений. Существо это вполне могло бы оказаться тем отдаленным перводвигателем, той бесконечно отнесенной от нас по времени причиною всех причин, о которых однажды вечерком, самую малость и в виде исключения перебрав сладкого вина, попытался было рассказать своим собутыльникам преподобный Перес, когда вздумал толковать о пяти доказательствах Святого Фомы [12]. Впрочем, мне кажется, что капитан был больше склонен оценивать это явление в духе древних римлян и того, что они, если не вконец позабыл я латынь, преподанную мне тем же самым Пересом, называли – фатум. Что же, разве не помню я бесстрастно-угрюмое лицо Алатристе в те минуты, когда противник беглым огнем начинал гвоздить из пушек, пробивая бреши в наших боевых порядках, и товарищи его осеняли себя крестным знамением, поручая себя кто Христу, кто – Пречистой Деве и внезапно припоминая затверженные в детстве молитвы, а он произносил «аминь» одновременно с ними, чтобы не так одиноко было им умирать? Однако холодные светлые глаза его зорко следили и за накатывающими волнами неприятельской кавалерии, и за вспышками мушкетных выстрелов с земляного вала, и за дымящимися бомбами, которые волчком крутились по земле, прежде чем рвануть и ослепительной вспышкой отправить тебя в дыму и пламени черту в зубы. И еле слышно пробормотанный «аминь» ни к чему Алатристе не обязывал – чтобы понять это, достаточно было заглянуть в его сосредоточенные глаза, увидеть орлиный профиль старого солдата, внимающего только монотонным раскатам барабанной дроби – такой же неторопливо-ровной, как размеренный шаг атакующей испанской пехоты или стук его сердца, бьющегося не чаще, чем всегда. Ибо Господу Богу капитан Алатристе служил в точности так же, как и своему королю: ему не за что было его любить, нечем в нем восхищаться. Однако Создатель, так сказать, по должности своей мог рассчитывать на подобающее уважение со стороны капитана. Как-то раз, в жарком деле у речки Мерк, неподалеку от крепости Бреда, случилось мне видеть, как дрался капитан, отбивая наше знамя и тело нашего бригадного Педро де ла Даги. И я еще тогда понял, что капитан костьми ляжет за этот изрешеченный мушкетными пулями труп – да и меня рядом положит, – хотя ни полковое знамя, ни павший смертью храбрых дон Педро ломаного гроша в его глазах не стоят. Да, обладал капитан таким вот обескураживающим свойством – чтил Бога, к которому был совершенно равнодушен, стоял до последнего за то, во что не верил, пьянствовал с врагом и рисковал жизнью ради генерала или короля, которых глубоко презирал.

Итак, мы пошли к обедне, хотя капитан, повторяю, набожностью не отличался. А обедню, как вы, наверно, уже догадливо сообразили, правили в церкви бенедиктинской женской обители – ну да, той самой, расположенной поблизости от королевского дворца и почти напротив монастыря Воплощения, на маленькой площади с тем же названием. Посетить восьмичасовую мессу у бенедиктинок считалось в Мадриде признаком хорошего тона, ибо, во-первых, прихожанкой этой церкви была донья Тереса де Гусман, законная супруга нашего министра Оливареса, а во-вторых, монастырский капеллан дон Хуан Короадо радовал глаз у алтаря и слух – на амвоне. По вышеназванной причине ходили к мессе не только богомольные старухи, но и дамы из общества, увлеченные красноречием красавца-капеллана и примером графини Оливарес, а равно и те, кто, к обществу этому не принадлежа, всеми силами туда рвался. Бывали тут и комедиантки, и девицы легкого поведения – а уж как блюли сии блудные дщери десять заповедей, представить нетрудно, – бывали и молились с большим чувством, просвечивая белилами и румянами сквозь тюлевую дымку покрывал и мантилий и щеголяя кружевами из Прованса и Лотарингии, раз уж брюссельские не по карману. А поскольку туда, где есть дамы – высшего ли разбора, с бору ли по сосенке, – мухами на мед непременно слетятся и кавалеры, то к восьми часам в маленькой церкви народу было, извините за выражение, больше, чем гнид в ослиной попоне: прекрасный пол молился или пускал стрелы Купидона из-за прикрытия вееров, сильный – занимал стратегически выгодные позиции за колоннами или у чаши со святой водой, а орава нищих толпилась на паперти, выставляла напоказ язвы, струпья, гнойники и обрубки рук или ног, потерянных якобы во Фландрии, а то и при взятии Трои, собачилась за лучшие места у самого выхода, разнося на все корки высокородных, но прижимистых сеньоров, которым легче удавиться, чем подать бедняку на пропитание.

Мы же втроем устроились неподалеку от дверей, откуда был нам виден и неф – битком набитый народом и до того узкий, что еще бы немножко – и пришлось бы Иисуса над главным алтарем изобразить не распятым, а повешенным, – и хоры, куда выходили зарешеченные галереи, соединявшие церковь с монастырскими помещениями. Я видел, что капитан, сняв шляпу и перекинув плащ через руку, . оглядывает помещение столь же внимательно, как за пять минут до этого – здание монастыря и прилегающий к нему сад. Служба меж тем шла своим чередом, и, когда священник повернулся к пастве, я получил наконец удовольствие лицезреть знаменитого капеллана Короадо, который говорил цветисто и изысканно, а держался весьма уверенно. Было видно, что судьбой он взыскан щедро, не обижен ни красотой, ни силой, что священническое облачение ни тому, ни другому не помеха, равно как и выбритая на макушке тонзура не портит черных, живых волос. Темные глаза брали, что называется, за душу, и нетрудно было представить себе, какое действие должны были они производить на Евиных дочек вообще, и в особенности на монахинь, которым устав возбраняет всякое общение с мирянами, тем паче – противоположного пола. Разумеется, я не мог судить непредвзято, забыв все, что знал о нем и о его распутстве со слов дона Висенте, и, наверно, потому так сильно, до тошноты, раздражало меня, как размеренно, любуясь собой, двигается он, как он красуется, возлагая святые дары на алтарь. Меня даже удивляло, что никто из прихожан не крикнул ему: «Святотатец! Гнусный лицемер!» – напротив, кругом были только просветленные, растроганные лица, а в глазах у многих – дам, разумеется – я заметил восхищение. Что ж, такова она, жизнь, просто я тогда едва ли не в первый, но далеко не в последний раз получил наглядный урок того, сколь часто встречаем мы по одежке, судим по внешности, а она ох как обманчива. Понял я тогда, что и любую гниль можно прикрыть личиною благочестия, милосердия, порядочности, а потому обличать негодяев, не имея доказательств, нападать на них с голыми, так сказать, руками, слепо доверять торжеству правосудия и убеждать себя в том, что истина непременно восторжествует – значит кратчайшим путем следовать к собственной погибели, тогда как супостаты твои, благодаря деньгам ли, связям, выйдут из воды сухими. И еще один урок усвоил я довольно рано: с сильными мира сего силой – ну, или чем другим – лучше не мериться, ибо почти наверняка в состязании этом ты проиграешь. Куда вернее – затаиться и выжидать, песен-плясок не устраивая, покуда время или случай не подведут противника под твою пулю или клинок, ибо у нас в Испании, где все мы рано или поздно сходимся на узкой дорожке, поединок – самое милое дело. И самое верное. А уж если и оно не выгорит – запасись терпением, пусть последнее слово останется за Господом Богом: уж он-то стасует колоду и раздаст что кому причитается.

– Поглядите налево – там еще одна галерея, – прошептал дон Франсиско. – За решеткой.

Капитан Алатристе, смотревший на алтарь, выждал немного и чуть повернул голову в направлении, указанном поэтом. Я проследил его взгляд и различил в торце галереи, соединявшей церковь с монастырем, черные и белые чепцы монахинь и послушниц, смутно видневшиеся за частым переплетением железных прутьев: мало того – внешне строгий устав снабдил двери еще и длинными острыми гвоздями, имеющими целью воспрепятствовать кому бы то ни было постороннему подойти ближе, чем предписывали правила. Узнаю тебя, отчизна-мать: нравы царят суровые, всякий церемониал соблюдается неукоснительно, разного рода предупредительных гвоздей и заградительных решеток понатыкано везде во множестве: нет, ну вы подумайте – когда несчастья в Европе на нас так и сыпались, кастильские кортесы не нашли ничего лучше и уместнее, как обсуждать догмат непорочного зачатия! – а среди всего этого плутоватые клирики и бессовестные чиновники, монашки, не имеющие к затворничеству ни малейшей склонности, судьи, толкующие право вкривь и вкось, знать, ничего не желающая знать, и всякая прочая подлая тварь обирали несчастное наше отечество до нитки, обдирали, как липку, так что Испания – хороша владычица полумира! – сделалась сущим вертепом, разбойничьим притоном, раем для фарисеев, сводников и доносчиков, торжищем, где совесть продавали открыто, а честь не только марали, но и до дыр снашивали. И ничего нельзя было поправить, ибо в нашей стране подлость через край хлестала, а хлеба не хватало.

– Ну, что скажете, капитан?

Кеведо произнес эту фразу тихо, еле разжимая зубы и улучив момент, когда причт затянул «Верую». В одной руке держал он шляпу, другой сжимал эфес шпаги, а глядел прямо перед собой и с очень сосредоточенным видом, по мере сил прикидываясь, что самозабвенно внимает литургии.

– Трудно, – отвечал Алатристе.