Книга: Мертвый осел и гильотинированная женщина

Мертвый осел и гильотинированная женщина

Автор этой книги не из тех, кто отказывает Критике в праве чинить допрос писателю по поводу его сочинений и допытываться, зачем нужен такой-то персонаж и откуда он взялся? Короче, если ты, мол, хочешь, чтобы я за тобою следовал, скажи, куда ты меня ведешь?

Напротив, автор признает за Критикой это неписаное право, и признает полностью. Он лишь осмеливается полагать, что во многих случаях ответить на сей вопрос затруднительно, в особенности в наши дни: сам он, право же, не знает, как отвечать на этот вопрос.

И, однако, ему известно, что помимо Критики есть на свете праздное и грозное племя неискушенных господ, не имеющих иного занятия, как допрашивать тебя по любому поводу; господ этих, принявших тревожную форму вопросительного знака, можно найти где угодно; это люди тем более докучные, что могли бы тебе быть весьма полезными, ибо, ежели ты прислушаешься к их пустым вопросам, они охотно последуют за тобою повсюду, куда тебе заблагорассудится их повести. Славные эти люди вслепую помчатся за твоим блуждающим воображением, как Панургово стадо[1], и, если придется, уцепятся за его стремя; но, разумеется, коль ты настаиваешь, чтобы тебя долго одобряли и долго не отставали от тебя, совершенно необходимо заранее растолковать все имеющиеся в твоей книге кто? и что? и почему? и как? и когда? А для литературы наших дней, повторяю, нет ничего затруднительней этих предварительных объяснений.

Правда, я знаю лучше, нежели кто иной, что при первом путешествии в страну воображения не слишком совестливому писателю нетрудно приблизиться к этим господам, держа шляпу в руке, и посредством смиренного предисловия в духе предуведомлений XVII века либо финального куплета современного водевиля[2] дерзновенно пообещать провести их самыми удобными и торными тропами в Севилью или в Лондон, в Кремль или в собор Св. Петра в Риме, и эти добрые люди побегут за тобою без колебаний и с зажмуренными глазами.

Но предпринять путешествие — это еще не все, надо его завершить. Пусть самая злополучная «кукушка»[3] из Сен-Дени возьмется отвезти меня в долину Монморанси или на Энгьенские воды, а вместо этого вдруг высадит на пыльной дороге в Понтуазе, — думаю, я останусь весьма недоволен. Точно так же, если после всех обманчивых обещаний, вместо того чтобы перенести своего читателя в какой-нибудь мертвый город Востока, с дворцами и сфинксами, ровесниками Сезостриса[4], ты заставишь его заночевать в жалкой ночлежке, где при свете коптящей лампы скверно прислуживает одетая в лохмотья скотница, — увидишь, будет ли читатель расположен последовать за тобою в другой раз.

Отсюда я с уверенностью заключаю, что на первый вопрос, который Критика неизбежно задаст относительно новой книги: «Куда ты идешь?» — автор не только обязан ответить, но должен еще принять всяческие предосторожности, иметь с собою паспорт, который потом может весьма пригодиться ему на неизведанной, столь каменистой и столь ненадежной дороге к благосклонности публики.

Так и поступаю я ныне; и, однако, я едва и сам-то знаю, что представляет собою моя книга.

Скажем, не сочиняю ли я фривольный роман;

или длинный трактат по вопросам литературы;

или кровожадную судебную речь в защиту смертной казни;

или даже мою личную исповедь;

или, если угодно, не пересказываю ли какой-то долгий сон, начавшийся жаркой и душной летней ночью и закончившийся в самый разгар грозы?

Так или иначе, моя книга написана, она перед вами; и теперь положимся на милость Божию и читательскую!

Не успев ступить на порог своей уединенной кельи с этою книгой в руках, я внезапно натолкнулся на Критику — капризную богиню, о которой один отзывается так, другой этак; я узнал ее по скучающему виду, а она сразу же отнеслась ко мне безжалостно, хотя впервые увидела меня в лицо.

Начала она с вопроса: не поэт ли я? И когда, со всем душевным смирением, я признался, что не только не являюсь поэтом, но никогда таковым не бывал, она немного смягчилась, но посоветовала мне, прежде чем пускаться в опасное путешествие, которое я собирался предпринять, научиться более серьезной и менее самоуверенной повадке, а главное, накинуть на плечи более прозаический плащ.

Затем она спросила, как называется мое сочинение. Узнав, что я озаглавил его «Мертвый осел и гильотинированная женщина», богиня нахмурилась: она сочла это не более как банальной причудой, не желая понять, что я нашел самое точное название.

Критика вновь обрела приветливость, когда я душой и совестью поклялся, что, невзирая на такое странное заглавие, речь идет менее всего о пародии, что ремесло литературного балагура ничуть не отвечает ни характеру моему, ни жизненному положению, что сочинил я эту книгу, не желая вредить никому; что ежели книга моя, на беду, обернулась пародией, то это пародия серьезная, пародия непроизвольная, как то случается в наши дни у многих выдающихся авторов, столь же мало, как и я, о том помышляющих.

Но лик богини вдруг снова омрачился заботой, когда, принужденный ей ответствовать, я объяснил, что лишь хладнокровно изложил историю человека печального и желчного, тогда как сам я веселый и жизнерадостный малый, пышущий здоровьем и благожелательностью, что я окунулся в кровь, не имея ни малейшего права на грустное сие удовольствие, поелику из всех ученых обществ Европы состою пока только безобидным членом Общества практической агрономии, кое соблаговолило принять меня в свое лоно лишь два месяца тому назад, в тот самый день, что и г-на Этьенна[5].

Разгневанный вид Критики несказанно меня огорчил; но на устах ее снова заиграла улыбка, когда я рассказал, дабы снять с себя вину за самому себе навязанный кошмар, что, не желая стать жертвой утомительных переживаний от фальшивого душевного страдания, коим так злоупотребляют в наши дни, я вознамерился раз и навсегда с непреложностью доказать склонным к сочувствию душам, что ничего нет легче, как фабриковать всяческие ужасы. В этом виде литературы Анна Радклиф[6], столь ныне презираемая, является истинной главою секты. Задолго до анатомического кабинета Дюпона она изобрела восковые фигуры с содранною кожей или покрытые волдырями; мы же только копали все глубже по мере того, как лучше узнавали анатомию. Я, как и прочие, пожелал воспользоваться прогрессом науки: вместо того чтобы очинять свое перо перочинным ножом, я очинил его медицинским скальпелем — только и всего.

И Критика прониклась ко мне великой жалостью, когда я поведал ей, каких невероятных усилий стоило мне добраться до ужасного и мерзкого, какого труда — примешать к свирепому моему вымыслу частицу моего «я». Она даже прослезилась от сострадания, когда узнала, что сердце и душа моей героини — это, может быть, лишь печальная действительность и что книга моя не только поэтическое исследование, кое я вознамерился произвести, но также и отчетливые воспоминания моей юности, которые мне захотелось записать; у нее почти не осталось сил на то, чтобы бранить меня.

И все же она ужасно рассердилась, когда во всех этих россказнях, во всех раскатах стиля, сперва ей понравившегося, но под конец ее утомившего, она не нашла нравственной идеи — ни единого слова, которое выходило бы за пределы реальных фактов; среди столь доскональных описаний — ничего, кроме форм и красок, всего того, что составляет мир действительности, ничего от мира иного, ничего из области души, — в какой-то миг Критика готова была с презрением отвернуться от моей книги.

Поскольку это и был самый чувствительный для меня упрек и самый большой недостаток, за который я втайне краснел, я пал в ноги своему судии и, трепеща, стал объяснять, почему порок моей книги не есть порок моего сердца, а целиком принадлежит тому роду литературы, в коем я решился работать; объяснил, что далеко превысил бы свои намерения, если бы говорил об иных вещах, нежели те, что касаются наших чувств, и сослался по этому поводу на описательную поэзию, каковой она является со времен аббата Делиля[7] вплоть до наших дней; и мне удалось втолковать моему судии, что в этой сухости следует винить тот род чувствований, коим я предался в минуту отчаяния, с тем чтобы более к ним не возвращаться, — можете быть уверены.

С этой минуты беседа наша сделалась более дружественною и доверительной. Ведь я не был ни главарем секты, ни литературным сеидом;[8] я был один из тех простых писателей, что идут куда могут, не создают школу, не порождают раскол, публика занимается ими, когда у нее есть время, у них же самих имеются иные дела, чем добиваться известности, на которую, впрочем, им достает благоразумия не претендовать.

Итак, у нас с Критикой завязался серьезный спор о том, что называют правдой в искусстве. Я доказывал ей, что, согласно новой системе взглядов, старик Гомер достигнуть этой правды не мог, уже по той причине, что был слеп. Что действительно (я все еще говорю от лица новой системы), прежде чем быть правдивым, надо видеть телесными и духовными очами, а увидев, выразить то, что видел, в словах, только и всего — в этом и состоит искусство; что Мильтон[9] лгал, когда спускал с цепи свою несметную свору ангелов и дьяволов; что Тассо[10] лгал, когда воздвигал в воздухе элегантный дворец Армиды; что вся эпическая поэзия в совокупности лгала, когда ринулась в невидимый мир, что, наконец, правда была только в «Девственнице» Вольтера и в «Избиении младенцев»[11]. Критика слушала меня с таким видом, словно вела разговор с умалишенным.

И в доказательство я привел историю об отрубленной голове в серале и о том, как великий визирь показал одному французскому художнику, что в обезглавленном теле кровеносные сосуды не расширяются, а суживаются. Следовательно, до встречи с этим ужасным магометанином все художники, изображавшие усекновение главы Иоанна Крестителя, даже сам Пуссен, лгали, рисуя своего мученика!

Отсюда опять-таки следует, что, прежде чем говорить о каком-либо предмете, надо его увидеть своими глазами, пощупать своими руками. Вы ведете речь о смерти — отправляйтесь в анатомический театр; о трупе — извлеките его из могилы; о гложущих этот труп червях — произведите вскрытие. Если же вы скажете, что заключить поэтический мир в тесные границы пяти чувств, уменьшить его настолько, чтобы он весь уместился в ваших ладонях, — значит невероятно обузить этот мир, вам ответят, что против такого неудобства, связанного с правдой, имеется лекарство: описание. А теперь, когда вам запрещено быть слишком дальнозорким и в то же время запрещено пользоваться телескопом, вам остается лупа; вооружившись ею, вы сделаетесь приверженцем бесконечно малого, вы станете поэтом или, что то же самое, анатомом деталей; сузившись, ваши владения по-прежнему пребудут обширными. А как же иначе? Когда-то вы двигались от целого к подробностям, от фасада к карнизам, от общего к частностям; ныне ваш путь изменился. Величественная руина виднеется на вершине этой горы; если вы хотите рассмотреть ее хорошенько, начните с изучения этого маленького обломка — этот камень отвалился от сводчатого оконца, освещавшего старую замковую часовню; часовня примыкает к башенкам, башенки — к оружейной палате… вот вам целый мир, воссозданный по одному обломку; вам остается лишь некоторое время карабкаться таким образом от песчинки к скале, чтобы добраться до того человека в узорах и фестончиках, над которым потешался Депрео́[12].

Видите, это не столь уж новая новость, и в современной поэзии все восполняется: целое — единством, памятник — его осколком, факты — словом, мысль — описанием, драма — повествованием, поэзия — прозой, воображение — взглядом, мир душевный — миром физическим, бесконечность — конечностью, «Поэтическое искусство» — предисловием, которое нацарапал первый встречный.

Значит, я только воспользовался своим правом новообращенного и новой поэтической хартией, поставив на место значительного ничтожное, и если бы по воле случая даже в этом небытии, где я расположился, мне встретился какой-нибудь ревнивый собственник, который с дерзостью первопришельца сказал бы: «Не заслоняй мне хаос!», как Диоген сказал Александру: «Не заслоняй мне солнце!»[13] — я скромно отвечал бы этому владельцу пустоты, что напрасно он гневается; ибо хаос принадлежит всем, в особенности, когда ничего, кроме хаоса, уже не существует; что он вовсе не первый, кто поселился в этой бесцветной и бесформенной неопределенности; что я мог бы назвать немало других, погрязших здесь до него, и что, наконец, мрак достаточно обширен, чтобы каждый из нас мог построить в этих сумрачных ландах по воздушному дворцу и разместить там, как нам заблагорассудится, палачей, каторжников, ведьм, покойников и прочих симпатичных обитателей, достойных сего нового Эдема. Я, со своей стороны, не проявил бы небрежения при строительстве своего готического замка.

Прежде всего, я выбрал бы просторный участок на вершине горы либо на речном берегу; а когда место было бы найдено, я вырыл бы широкий ров, который со временем заполнился бы зеленою тиной и жидкой грязью; под этим рвом я поместил бы феодальную тюрьму, со стенами, сочащимися влагой и четырехфутовою решеткой, дабы можно было жечь на медленном огне бродягу-иудея; над тюрьмой — большие залы для моих лучников и солдат, где вместо картин висели бы на стенах шлемы, кирасы, набедренники, перчатки, аркебузы с зажженным фитилем, луки с натянутыми звонкими тетивами, везде железо — и окна, открытые всем ветрам.

Затем зала для вассалов, церемониальная зала, увешанная громадными шпалерами, колеблемыми вечерним ветерком и украшенными гигантскими изображениями персонажей Священного писания, — плод медлительного и тяжкого творчества иголки наших прабабушек. Я уже вижу огромные кресла, необъятный очаг, факелы в железных вставках, прикрепленные к стенам сего феодального жилища; рядом с этой залою, столь подходящей для привидений, — другая, вымощенная плитами, предназначенная для пиршеств; стол уставлен мясом и вином, вокруг теснится толпа паладинов, каждый в особой перевязи цветов его дамы; они едят, пьют, хмелеют, спорят, богохульствуют. А тем временем башни вздымаются все выше и выше, тяжелые, смертоносные, прорезанные бойницами, пока, завершив возведение замка, зодчий не обнаружит, что напрасно потратил время на постройку бесполезной громадины, что поступил бы куда разумнее — раз уж ему захотелось Средневековья, — если бы создал Средневековье более дешевое, из картона или глины.

Вообще следует опасаться злых шуток своего воображения, ибо, если воображение руководствуется толикою здравого смысла, оно — дурной зодчий; лишь дайте ему волю, этому домашнему проказнику, и оно перепутает все времена, исказит все места, все сотрет и уравняет безо всякого толку. Оно поместит зубцы на четвертом этаже современного городского дома, окружит рвом пол-арпана салата в огороде нантерского фермера; шаловливое и беспечное, как девчонка, у которой на уме одна только любовь, воображение придаст новенькой часовне форму нагромождения руин, приведет белых призраков в раззолоченную спальню, где все отделано мрамором и красным деревом. Отсюда происходит своего рода литературное донкихотство, в сто раз более смехотворное, чем все, что было нам известно прежде по части анахронизмов.

Как ни суди, тот рыцарь из Ламанчи, что отправился в поход, дабы искупить свои прегрешения и рассекать надвое великанов, готовый принять смерть ради сироты, ради вдовы, ради дамы своей мечты, — фигура, достойная уважения, и ты сердишься, что над ним насмехаются, когда поразмыслишь о том, какое благородное сердце пряталось под картонными латами, какого храброго человека нес на себе тощий конь, какому доброму хозяину служил забавный его оруженосец; сам себя порицаешь за то, что смеялся, ибо здесь куда больше высокого человеческого духа, нежели чего иного, и одна-единственная речь героя прекрасно возмещает и ветряные мельницы, и шлем Мембрина.

Но дайте мне вместо этого странствующего рыцаря какого-нибудь Дон Кихота домоседа, Дон Кихота в ночном колпаке, странствующего рыцаря, как Дон Кихот, только без его отваги, преданности, ума, доброты, чести, веселости, самоотречения, жалости, чистой любви; сделайте так, чтобы этот буржуазный Дон Кихот, оставив бурные подвиги, мечтал подражать лишь той смешной и шутовской стороне, какую любой лакей всегда отыщет у героических персонажей и в геройских подвигах; пусть он разрушит красивые зеленые мостки у своего порога и заменит их подъемным мостом работы сельского плотника, подвешенным на колодезных веревках; пусть нежится в зеленоватом свете расписных витражей; пусть заполнит свои пруды вместо рыб царственной грязью; пусть снесет скотный двор, слишком, на его феодальный вкус, отдающий деревней; пусть попадет в руки исправительной полиции за то, что хотел воспользоваться своим правом первой ночи или каким-либо иным столь же неоспоримым правом, — вот тогда вы получите реального Дон Кихота, Дон Кихота осязаемого, поистине смехотворного «человека рыцарских времен»; вот тогда вас обуяет безумный смех самой высокой пробы, который не оставит в вашей душе сожалений, вы будете с чистым сердцем насмехаться над глупцом, в коем ничто не внушает уважения. Но поверьте, надо и впрямь обладать очень уж злым сердцем, чтобы не проливать настоящие слезы, когда славного героя из Ламанчи, этого безупречного Рыцаря Печального Образа, доставляют всего в ссадинах и ушибах в родной дом. Я, кажется, вижу, как, кроткий и гордый, грустный, но не побежденный, здоровается он с другом своим цирюльником, пожимает руку доброму священнику и входит через садовую калитку, идет мимо капустных грядок, окаймленных подсолнухами, которые словно поглядывают с любовью и жалостью на своего хозяина; из сада проходит на скотный двор.

Завидев Росинанта, ослица заливается приветственным ржанием, коему вторят хором трое ослят, подаренных рыцарем своему оруженосцу; потом навстречу ему выходит старый пес, старый петух, старуха сестра, молодая племянница, все его домочадцы, весь домашний мирок бедного сельского жителя — и он сразу оказывается защищен от каких бы то ни было посягательств Критики. Это, знаете ли, несостоявшаяся комедия, это все равно, как если бы Скупой отдал свою шкатулку нищему, как если бы Тартюф выказал почтительность к жене своего друга; с этой точки зрения «Дон Кихот» Сервантеса, может быть, превосходная, замечательная книга, стоящая в одном ряду с комедиями Мольера, но это — дурной поступок.

Прежде чем возвращаться таким манером в прошлое, неплохо бы спросить себя: «А зачем?», — не значит ли это оставлять, подобно Робинзону Крузо, на стапеле бесполезный фрегат? Что касается правды в литературе, как понимают ее в наши дни, то это настоящая ловушка для поэтов. По чести, куда заведет нас этот раж правдивости? По моему разумению, надо бы дозволить писателю не быть столь уж безжалостно точным, не вынуждать его по каждому поводу говорить читателю: «Это красное» или «Это белое», — или даже разлагать цвет, дабы можно было сказать: «Это лиловое»; вождям школы не следовало бы настаивать, чтобы, завидев дом, мы бы знали, например, столь же точно, как знает сборщик прямого налога, сколько в нем дверей и сколько окон.

Что касается героев современной литературы, то, поскольку они весьма малочисленны, поскольку мы уже перебрали все разновидности внешнего облика — людей белых, черных, зобатых, прокаженных, каторжников, палачей, вампиров, и лишь альбиносы и пораженные водобоязнью не используются, насколько мне известно, в полной мере, я хотел бы, чтобы каждый писатель имел право целиком заимствовать героя у соседа, причем тот не смел бы кричать: «Меня обобрали!»; эгоизм в искусстве — самый печальный из эгоизмов; особенно в современной поэзии дурно было бы говорить собрату: «Оставь мне моих мертвецов».

Вот что сказал я Критике в свою защиту и в извинение за все, что она могла счесть в моей книге подражанием, вольностью, неопределенностью и плагиатом. Она слушала вполуха, а когда я кончил, заявила, что я ужасно неясно выражаюсь.

— В том-то и состоит красота всякого предуведомления, — дерзко возразил я.

И еще она сказала, что это наглость по отношению к читателям.

Я подскочил от радости, словно услышал самую лестную похвалу.

Тогда она приблизилась ко мне, обняла руками, длинными и сухими, словно у привидения на рисунке Буланже[14], и одарила меня поцелуем мира, прижавшись к моему лицу своим ликом, отнюдь не блещущим ни юностью, ни свежестью, ни красотой.

И все же я поблагодарил ее за ласку; но, поднеся ладонь к щеке, я обнаружил на ней кровь: жестокая подарила мне поцелуй Иуды.

Но, слава Богу, я скоро утешился мыслью, что ввиду моего обыкновения пребывать в одиночестве и писать по воле случая, а также, быть может, по причине ненависти, которою меня уже не раз успели почтить, Критика и не могла поцеловать меня иначе.

ЗАСТАВА КОМБА́

Вот вы говорите — осел Стерна![15] Было время, когда смерть этого осла, сопровождаемая надгробной речью, вызывала у читателей сладостные слезы. Я тоже пишу историю осла, но, будьте покойны, я не стану придерживаться простодушия «Сентиментального путешествия», и по многим причинам: мало того, что столь обыденный сюжет показался бы нам сегодня пресным, он еще и слишком труден для того, чтобы искушенный писатель мог развивать его, будучи уверен, что не окажется в конечном счете скучным либо смешным. Нет, дайте мне сюжет ужасный, мрачный, кровавый — вот что легко, вот что вызывает восторги! Итак, держитесь: бордо вас больше не пьянит — так осушите этот большой бокал коньяка! Для нас даже водка слаба, мы добрались до самого духа вина и не отведали разве что чистого эфира; но берегитесь, как бы в тяге к чрезмерности нам не глотнуть опиума.

Впрочем, что такое чаша Родогунды, наполненная до краев Аристотелевым ядом[16], по сравнению с потоками черной крови, бороздящими пыль вокруг римского Цирка, при свете факелов из заживо сжигаемых христиан, вымазанных смолою и серой, факелов, освещающих ночные битвы, когда поверженный наземь могучий атлет ищет угасающим взором милое небо Арголиды, но встречает лишь алчный взгляд молодой римлянки, которая одним знаком белой хрупкой руки обрекает его на смерть? К тому же герой поразительного этого празднества обставляет свою смерть с изяществом, старается, чтобы последний его вздох был гармоничным, дабы еще раз заслужить аплодисменты удовлетворенной толпы.

Увы! У нас нет такого Цирка, как у римлян, где люди могли бы пожирать друг друга, зато у нас есть застава Комба́!

Убогий полуразвалившийся забор, широкие нетесаные ворота, просторный двор, чьим украшением служит множество молодых и старых дворняг с красными глазами и черной пастью, откуда на бескровные губы медленно стекает белая пена. Среди комедиантов, обитающих в этом дворе, особенно выделяется один пес, молча сидящий в своем углу. Это ужасный хищный зверь, ощерившийся великан! Годы сражений сделали его беззубым, он словно собрат султана, вычеркнутого из числа людей, или бывший король Франции с бритою головой[17]. Этот заслуженный пес страшен на вид, столь же страшен, как Баязет за его решеткой[18], есть в нем что-то от сидящего в клетке кардинала де Ла Балю[19]. Гордый и униженный, сварливый и бессильный, злобный и раболепный, равно готовый и лизнуть тебя, и укусить, — достойный актер такого театра. В углу, за этими зловонными кулисами, — куски лошадиной туши: окровавленные ляжки, разорванные кишки, клоки печени, предназначенные для кормления только что ощенившихся сук. Все эти отвратительные останки привезены сюда прямо с Монфокона, ведь именно на Монфокон отправляются умирать все скакуны Парижа. Они приходят туда гуськом, связанные хвост к голове, печальные, тощие, старые, ослабевшие, изнуренные тяжкими трудами и ударами кнута. Миновав ворота и лачугу старухи — властительницы этого замка, пристально глядящей на вереницу жертв с такою улыбкой на морщинистом лице, какая испугала бы и мертвеца, — лошади останавливаются посреди двора, рядом с лиловатою лужей, где плавает свернувшаяся кровь, — и начинается бойня: человек с засученными рукавами, вооруженный ножом, забивает их одну за другой; они молча падают, они умирают, а когда все кончено, их трупы продаются до последнего кусочка — шкура, грива, копыта, черви для королевских фазанов и мясо для актеров заставы Комба.

Итак, я находился на заставе Комба, у входа в зрительную залу и, на свою незадачу, в день, когда спектакль не игрался. Собачий лай привлек внимание управляющего псарней — тощего человечка, сухого, с жидкими рыжими волосами и значительностью во всем облике; в его голосе звучали повелительные нотки, на морщинистом лице читалась угодливость, ноги волочились, спину согнула сухотка, он являл собою приятное сочетание полицейского пристава и театральной билетерши. Впрочем, со мною он был весьма вежлив.

— Нынче я не могу показать вам всю труппу, — произнес он. — Мой белый медведь занемог, другой спит; мой бульдог сожрал бы нас обоих; дикого быка сейчас как раз доят; но все же, если у вас есть охота, я могу предложить вам проглотить осла.

— Ну что ж, пусть будет осел, — отвечал я этому импресарио и ступил за молчаливую ограду; я оказался в полном одиночестве, будто попал на представление «Гофолии» или «Родогунды»[20].

Я уселся за этою безмолвною оградой, и за спиною у меня не было даже какого-нибудь честного мясника, способного еще больше возбудить меня восторженным восклицанием. Я пребывал в трудноописуемом состоянии полной внутренней сосредоточенности. Но вот ворота отворились, и я увидел, как входит…

Несчастный Осел!

Он был силен и горделив, он был печален и покалечен, он держался только на трех ногах — передняя левая нога была у него перешиблена наемною коляской, и он едва дотащился до этой арены. Уверяю вас, грустное это было зрелище. Бедный осел сперва пытался сохранить равновесие, он сделал шаг, затем другой, затем выставил вперед правую ногу как только смог далеко, потом опустил голову, готовый ко всему. В тот же миг к нему ринулись четыре собаки, приблизились, отступили и вот уже набросились на несчастное животное. Они рвали в клочья его тело, пронзали его острыми зубами; атлет оставался неподвижен и спокоен, он не брыкался, потому что в таком случае упал бы наземь, тогда как он, подобно Марку Аврелию, желал умереть стоя[21]. Скоро потекла кровь, мученик проливал слезы, его легкие издавали однообразный глухой хрип, — а я здесь совсем один! Наконец осел падает под натиском псов, и тогда я, жалкий человек, издаю пронзительный вопль: в побежденном герое я узнал старого знакомого!

И правда, не оставалось сомнений, то был он!

То был Шарло! Вот его удлиненная голова, его спокойный взгляд, его серая шкура! Это он, бедняга! Он сыграл некогда слишком важную роль в моей жизни, и малейшая его примета навсегда врезалась мне в память. Достойный Шарло, значит, мне было суждено стать причиной твоей смерти! Вот он лежит, окровавленный, на земле, мой бедный друг, перед которым я когда-то заискивал, лаская его своею рукой! А его хозяйка, молодая его хозяйка, где она теперь? Взволнованный, я кинулся на арену, стремясь как можно скорее бежать отсюда. Пробегая мимо Шарло, я видел, что он еще бьется в ужасной агонии; и в судорогах медленно приближающейся смерти он даже слегка толкнул меня копытом сломанной ноги — слабый, безобидный удар, походивший на нежный упрек, на последнее печальное «прости» оскорбленного тобою друга, который отпускает тебе твою вину.

Задыхаясь, покинул я это роковое место.

— Шарло, Шарло! — восклицал я. — Ты ли это, Шарло? Ты умер ради минутного моего развлечения! Ты, некогда столь резвый и быстрый!

И мне невольно вспомнилось, сколько юной и скромной прелести, сколько горьких разочарований примчалось ко мне рысцою однажды на спине этого осла! Трогательная и грустная повесть! В моей книге два героя, разных, конечно, но неразлучных в моей памяти и моих слезах. Одного, как вы уже знаете, зовут Шарло, другая звалась Анриеттой. Я расскажу их историю, расскажу прежде всего для себя, а потом уж, если вы пожелаете, и для вас.

Бедный Шарло! Несчастная Анриетта! И все же я, погубивший их обоих, из всех троих достоин наибольшей жалости!

«ДОБРЫЙ КРОЛИК»

Скоро второе мая, и, значит, минет два года с того дня, как я шагал по дороге к Ванву, безлесному холму в двух шагах от Парижа; это сомнительная сельская местность на потребу прачкам, мельникам, романистам, раздолье для всех посредственных поэтов с Нового моста[22]. В тот день я был счастлив тем, что живу, дышу, что я молод, что меня овевает чистый теплый воздух; я, как ребенок, любовался каждым цветком, раскрывающим лепестки, и на добрых четверть часа задерживался возле красивых ветряных мельниц, следя за их внушительным тяжеловесным вращением. Вдруг, на изгибе проезжей дороги, как раз там, где от нее отходит тропа к таверне «Добрый Кролик», узкая тропа, каменистая и неухоженная, но столь излюбленная парижанами, я увидел молодую девушку верхом на осле, который нес ее во всю прыть. О, чарующее зрелище! Никогда в жизни я его не забуду. Юная всадница, раскрасневшаяся и возбужденная, довольно рослая, с еще не развитой, но уже волнующейся грудью, охваченная страхом; она потеряла свою соломенную шляпу, волосы растрепались, она кричала во все горло: «Стой! Стой!» Но проклятый осел все мчался вперед, я же не трогался с места. Девушка перепугалась, но особая опасность ей не грозила. Я даже обрадовался, когда понял, что она отдана на мою волю! Ведь помочь ей могли только я сам да мой пес.

Наконец я крикнул:

— Пиль, Рустан!

Рустан мгновенно кидается напрямик за ослом, осел внезапно останавливается, девушка падает с него, мы разом вскрикиваем, я бегу к ней, она ко мне, а осел улепетывает через поля. Я едва успеваю подхватить ее на руки и уже считаю своею добычей, как вдруг девушка вырывается, встает на ноги и бросается вслед за ослом.

— Шарло! Шарло! — зовет она. Мой пес летит за ними, а осел удирает во все лопатки; стоит ли следовать ровным шагом за бегущим псом, припустившим рысью ослом, а главное, за девушкой, вовсе о тебе и не помышляющей?

Прежде всего я поднял с земли шляпу красотки, обыкновенную соломенную шляпу с полинявшею лентой и скверным голубым цветком, от которой, однако, исходила толика обаяния ее хозяйки. Девушка была уже далеко! «Шарло! Шарло!» — кричала она.

А Рустан все бежал за ослом и скоро пригнал его ко мне самым коротким путем, как раз с той стороны, куда слетела шляпа. Между мною и юною его хозяйкой дорога делала крутой поворот; я остановил осла на обочине, за большим кустом, и, пока девушка все звала: «Шарло! Шарло!» — взгромоздился верхом на серого, напялил себе на голову соломенную шляпу и шагом двинулся в глубь рощи.

Она все кричала «Шарло! Шарло!», и я стал трясти колокольчик на ослиной шее, в то же время ища какое-нибудь большое дерево, чтобы спрятаться за ним и подпустить ее поближе. Но вот она показалась на опушке, еще более раскрасневшаяся, тяжело дыша, вся в тревоге, и, заметив наконец своего осла и меня, бросилась к нему и начала его целовать, называя самыми нежными именами.

— Вот ты где, Шарло, — говорила она, обнимая маленькими руками большую ослиную голову; осел не сопротивлялся, а я, сидевший у него на спине, не удостоился даже и взгляда, хотя склонился над нею и готов был жизнь отдать за один из свежих поцелуев, какими она осыпала серого. Шарло поглотил все ее внимание.

Наконец девушка подняла голову.

— Ах, вот моя шляпа! — воскликнула она обрадованно; потом посмотрела на меня своими большими черными глазами и, видя, что я все еще сижу верхом на осле, присела рядом с нами на траву и стала приводить в порядок свои густые волосы; потом вытерла ладонью лоб, надела шляпу, устало вздохнула и поднялась на ноги, словно говоря мне: «А теперь слезайте!» Вид у нее был решительный, она не намеревалась долее оставлять мне своего Шарло.

Я спрыгнул на землю; она вскочила на осла.

Рванула уздечку, ударила осла ногой — и прощай, мое видение!

Никогда не встречал я такой соблазнительной, такой веселой и свежей девушки! Впрочем, для меня у нее не нашлось ни слова, ни взгляда. Я же глядел на нее во все глаза, но молчал. Что мог я ей сказать? Она была так занята своим ослом и своею шляпой! А потом, я ведь не из тех праздношатающихся, людей без чести и совести, которые знают только один способ проявлять интерес к женщине, — у меня их сотня, и совершенно невинных. Ах, разве не было несказанным блаженством видеть ее такою оробевшей, но оживленной, слышать ее полуиспуганный-полурадостный щебет? А как славно она бежала, как остановилась, как она уселась на лужок и как вскочила! И как она звала: «Шарло! Шарло!» А к тому же, разве я не сидел верхом на ее осле, на том самом месте, где прежде сидела она? Она меня не видела, но что из того? Я покрыл свою голову ее соломенной шляпой, подвязал под подбородок ту самую ленту, которую она подвязывала под свой, я склонился над нею, когда она целовала осла, и почти что получил этот нежный поцелуй!

Размышляя таким образом, я вернулся в трактир «Добрый Кролик». Вы найдете этот трактир, как уже было сказано, у подножия Ванвского холма, он прислонился к мельнице и гостеприимно расположился между двором и садом; двор затемнен деревьями, а в жаркие дни затянут плотным тентом, защищающим сотрапезников от солнца, — этот двор обычно служит обеденною залою для парижских кумушек, которых мало заботит, что их не видно из-за деревьев, зато они могут вволю глазеть на прохожих, гуляющих по большой дороге. На этот двор бесперебойно поступает дешевое вино, серый хлеб, бараньи лопатки и ростбифы; сад предоставляет свою сень менее плотоядным клиентам: молодым девушкам и молодым людям, молодым девушкам и старикам, молодым девушкам и военным, молодым девушкам и судейским. Я, право, дивлюсь, как много на свете молодых девушек, они, должно быть, ужасно быстро размножаются, раз их хватает на всех. Совсем как жаркого в трактире «Добрый Кролик».

Я устроился в саду, в уголке, один, без молодой девушки, как неограниченный властитель всех тех, которые были здесь, но в глубине души желали бы быть в другом месте. Увеселения наших кабаре не на должной высоте. Доход загородным кабачкам приносит не любовь, — любовь прячется, пьянство же не боится дневного света. Так разве более постыдно терять голову из-за женщины, чем оставлять разум на дне бокала? Пусть кто желает разрешит эту проблему. В «Добром Кролике» я видел только двух счастливых людей. В самой дальней беседке уединились подросток с юною кузиной, обоим по семнадцати лет! Весь их завтрак состоял из хлеба и сыра, но ели они весело, с аппетитом и, откусывая от ломтя, передавали свой хлеб друг другу после каждого глотка. Только раз в жизни бывает такое пиршество.

Но утренняя встреча, но та девушка и ее Шарло запали мне в душу! Грация одного — резвого, щеголеватого, смелого, легкого, и красота другой — резвой, соблазнительной, смелой и легкой; эти прекрасные ослиные уши, грозящие небесам, эта озорная улыбка, словно спорящая с бедой; изящная, мягкая рысца — и стройная оживленная всадница! Я был без ума от обоих! К тому же они так хорошо понимали друг друга, имя Шарло так непосредственно слетало с ее уст! Счастливая чета!

И я поспешил возвратиться на прежнее место самой короткою дорогой, уже не разглядывая ни молодую травку, ни ветряные мельницы, ничего не замечая в том прекрасном ландшафте, который так занимал меня поутру; я был печален, я дулся, как человек, уязвленный тем, что остался в одиночестве. Неожиданный случай вывел меня из задумчивости. Идя по дороге, я обогнал неуклюжего крестьянина, здоровенного мужика, который плелся за гадким ослом, навьюченным корзинами с навозом. Крестьянин что было силы лупил осла. «Эй, Шарло!» — крикнул он. Шарло… Я оглядываюсь, присматриваюсь. Несчастный! То был он. Он, согбенный под этой отвратительною ношей… он, совсем недавно гарцевавший под ее идеальной фигуркой. Какая внезапная перемена! Какая превратность судьбы! Я прошел мимо Шарло, бросив на него сочувственный взгляд, и он вернул мне этот взгляд. Целую неделю я был безутешен. Та прелестная девушка — и этот мерзкий груз, те нежные поцелуи — и эти палочные удары, тот ласковый голосок, так мило выговаривавший «Шарло!» — и этот грубый голос, с бранью и проклятиями кричавший «Шарло!».

Чуть оправившись от своего приключения, напрасно бродил я целыми днями вокруг Ванва и «Доброго Кролика», напрасно садился под цветущим кустом, близ которого она упала, — на глаза мне попадалось много ослов и много молодых девушек, но, увы, не Шарло и не Анриетта!

СИСТЕМЫ

Однако с того дня я загрустил. Надо сказать, что я выбрал подходящий момент для того, чтобы отказаться от всех радостей, какие испытываешь каждый день, когда тебе двадцать лет. Невинных радостей, весенних радостей, что встречали меня при пробуждении и сопровождали своим веселым смехом весь головокружительный день вплоть до отхода ко сну. Но, незаметно для меня, во вчерашней французской веселости уже произошел великий переворот. Все умы захлестнула новая поэзия, и на меня тоже вдруг упал темный отблеск какой-то вертеровской страсти; я сделался сам не свой. Когда-то бодрый, веселый, жизнерадостный, а ныне печальный, мрачный, скучающий; некогда — друг забав, радостного смеха, хмельных вакхических песен, когда, развалившись за столом, локтями на скатерть, бездумно прижимаешься к соседке, а она умело притворяется, будто отшатывается от тебя, ты же правой ногой тайком пожимаешь под столом маленькую ножку, которая этого, кажется, не замечает. А ныне — прощайте, мои милые забавы, веселые напевы! Песенку заменила драма, и одному Богу известно, какая драма! Я сам, говорящий с вами, сочинял подобные ужасные драмы: первый акт вы могли бы принять за шестой акт седьмого дня или седьмого года[23], столько там было крови! В этом жанре я совершил невероятные открытия, я нашел новую жилу — область страдания, я воздвиг целый мрачный Олимп, нагромождая пороки на преступления, телесную порчу на душевную низость. Чтобы лучше их разглядеть, я содрал оболочку с живой натуры, убрал ее белую бархатистую кожу, подернутую нежным румянцем и тонким пушком греха, и печальный труп открыл моему взору все тайны крови, артерий, сухожилий, легких, внутренностей; я подверг поэзию настоящему анатомическому вскрытию: крепкий молодой человек распростерт на большом черном камне, а два искусных палача сдирают с него кожу, теплую, окровавленную, как заячья шкурка, не оставив на живой плоти ни единого лоскута! Вот какую натуру избрала, пока я мечтал, поэзия, и вот какую натуру принял я, несчастный, дабы поскорее освободиться от двойного своего наваждения: Анриетты и Шарло!

К сожалению, столь полного результата достигнуть не так-то просто. Требуется куда больше, нежели обыкновенно думают, времени, внимания к своей душе, к своему сердцу и уму, чтобы извратить таким образом свои непосредственные чувства, заглушить совсем невинную душевную наивность, нежную стыдливость, утратить которые труднее всего. Особенно мне, запоем читавшему в отрочестве Фонтенеля и Сегре[24], пришлось сильно страдать, прежде чем прийти к такому поэтическому совершенству. Увы! Я и правда помню, что все эти селяне в батистовых сорочках, пасту́шки в кринолинах, все эти припудренные барашки, посохи, увитые розовыми лентами, мягкие, как софа, луга, солнце, под которым не загорают, небо, не знающее облаков, доставляли мне мгновения несказанного экстаза; очень любил я также «Галатею» Вергилия, «Двух рыбаков» Феокрита и восхитительную комедию «Две афинянки». Прошу прощения, я был тогда не прав. Правда! Правда! Не отклоняйтесь от правды, друзья мои, даже если это грозит вам гибелью. И верно, что такое в реальном мире пастух? Бедолага, одетый в лохмотья, умирающий с голоду, который зарабатывает пять су, выгоняя на булыжные дороги несколько паршивых овец. Что такое настоящая пастушка? Грубый, плохо вырезанный кусок мяса с красным лицом, красными руками, жирными волосами, от которого несет чесноком и кислым молоком. Да, конечно, Феокрит и Вергилий лгали. Что они нам рассказывают о поселянах! Поселянин такой же торгаш, как всякий иной, он наживается на скотине, как бакалейщик на сахаре и корице. Следовательно, мужайтесь! И раз уж надо, подарим поцелуй мира той обнаженной натуре, которую нам выпала честь первыми открыть.

Впрочем, на все нужна удача, за все надо браться умеючи: пожатая кстати рука, брошенный вовремя и к месту взгляд, хорошо обдуманный вздох нередко далеко продвигают нас в любовной интриге. А я впервые пожал руку этой натуре в морге и, как легко догадаться, прежде чем решиться на такую дерзость, прошел уже долгий путь.

Прежде всего, я отказался от деревни, цветов, Ванва, «Доброго Кролика» и от однообразного сердечного покоя, от восторженной приверженности добрым поступкам и добропорядочным произведениям литературы, которую я питал в ту пору, когда был столь счастлив, не замечая, что мое блаженство старо, как первая весна на этом свете. Освободившись от смешной своей наивности, я начал рассматривать природу под прямо противоположным углом зрения: я повернул бинокль другой стороной и сквозь увеличительное стекло сейчас же увидел ужасные вещи. Так, прежде, каждое утро, в ночном колпаке, с выбивающейся из-под него прядью волос, с глазами, еще отягощенными сном — который я с тех пор потерял, — я становился у окна, и мой благожелательный взгляд привычно замечал в первых движениях пробуждающегося города лишь ничем еще не омраченный покой; я вопрошал просторный особняк, чьи широкие двери только приоткрывались в этот час, я мысленно поднимал двойные занавески, белые и красные, и представлял себе хорошенькую желтую туфельку на ярком обюссонском ковре, прекрасную шаль, небрежно брошенную на софу, а в пышной постели какую-нибудь юную герцогиню, придворную даму Карла X, погруженную в сон, такой же улыбающийся, как она сама, несущий на своих белых крыльях грезы столь короткой летней ночи.

Пятью этажами выше, в мансарде… в облаках! Да, это молоденькая девушка, прелестное дитя, которое разыскали любовь и счастливый случай, словом, гризетка. Она поднялась с постели, распевая, словно птичка, разбуженная солнечным лучом, и, даже не надев юбки — тем хуже для подсматривающих за нею! — принимается у окошка за свой утренний туалет. Закончив невинное свое омовение, со смехом, как все, что делает гризетка, она расчесывает длинные волосы роговым гребешком с выщербленными зубьями, потом надевает на хорошенькую головку круглый чепчик, какие носят белошвейки, потом, глянув в последний раз на свою красоту в осколок зеркала, весело принимается за работу. На улице, волоча ноги, скромно и сдержанно передвигается старый холостяк, бедняга, согбенный годами и своею свободой; в руках у него треснувший горшок, он вышел за ежеутренним своим завтраком. Стоит посмотреть, как загораются его серые глазки при виде молодой горничной, снисходительной кокетки, подающей ему как милостыню свой взгляд. А старая молочница стоит в нерешительности между двумя этими постоянными клиентами; рядом ее маленькая тележка и большая собака; дальше нищий, еще бодрый, льстящий поварихам на всех кухнях, успокаивающий своей честной миной тех, кто мог бы опечалиться его жалобным голосом, собирает обильную милостыню; а в отдалении несчастная публичная женщина, тщетно уповавшая на фортуну, неудачливая бродяжка, бледная, без гроша в кармане, в растерзанном платье тайком пробирается в позорное свое логово, чтобы оплакать там роковую ночную игру — игру, жертвой которой она стала, ибо играла не на что иное, как на свои поцелуи. Каждое утро я битый час предавался этой пошлой забаве, после чего поливал свои анютины глазки, подрезал свои розы, наводил порядок в своем садике, подравнивал высокую поросль на своем подоконнике, всячески украшал свои владения, читая при этом потрепанный какой-нибудь шедевр былых времен. Я навсегда, до конца дней своих, остался бы человеком убогим, человеком пропащим, чуждым поэзии, если бы вовремя не понял, что я — жертва обмана, если бы не встретил юную Анриетту на осле, а минутою позже не увидел бы этого же осла под грузом навоза.

От чего зависит ход нашей жизни! Когда по здравом размышлении и после нелегкой внутренней борьбы я отказался от сладостного обыкновения проводить утро в наивном созерцании у своего окна, от своих роз и анютиных глазок, от шедевров минувших великих веков; когда убедился, что в пышных покоях гнездится супружеская измена; что моя гризетка отдается первому встречному, которому заблагорассудится повести ее на танцы у заставы; что этот холостяк со сливками всегда был лишь жалким себялюбцем, чья любезность вызвана низостью; что горничная, выросшая в доме своей хозяйки, отняла у нее мужа и развратила ее младшего сына; что все эти подлые торгаши поднимаются чуть свет для того, чтобы подделать свой дрянной товар, и подают милостыню только из суеверия, — я принялся искать замену своим утренним грезам, и я отправился во Дворец Правосудия. Был полдень, как раз подходящий момент. Один адвокат поднимается вверх по широким ступеням, другой спускается вниз, снуют с деловым видом безбородые ораторы, коим нечего делать; судейские чиновники, прикованные скукой к своим сиденьям, судебные приставы с пронзительными голосами, тяжелые тележки с несчастными подсудимыми, чья жизнь или свобода зависят от красноречия первого встречного! Я столько всего насмотрелся, что в святилище правосудия мне понравилась лишь железная позолоченная решетка: я представил себе перед этою решеткой какого-нибудь молодого кузнеца, привязанного к позорному столбу за то, что он украл кусок железа; увы, вот он размышляет о том, что, владей он хотя бы обломком этой решетки, он и сейчас бы пребывал свободным и счастливым в кругу своей семьи; и во время самого горького из этих сожалений бедняга вдруг чувствует холод на плече, за которым следует острая боль и вечный позор!

Когда-то я любил Цветочную набережную. Настоящая гирлянда, связующая цепью из анютиных глазок, миртов и роз оба берега Сены, место встречи всех любителей дешевой природы: тут без нотариуса, без расспросов вы покупаете земельный участок, огород, сад и победно уносите его домой на руках; лютики, бледные лавровые деревца, простые голубые цветочки без запаха, белые маргаритки с желтой сердцевиной, анютины глазки, разросшиеся на кусочке картона: какая опора для цветка — игральная карта, одна из тех дьявольских сил, вершителей судьбы в игре, что посылают человека на каторгу или на дно реки! Когда я пригляделся к Цветочной набережной поближе, она тоже стала наводить на меня тоску: расположенная в двух шагах от виселицы, по дороге на Гревскую площадь, напротив «Судебной газеты», окаймленная судебными приставами с их подручными, адвокатами и стряпчими, не говоря уже о том, что на дне каждого цветочного горшка — известковый раствор, который делает цветок краше и убивает его. Так заставляют лгать даже розу.

Вот как все извращается благодаря этому ражу правдивости! Правда, которую упорно ищут те, кто стряпает поэтические произведения, — вещь страшная, я сравниваю ее с огромным увеличительным зеркалом, предназначенным для Обсерватории. Ты приближаешься к нему беззаботно, не подозревая ничего дурного, и уже хочешь мило улыбнуться самому себе, но вдруг в испуге отшатываешься, увидев красные глаза, изборожденную морщинами кожу, зубы, покрытые камнем, потрескавшиеся губы; и, однако, весь этот ужас старости — лишь твое собственное изображение, красивое и белое лицо молодого человека. Пусть это научит тебя не разглядывать свою цветущую юность со слишком близкого расстояния.

Мое ужасное продвижение в область правдивого было слишком быстро; вскоре я стал видеть только безобразную природу. Беспощадный мой анализ проникал везде и всюду, дерзко срывая старательно сшитые одежды, развязывая все шнурки, обнажая далеко запрятанные увечья, и я злорадно убеждался в том, что в области прекрасного имеется великое множество исключений. «И вправду, — говорил я себе, — неужели ты думаешь, что в этом мире есть что-нибудь истинно прекрасное и правдивое? Уродства, лжи — сколько угодно, да еще и вовсе недавно открытых!» Размышляя так, я отправился в Госпиталь для слепых и заткнул уши, дабы не слышать музыки незрячих; я пошел в Приют для глухонемых — и зажмурил глаза, чтобы не видеть премудрости глухих; я пошел в лечебницу костных болезней и с горечью подумал, что все эти искривления позвоночника будут достаточно хорошо скрыты, так что я первый на этом попадусь; и я представил себе свое изумление и испуг, когда, пожелав в законном супружеском восторге обнять юную свою новобрачную, я почувствую, как ее лгавшие мне прежде бедра ускользают из-под моих дрожащих пальцев, талия исчезает, и вместо грациозной красоты я найду лишь уродливое, бесформенное тело.

Среди прочих уродств я изучил однажды, в день рекрутского набора, защитников отечества. Их раздели, и они выставили, кто как мог, на обозрение спрятанные прежде уродства, и хвалились ими, как богач хвалится своим состоянием, дабы избегнуть воинской славы. Одни были в грязных сорочках, другие — в дырявых, самые элегантные — вовсе без сорочек; а под тряпьем — какие безобразные тела! Какие жалобные взгляды! Какой-то человек измерял их, рассматривал не менее заботливо, чем рассматривают лошадей, которых предстоит запрячь в «кукушку». Бедный род человеческий! Сперва выродились души, потом тело. И воинской славе приходится довольствоваться этими живыми мертвецами.

А когда наступал вечер, я возобновлял свои жестокие забавы: я выходил в город один и наблюдал, как у дверей театров жалкие люди с боем вырывают места в зрительной зале, чтобы аплодировать отравителю или дьяволу, отцеубийце или прокаженному, поджигателю или вампиру; я видел, как по сцене ходят люди, не имеющие иного ремесла, как делаться то разбойниками, то жандармами, то крестьянами, вельможами, греками, турками, белыми медведями, бурыми медведями, — всем, что угодно публике; не считая того, что они выставляют на грязных подмостках жен своих, малых детей и престарелых родителей; не считая их тщеславия! Эти театральные удовольствия, доставляемые подобными деятелями, вызывали у меня отвращение; но они входили в мою систему наблюдения над тем, как живет, веселится, смеется человеческая низость, которая обладает театрами, комедиантами, комедиантками и гениями, нарочно созданными для того, чтобы выделять для нас из действительности порок и ужас.

Потом я обошел из конца в конец великолепные бульвары: они начинаются от развалины-Бастилии и упираются в другую развалину — недостроенную церковь. Я наблюдал все фазы парижской проституции. Сперва, если идти от Бастилии, она еще робка, кажется, только набирает силы, она проявляется в малом — в какой-нибудь юной девушке, поющей непристойную песенку на потеху портовым крючникам и сборщикам пошлины. Пройдите дальше, и продажная женщина сменит маску: черный передник, белые бумажные чулки, чепчик без лент, мимолетный скромный взгляд, — медленно и с опаскою пробирается она под самыми стенами домов, словно боится прикоснуться к зачумленному. Дальше эта женщина разукрашена, полуобнажена, простоволоса, напевает хриплым голосом и оставляет за собою густой запах мускуса и амбры: это порок на потребу более искушенных любителей. Ступенькой выше — и вот уже у нас есть кашемировая шаль, мы разъезжаем на извозчике; купите постоянное место на авансцене театра «Жимназ» — и вы получите на целые сутки, почти для себя одного, тридцать шесть лет и кашемир; но только, друг мой студент, вы будете разорены на целый триместр.

Наконец, — но молчите, если вы благоразумны, и держите себя в руках, — на сей раз дело идет о даме, принятой в обществе, которую нелегко укротить. Видите ли вы в туманном далеке, полном богатых подарков, измен, любовных записок и нежных вздохов, любовницу вельможи, женщину, устроенную на широкую ногу, молодую и красивую, соблазнительную и разнаряженную, одним словом, танцовщицу из Оперы или инженю из Французского театра? Ах, эта женщина не была бы столь изысканна, если бы каждый вечер не меняла туалет и личину, если бы непрестанно не изображала лживые страсти и не вызывала их, если бы весь партер не твердил ей прерывающимся голосом: «Я тебя люблю!» — а любовник этой женщины не отвечал бы партеру с гордостью: «Любите на здоровье, но она-то любит меня!» Безумец! Как будто актриса когда-нибудь любила кого-нибудь, кроме партера! Виват! В этот час, в семь часов вечера, проституция царит по всему Парижу. В уголке на улице бедная женщина выставляет на продажу собственную дочь, у дверей лотерейных заведений старые женщины торгуют даже счастливым случаем. Поднимите голову: откуда льется весь этот свет? Он исходит от домов игры и разврата. В самом низу этой башни мужчина фабрикует фальшивые монеты; в этом темном углу женщина перерезает глотку мужу, ребенок обирает отца. Прислушайтесь: что за ужасный звук? Это тяжелое тело упало с моста в воды Сены, — о горе, быть может, этот утопленник юноша! Но идите своей дорогой и не беспокойтесь: во мраке и в текучей воде ничего не теряется.

Итак, от неосознанных чувствований, от беспричинного ужаса я, несчастный, рухнул в эту ужасающую правду, которая начала расползаться все шире, как масляное пятно.

МОРГ

Сколько ни погружался я душою и телом в эти страшные развлечения, сколько ни выворачивал наизнанку, без жалости и милосердия, все вокруг, делая из красоты уродство, из добродетели порок, из белого черное, — все было напрасно: чем стремительнее проникал я в область ужасного, тем чувствовал себя более подавленным и несчастным. В глубине души у меня оставалось что-то похожее на сожаление, на угрызение совести. В новой жизни, которую я себе навязал, не хватало цели, героини, не хватало девушки из Ванва. По непредвиденной случайности я снова увидел ее однажды утром на повороте улицы Таранн, у фонтана, — она наблюдала за падением водяных струй. Напрасно было бы искать у нее на голове скромную шляпу из выцветшей соломки, на лице — румянец и оживление прежних дней, на руках — здоровый золотистый загар. И все же то была она, та самая девушка из Ванва, но вот какою ее сделал город: засаленные перчатки, стоптанные башмаки, новая шляпка, облегающее платье, крахмальный воротничок в мелкую складку — полубогатство-полунищета! И это Анриетта! Держалась она с чопорным достоинством и, хотя останавливалась у каждой модной лавки и везде, где было на что поглазеть, казалось, спешила. Впрочем, ее скромный вид, сдержанная поступь, немного жеманная повадка — все заставляло меня рассудить, что здесь уже свил себе гнездо порок.

Я пошел за нею. Она то двигалась медленно, то ускоряла шаг, то оглядывалась на прохожих, то они оглядывались на нее. Она ничему не удивлялась, ничто ее не трогало. И так мы спустились по улице Сен-Жак. В конце улицы толпа осаждала двери дома, довольно бедного с виду, который именем закона подвергался целому нашествию, — весь дом внутри был набит спекулянтами. По обеим сторонам улицы выставлен обычный товар передвижной торговли — несколько новых зеркал, старые молитвенники, самые низменные предметы обихода, картины без рам и рамы без картин; какой-то бедняга был арестован за долги, продавали всю его обстановку, обстановку грошовую, но для него драгоценную, жалкую рухлядь, составлявшую все его имущество: жесткую кровать, которая была его брачным ложем, некрашеный стол, за которым он сочинял свои книги, старое кресло, в котором скончалась его мать, портрет, писанный им с жены до того, как эта обожаемая жена сбежала в Брюссель со своим соблазнителем, хорошие гравюры, приколотые булавками к стене, — все это находилось теперь в руках правосудия. Правосудие было представлено визгливым голосом, а также и другими голосами, гудящими, словно трутни, и набивавшими цену. Пошло с молотка все, вплоть до чижика в клетке; только собаку достойного человека никто не захотел получить и задаром, — его собака и его ребенок забились в угол. Правосудие ими пренебрегло! Потребовался всего какой-нибудь час, чтобы общипать этого несчастного по всей форме; никто не подумал о том, сколько горя, сколько одиночества ожидает его в тюрьме Сен-Пелажи[25], под замком, о пяти годах заключения, за которым последует жизнь без крыши над головой, без средств к существованию, об этой девочке… Никто, даже юная Анриетта! Я долго наблюдал за нею и не обнаружил на ее лице ничего, кроме любопытства, — ни мысли, ни жалости, ни следа сочувствия, ни души: она вышла из этого дома, отмеченного горем, словно после дарового представления, оправляя широкие рукава своего платья, и через двадцать шагов остановилась напротив полицейского участка, куда двое подручных пристава тащили нищего, не имевшего патента на сбор милостыни.

До сего рокового дня этот нищий был счастливейшим из смертных: он побирался всю жизнь, побирались его прадед, дед, отец, все родственники по материнской и отцовской линии. Сбор милостыни был неотъемлемым правом этой фамилии пэров панели. Наш нищий пятнадцати дней от роду уже просил милостыню, лежа у груди своей матери.

В двухлетнем возрасте протягивал ладонь прохожим, спокойно усевшись на ступенях Нового моста между клеткой с собаками и продавщицей республиканских декретов; юношей обнаружил такой талант казаться уродливым, что смог уклониться от военной славы Империи, — тогда он клянчил милостыню во имя утерянной королевской власти и злосчастий нашего родовитого дворянства. Когда королевская власть была нам возвращена, он превратился в солдата, побывавшего под Аустерлицем и Арколе, он тянул руку во имя французской славы и удара судьбы при Ватерлоо; так что никогда не иссякала к нему жалость публики. Современная история была для него неисчерпаемым источником щедрой благотворительности и почтительного подаяния.

А завершив свой побор, он располагался на каком-нибудь перекрестке, насмехаясь в душе над торопливостью стольких прохожих, гнавшихся до потери дыхания за неведомым счастьем, кое сам он обретал так легко, не сходя с места. Он гордился своею жизнью не меньше, нежели ученый мудрец XV столетия; и, верно, он был истинным мудрецом, угадавшим доступное ему счастье, притом он на свой лад всеми средствами служил государству, обогащая отечество путем пополнения косвенного налога, ибо по утрам он охотно предавался приятным и обильным возлияниям, весьма угодным управе по взиманию городских пошлин. В полдень, если солнце сияло, а воздух бывал чист и свеж, он любил, зажав в зубах черную трубочку, одурманивать себя табаком и плести в воздухе веселый узор из колеблющихся струек дыма, столь выгодного для налогового управления; а поскольку его трапеза состояла обыкновенно из одной лишь солонины, он с полным правом утверждал, что является самым полезным гражданином Франции, раз больше всех употребляет вина, табаку и соли — трех продуктов, наиболее доходных для представительного правительства. Что было не таким уж глупым утверждением.

Вот почему он был донельзя поражен, когда ему объявили, что отныне его будут содержать под кровлей, кормить, обогревать и обстирывать без необходимости просить при этом милостыню.

Мы видели, как он проследовал в арестный дом; лицо его было еще ясно, весь вид выражал спокойствие и благородную грусть, и, поскольку в конечном счете для него стоял вопрос о свободе, я его пожалел. Анриетта равнодушно отвела взгляд и продолжила свой путь; я последовал за ней, и мы вместе пришли к моргу.

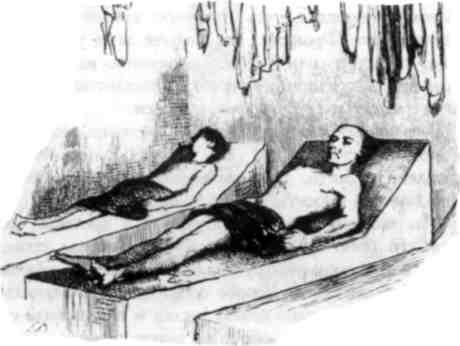

Морг — это маленькое четырехугольное строение, стоящее, будто на часах, напротив больницы; сводчатая крыша одета водорослями и вечнозелеными растениями, что создает приятное впечатление. Морг замечаешь еще издалека; у его подножия катятся черные воды, замутненные нечистотами. Сюда входят запросто живой и мертвый в любой час дня или ночи; низкая дверь всегда отперта, стены сочатся сыростью; посреди пустой залы, на четырех-пяти больших черных плитах, составляющих единственную меблировку этой пещеры, покоится столько же трупов; иногда, в пору сильной жары, как и во всех мелодрамах, — по два трупа на каждой плите.

В тот день их было всего лишь три: первый был старик каменщик, который размозжил себе голову, упав с высоты четвертого этажа как раз в тот момент, когда, завершив рабочий день, собирался сходить за скудною платой. Ясно было, что после долгих лет труда несчастному не под силу сделалось его тяжкое ремесло; окрестные кумушки — а тут было излюбленное место их встреч, болтовни и развлечений — рассказывали, что ни один из выращенных стариком троих детей не пожелал его опознать, опасаясь расходов на похороны. Рядом с бедным рабочим — маленький мальчик, раздавленный каретою графини с улицы Эльдер, лежал полуприкрытый черным кожаным полотнищем, прятавшим его огромную рану, — казалось, ребенок спит, позабыв о школьных уроках и розге учителя; над его головою висели его фуражка, зеленая тетрадка, вышитая блуза, измазанная грязью и кровью, и корзиночка с завтраком; на среднем камне, между стариком и ребенком, раскинулось тело красивого юноши, уже подернутое лиловатой синевою смерти. Анриетта остановилась перед этим зловещим камнем и произнесла вполголоса:

— И вправду, это он!

Действительно, несчастный безумец — поверите ли? — убил себя из-за этой женщины. Он был первой игрушкой в ее руках, и она ее сломала, как ребенок, которому каждое утро дарят новую игрушку вместо сломанной накануне. Так бывает в жизни каждой женщины, и нередко безжалостнее всего злоупотребляет чувством несчастного та, кого он больше всех любит. С бедным самоубийцей именно так и произошло. Он встретил эту женщину, полюбил ее, как водится, с первого взгляда. Ради нее забыл он свой готический замок, свое обширное графство в Англии, свое будущее в палате лордов, свое имя, которое в Америке произносили не иначе, как склонив голову! Он, как и я, видел ее скачущей на Шарло! Видел во всей ее девственной красе и верил, что под столь чистыми формами найдет душу! Душа испарилась, а он — он мертв! Она не произнесла иных слов, кроме «Это он!», и, удостоверившись, что наконец избавилась от этой великой любви, от этой безграничной преданности, казалось, облегченно вздохнула. Он не мог больше любить ее, слава Богу! И она направилась к выходу из морга; но тут на пороге возникли еще двое молодых людей: у одного был озабоченный вид слуги из хорошего дома — то был не более и не менее, как преждевременно созревший ученый; другого можно было принять за вельможу — то был лакей утопленника.

Он узнал своего хозяина с первого взгляда — у них была если не общая мать, то общая кормилица, общие детство и юность, они думали, что ни на день не переживут друг друга, они были почти что братья; слуга не захотел бы стать хозяином, так любил он названого брата! Лакей уселся в ногах покойного и погрузился в молчаливую скорбь, тогда как тупоумная толпа, та гнусная толпа, что составляла некоторое время французскую нацию[26], казалось, ничего не понимала в этом немом горе.

Был как раз день рождения смотрителя морга, его семья и приятели собрались за столом; в его честь пели куплеты, сочиненные нарочно по этому случаю, он был так же пьян, как и все прочие, однако время от времени приподнимал красную занавеску, отделявшую его трапезную от залы, дабы убедиться, что никто не украл его покойников.

Тем временем первый из вошедших приблизился к англичанину.

— Хотите вы увидеть своего хозяина снова на ногах? — спросил он.

— Моего хозяина! Снова увидеть моего хозяина! — вскричал несчастный.

— Да, вашего хозяина собственной персоной, с приветливо поднятою рукою, с улыбкой на устах, хотите?

Англичанин испуганно уставился на него с таким беспокойно-недоверчивым и несчастным видом, что сам сделался похож на мертвеца.

— Нынче вечером, — продолжал незнакомец, — доставьте мне этот труп, и я сдержу слово.

Англичанин, весь дрожа, взял протянутую ему бумажку с адресом и, словно покоренный такой уверенностью и столь торжественным обещанием, отвечал:

— Я приду.

Незнакомец, Анриетта и я, будто сговорившись, вместе вышли из морга.

Едва очутившись за дверью, я приблизился к чудотворцу; я забыл об Анриетте, я был целиком поглощен этим покойником, которого он собирался вечером оживить.

— Сударь, — настойчиво обратился я к нему, — осмелюсь ли просить у вас дозволения присутствовать нынче вечером при обещанном вами воскрешении?

— Охотно дозволяю, сударь, — отвечал он и, думая, что Анриетта пришла со мною, обернулся к ней, чтобы пригласить и ее тоже. Но один Бог знает, в каких выражениях было сделано это приглашение! У меня же волосы на голове зашевелились при одной мысли о том, что мне предстоит увидеть. «Держись! — сказал я себе. — Теперь уж ты собираешься заигрывать с мертвецами! Вот это, и правда, решительный шаг в царство ужаса!»

МЕДИЦИНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

Я призвал на помощь все свое мужество. Солнце угрожающе быстро ушло за горизонт; мне было холодно, страшно, стыдно, я так волновался, будто готовился совершить преступление. У меня есть теория относительно преступлений, которая могла бы послужить материалом для толстой книги. Я полагаю, что, если бы все люди проживали в больших, просторных комнатах, они проявляли бы меньше склонности к преступлению, больше прислушивались бы к голосу совести. Но в наши дни мы стараемся все сжать и уменьшить. Человек погребает себя в пространстве шесть футов на шесть, да и это ничтожное пространство сокращает, загромождая его картинами, пыльными книгами, статуями под античность; он задыхается под грузом роскоши и произведений искусства, дабы при каждом повороте шеи находить для себя новое развлечение. Как же может прорвать такую осаду добродетельная либо страшная мысль? Вы скажете, что имеются большие гостиные, куда с трудом проникает дневной свет, где стены обиты панелями из черного дерева! Там все становится торжественным, там эхо благоговейно вторит каждому биению сердца; там вы ощущаете свое одиночество и беспомощность — беспомощность существа, неспособного заполнить собою свое жилище; там говорит своим языком и поучает вас даже сама тишина. Я понимал, на что иду, но ведь я был ярым приверженцем ужасного, — как же отказаться от этого последнего причащения к нему? Знать греческий язык — и не прочесть «Илиаду»! Невозможно! Пробило девять, я вышел из дому.

Моя лошадь мчалась галопом, путь показался мне долгим; остановившись у нужной двери, я почувствовал, что он был слишком коротким. Дом выглядел вполне пристойно, я поднялся по лестнице. В ярко освещенной гостиной я обнаружил группу весело настроенных молодых людей; хозяин дома встретил меня довольно приветливо. Но, о Небо! Полулежащая на диване женщина, не Анриетта ли это? Она здесь! Казалось, она главенствовала здесь уже целую неделю!

Шла оживленная веселая беседа, говорили — и хорошо! — обо всем понемножку, можно было подумать, что я попал на вечеринку, что ожидают г-жу Даморо или крошку Литц; но вдруг на лестнице послышались глухие шаги, громкий шум за дверью, обе ее створки распахнулись — то был молодой человек из морга; он нес на плечах тело своего хозяина; оглядевшись, куда бы положить мертвеца, он нахмурился и сбросил свою ужасную ношу на диван, где лежала мадемуазель Анриетта, так что голова утопленника оказалась рядом с головою девушки, из-за которой умер несчастный!

Тем временем приготовили стол — он был завален газетами, гравюрами, нотами современной музыки, потребовалось некоторое время, чтобы все это убрать. Англичанин повернулся лицом к дивану, сверля взглядом неблагодарную девушку.

Когда все было готово, труп положили на стол, приставили отвалившуюся ногу, и умелец приступил к операции…

. . . . . . . . . . . . . . . .

Труп поднялся, челюсть у него лязгнула, оторванная нога тяжело рухнула на паркет, и на глухой удар фортепиано отозвалось жалобным звуком; все было кончено!

Молодой англичанин был вне себя. Заметив эту хрупкую и ужасную видимость жизни, он было радостно вскрикнул; но, увы! прах человеческий ожил менее чем на секунду. Англичанин бросился к потревоженному мертвецу, взял его за руку — рука была холодная. Тогда он стал протирать себе глаза, словно мучимый дурным сном, и хотел бежать. Я поспешил за ним, поддерживая его на ходу. Мы были уже в дверях, как вдруг он обернулся и с угрозой сказал хозяину дома:

— Сударь, завтра в восемь часов я вернусь, но до тех пор удалите от мертвеца эту женщину жалости и уважения к нему ради!

Я увлек его прочь от гибельного этого места. На лестнице мы чуть не сбили с ног лакея, который нес гостям пылающую чашу пунша.

СБОРЩИЦА ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Я сказал себе, что слишком поспешно вступил в царство ужаса. Не так, конечно, действовали древние мастера изображать страдание; с меня должно бы хватить «Эдипа на горе Киферон», «Гекубы», «Андромахи», «Дидоны», смерти Гектора и старого Приама на коленях перед Ахиллом; к тому же не способно ли душевное страдание сильнее воздействовать на наши чувства и вызывать иной, более живой отклик, нежели страдания телесные? Наконец, в ожидании того дня, когда извлечение камня из мочевого пузыря послужит основою драмы или эпической поэмы, я решил оставаться немного более похожим на прочих людей.

Но увы! Вопреки всем моим усилиям я в скором времени вернулся к излюбленному своему предмету изучения — правде в царстве ужаса, ужаса в области жизненной правды. Поистине, мы живем в слишком эгоистическом обществе, нас не могут тронуть злосчастия ближних; сочувствие воображаемым бедам кажется нам возмутительным излишеством, довольствоваться ныне страстями древней поэтической вселенной — значит вычеркнуть себя из списка живых в мире, который устал искать душевных волнений у героев истории и не нашел ничего лучшего, как развлекаться одними лишь каторжниками и палачами. Тут я снова возвращался к первоначальным своим расчетам.

«Правда, наблюдая эти жгучие страдания, я разучусь плакать», — говорил я себе, стеная. Горделивый безумец! Не плакать! Хороша победа! Разыгрывать стоицизм — хранить в сердце капли влаги, разбивающие его! Такому молодому отказаться от блаженства слез, да еще и кичиться этим как неким подвигом! Вот к какому жалкому шарлатанству подтолкнула меня новая поэзия! Я был как человек, умирающий от жажды, который держит в руках бутыль животворной воды, но не может глотнуть ни капли из этой бутыли, потому что она чересчур полна и слишком плотно прижата к его устам!

А кроме того, я желал узнать любой ценою, пусть даже ценою своего проклятия на этой земле, что сталось с героиней моей истории; я хотел найти смысл этой печальной загадки, словно был уверен, что в ней кроется какой-то смысл.

Бедная, она разделила судьбу многих падших женщин, то взлетающих на верхи общества, то низвергающихся вниз; нынче в шелках, завтра в грязи, то роскошь, то нищета, и так до того часа, когда красота уйдет и придется впасть в нищету бездонную. Анриетта старалась каждодневно извлекать новую выгоду из своего обаяния и юности, так что скоро сделалась своего рода светскою дамой, то есть почти уважаемой женщиной, ибо в сфере порока бывает положение едва ли не столь же почетное, как и в сфере добродетели: на определенной высоте порок уже не презираем, самое большее, если он становится темой для скандалов, — презрение остается, скандал забывается. Войдя в высокие круги под покровительством любовника с громким именем, который сам оказался под покровительством и защитою своей любви, она сделалась дамой-благотворительницей, чтобы не быть просто любовницей дворянина, приставленного к королевской опочивальне. К амбре, которою надушен был ее туалет, она добавила капельку ладана, ее мирская красота преклонила колени на молитвенную скамеечку и от этого показалась еще более изящной. В те годы красота, даже и мирская, совсем как благородное происхождение, совсем как богатство, была титулом, обеспечивающим любезный прием в доме Господнем. Анриетта скоро стала неизменной посетительницей обычной и праздничной церковной службы и получила постоянное место на церковной скамье. Швейцарец склонял перед нею перья своей шляпы и звонко бряцал алебардою[27]. Она просила пожертвований такою маленькой ручкой, таким нежным голосом! Я словно вижу ее на всех блестящих празднествах, вижу, как она, держа в сверкающей бриллиантами руке лиловую бархатную сумку, улыбкой призывая тщеславную благотворительность мужчин и поклоном мелочную благотворительность женщин, проходит по зале. Однажды утром она явилась за подаянием ко мне домой; я был один!

Только что пробило два часа пополудни; жаркое солнце опаляло мою улицу, ставни на окнах были затворены, на моем столе стоял прекрасный букет роз, комната, чистая и прохладная, освещалась лишь нескромным солнечным лучом, голубым и белым, как мои занавески, — преодолев все препятствия, он падал прямо на дивную головку мадонны, точно вышедшую из-под кисти Рафаэля. Итак, она вошла, юная красавица, ставшая такой блестящей, вошла одна, пышно разодетая, всколыхнула благоуханный воздух моей гостиной, и на ее взволнованном лице я увидел весенний отблеск былого румянца. Я был с нею вежлив, предупредителен, даже нежен. Она, когда-то не обратившая на меня внимания, как на человека толпы, нынче явилась ко мне в столь неподобающий час, наряженная будто для вечера; наконец-то она была здесь, наконец-то взглянула на меня и обратилась ко мне с несколькими словами — здесь, у меня дома, чтобы вымолить у меня пожертвование! Я мигом позабыл всю ее теперешнюю жизнь, я помнил лишь то дитя и резвого Шарло.

— Наконец-то вы навестили меня, юная моя Анриетта, — сказал я, усаживая ее как старую знакомую или как человек, знающий с кем имеет дело и потому обходящийся без церемоний.

— Анриетта, милая Анриетта! — воскликнула она почти с негодованием. — Вам, сударь, значит, известно мое имя?

— А Шарло, Анриетта, знаете ли вы, что сталось с Шарло?

— Шарло? — Она глядела на меня со вниманием слишком безмятежным, чтобы быть разыгранным, то ли силясь вспомнить, знавала ли меня прежде, то ли притворяясь, что не помнит Шарло. Такое полное забвение резнуло меня по сердцу.

— Да, бедный Шарло, — продолжал я, все более волнуясь, — грациозный Шарло, которого вы так любили, так пылко целовали, Шарло, резвый Шарло, на котором вы так лихо скакали по Ванвской долине, своевольный Шарло, из-за которого вы однажды потеряли соломенную шляпу, работяга Шарло, который тащил навоз на поле вашего батюшки, Шарло, которого я потом видел… Увы, если бы вы знали, Анриетта, где я потом встретил Шарло!

Она вытащила из узорного мешочка сафьяновую записную книжечку с золотыми уголками и, не ответив, произнесла:

— Я собираю пожертвования для подкидышей, сколько вы дадите?

— Нисколько, сударыня.

— Прошу вас, подайте им из любви ко мне; в прошлый раз я набрала на триста франков больше, чем госпожа ***, я буду в отчаянии, если нынче она обойдет меня.

— Знаете ли вы, что такое подкидыш?! — резко вскричал я.

— Нет еще, — отвечала она.

— Так узнайте же, сударыня, и тогда, идя из родильного приюта, без гроша за душою, увядшая, постаревшая, дрожащая и больная, покрытая позором и грязью, возвращайтесь сюда, окликните моего лакея, назовите имя Шарло, и я подам милостыню вашему дитяти.

Она медленно поднялась, не забыв тщательно оправить свое шелковое платье, с сожалением посмотрела на свой кошелек, бросила удовлетворенный взгляд в мое зеркало, другой на меня самого; она всем своим видом силилась выразить презрение, но в ней не было даже гнева: гнев — последняя из добродетелей, требующих участия сердца.

Когда она ушла, я пожалел, что так принял ее при первом же посещении, так твердо отказал в первой ее просьбе! Иметь случай дотронуться до ее руки, вкладывая в нее золотой, и так грубо оттолкнуть эту умоляющую руку! Но нет, правильно я поступил, что был жесток, — как ни хороша эта женщина, она не стоит подаяния. В ее просьбе слишком много кокетства, в ее благотворительности слишком много суетности; и к тому же — ни слова о Шарло! Ни единого воспоминания о Шарло, моем друге Шарло, наивном Пегасе моей поэтической юности! Холодная и тщеславная — и, однако, такая молодая, такая прелестная! «Я узна́ю, что с тобою станется, — говорил я себе, — я буду следовать за тобою как тень, не отступлю от тебя всю твою жизнь, а она наверняка будет короткой. Несчастная девушка, уже презренная, раз ты так скоро разбогатела! Это твое довольство не может длиться вечно, каприз какого-то мужчины сделал тебя богатой, другой каприз низринет тебя в ничтожество!» И я перебрал в уме истории большинства молодых девушек, коих судьба бросила при рождении в низкую общественную среду, дабы они послужили игрушками немногих богачей, а те обращаются с ними, как с дорогими лошадьми, и столь же легко от них избавляются.

Женщина — самое злосчастное существо из созданных по подобию Божию. Детство ее, наполненное ребяческими занятиями, протекает скучно; ранняя юность — и обещание и угроза; ее двадцатый год — это ложь; обманутая фатом, она разоряет глупца; зрелый возраст — это позор, старость — ад. Она переходит из рук в руки, оставляя каждому новому хозяину лоскутки своего «я», — свою невинность, молодость, красоту, наконец, последний зуб. Хорошо еще, если после всех несчастий бедняжка сможет найти убежище на краю панели, на больничном одре или за кулисами мелодрамы. Видывал я и таких женщин, которые, чтоб не умереть с голоду, позволяли дробить камни у себя на животе, а ведь были когда-то хорошенькими! Иные выходили замуж за доносчиков. Я знал одну, которая согласилась сделаться законной супругою цензора, низкого и подлого цензора, у коего указательный и большой пальцы правой руки были еще красны от ножниц! Так скажите на милость, стоит ли быть красивою? А между тем красота — это столь редкий дар! В одном этом слове заключено столько счастья и любви, столько покорности и почитания!.. И все же горе, горе этой дивной земной оболочке, если она не скрывает за собою сердце и душу!

ДОБРОДЕТЕЛЬ

И вот я сделался мрачнее, чем когда-либо; я тревожился за себя, не зная, не влюбился ли я в эту женщину всерьез, невзирая на все мое к ней презрение. Чтобы хоть немного отвлечься, немного забыть свои тревоги, я оставил свои поэтические философствования, намереваясь вернуться к ним позже, когда я буду поспокойнее, и на какой-то миг погрузился во мрак метафизики. По своему обыкновению, я начал изучать ее особо от всех иных наук, изучать эту овеществленную абстракцию, ее жаргон, размеренный и звучный, но никому не внятный и не дающий результатов. Я искал первопричину добродетелей и пороков, долго размышлял над тем, что́ есть счастье и удовольствие, — лучше не стал бы действовать и человек, вырвавшийся из Шарантона. «Где ты, счастье?» — вопрошал я себя, и я начал приглядываться к прохожим: каждый гнался за тем, что ему казалось счастьем, и все делали это по-разному, но цель у всех была одна. «Остановимся же и поглядим, куда это нас заведет», — сказал я себе.

Я уселся под деревом, этим солнечным зонтом проезжих дорог, пыльным и опаленным, но меня вывел из задумчивости подошедший путник, в коем, по монотонной его просьбе еще более, чем по суме и суковатой палке, я признал бродягу, этого современного странствующего рыцаря, который бывает покорным и льстивым лишь до наступления темноты. Поскольку дело происходило среди бела дня, он приблизился ко мне учтиво и попросил поделиться с ним частью моей тени, после чего, не дожидаясь ответа, бесцеремонно уселся со мною рядом, вытащил из котомки хлеб и флягу с вином и принялся поспешно ее опустошать, время от времени испуская глубокие вздохи, будто затем, чтобы не утратить привычку к ним. Я сообразил, что для изысканий, коими я был в данный момент занят, этот человек может оказаться весьма ценным подспорьем, и обратился к нему с заинтересованным видом.

— Брат, — вопросил я, — знаете ли вы, что такое счастье?

Он уставился на меня в удивлении и, прежде чем ответить, сделал глоток из фляги.

— Счастье, — произнес он наконец. — О каком счастии вы толкуете?

Подобного вопроса я не ожидал, он смутил меня, и, чтобы уклониться от разъяснений, я возразил:

— Значит, вам известны различные виды счастья?