Книга: Особый отряд 731

Особый отряд 731

В 1956 году в Японии вышла книга «Особый отряд 731». Она представляет собой попытку очевидца, выступающего под псевдонимом X. Акияма, рассказать об одной специальной части Квантунской армии — бактериологическом отряде, который тайно вел в Маньчжурии усиленную подготовку к бактериологической войне в больших масштабах.

Книга состоит из трех частей и послесловия.

В первой части говорится о том, как автор попал в отряд и стал служить в нем. Во второй части дается описание массового культивирования смертоносных бактерий, опытов на людях, диверсионных вылазок с целью заражения населения и т. п. Наконец, в третьей части автор рассказывает о поспешной ликвидации Отряда 731 в связи с быстрым продвижением наступавших советских войск и о чудовищных злодеяниях этого отряда, которые можно поставить в один ряд с преступлениями, совершенными в Освенциме, Бухенвальде и Майданеке.

Преступная деятельность японского бактериологического отряда была вскрыта в 1949 году в Хабаровске на судебном процессе по делу двенадцати бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. Следствием было установлено, что, планируя и готовя агрессивную войну против СССР и против других государств, японские империалисты для достижения своих разбойничьих целей намеревались в широких масштабах использовать и частично использовали бактериологическое оружие. Факты грубого нарушения законов и обычаев войны бывшей японской императорской армией были также установлены Международным военным трибуналом в Токио в 1946 году.

Приводимые автором факты не только целиком и полностью подтверждают материалы следствия, но и значительно дополняют общую картину преступлений. Это отмечается и в послесловии японского издательства.

Таким образом, книга «Особый отряд 731» является еще одним и притом весьма убедительным доказательством преступлений против человечества, совершенных японской военщиной во главе с императором, по указу которого и был создан бактериологический отряд. Она служит обвинительным документом не только против тех, кто совершил преступления, но и против тех, кто в наши дни замышляет новые преступления против всего миролюбивого человечества.

Выпуская данную книгу на русском языке, издательство надеется, что она послужит делу скорейшего запрещения бактериологического оружия наряду с другими средствами массового поражения.

Должность с неизвестными обязанностями

Я попал в Маньчжурию в конце марта 1945 года по мобилизации учащихся. К этому времени Япония уже потеряла Манилу, остров Иводзиму, американская армия приближалась к Окинаве. Несмотря на это, я, тогда еще подросток, ученик четвертого класса средней школы, верил в конечную победу Японии. Несколько моих товарищей оставили школу и добровольно записались — кто в авиацию, кто в специальные офицерские училища. Я тоже твердо решил посвятить себя великому делу защиты родины и при первой возможности поступить в армию.

И вот однажды классный руководитель вызвал меня и спросил, не хочу ли я пойти в армию добровольцем.

Никаких подробностей он мне не сообщил, а только намекнул, что придется ехать в Маньчжурию, в Квантунскую армию. Это как раз совпадало с моей давней мечтой попасть на материк. Я находился под влиянием модных тогда военных рассказов и авантюрных романов о похождениях японцев на материке, но больше всего на меня действовали открытки, которые присылал служивший на СМЖД[1] брат. Виды на этих фотографиях были очень похожи на те прекрасные картины, какие я рисовал в своем воображении. Да и рассказы брата во время его приездов на побывку разжигали мое мальчишеское любопытство.

— Да, я хотел бы поехать туда, — ответил я. И учитель тотчас послал меня домой заручиться согласием родителей и велел к вечеру вернуться в школу с окончательным ответом.

Мой старший брат служил в армии, и от него давно не было вестей, поэтому родители, естественно, не хотели отпускать меня. Правда, отец протестовал не так уж сильно.

— Видно, уж ничего не поделаешь, коль ты решил ехать… — сказал он, но мать пыталась уговорить меня остаться.

— Все равно тебя скоро призовут, так зачем же очертя голову лезть в добровольцы?

Однако я твердо решил ехать, и все увещевания матери, которую беспокоила моя судьба, не могли изменить моего решения.

— Раз все равно придется ехать, так не лучше ли сделать это раньше? Так можно быстрее продвинуться по службе, — сказал я родителям.

Настояв на своем, я поспешил обратно в школу и сообщил учителю, что родители согласны. Учитель провел меня в приемную, где нас ждал вербовщик из армии, объезжавший средние школы ближних префектур.

Вербовщика звали Накано. Он являлся младшим армейским чиновником («ханнинкан»)[2] и носил нагрудный знак — белую звезду на темно-зеленом фоне и погоны с одним золотым просветом. Я с большой завистью смотрел на него, стараясь представить себе, как сам буду выглядеть в такой же великолепной форме.

— Учитель рассказал мне о твоих успехах в учебе, — ласково обратился ко мне Накано. — Такие молодые люди нам нужны. Мобилизация учащихся, которую мы проводим, равносильна призыву на военную службу, и ты должен гордиться этим…

Накано расспросил меня о состоянии здоровья, о семье, но о том, что мне хотелось знать больше всего, — о моих будущих обязанностях, — не сказал ничего определенного. Он вручил мне триста пятьдесят иен на подготовку к отъезду и предупредил:

— Жди повестки и будь готов отправиться в любой момент.

В то время триста пятьдесят иен были большими деньгами, и такая крупная сумма невольно вызывала какую-то тревогу даже в моей детской душе. Мне было известно, например, что старший сын наших соседей, который, окончив среднюю школу, поступил на службу в сельскую управу, получает всего тридцать пять иен в месяц, а месячное жалованье директора начальной школы было что-то около ста иен. «Что бы это значило? Интересно, что же мне придется делать?» — спрашивал я самого себя.

— Ну, Хиротян, у тебя будут, наверное, очень серьезные обязанности… Мы тебя хорошо соберем в дорогу! — cказали мне дома.

— Правда, сейчас ничего не купишь ни за какие деньги, — жаловалась соседям мать. Казалось, она была даже расстроена тем, что мне выдали столько денег. Может быть, ее страшила мысль, что эти деньги зачтут потом как компенсацию, которую получают родные погибшего. В самом деле, о каких расходах на так называемое «снаряжение в дорогу» могла идти речь, когда за деньги нельзя было достать не только одежду или обувь, но даже сладостей.

Об отъезде меня известили открыткой через четыре дня. Отец, обычно не баловавший нас своим вниманием, на этот раз заявил:

— Я пойду проводить тебя!

В пальто с бамбуковыми пуговицами, одетом поверх ученической формы из грубой материи темно-зеленого цвета, по рисунку напоминавшему москитную сетку, в ботинках старшего брата я покинул родной дом. Стоя у ворот, мать долго провожала меня взглядом. Вместе с отцом я пришел, как было указано в открытке, в городскую гостиницу.

Там уже было трое подростков. Один из них, Кусуно, оказался моим земляком, двое других были родом из соседней префектуры. В сопровождении родных, кроме меня, пришел только один Кусуно, тихий на вид мальчик.

Испытывая одинаковое чувство горечи расставания с детьми, мой отец и мать Кусуно разговорились.

— Мой мальчик еще ни разу никуда не уезжал, и меня очень тревожит, как ему там придется… Вы уж, пожалуйста, не обижайте его, очень прошу вас всех… — сказала мать Кусуно, простая на вид женщина, и даже поклонилась нам.

— Ничего, мой сынок тоже еще нигде не бывал… Они сразу подружатся. Ведь они солдаты-одногодки… — успокоил ее отец.

Он с гордостью произнес слова «солдаты-одногодки» и засмеялся. Мать Кусуно начала рассказывать ему про свою жизнь.

— Мой муж умер давно, и мне с трудом удалось отдать своего младшего в среднюю школу… Но я решила, что нельзя оставаться в стороне в такое время… да и учитель очень советовал.

Волосы ее уже тронула седина, и мы все трое с любопытством смотрели на эту пожилую женщину, прислушиваясь к ее словам. Кусуно, по-видимому, заметил это и сконфузился.

— Будет тебе, мама! — стыдливо проговорил он и умоляюще посмотрел на нее.

Вскоре мы остались одни. Накано заговорил с нами уже не так, как в первый раз. В его голосе звучали совсем другие нотки.

— С сегодняшнего дня вы находитесь на службе в армии. Вы должны проникнуться новым духом и быть стойкими и мужественными.

Из гостиницы мы отправились в Ионэхара. Там на платформе нас поджидали еще восемь подростков из разных префектур вместе со своим вербовщиком Такаяма.

Как раз в это время начался воздушный налет, и мы уже стали сомневаться, удастся ли нам выехать. Но скоро это опасение отпало. Мы были зачислены в армию по особому приказу, поэтому нас посадили в первый же эшелон вместе с курсантами. Прибыв в Симоносэки, мы присоединились к юношам из районов Кюсю, Сикоку, Тюгоку, Канто и Кансай в ожидании рейсового парохода в Корею.

В Корейском проливе на море и в воздухе господствовал противник, и целых два дня прошли в напрасном ожидании парохода. Тогда Накано и другой вербовщик — Оцуно — наняли рыболовное суденышко, на котором мы (нас было человек тридцать) глубокой ночью переправились в Хаката.

Настроение у всех стало падать. Мы начинали сознавать, что нас окружает какая-то тайна, и потому избегали даже дружеских бесед. Хотя теперь нас и связывала одна судьба, настоящей близости между нами не возникало.

На севере Кюсю как раз в это время цвели вишни. Но нам, с большим беспокойством ожидавшим судна, было не до них.

Наконец утром 31 марта на горизонте появились два белых парохода. В Хакате не было причала, и мы небольшими группами добирались до судов на шлюпках и взбирались на палубу по штормтрапу.

Однако мы не сразу вышли в море и снова чего-то ждали. Все с непривычки чувствовали себя в новой обстановке очень стесненно.

Нам не разрешалось ни открывать иллюминаторы, ни выходить на палубу. Так мы просидели взаперти до утра следующего дня. Мы изнывали от скуки и беспокойства, а к тому же давал себя знать и голод. Каждый из нас получал только по маленькой чашечке риса да вареную в сое соленую морскую капусту. Мы так были голодны, что нам хотелось есть даже во сне. У меня в мешке оставались рисовые лепешки, которые туда украдкой положила мать, но я, конечно, не мог съесть их один, а поделился с теми, кто оказался рядом, и прежде всего с Кусуно.

— Дай и мне одну! Ужасно хочется есть, — раздался голос за моей спиной. Это попросил Хаясида, который наблюдал за нами, стоя в стороне. В его тоне не было и намека на унижение. Мне понравился его открытый характер.

Вечером, когда я направился в умывальную, он пошел следом за мной и по дороге сказал:

— Твоя лепешка очень вкусная.

Потом он застенчиво спросил:

— А ты любишь сладкое?

— Ага, очень, — ответил я, задержавшись на минуту в дверях.

— Ну вот, как стемнеет… — загадочно проговорил Хаясида и отошел.

Вечером, когда я уже засыпал, Хаясида тихонько подошел ко мне и молча сунул мне в рот кусочек виноградного сахару. Он засмеялся, когда я вздрогнул от неожиданности, и от его открытой улыбки у меня на душе потеплело. С этого времени мы подружились.

Двое суток пароходы стояли на якоре и лишь на третий день около десяти часов утра отправились в рейс. Суда шли быстро, видимо опасаясь нападения неприятельских подводных лодок, и через каких-нибудь пять часов мы прибыли в Фузан[3].

В Фузане нас посадили в скорый поезд, идущий в Синьцзин[4]; конечная цель нашего путешествия все еще оставалась неизвестной. Проехав весь Корейский полуостров, мы оказались в Синьцзине. Днем нас водили в штаб Квантунской армии, Синьцзинский храм и парк Кодама, а ночью посадили в поезд, уходивший в Харбин.

Умытый свежей утренней росой Харбин показался мне сказочным городом. Над красными черепичными крышами поднимались окутанные легкой молочно-белой пеленой высокие кроны деревьев, откуда-то доносилась тихая музыка. Слышалось щебетание птиц.

Выйдя из вокзала, наша группа направилась в город. Вскоре мы остановились на углу Гиринской улицы. Перед нами было каменное двухэтажное здание с крышей в японском стиле и с какими-то узенькими входными дверями.

— Это, наверное, здесь? — зашептались мои соседи. Невыспавшиеся и усталые, мы все обрадовались: наконец-то прибыли к месту назначения!

Нас провели во внутренний двор здания. Армейский чиновник с золотым просветом и одной звездочкой на погонах поздравил всех с прибытием и сказал:

— Пока приедет машина, я вас сведу поесть!

Мы невольно переглянулись. У всех мелькнула одна и та же мысль: как, еще не здесь? Оказалось, что это был только пункт связи с нашей частью. В подвальчике, хозяином которого был русский, мы вволю поели карэ-райса[5]. Впервые с тех пор, как мы покинули родной дом, нас накормили досыта.

Хаясида, у которого старший брат служил в армии по найму, знал все ранги и права вольнонаемных армейских служащих. Он разъяснил нам, что человек, проводивший нас в столовую, относился к категории младших чиновников и имел чин, соответствовавший чину фельдфебеля.

Когда мы вернулись во двор, нам выдали шинели, сапоги, пистолеты и сабли.

— Ну вот, теперь вы стали служащими Маньчжурского отряда 731, — подбодрил нас начальник пункта связи.

На севере Маньчжурии весной холодно, и мы успели изрядно продрогнуть. Поэтому мы тут же переоделись в шинели, натянули теплые сапоги, и на наших посиневших от холода лицах вновь заиграл румянец. Разглядывая свое отражение в стеклянных дверях, молодые солдаты, между которыми начала завязываться дружба, весело хлопали друг друга по плечу.

Крытый брезентом военный грузовик пришел за нами лишь во втором часу пополудни. Нас молча посадили в машину, и она тронулась. Мы даже не могли определить направление движения. Сквозь маленькие застекленные круглые оконца в брезенте я видел поля и мелькавшие то здесь, то там памятники павшим в боях.

Грузовик мчался со страшной скоростью по пустынной, безлюдной дороге. Примерно через час машина резко сбавила скорость и, сделав несколько крутых поворотов, остановилась.

— Ну вот, и приехали, — сказал сопровождавший нас Накано.

Я соскочил на землю, залитую лучами весеннего солнца, и, как человек, едва очнувшийся от сна, жмурясь от ослепительного солнечного света, пытался осмыслить развернувшуюся передо мной картину. Нет, это не было игрой воображения, вызванной ослепительным сиянием солнца. В самом центре однообразной плоской равнины стояли высокие современные здания, чего я никак не ожидал.

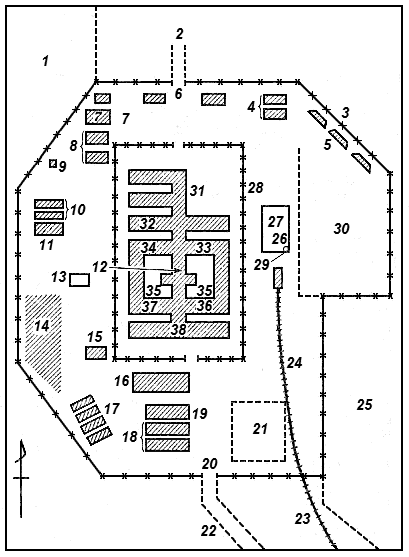

В центре над всеми другими строениями возвышалось огромное четырехугольное, облицованное белыми плитками здание. Таких больших зданий я не видел ни в Осака, ни в Синьцзине, ни в Харбине, через которые мы проезжали по пути сюда. Озаренное лучами солнца, оно казалось ослепительно белым и высоко вздымалось, заслоняя небо. Здание было обнесено кирпичной стеной, поверх которой в несколько рядов была натянута колючая проволока. Оглянувшись, я увидел, что несколько дальше, позади нас, возвышался высокий земляной вал с колючей проволокой, и понял, что весь этот городок изолирован от внешнего мира. Этот вал, как я потом узнал, тянулся на пять километров, а центральное здание по объему было в три раза больше здания Марубиру в Токио.

Мы стояли на плацу перед казармами и учебными корпусами.

— Сейчас с вами будет говорить господин начальник учебного отдела. Становись! — скомандовал встретивший нас вольнонаемный Комия. Поручив нас другому вольнонаемному — Осуми, он побежал встречать начальника учебного отдела.

Судя по свирепому лицу Комия, это был злой и чванливый человек. Нам стало неприятно, что нами командует человек, который является всего лишь младшим военным чиновником, не говоря уж о Накано, перед которым мы также должны были держать себя соответственно его чину.

Место каждого в строю пока еще не было точно определено, поэтому после построения я, Хаясида и Кусуно оказались рядом.

— До чего страшно, — со вздохом тихо прошептал кто-то.

Внимание всех было приковано к громадным, внушительным зданиям, за которыми ничего нельзя было увидеть.

Мы еще не знали, где находимся, но чувствовали, что попали в часть особого назначения.

К востоку от здания, находившегося в центре, возвышалась огромная труба. Из нее клубами валил черный дым. Вдали за трубой виднелся аэродром. К западу от здания выстроились в ряд какие-то белые дома, похожие на больничные корпуса, склады и жилые постройки европейского типа.

Улыбаясь, Накано самодовольно произнес:

— Говорят, что труба вот той котельной по величине вторая в Маньчжурии. Ну как? Наверное, вы в первый раз в жизни видите такую большую трубу?

Но мы были не столько изумлены, сколько обеспокоены.

Как и все, я был подавлен видом проволочных заграждений и охвачен смутным чувством какого-то страха.

От беспечного настроения, с которым я ехал в Маньчжурию, не осталось и следа, и я впервые серьезно задумался о том, что меня ожидает здесь.

* * *

Начальником учебного отдела был подполковник медицинской службы Ниси. Когда он поднялся на возвышение, я по простоте душевной решил, что сейчас мы услышим о нашей службе, но Ниси произнес только обычное приветствие, поздравил нас с благополучным прибытием и, пожелав здоровья, призвал отдать все свои силы предстоящей службе.

Вечером за ужином нас накормили до отвала свининой, сладким пирогом и другими вкусными блюдами, о которых мы в Японии могли только мечтать. Так же сытно и вкусно кормили нас и потом.

На следующий день нас и еще человек сто, прибывших сюда в разное время, собрали вместе и разбили на учебные группы. Почти все мы были ровесниками, с той лишь разницей, что одни из нас окончили четыре класса средней школы, другие — полную среднюю школу, а некоторые — только начальную. Я и Хаясида хотели попасть в одну группу и встали в строй рядом, но нас разъединили. Я попал в четвертую, а Хаясида — в третью, В каждой группе было семнадцать-восемнадцать человек. В нашей группе начальником был вольнонаемный Осуми из Симоносэки, и мы облегченно вздохнули. В группе Хаясида начальником оказался Комия, который вчера произвел на нас такое отталкивающее впечатление.

Казармы, где нам предстояло жить, представляли собой небольшие одноэтажные бараки; посредине каждого из них тянулся проход, по обе стороны которого на некотором расстоянии от пола возвышались сплошные нары; на них лежали зачехленные постельные принадлежности. Казармы обогревались печами, в окна были вставлены двойные рамы. Ниже окон вдоль стены находились небольшие индивидуальные полки для личных вещей.

Жизнь в отряде регламентировалась обычными для каждой воинской части правилами, но материально нас обеспечивали несравненно лучше, чем это было в любой другой части. В Японии нам приходилось есть все вплоть до травы и отрубей, а здесь утром и вечером нас обильно кормили отборной пищей и только в обед иногда подбавляли соевые бобы, да в особые дни, установленные приказом для всей армии, давали вареный гаолян. В остальные же дни в наш дневной рацион, кроме риса, ежедневно входила свинина во всех видах. В лавочке, находившейся в расположении части, мы свободно могли покупать сакэ[6] и различные сладости.

Мой месячный оклад был невероятно высок. Помимо основного оклада — около ста иен, я получал фронтовые и надбавку за службу на опасной территории. Всего набиралось около трехсот иен, которые я при всем желании не смог бы истратить, да и тратить их было некуда. Все деньги, кроме тридцати иен на карманные расходы, я каждый месяц вносил на военную сберегательную книжку. До ста иен в месяц разрешалось высылать родителям. Об этом я написал матери. Указывая свой обратный адрес, я перед словами «731-й Маньчжурский отряд, учебный отдел» написал «Маньчжоу-Го, провинция Биньцзян, уезд Пинфань». Мне сделали замечание, что «никогда нельзя указывать местонахождение части и писать о том, что здесь делается», и приказали переписать письмо.

Пришлось переписать открытку. Я знал, что ее прочтет цензура, и потому не стал писать о нашей части. Впрочем, и эта открытка, попади она начальнику группы, возможно, показалась бы ему неосторожной, хотя я всего в двух-трех строках сообщал лишь о том, что жив и здоров, и спрашивал, нужно ли высылать деньги. Писать о своих впечатлениях, о городах, через которые мы проезжали по пути сюда, о моих здешних товарищах, очевидно, тоже было нельзя.

От матери пришел ответ. Она писала, чтобы я не беспокоился, так как дома все благополучно, а свои сбережения отдал бы родине.

— Замечательная у тебя мать! И ты крепись, не поддавайся, — с этими словами начальник группы Осуми передал мне открытку от матери.

Это было спустя месяц после приезда на место. Я еще не знал, почему следует так строго хранить тайну нашего пребывания здесь, но вскоре все стало ясно, и меня все чаще и острее мучило раскаяние: зачем я приехал в это страшное место.

Тюрьма под покровом военной тайны

Вскоре начались занятия. До полудня у нас была военная подготовка, а затем лекции по различным предметам, но изучение их было поставлено необычно. Кроме общеобразовательных предметов, мы слушали лекции о различных инфекционных заболеваниях: тифе, дизентерии, холере, дифтерии, туберкулезе, сапе, чуме и многих других. Нашими преподавателями были военные и вольнонаемные врачи. Все они имели высокие чины и ученые степени докторов медицинских наук.

Многие из нас не имели ни малейшего представления о заразных болезнях и испытывали одно лишь отвращение к ним, поэтому на лекциях мы чувствовали себя несколько подавленно. Мы были очень удивлены, узнав, что в японской армии имеется такой особый медицинский отряд, как наш. Очень скоро мы начали понимать в общих чертах его характер и назначение. Но мы не имели ни малейшего представления о том, к какой работе нас готовят, и даже не думали критически разобраться в смысле нашего обучения. Было похоже, что нас, не искушенных в жизни подростков, родившихся и выросших в глухих деревнях, собрали здесь, вдали от людей, чтобы подготовить к секретной службе. Ходили слухи, что после двух-трехлетнего обучения здесь нас пошлют в медицинский институт в Харбине и по достижении призывного возраста оставят в отряде в качестве лаборантов. Нам было суждено всю жизнь провести в отряде. Несмотря на это, мы прилежно изучали все предметы, которые нам преподавали: ведь нужно было сдавать экзамены.

— Выбросьте из головы мысль о том, что когда-нибудь вы вернетесь домой.

Эти слова начальников не шли в сравнение с банальным выражением в армии, вроде: «Не думайте, что вам удастся живыми вернуться на родину». В них явно сквозила тревога за сохранение тайны.

Кроме нас — в общей сложности около ста человек, прибывших сюда недавно, — большая часть личного состава отряда жила со своими семьями в казенных квартирах в трехэтажных зданиях европейского типа в западной части лагеря. Примерно половину из них — около двух тысяч человек — составляли военные и вольнонаемные врачи и другие специалисты, которые знали только квартиру да рабочее место в лаборатории. В расположении отряда находились крупные научно-исследовательские лаборатории, которые, конечно, не нужны для обычной воинской части. Были там также электростанции, различные склады, питомники для подопытных животных, лавка, спортивная площадка, небольшой парк, лекционный зал с киноаппаратурой, огороды, аэродром и даже бассейн для плавания и храм. Снабжение отряда всем необходимым и связь осуществлялись через военно-медицинское училище, находившееся в небольшом городке Синьсуяолинь. От железнодорожной станции Пинфань в расположении отряда была проложена железнодорожная ветка, с Харбином отряд связывало шоссе специального назначения, принадлежавшее отряду.

Вероятно, немногие даже из тех, кто жил в Маньчжурии, знали, что всего в двадцати километрах к югу от Харбина и в восьми с небольшим километрах к западу от станции Пинфань находится особый отряд с таким разнообразным хозяйством.

Район расположения отряда был объявлен запретной зоной. Никто не мог останавливаться ближе чем в десяти километрах от лагеря без специального пропуска, который мог быть выдан только штабом Квантунской армии. Лишь случайные пассажиры, изредка проезжавшие через Пинфань, издалека любовались величественной панорамой, которая, словно мираж, проплывала в потоках нагретого солнцем воздуха. На восточной и западной окраинах городка, кроме приданной отряду санитарной авиации для перевозки больных, размещались еще авиаотряды для непосредственной охраны лагеря с воздуха. Всем другим самолетам полеты над территорией отряда были категорически запрещены. Любому нарушителю грозил суд военного трибунала. Ворота на территории городка, разумеется, строго охранялись. Особенно тщательно охранялись обнесенные кирпичной стеной лаборатории в самом центре городка. Туда не мог пройти никто, даже из личного состава отряда, кроме тех, кто работал в них. У единственного входа в эту святую святых отряда постоянно находилась охрана из двадцати военных жандармов во главе с поручиком или подпоручиком. Охрана была настолько бдительной, что, казалось, муравей вряд ли прополз бы через ворота незамеченным.

У ворот бросался в глаза щит размером около трех квадратных метров, на котором тушью по-японски и по-китайски было написано:

Объявление

1. Вход без разрешения командующего Квантунской армии запрещается всем без исключения. Нарушители предаются суду военного трибунала и подвергаются суровому наказанию. Никакие оправдания во внимание не принимаются.

2. Лица, работающие здесь, обязаны предъявлять пропуска.

Командующий Квантунской армией (подпись отсутствует).

Командир отряда (подпись отсутствует).

* * *

В строгости охраны я имел случай убедиться на собственном опыте. Это произошло через несколько дней после нашего прибытия в отряд. Выполняя поручение учебного отдела, я и сослуживец Морисима вместе с двумя вольнонаемными сели в грузовик и выехали из расположения лагеря. Только отъехали от городка, как вольнонаемные, о чем-то переговорив друг с другом, неожиданно остановили машину.

— Вы должны вернуться в отряд, — сказали они.

Так как впереди был Харбин, где можно было развлечься, мы немного расстроились. Но делать было нечего, и пришлось сойти с грузовика.

Возвращаясь в лагерь, мы перепутали ворота и подошли к другим, приняв их за те, через которые только что выехали. Мы сразу поняли свою ошибку по тому, как пристально с ног да головы оглядели нас солдаты, охранявшие ворота.

— Нас двое; вероятно, можно ограничиться общим строевым приветствием, — сказал я Морисима.

— Наверное, можно. Давай командуй, — ответил он.

Видя, что Морисима сам твердо не знает, как поступить, я подал команду: «Тверже шаг!» — и, печатая шаг, мы направились в ворота. Охрана стояла по обе стороны ворот, и я не мог определить, кого же из них следует приветствовать. К тому же никто из них не имел знаков различия, и установить, кто старший по званию, было невозможно. Раздумывать было некогда, и я, решив приветствовать более многочисленную группу, подал команду: «Равнение налево!»

Но тотчас же послышалась команда: «Стой!».

Я интуитивно почувствовал, что приветствовал не так, как положено, но не знал, что делать, и, похолодев от страха, встал по стойке смирно.

— Фамилия? Какой части?

Мы облегченно вздохнули и, достав свои удостоверения личности, ответили.

Тот, кто остановил нас, перелистывая наши удостоверения, спросил фамилии старших начальников, дату рождения и в заключение приказал раздеться до пояса.

Нам ничего не оставалось, как выполнить приказание. Волнуясь, мы стали раздеваться. Вероятно, такая тщательная проверка лиц, еще недостаточно известных охране, была здесь обычным явлением. В удостоверение личности обязательно вносились даже самые незначительные особые приметы. Поэтому попытка любого, кто, выкрав удостоверение, захотел бы проникнуть в расположение отряда, окончилась бы провалом. Нам, подросткам, казалось, что, с точки зрения здравого смысла, достаточно сличить фотографии. Но охрана меньше всего думала о здравом смысле.

Впрочем, бессмысленным это казалось только на первый взгляд, а на самом деле оправдывалось интересами обеспечения безопасности.

Тайна отряда! Мы еще не знали, в чем она заключается, но уже чувствовали необходимость строгого сохранения ее.

Не прошло и четырех недель с начала изучения основ бактериологии и других предметов, как нам устроили экзамен, чтобы определить способности каждого. На практическую работу в лаборатории, скрытые за крепкими кирпичными стенами, и в другие здания, где требовалось соблюдать строжайшую тайну, попали только те, кого после экзамена приписали к какому-нибудь отделу. Если уж нас привезли сюда, преодолевая такие трудности и опасности, то, видимо, в наших руках испытывали большую нужду.

Из нашей учебной группы, состоявшей из семнадцати человек, отобрали только семерых.

В общий отдел попал Хаманака из Токио, я был зачислен в первый отдел, Кусуно, Моридзима из префектуры Иватэ и Сирояма из префектуры Вакаяма — во второй, Исицука из префектуры Кумамато и Канэи из префектуры Окаяма — в третий отдел. Остальным десяти наряду с военной и другой подготовкой пришлось выполнять сельскохозяйственные работы.

Нам семерым было запрещено рассказывать кому-либо или говорить между собой о содержании работы. Меня направили в первый отдел, в секцию чумы, где мой непосредственный начальник техник-лаборант Сагава строго предупредил: «Смотри, никому не рассказывай о своей работе, даже тем, кто живет вместе с тобой. Если проболтаешься, плохо тебе придется».

Все это делалось, вероятно, для того, чтобы никто в отряде, кроме самых старших офицеров, не знал о деятельности отряда в целом.

Мы, наша семерка, пожив вместе, очень подружились, и теперь, расставаясь, почувствовали какую-то пустоту.

Пришли новые люди из других групп, и мы вынуждены были перебраться в другие комнаты. Я, Хаманака, Моридзима и Кусуно снова поселились в одной комнате, но вместе мы бывали теперь только по утрам, во время поверки, да иногда на вечерних занятиях. Завтракали мы в столовой для холостяков и в половине восьмого расходились по своим рабочим местам.

Я слышал, что Хаясида тоже был приписан к отделу и оставлен здесь, но меня сильно беспокоило то, что я некоторое время не мог увидеться с ним.

Я работал в здании, где содержались подопытные животные. Это здание по форме и размерам напоминало школу. В нем держали лошадей, коров, овец, свиней, кур и кроликов, но больше всего там было мышей, крыс и морских свинок. Мне один раз пришлось увидеть все своими глазами, и, хотя пословица говорит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, я не мог представить себе, как много их там было.

— Сколько всего их здесь? — спросил я как-то Сагава, и он, молча показав головой, все же ответил:

— Сколько, говоришь? Да одних мышей, пожалуй, будет около ста тысяч.

Куда бы я ни пошел, всюду в помещениях стоял противный запах мышей, напоминающий запах разложившейся мочи.

Всю черную работу выполняли маньчжуры[7], которых там было около сорока человек. Они косили траву, готовили корм, носили уголь, им не разрешалось выходить из расположения крысиного отряда. Эти несчастные были обречены жить там до самой смерти. На корм животным шло огромное количество зерна, проса и сои. Железобетонный склад, в котором хранился корм, достигал высоты пятиэтажного дома.

Я должен был смотреть за крысами, мышами и морскими свинками и учиться обращению с ними. Наблюдая за работой техника-лаборанта Сагава, я постепенно научился делать прививки животным, брать у них кровь, умерщвлять и препарировать их.

Два года назад мне приходилось иметь дело с мышами, и поэтому я немного знал, как нужно брать их руками. Считая мышей очень занятными тварями, я все же понимал, что не имеет смысла особенно беспокоиться oб их судьбе, но меня раздражало грубое обращение с животными. Когда выпустишь мышь на металлическую сетку клетки и возьмешь за хвостик, она начинает быстро перебирать лапками, тщетно пытаясь вырваться. Когда берешь ее за ушки или загривок, она так цепко держится своими розовыми лапками за сетку, что ее приходится отрывать силой. Чувство жалости не позволяло мне слишком бесцеремонно обращаться с этими крошечными зверьками, но я не хотел, чтобы смеялись над моей сентиментальностью, и старался выполнять все операции с таким же безразличием, как и другие.

Вскоре я неожиданно увидел Хаясида. Мы очень обрадовались, узнав, что будем работать вместе.

— Почему ты долго не появлялся? Тебя ведь тоже взяли? — сразу спросил я.

— Ладно, подожди. Я еще ничего не знаю — ни как кормить мышей, ни как обращаться с ними. Дай мне осмотреться. Потом поговорим, — ответил он и замолчал, так как к нам подошел Сагава.

Натянув тесные резиновые перчатки, мы выполняли работу, заданную накануне. Для Хаясида она была совсем незнакомой.

После полудня Сагава нужно было пойти куда-то. Уходя, он бросил Хаясида, у которого дело подвигалось медленно:

— А ты догоняй остальных быстрее.

Когда мы остались вдвоем, то, как это обычно бывает с людьми, которые давно не виделись, я не знал с чего начать наш разговор.

— У меня каждый день новое: вчера — лошади, сегодня — крысы. Если мы теперь надолго останемся вместе, то, как говорится, и в горе у нас будут радости, — сказал Хаясида, поднимая за хвостик мышь. Он проделал это упражнение несколько раз, строя уморительные гримасы.

— Меня очень ненавидит начальник группы. Этот Комия, стоит ему только увидеть меня, обязательно говорит что-нибудь унизительное. Просто несчастье какое-то, — продолжал он.

Когда мы еще учились, Комия, бывало, ночью приходил в свою группу и начинал спрашивать по материалу, пройденному днем. При этом он задавал каверзные вопросы, мучая всю группу. Видимо, он хотел, чтобы его группа имела самые хорошие показатели в учебе. Трудно сказать, по какой причине, но больше всех доставалось Хаясида.

— Эх, как вспомнишь об этом… — печально сказал он, сдерживая гнев. — Вчера я был в секции, где содержат лошадей. Меня там долго спрашивали, но я ничего не знаю. Поэтому меня, дурака из дураков, как и тебя, послали сюда, к крысам. С сегодняшнего дня я остаюсь здесь. Мне кажется, что тут будет лучше, только вот начальство твое…

Было ясно, что Хаясида боялся, думая, что ему и здесь устроят экзамен. Мне очень хотелось пригласить его к себе в комнату, но это, видимо, не разрешалось, а обратиться с просьбой к начальнику у меня не хватало храбрости.

В отделы из группы Хаясида попали только двое, так как результаты экзаменов были не блестящими. Похоже, что у Комия из-за этого было плохое настроение. И он ни за что не хотел выпускать из поля зрения того, кто из его группы оказывался приписанным к какому-нибудь отделу. По-видимому, он не отказался от этого даже тогда, когда мы перешли жить в другое помещение.

Вернувшись к себе в казарму, где нельзя было разговаривать о работе, я стал раздумывать о том, как бы помочь Хаясида. На следующий день я посоветовал ему обратиться к технику-лаборанту Сагава.

Нам страшно не нравилось притворяться глухими, и тем не менее мы вынуждены были прибегать к этому, хотя потом нам было неприятно. Но это не являлось коварством с нашей стороны, просто другого выхода не было.

— Когда спрашивает начальник о работе, можно, наверное, не отвечать ему? — начал Хаясида, обращаясь к Сагава.

Я слушал, повернувшись к нему боком.

— Спросит начальник? А как зовут твоего начальника? — резко спросил Сагава.

Я понял, что эти слова относятся не только к нему.

— Так знайте же, — продолжал Сагава, — для вас здесь нет ни начальника учебного отдела, ни начальника группы. Даже мы не имеем права говорить о нашей работе в семье. Поняли? Если кто еще будет задавать подобные глупые вопросы, скажите непременно мне, — закончил он.

Мы тогда облегченно вздохнули. Однако в конце концов этот разговор обернулся очень плохо. И с тех пор начальник группы Комия по каждому поводу стал бить Хаясида.

Вскоре я был переведен на работу в здание центральной части отряда за кирпичной стеной. Снова пришлось расстаться с Хаясида.

По-видимому, все это время Сагава приглядывался к нам, чтобы оставить того, кто ему больше понравится. И я попал в секцию Такаги, в которой работал он сам. Там моими новыми друзьями стали Хосака и Саса, которые пришли из другой секции.

Здесь, за кирпичной стеной, всю тяжелую работу выполняли маньчжуры, и сюда не имел права входить никто из работающих в других отделах.

В секции майора Такаги работали два инженера, семь техников-лаборантов, человек двадцать младшего обслуживающего персонала из вольнонаемных, а также один поручик медицинской службы и один офицер-стажер. Когда нас, троих новичков зачислили в эту секцию, то в ней стало около сорока человек.

Секция имела восемь лабораторий и ряд других помещений, в том числе хранилище для культивируемых смертоносных бактерий, помещения для приготовления питательной среды и выращивания бактерий, зал для совещаний, гардероб, душевую и др.

Вход в секцию закрывала темно-красная портьера; окна, если их можно назвать окнами, для защиты от мух были затянуты плотными металлическими сетками.

Казалось, что майор Такаги не особенно стремился привлекать нас к работе. «Что они могут делать, сорванцы», — говорил он с язвительной улыбкой. Однако он выделил одну комнату и все необходимое для занятий. В этой комнате до нас, видимо, кто-то занимался, так как на полках остались книги по бактериологии.

От военного врача Цудзицука мы получили белые защитные халаты, рабочую форму цвета хаки, резиновые сапоги и перчатки, маски и фуражки. На каждой вещи белой краской были написаны номер секции и личный номер.

— Вещь, которые вы сейчас получили, — это ваше основное оружие, особенно защитные халаты. Их можно носить только в лаборатории. Если нужно выйти наружу, то обязательно надевайте рабочую форму, — объяснил врач Цудзицука, хитро посматривая на нас. Он приказал стоявшему рядом технику-лаборанту Сагава выделить место в гардеробе для одежды.

Нам сразу бросилось в глаза, что врач старался держаться с достоинством.

Сагава сказал нам:

— Майор Такаги обеспокоен тем, что вы ничего не умеете делать. Вы должны учиться, не теряя ни минуты, чтобы как можно быстрее подготовиться к настоящей работе.

И мы стали учиться у товарищей, которые начали работать в секции раньше нас, и усиленно штудировать книги.

Однажды в субботу в начале мая я, Саса и Хосака, как обычно, сидели в отведенной нам комнате и читали книги по бактериологии. Было уже около пяти часов вечера, и мы собирались уходить, как в комнату вошел Сагава и сказал:

— Майор Такаги сейчас, по-видимому, находится в зале для совещаний в главном здании, а может быть, уже ушел совсем. Кто-нибудь из вас должен сходить туда и узнать, там ли он?

— Разрешите, — вызвался я и вышел из комнаты. Вход в главное здание находился в конце широкого коридора. Справа располагались лаборатории секции чумы, слева — секции холеры. Попасть в эти лаборатории без специального разрешения было невозможно. Подойдя к входу в главное здание, я спросил у часового, где находится майор Такаги. Часовой ответил, что майор уже ушел.

Возвращаясь обратно, я случайно глянул в окно, выходящее во двор, и увидел странную закрытую машину зеленого цвета, без окошек. Ее окружала охрана в штатском. Было ясно, что это переодетые жандармы. Охваченный любопытством, я остановился и стал наблюдать.

Я, разумеется, не ожидал увидеть что-либо интересное и развлекательное. Просто, еще толком не зная, в чем заключается задача нашего отряда, я, естественно, обращал внимание на все, что было непривычно для моих глаз.

Вспомнив, что в коридоре стоять не разрешается, я повернулся и снова пошел к главному зданию.

Около машины я увидел десятка два мужчин в наручниках и с завязанными глазами. Я сразу определил, что это были не японцы. Большинство из них были похожи на китайцев, пять-шесть человек имели русые волосы. Их выталкивали из машины через заднюю дверку. Двух-трех человек, которые не могли стоять на ногах, жандармы подхватили под руки и спустили на землю. Когда всех увели в главное здание через дверь, которой мы никогда не пользовались, я поспешно вернулся в свою комнату.

Доложив Сагава о майоре Такаги, я тихонько сказал Саса и Хосака:

— Вы знаете, что я сейчас видел! Привезли заключенных, причем не японцев. Охраняли их еще строже, чем нас. Все с повязками на глазах и в наручниках.

— Наверное, их привезли для работы, — сказал Хосака.

— Нет, не может быть, — с серьезным видом заметил Саса. — Ведь в главное здание не разрешается заходить никому, а тем более иностранцам. Где же их будут держать в заключении? Это, наверное, иностранные шпионы!

Саса слышал однажды разговор о том, что в отряд направляют пойманных шпионов.

— Шпионы они и есть, — утвердительно сказал он. Мне тоже сначала показалось это правдоподобным, но чем больше я думал о них, тем сильнее сомневался.

«Зачем же их привозят к нам в отряд? Где их держат?» — думал я. Гауптвахта находится рядом с учебным корпусом, и если их держат там, то незачем везти к главному зданию через двое охраняемых ворот. Кроме того, я никогда не слышал, чтобы иностранцев содержали на гауптвахте.

Вернувшись в этот день в казарму, я все смотрел в окна, думая снова увидеть людей в наручниках. Но вечером никаких признаков пребывания их в главном здании я не заметил.

— Наверное, в главном здании есть тюрьма? — спросил я Саса, вспомнив, что в одной комнате с ним живет человек, который работает в главном здании и, возможно, слышал об этом.

— Не знаю, но думаю, что никакой тюрьмы там нет, — ответил Саса.

На следующий день с полудня мы были свободны. У нас в отряде не было отдыха в воскресные дни. Я зашел за Хаясида, и мы пошли в поле, которое начиналось сразу за огородами. Греясь на солнышке, мы разговорились о заключенных.

— В главном здании, кажется, есть тюрьма. Говорят, там держат вражеских шпионов, — начал я.

— Вот как! Зачем же их привозят в отряд? Да и отряд наш какой-то непонятный. Я нисколько не чувствую, что нахожусь на военной службе, — сказал Хаясида.

Его мечты о настоящей службе в армии, навеянные рассказами старшего брата, оказались обманутыми. Ежедневно он возился с мышами и подвергался издевательствам со стороны Комия, который с самого начала относился к нему недоброжелательно.

* * *

Впоследствии я постоянно обращал внимание на проезжающие автомашины, но ничего подобного не замечал. Но вот однажды в субботу вечером Саса подбежал ко мне и тихо сказал:

— Я тоже видел! Сегодня около трех часов дня.

Вскоре мы заметили, что на нас стали обращать внимание. Каждую субботу в три часа дня в нашей комнате на окнах опускали темные шторы. Мы были уверены, что именно в это время привозили новых заключенных. Это поняли все. Даже в группе, занятой сельскохозяйственными работами, начались тайные разговоры о заключенных. Долгое время об этом говорили только в узком кругу друзей.

Где в действительности содержались таинственные заключенные? Этого никто не знал, и все строили всевозможные догадки.

Массовое культивирование бактерий чумы

Только было я немного освоился с работой в своей секции, как на меня возложили новую опасную обязанность. Как известно, чума — самая страшная из заразных болезней, поэтому даже опытные люди должны соблюдать крайнюю осторожность при обращении с чумным материалом. А мне как раз поручили пересаживать зараженных чумой крыс в специальные клетки и собирать с них блох. Кроме того, я должен был заражать чумой здоровых крыс, а затем вскрывать их, чтобы получить материал, необходимый для выращивания чумных бактерий.

Нам объяснили, что возбудитель чумы живет в организме мышей, крыс, сусликов и других диких грызунов и что в Маньчжурии ежегодно в ряде районов чума поражает людей. Если человека укусит блоха, напившаяся крови зараженной чумой крысы, то он заражается так называемой бубонной формой чумы. В слюне больных чумой, которая разбрызгивается при плевках и кашле, содержатся бациллы чумы. Когда они при вдыхании попадают в легкие другого человека, он заболевает легочной формой чумы. Если бациллы попадают на кожу, возникает бубонная форма чумы. При попадании же их в глаза человек заболевает глазной формой чумы. Заболевшие чумой почти никогда не выздоравливают.

Нам, с очень скудными медицинскими познаниями, все это было объяснено только в общих чертах. Мы узнали, что при легочной форме чумы быстро развивается воспаление легких. Мы узнали также, что при холере температура подскакивает до 45 градусов, происходит обезвоживание организма, человек высыхает, как мумия, и умирает. Когда мы представляли себе, какая опасность угрожает нам, у нас от страха буквально волосы вставали дыбом.

При чуме в тканях, окружающих лимфатические узлы, возникает воспаление и отечность; из-за подкожных кровоизлияний кожа на лице и груди принимает синюшный оттенок.

Эти рассказы о чуме вызывали в памяти страшные лица прокаженных или привидений из известных рассказов писателя Ецуя.

Теперь мы буквально боялись открывать рот и задерживали дыхание, чтобы не заразиться. Перед началом работы мы проходили обработку раствором карболовой кислоты. После работы делали то же самое.

Да и всякий раз, выходя из лаборатории, чтобы поесть или поговорить с кем-нибудь, мы обязательно мылись в душевой и проходили обработку дезинфицирующими растворами.

Мы имели дело с самыми разнообразными видами полевых мышей и крыс, которых ловили по всей Маньчжурии. Чтобы блохи не могли перепрыгнуть с одного хозяина на другого и укусить его, зверьков помещали в глубокие стеклянные банки, которые закрывались крышками из двойной проволочной сетки. Банки помещались в ящики, тоже обернутые металлической сеткой. Перед тем как войти в препараторскую, поверх белья, сшитого из плотной белой ткани, мы надевали защитные комбинезоны, резиновые перчатки и сапоги, а лица закрывали масками. Грызунов в банках убивали хлороформом, затем извлекали и гребнем вычесывали у них блох, которые подвергались дальнейшему исследованию под микроскопом. Мы препарировали множество мышей и крыс — носителей чумы, чтобы взять у них комочки свернувшейся крови. Определяли таких зверьков по опухшим лимфатическим узлам. При отсутствии этих признаков мы разрезали живот и извлекали селезенку.

В отличие от других грызунов мыши обладают одной характерной особенностью. Дело в том, что у них чумные бациллы в большом количестве скапливаются в сердце. Взяв кровь из сердца в качестве материала для посева, можно приготовить чистую культуру бактерий.

Хотя эта работа называлась исследовательской, на самом деле она проводилась только с целью получения болезнетворных бактерий. Именно для этой цели и заражали крыс и мышей. Разумеется, эта работа была проще, чем определение возбудителей болезни. Чтобы получить чумные бациллы в чистой культуре, применяли питательную среду, на которой особенно быстро растут именно эти бактерии. Мы не могли сами вести работу по отделению различных видов бактерий, и нам эту работу не поручали. Мы занимались только приготовлением чистой культуры чумных бацилл.

Работа эта требовала крайней осторожности, так как в случае заражения нельзя было рассчитывать на выздоровление. Подобные случаи всегда оканчиваются смертью.

При этой работе можно было не опасаться блох и мух, которые являются переносчиками заразы, поэтому мы выполняли ее более спокойно. Соблюдать большую тщательность при одевании, как это было необходимо, когда мы имели дело с мышами и крысами, уже не требовалось.

Кроме белых халатов, мы надевали только головной убор, резиновые перчатки и маски. Некоторые же работали в одном комбинезоне и маске и даже без перчаток.

— Мы все время должны быть начеку, — заботливо предупреждал нас один вольнонаемный лаборант по фамилии Коэда. — Вначале наше дело кажется очень трудным, но, привыкнув, можно научиться делать все быстро и безошибочно.

Знакомясь с нами, он сказал, что приехал сюда из префектуры Нагано и что он служит в отряде уже около двух с половиной лет. Среди многих служащих, мрачных и замкнутых людей, этот человек с открытым лицом и ясным взором выделялся, подобно яркому цветку среди мха.

При выращивании бактерий в качестве питательной среды иногда использовались куриные эмбрионы и пептон, но чаще для этой цели применяли агар-агар[8].

Пересев живых бактерий на свежие среды производился при помощи специальной платиновой петли. В лаборатории, где выращивались бактерии, вдоль стен тянулись полки с бесчисленным множеством пробирок со средами, которые хранились в наклонном положении.

Я не мог сразу освоиться с этой работой и нервничал, повторяя по нескольку раз одни и те же приемы. Чтобы не внести в среду посторонних бактерий, я каждый раз прокаливал платиновую петлю и открытый конец пробирки, затем осторожно, чтобы не коснуться самой петлей застывшей массы свежей питательной среды, наносил порцию питательной среды с живыми бактериями на кусочек агар-агара. После этого петлю, на которой оставалось немного старой питательной среды, надо было быстро, не давая бактериям улетучиваться в воздух, на секунду снова ввести в пламя горелки.

Закончив посев бактерий, я снова прокаливал открытый конец пробирки над пламенем горелки, затем затыкал пробирку ватой, наклеивал на нее этикетку с указанием вида бактерий и даты посева и ставил на полку. Через полтора-два дня пробирки упаковывались в ящики и на ручных тележках увозились в хранилище в главное здание.

К новой работе я приступил не без трепета. Впервые в жизни мне пришлось переступить порог лаборатории. Но механически повторяя одно и то же изо дня в день, я постепенно освоился с работой, понял ее опасность и окончательно упал духом. Временами я даже завидовал моим сверстникам, которые работали на полях под яркими лучами солнца. В душе у меня постепенно росла тревога, так как я не понимал еще смысла работы по размножению бактерий. Я рассуждал так: «Если все это служит делу медицины, призванной охранять жизнь людей, то она должна как-то содействовать мерам борьбы с заболеваниями. А здесь, наоборот, размножают опаснейшие бактерии».

Я рассказал о первом этапе работы, когда бактерии выращивали в пробирках, но вскоре, кроме пробирок, для этой цели стали применять специальные большие сосуды диаметром полтора-два метра, которые назывались культиваторами системы Исии. Эти культиваторы давали возможность выращивать микробы в огромных количествах.

Мне сказали, что ко времени моего прихода в лабораторию уже было получено около двадцати пяти килограммов смертоносных бактерий чумы, холеры, тифа, газовой гангрены и других болезней. Каждый грамм этих бактерий мог убить миллионы людей. Количество накопленных бактерий исчислялось астрономическими числами. Самые маленькие из тех пробирок, которые мы применяли, были около трех сантиметров в диаметре, а большинство пробирок было крупнее. Если даже считать, что в каждой пробирке содержалось хотя бы пятьдесят миллиграммов бактерий, то это означало, что в каждой пробирке насчитывалось около пяти миллионов бактерий.

Чтобы активность чумных бацилл не уменьшалась, необходимо было по крайней мере раз в месяц вводить их в живой организм. Поэтому одно хранение бактерий было ужасно обременительным делом. Я слышал, что только для культивирования и хранения бактерий требовалось более тысячи человек.

Короче говоря, на культивирование биологических агентов тратили больше сил и средств, чем на борьбу с эпидемиями. Причем это дьявольское производство непрерывно расширялось. Частенько нам приходилось задерживаться в лаборатории до глубокой ночи.

Во второй части книги я расскажу о том, что мне довелось услышать о производстве бактериологических бомб.

Чем чаще приходилось работать до глубокой ночи, тем мрачнее становились лица людей. Работа в лабораториях опостылела, к этому прибавилась безотчетная тоска по дому. Из-за постоянного переутомления и недосыпания голова все время была тяжелой, а взгляд становился блуждающим.

Такое состояние было очень опасным для нашей профессии. Работая с бактериями, нельзя отвлекаться ни на миг. Зазевавшись, можно уронить пробирку; a если при посеве культуры бактерий дрогнет рука, то может произойти непоправимое несчастье. Допустим, на палец попадут бактерии, человек забудет продезинфицировать руку и бактерии с пищей попадут в рот. В результате заражение и смерть неизбежны. Ведь бактерии не видишь невооруженным глазом. Следовательно, нервы постоянно напряжены. Когда возникает хоть малейшее подозрение, необходимо лишний раз вымыться и пройти обработку дезинфицирующим раствором.

Все это в конце концов так растрепало мои нервы, что выполнять проклятую работу стало невмоготу.

Меня раздражал уже один запах карболки. Когда усталость от недосыпания и нервное напряжение достигало предела, мне становилось страшно, появлялось желание умереть.

Порой старшим над нами случалось опаздывать, тогда мы прекращали работу и мечтали о возвращении домой. Но бывало и так. Когда мы уже заканчивали работу и, убрав все, собирались уходить, появлялся врач Цудзицука и заставлял нас мыть пробирки и другую посуду. Снова нужно было приниматься за работу. Как мы ни возмущались, приказ оставался приказом. Приходилось снова пачкать руки, и в душе нарастало недовольство. Наше недовольство не ускользало от внимания Цудзицука. И чем сильнее это задевало его самолюбие, тем больше прибавлялось у нас работы.

Теперь я окончательно убедился в том, что мне не повезло. Я ругал себя за то, что мне пришла в голову мысль поехать в Маньчжурию. Но было уже поздно жалеть об этом.

По ночам я не мог спать, ворочался на койке. Мое натруженное за день тело не находило покоя, а в голову лезли разные мысли. Снова и снова перед глазами вставали образы родной стороны. Я не раз давал себе клятву не думать о ней.

Жившие со мной в одной комнате Моридзима и Кусуно тосковали не меньше меня. Сначала я даже смеялся над Кусуно, который то и дело плакал, называл его хлюпиком и плаксой, но теперь я понимал его душевное состояние. Укрывшись с головой одеялом, я давал волю слезам. Становилось легче на душе, и я засыпал.

Один только Хаманака из общего отдела, казалось, не унывал. По-видимому, он не испытывал на работе таких огорчений, как мы. Он познакомился с одной девушкой — дочерью врача, служившего в отряде. К тому же, видимо, в общем отделе обстановка была не такой гнетущей, как у нас.

Со временем я сильно осунулся, глаза у меня ввалились, покраснели и стали трусливыми, как у зайца.

«Не лучше ли умереть сразу? А может, убежать?» — так шутили мы иногда, оставшись втроем — я, Саса и Хасака. Возможно, мои друзья думали об этом всерьез. Но совершить самоубийство не хватало духу, а побег был невозможен. Поэтому в конце концов мы на все махнули рукой.

Единственным человеком, который нас утешал, был вольнонаемный Коэда. Бывало, увидев, что на нас напала тоска, он говорил:

— Довольно хандрить, ребята, бодритесь! Пойдемте-ка лучше гулять в поле.

И он уводил нас на луг к аэродрому. Там мы боролись друг с другом или развлекались ловлей сусликов. Суслик роет нору обязательно с двумя выходами, и если стараться поймать его у одного выхода, он ускользнет через другой. Мы стремились найти оба выхода. Если нам это удавалось, то кто-нибудь караулил у одного выхода, а в другой лили воду. Спасаясь от воды, суслик высовывался из норки и попадал к нам в руки.

Коэда читал стихи и учил нас военным песням. От него мы выучили марш Квантунской армии и песню Управления по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии[9]:

Взгляни, скоро тучи рассеются,

Наша императорская армия

Сделает легкой жизнь,

Сейчас еще тяжелую для народа.

Но, несмотря на бодрые слова этой песни, заходящее солнце казалось нам печальным. И, когда мы пели, повернувшись к красному от заката небу, нас еще больше начинала одолевать тоска по родине.

В свободное время мы писали домой письма, но ответ получали почему-то очень редко. Мы писали родителям, братьям, друзьям по школе, но в большинстве случаев так и не знали, получали ли они наши письма или нет.

Восьмого июня 1945 года, в день чтения императорских указов, нас построили на крыше главного корпуса. Церемония началась в восемь часов утра одновременно во всех подразделениях отряда. После церемонии поклонения императорскому дворцу и чтения императорских рескриптов к нам обратился с речью начальник первого отдела генерал-лейтенант медицинской службы Кикути, человек в летах, с бельми как снег волосами и глуховатым голосом. Он был пионером в отряде, которого сейчас боялся весь мир, и каждое его слово, казалось, находило отклик в наших сердцах.

Мы впервые поднялись на крышу этого высокого здания, с которого вокруг было видно далеко-далеко. Длинная и скучная церемония не вызвала у нас никакого интереса, если не считать того, что нам посчастливилось так близко увидеть генерал-лейтенанта Кикути. Однако возможность оглядеть окрестности нашего городка нам была очень кстати. Поэтому я почти не отрывал глаз от раскинувшегося передо мной вида.

До самой линии горизонта, затянутой легкой дымкой, простиралась обширная равнина. Как на ладони лежала перед нами территория нашего отряда, и я, постоянно запертый в четырех стенах лаборатории, созерцал эту картину с таким освежающим чувством, будто мне удалось вырваться на волю. Дул слабый утренний ветерок, рыбьей чешуйкой светилось еще совсем нежаркое утреннее солнце.

Стараясь не потерять даром ни секунды из объявленного после церемонии короткого перерыва, я жадно смотрел на бескрайнюю маньчжурскую степь. Временами мои глаза отыскивали на ее бескрайних просторах то крохотные, будто игрушечные, постройки станции Пинфань, находившейся почти в восьми километрах от нас, то красную крышу ламаистского храма, то далекий тающий в лиловой дымке памятник павшим японским воинам в Харбине.

Я не заметил, как ко мне подошел Саса. С таинственным видом, словно собираясь сообщить что-то очень важное, он сказал:

— Пойдем скорей туда, посмотрим.

Я последовал за ним. Мы подошли к краю крыши у внутренней стороны здания, и я застыл на месте, как вкопанный.

До сих пор, видя главный корпус только с внешней стороны, я был уверен, что это обычное четырехугольное здание. Но теперь я увидел, что оно построено в виде замкнутого четырехугольника. Внутри него находился узкий двор, напоминавший глубокое ущелье с отвесными скалами, на дне которого притаилось небольшое приземистое строение. Кое-где в стенах его виднелись маленькие оконца, едва пропускавшие свет. Солнечные лучи никогда не падали на эту мрачную каменную глыбу.

Несомненно, это была тюрьма. Ни я, ни Саса долго не могли произнести ни слова. Мы чувствовали себя так, будто увидели что-то запретное. Глаза наши выражали удивление и любопытство, щеки горели: «Так вот куда мы попали!»

Делая вид, будто мы ничего не замечаем, я и Саса медленно передвигались по краю крыши и смотрели вниз. Мы заметили, что тюрьма с обеих сторон соединялась с главным зданием крытыми переходами. Казалось, что она, будто нарост, прилепилась к нему с обеих сторон своими отростками.

— Ой, смотри, там кто-то есть! — понизив голос, воскликнул я, толкнув Саса локтем.

Один из тех странных людей, которых я случайно увидел накануне, когда их выводили из закрытой машины, прогуливался по внутреннему дворику. Узник двигался медленно, едва волоча массивные железные цепи, в которые он был закован. У него был вид человека, который отрешился от всего.

Мы все поняли. Недаром вход в центральный коридор так тщательно запирался, а окна, обращенные во двор главного здания, были закрыты ставнями.

— Вот кого следует пожалеть больше, чем нас! — сказал я.

— Да, каждый день видеть только один маленький квадратик неба… — посочувствовал Саса.

Другие наши товарищи по работе, подзывая друг друга, тоже наблюдали за этим несчастным.

Вскоре прозвучал сигнал, возвещавший о начале занятий, и мы гуськом спустились вниз. Видно было, что никому не хотелось уходить — ни нам, новичкам, впервые поднявшимся на крышу главного здания, ни тем, кто начал работать здесь раньше, но тоже редко получал эту возможность.

Дойдя до середины лестницы, я увидел впереди себя Хосака. С ним был его приятель, земляк. Я догнал их.

— Видели?

Оба утвердительно кивнули головами. По их лицам было заметно, что и они ошеломлены виденным во дворе.

В этот день мы, новички, были взволнованы и подавлены неожиданным открытием и строили всевозможные догадки и предположения. Может быть, нас умышленно вывели на крышу? Может быть, вместо того, чтобы усиливать наши подозрения излишней скрытностью, нам, обреченным оставаться здесь до самой смерти, исподволь открывали то, что было совершенно секретным? Старшие же сохраняли обычный невозмутимый вид. Казалось, наши мысли нисколько не интересовали их.

Но зачем же в медицинском отряде тюрьма? Для этого непременно должна быть какая-то очень важная причина. Причина, которая заставляла хранить в тайне не только создание бактериологических бомб, но и скрывать, что в отряде есть тюрьма…

— Послушай, а в твоей секции чем занимаются?

— Чем?.. Разве ты не знаешь, что о таких вещах не болтают?

— Плевать… Ведь это между нами, так что нечего бояться…

Такие разговоры появились теперь у нас в казарме после отбоя. Самым молчаливым был Морисима из префектуры Иватэ. Он редко заговаривал первым. Поистине мучительно скрывать друг от друга секреты, когда живешь в одной комнате и работаешь под одной крышей. Только в откровенном разговоре с товарищами можно было отвести душу в гнетущей обстановке тоскливой жизни в отряде, где не было никаких развлечений. Мы прожили вместе целый месяц, но до сих пор не сблизились по-настоящему. Тяжкое бремя тайны заставляло каждого из нас держаться обособленно. Но в конце концов мы не выдержали.

В дружеских беседах между собой мы стали выяснять назначение отряда, о котором нам до сих пор ничего не говорили. И постепенно мы начали все серьезнее задумываться над своей незавидной долей.

* * *

Отряд состоял из трех номерных отделов: первого, второго и третьего; кроме того, было еще два отряда: общий и учебный[10].

В первом отделе изучали применение бактерий — возбудителей таких заразных болезней, как чума, холера, тиф, дифтерит, туберкулез, газовая гангрена, сап и другие, и меры защиты от них.

Второй отдел работал над проблемами изготовления бактериологических бомб и фильтров, а также изучал эффективность действия средств бактериологической войны в различных метеорологических условиях. Этому отделу была придана авиационная группа из семи транспортных самолетов.

Третий отдел, или секция Асахина, изучал различные виды бактерий, предназначавшихся для заражения сельскохозяйственных культур — зерновых, бобовых, кукурузы.

Кусуно и Морисима служили в секции метеорологии, но, кроме ведения метеорологических наблюдений, им нередко приходилось с поручениями бывать в разных уголках расположения отряда.

Хаманака из общего отдела рассказывал, что в Хайларе, Нуньцзяне, Хэйхэ и Муданьцзяне имеются филиалы отряда, а в Аньда — полигон для испытаний. Ходили слухи, что в горах Северной Кореи у второго отдела есть целый подземный завод, где ведутся исследовательские работы над смертоносными лучами и атомной бомбой. Еще дома мне приходилось слышать разговоры о том, что Япония готовит какое-то особое оружие, и теперь я все больше верил всем этим слухам.

— Подумать только, говорят, что на наш отряд в год расходуется десять миллионов иен. Такие деньги просто так не стали бы тратить на один отряд. Наверное, на это оружие они и идут, — как-то заявил Хаманака, явно гордясь даже теми скудными сведениями, которые ему удалось добыть.

Хотя мы назывались всего лишь отрядом, у нас было три генерал-лейтенанта медицинской службы, пять или шесть генерал-майоров, около шестнадцати полковников, больше двадцати подполковников и майоров, а младших офицеров и кандидатов в офицеры — почти триста человек. Очень многие служили здесь по вольному найму. Говорили, что в отряд почти со всей Японии собраны доктора медицины, работающие в области бактериологии, причем приравненных к генералам среди них было больше десяти человек, а к полковникам — более тридцати. Всего в отряде насчитывалось свыше двух тысяч человек. Мне приходилось слышать, что именно Отряд 731 был для военных врачей единственным путем к карьере. Не послужив здесь, им нечего было надеяться на продвижение по службе.

Но тогда я еще не знал, что бактериями, в культивировании которых я принимал участие, будут заряжены авиабомбы, не знал, какой поражающей силой они обладают. Прошло значительное время, пока я узнал об этом во всех деталях.

* * *

Была середина июня. Однажды вечером техник-лаборант Сагава вошел к нам с бумагой в руке и заявил:

— Получен приказ по отряду. Слушайте, я зачитаю его. — И он начал читать.

Смысл приказа сводился к тому, что служащие отряда должны усилить бдительность, чтобы об отряде не пронюхали шпионы, и с еще большим рвением относиться к своим обязанностям.

— Коротко сообщу вам, почему вышел такой приказ, — сказал Сагава, окончив чтение.

Он разъяснил, что советские войска захватили в целости и сохранности немецкие бактериологические лаборатории, с которыми наш отряд обменивался материалами, в результате чего стало известно и об исследованиях, которые проводятся у нас. И вот теперь Советский Союз все энергичнее настаивает на проведении расследования.

— Исследования в области бактериологической войны ведет не только Германия, — добавил Сагава, — но и Америка, и Советский Союз. Но только нам удалось создать бактериологическую бомбу, годную для практического применения. Поэтому вы, члены отряда, который держит в руках ключ к окончательной победе, должны понять всю серьезность положения, проникнуться сознанием гордости за свое отечество и хранить военную тайну… Кстати, сегодня я расскажу вам историю нашего отряда.

Мы — трое новичков и двое служащих, поступивших в отряд всего на полгода раньше нас, — уселись вокруг Сагава и приготовились слушать. Вот что мы узнали из его рассказа.

До событий на Халхин-Голе в 1939 году существовало Управление по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии, которое возглавлял нынешний начальник первого отдела генерал-лейтенант Кикути. Вначале главной задачей этого Управления было обеспечение армии питьевой водой, проверка пригодности пищевых продуктов и борьба с местными эпидемическими заболеваниями, от которых страдали солдаты. Формы заболеваний, возникавших по неизвестным причинам, были различны в разных районах. Кроме того, подчас не успевали специалисты изучить возбудителя, как болезнь сама собой прекращалась. Для удобства заболеваниям давали название соответствующей местности: лихорадка Хэйхэ, лихорадка Суньу и т. п.

Во время событий на Халхин-Голе обратили внимание на то, что можно не только предотвращать заболевания, но и эффективно использовать их в наступательных целях.

Под давлением мотомехчастей Красной Армии японские войска были вынуждены отступать, но при этом они стремились во что бы то ни стало удержать водоемы — источники водоснабжения. Кто контролирует водоемы, тот сохраняет господствующее положение на поле боя. Заботиться об удержании водоемов тоже входило в обязанности Управления по водоснабжению армии.

Однажды Управлению приказали заразить воду в верховьях реки Халхин-Гол — источника воды для всего прилегающего к ней района — бактериями тифа, холеры и чумы с целью вынудить противника к отступлению. Это было смертельно опасное задание. При его выполнении погибло более тридцати армейских и вольнонаемных врачей. Возможно, некоторые из них заразились сами, когда пускали смертоносные бактерии в воду, но большинство их погибло от неприятельского огня во время совершения этой операции.

— Обычно так много военных врачей не погибает сразу. Не правда ли? Ведь когда наша армия наступает, санитарные отряды обычно следуют позади войск, — многозначительно подчеркнул Сагава.

Слушая его с затаенным дыханием, мы узнали, что в бассейне реки Халхин-Гол от Номонхана до озера Буир-Нур сразу же вспыхнула эпидемия, и японская армия оказалась в очень выгодном положении.

— Сыпной тиф относится к болезням холодного пояса. Он является непременным спутником войны и оказывает немалое влияние на исход военных действий. Об этом говорит история войн. Распространению сыпного тифа способствуют паразитирующие на человеке блохи и вши, неизбежные на фронте, где всегда царит грязь. Поэтому никого не должно было удивлять, что в районе Халхин-Гола вспыхнула эпидемия. Этим-то и заманчива бактериологическая война, — подчеркнул Сагава, как бы резюмируя первую часть своего рассказа. После некоторой паузы он продолжал:

— После событий на Халхин-Голе, где Квантунской армии пришлось вести самые тяжелые в ее истории бои, командование армии стало придавать бактериологической войне очень серьезное значение.

Управление по водоснабжению и профилактике за успешное удержание водоемов впервые в истории санитарных частей получило благодарность от командующего армией. Однако об обстоятельствах гибели военных врачей подробно не сообщалось. Было лишь объявлено, что погибло несколько человек.

Со временем начальником этого Управления стал нынешний начальник отряда Исии, а в 1942 году оно было преобразовано в Отряд 731. Так как разведки многих стран все время охотились за этим отрядом, в 1945 году ему дали новое название: Маньчжурский отряд 25202.

Затем Сагава перешел к рассказу об Исии:

— Его превосходительство начальник отряда — гордость Японии. Доктор медицины, доктор технических наук, доктор естественных наук — три докторские степени сразу! Он изобрел фильтры для очистки воды и культиваторы для выращивания бактерий, которыми вы каждый день пользуетесь, и все те, — Сагава показал в сторону второго отдела, — автомашины для снабжения армии водой. Сейчас эти автомашины — необходимое, важнейшее оружие Квантунской армии.

О фильтрах системы Исии и его автомашинах для подвоза питьевой воды нам приходилось слышать и раньше. Во время учебы мы ходили на завод, где делают эти фильтры. Завод находился недалеко от армейского госпиталя в Харбине. В памяти сохранилось здание с красной черепичной крышей и длинная печь, где обжигали диатомит — сырье для фильтровальных пластин. На заводе было налажено поточное производство различных фильтров для индивидуального пользования, а также ротных и батальонных фильтров. Когда об Исии было все сказано, Сагава перешел к фильтрам и автомашинам:

— Фильтры для индивидуального пользования похожи на малые носимые дегазационные аппараты. Такой фильтр во время пользования можно не снимать со спины. Достаточно нажать на рычаг ручного насоса, и из резинового шланга сразу потечет питьевая вода. Ротный фильтр длиной около двух метров имеет небольшой маховичок. Если вращать маховичок, то фильтр одним шлангом будет засасывать загрязненную воду, а из другого подавать чистую. Говорили, что с помощью этого превосходного аппарата можно очистить любую загрязненную воду, кроме морской, и что он не улавливает только один какой-то вирус, да и то безвредный для человека.

Автомашины для водоснабжения оборудованы более крупными фильтрами. В конструкции такой машины, где только возможно, используется дерево, чтобы ее можно было быстро сжечь при угрозе захвата неприятелем. В районах, где постоянно ощущается недостаток питьевой воды, эти автомашины поистине бесценны, — закончил свой рассказ Сагава.

Мы прослушали рассказ Сагава о генерале Исии с благоговением, словно повесть о великом человеке. В наших глазах Исии был почти божеством. Нам еще не приходилось близко видеть начальника отряда. Только раз нам удалось проводить его взглядом, когда он проезжал в великолепной темно-зеленой машине в сопровождении высших офицеров.

В тот вечер допоздна продолжалось обсуждение рассказа Сагава.

Из нашего отряда исчез один вольнонаемный. Это случилось в тот день, когда я во второй раз после поступления в отряд получил увольнение из казармы. Прошло всего два месяца со дня моего приезда сюда, но из-за однообразного и строгого распорядка, при котором отдохнуть можно было только полдня в неделю, они показались мне мучительно долгими.

В восемь часов утра тридцать человек, получивших в этот день увольнительную, собрались перед казармой учебного отдела.

— Ведите себя так, как приказано. Помните, что за воротами отряда за вами будут охотиться иностранные шпионы. Не болтайте, даже если с вами заговорит японский солдат или жандарм, не вздумайте куда-нибудь идти с ними. Поняли? — напутствовал нас младший военный чиновник Офудзи из учебного отдела.

Он оглядел нас, небрежно козырнул и сошел с возвышения, на котором стоял во время инструктажа.

Так как ходить в одиночку не разрешалось, нас разбили на группы по пять человек, связанных круговой порукой. Трое вольнонаемных служащих были назначены старшими. Из них я знал только Накано, а двое других — Китадзима и Сэкинэ — были мне незнакомы.

Хаясида тоже получил отпуск, но пятерка, в которую он попал, стояла далеко от нас, и окликнуть его мне не удалось. Целью нашей прогулки было знакомство с Харбином.

Когда Офудзи ушел, и мы уже приготовились отправляться, внезапно появился вольнонаемный Оми и громко крикнул: «Внимание!» И стал прохаживаться перед строем. Мы не питали к этому человеку ни малейших симпатий. В то же время мы, работники лаборатории, куда сам он не имел права входить, были у него словно бельмо на глазу.

— Сейчас я проверю, как вы знаете правила поведения во время увольнения, — наконец заговорил он. — Что вы будете делать, если вдруг отстанете от своей пятерки? Четвертый номер второй пятерки, отвечай!

Им оказался Окинака. Я, третий номер этой пятерки, задрожал от страха.

— Слушаюсь. Я пойду в пункт связи с отрядом и попрошу направить меня сюда, — волнуясь, ответил Окинака.

Именно этот парень первым из нас оказался избитым Оми. И теперь ему очень не хотелось иметь через него еще одну неприятность.

— В пункте связи не оказывают услуг заблудившимся детям. Кто ответит по-другому?

— Разрешите? Я останусь на месте и буду ждать, пока меня не разыщут товарищи, — ответил кто-то из третьей пятерки.

— Эка, сколько с тобой хлопот! Ну, кто еще?

Все стояли молча, не шевелясь, и по лицам было видно, что предвкушаемое удовольствие от прогулки уже испорчено.

— Вот и видно, что вы еще не усвоили духа нашего отряда. Да только подумать о том, что такое может произойти, уже означает допустить оплошность. Как это никто из вас не догадался ответить, что он ни за что не отстанет от товарищей по пятерке?

Отличавшиеся таким «глубокомыслием» нередко встречались тогда среди начальников. Помню, как в первые дни строевых занятий однажды инструктор подошел ко мне и, много раз заставив повторить прием «на плечо», вдруг молча протянул руку, схватил мою винтовку и потянул к себе. Я решил, что, наверное, должен отдать ему оружие, и выпустил из рук. А он вдруг напустился на меня:

— Кто же ты есть, если так легко отдаешь винтовку — душу солдата?

Короче говоря, нам то и дело устраивали ловушки. Хотя у инструктора был чин поручика, я потерял к нему всякое уважение. Такие люди воображают, что раз они начальники и мы обязаны беспрекословно повиноваться, значит они могут издеваться над нами. С тех пор мы все презирали Оми.

На военном грузовике вместе с нами отправились двое переодетых в штатское жандармов. На станции Пинфань мы пересели в автодрезину и поехали в Харбин. Из Пинфаня мы впервые увидели весь городок нашего отряда, главное здание которого издали походило на белый замок. До самой линии горизонта местность была очень ровной и пейзаж крайне однообразным. В Харбине мы прежде всего зашли в пункт связи на Гиринской улице, где расстались с жандармами.

У русского кладбища мы сели в трамвай и проехали мимо храма Хигаси-Хонгандзи и универсального магазина Акибаяси к реке Сунгари. Билетов никто не покупал. Кондуктор, высокий русский из эмигрантов, недовольно смотрел, как мы один за другим выходили из вагона. Сходивший последним очень испугался, когда кондуктор подтолкнул его в спину, да и у остальных на душе был какой-то неприятный осадок от этой бесплатной поездки.

У реки мы уселись на чахлую траву. На другой стороне виднелись красивые ярко-желтые здания, а выше по течению — красные дуги ферм железнодорожного моста. Из уютного клуба на берегу реки доносилась веселая музыка, похожая на легкую рябь, пробегающую по величаво спокойной глади реки.

Накано повесил на дерево полотенце и сказал:

— Вы можете гулять в пределах видимости этого знака.

Приехавший вместе с нами уже не молодой одинокий вольнонаемный служащий по имени Китадзима шутливо заявил:

— Что ж, господин Накано, в таком случае я позволю себе покинуть вас.

Ухмыльнувшись, он преувеличенно вежливо взял под козырек.

— Теперь ты, наверное, будешь занят. Привет супруге! — засмеялся Накано.

— Смотри, с пустыми руками не возвращайся, — весело поддержал его Сэкинэ.

Те, кто знал, что Китадзима холостяк, понимали, о чем идет речь, и ухмылялись. Мне приходилось сталкиваться с Китадзима в столовой для холостяков, и я тоже начал догадываться, в чем дело.

— А ты чего смеешься? Это не твоего детского ума дело! — выбранил меня Сэкинэ, хотя лицо его было не строгим.

К нам подошел уличный фотограф китаец, и мы окружили его. Пятерка, в которой был Хаясида, тоже присоединилась к нам.

— Ну как, господа солдаты, не угодно ли? — заговорил с нами фотограф на хорошем японском языке. Польщенные тем, что нас назвали «господами солдатами», мы оживились. Один из нас сказал:

— Нам хотелось бы сфотографироваться, но только мы не можем сказать вам, куда прислать фотокарточки.

— Да этого и не нужно. Я делаю моментальные снимки. Через пятнадцать минут они будут готовы.

С этими словами фотограф нацелился на нас большим фотоаппаратом и хотел снимать. Мы уже стали позировать, но тут Сэкинэ закричал:

— Эй, брось, такие снимки нельзя делать!

Фотограф ушел, кисло улыбаясь.

— Мне что-то совсем не хочется возвращаться в отряд, — неожиданно проговорил Хаясида, молча глядя на синее небо.

— Смотри, услышат! — предостерегающе сказал я, но товарищи из его группы поддержали Хаясида.

— При таком начальнике группы… и правда не захочешь! — недовольно проговорил один.

— В группе за тобой охотится начальник, а пойдешь в увольнение — за тобой охотятся шпионы… Разве этот фотограф не показался вам подозрительным? — заключил другой.

— Ладно, хватит, не стоит портить себе настроение, — пытался успокоить их я.

Но разговор в таком духе продолжался. Хаясида очень хотелось излить все то, что у него накипело в душе против Комия.

— Этот Комия любит давать волю рукам. Чуть что, сразу пускает в ход кулаки, — продолжал Хаясида и затем с горькой усмешкой добавил то, что было понятно только мне.

— После того раза мне все тяжелее приходится…

Дело в том, что однажды я надоумил его воспользоваться именем техника-лаборанта Сагава, чтобы избежать неприятностей. Может быть, из-за этого он и попал в еще более скверное положение… При мысли об этом я остро почувствовал свою вину перед Хаясида.