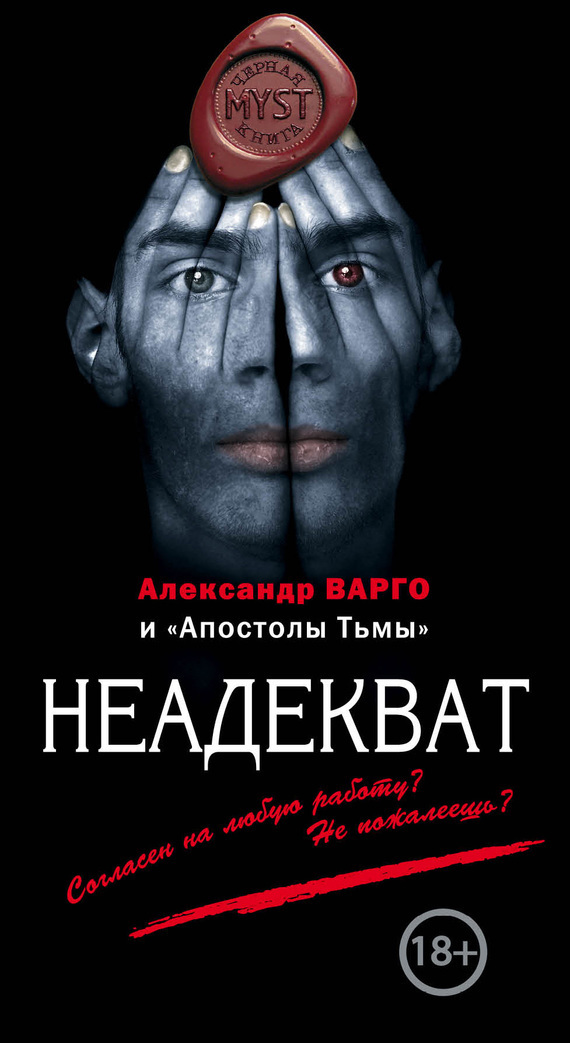

Книга: Неадекват. Сборник

© Варго А., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

* * *

Неадекват

2031 год.

Территория Московской провинции.

64-й район

Мако вышел из машины. Его невысокий рост компенсировался крепким телосложением, а глубокие залысины – длинной косичкой, как у шотландских воинов Средневековья.

К нему тут же метнулась нищенка. В худых, закопченных руках она держала укутанного в рванину ребенка.

– Эй, парень! Привет, парень! Как дела?

– Было все охрененно. Пока не увидел тебя, – бросил он, шагая по обочине. Попрошайка с младенцем в руках двинулась за ним.

На раскаленной от жары трассе полыхали сваленные в кучу покрышки. Мужчина внимательно смотрел вперед – сквозь черный вонючий дым просвечивалась убогая заправочная станция.

– Она пустая. Там нет ни хера, Мясники высосали все до капли, – сообщила неряшливо одетая женщина, проследив за взглядом мужчины. – Подкинь деньжат, а? Я куплю своему внуку молоко.

Она шагнула вперед, и Мако обдало вонью разложения. Он глянул на рыхлые черты лица ребенка, неестественную бледность кожи, и сплюнул.

– Ему не молоко, а гроб нужен. Купи себе нового.

– Парень, дай закинуться, – клянчила пожилая женщина, укутывая трупик мальчика грязным одеялом. – Бун-бун есть? Или чейси?[1] Хочешь, я у тебя отсосу? У тебя есть вода? Я подыхаю от жажды.

– Мне нужна женщина. Ее зовут Аделия. Она шлюха. Знаешь ее?

– Аделия, – пробубнила старуха, поджав губы. – Да х… ее знает. Сегодня Аделия, завтра еще какая-нибудь хуе… ля. Так что насчет воды? Я могу не только отсосать. Я еще…

– Заткнись, – оборвал ее Мако. Потеряв интерес к побирушке, он зашагал к заправке. Он верил, что удача должна повернуться к нему своим лицом (может, не слишком привлекательным) именно здесь.

– Я тебя раньше не видела тут, – продолжала бубнить нищенка, волочась за ним. – Лучше уходи. Этот район держат Мясники, если они увидят тебя, то убьют, а твои почки и сердце обменяют на бун-бун. У тебя хорошее сердце?

Мако не обратил внимания на слова старухи, которая по привычке продолжала укачивать разлагающегося ребенка.

Если что, он сможет дать отпор. Хоть мясникам, хоть вегетарианцам.

Как он и предполагал, заправка давно не работала. Шланги были вырваны с корнем и дохлыми черными змеями валялись у проржавевших колонок. Мако усмехнулся. Пережиток прошлого. Лет пятнадцать назад, перед тем как он сел в тюрьму, в этой стране только такие заправки и были.

Теперь действующие станции (которых можно сосчитать по пальцам) охраняются похлеще военных баз, на которых хранится ядерное оружие. С тех пор, как Россию расколола междоусобица, и она была разделена на провинции, превратившись в КРП[2], нефтяные запасы почти исчерпали себя.

Грызня велась и за питьевую воду, поскольку цены за этот необходимый для выживания человечества продукт, простой оксид водорода, достигли заоблачных высот. Мако еще помнил то время, когда он, будучи сопливым мальчишкой, мог спокойно включить кран, и оттуда лилась прекрасная, свежая вода. Теперь же вся вода, содержащаяся в водоемах, была непригодна для питья – от одного глотка можно было склеить ласты. Дожди в связи с резким изменением климата шли редко, но и эту воду пить тоже было невозможно.

Наступило время, о котором в прошлом веке писали пессимистически настроенные фантасты. Когда за небольшую бутылочку питьевой воды (или канистру бензина) резали глотки, а новорожденными детьми торговали прямо на улице. Единой централизованной власти в некогда громадном государстве не было – каждая провинция была поделена на районы, в которых бесчинствовали вооруженные группировки.

Неподалеку от заправки угрюмо чернел остов сожженной полицейской машины. Тут же, на усохшем дереве, было распято полуистлевшее тело комиссара полиции.

Он не случайно оказался в одном из самый опасных районов, территория которого контролировалась враждующими мотобандами. Мако была нужна эта шлюха Аделия, и, судя по добытой информации, она могла обитать тут.

Главное, чтобы она была жива. Потому что у него есть к ней пара вопросов.

Ему почудилось какое-то движение за спиной, и он резко обернулся. В заброшенном магазинчике, что стоял рядом с заправкой, кто-то был. Ступая тяжелыми ботинками по осколкам стекла, мужчина направился туда.

– Уходи отсюда! – надрывно прокричала ему вслед старуха. Мако не обернулся.

Старуха выматерилась. Посмотрев в раздутое лицо гниющего ребенка, она покачала головой – с таким «товаром» она ничего не заработает. Тем более здесь. Нищенка опустила руку, и тряпье развернулось зловонной простыней. Крошечный трупик беспомощно шлепнулся на грязный асфальт, напоминая сломанную куклу.

– Купи… – пробурчала старуха, аккуратно сворачивая тряпки. – Где я куплю свежего внучка? Разве что украсть?

Мако вошел в магазин. Там пахло мочой и чем-то горелым.

– Я видел тебя, – громко сказал он. – Если ты не выйдешь через пять секунд, я спалю этот отстойник вместе с тобой.

Из-под стойки вылезла чумазая женщина со спутанными волосами в мешковатом ветхом платье. На вид ей можно было дать и тридцать пять, и все шестьдесят.

– Не жгите меня, – хрипло проговорила она.

Мако вплотную приблизился к ней.

– Ты знаешь Аделию? Она шлюха. У нее татуировка на шее в виде ящерицы.

– Кто вы?

Мако, не меняя выражения лица, ударил ее по щеке. Грязнуля вскрикнула, отпрянув назад.

– Ты ее знаешь, – в его голосе послышалось удовлетворение.

– Мы не виделись много лет. Она… она не занимается больше этим.

– Если женщина шлюха, то, даже прекратив раздвигать ноги за деньги, она не перестанет быть ею. Внутри она останется обычной потаскухой, – сказал Мако. – Где она?

– Я не знаю, – пробормотала женщина, и Мако отвесил ей еще одну пощечину. На потрескавшихся губах бродяжки показалась кровь.

– Не бейте, – сказала она, из ее глаз потекли слезы, оставляя белые дорожки на давно не мытом лице.

– Отвечай.

Проститутка всхлипнула.

– Кто-то говорил, что она завязала. Кажется, она переехала в 9-й район.

Мако понимающе кивнул. 9-й район – почти что элита, что-то сродни ранее существовавшей Рублевке. В 2021 году в ходе государственного переворота действующая власть была свергнута, а коттеджи на Рублевке, принадлежащие чиновникам и прочим приближенным к ним толстосумам, разнесли по кирпичику, а многих из них, не успевших вылететь из тогдашней России на своих частных самолетах, повесили на фонарных столбах. А некоторых сожгли, как ведьм во времена инквизиции. В назидание остальным ненасытным коррупционерам. Правда, ожидаемой пользы это не принесло.

– Что еще знаешь о ней?

Запинаясь, женщина начала говорить, а Мако, проворно достав телефон, включил функцию диктофона.

– Ты убьешь ее? – спросила она, когда закончила говорить. Он смерил ее ничего не значащим взглядом.

– Я убью тебя, – мягко сказал он. – Терпеть не могу шлюх. Но прежде ты отсосешь у меня. Трахаться с тобой не буду – это все равно, что валяться в дерьме.

– Не надо, – замотала головой женщина, пятясь назад. – Пожалуйста. У меня есть вода. Ее можно пить, целая банка. Я отдам вам ее. Только не трогайте меня. Прошу.

Мако расстегнул ширинку.

– Воду я найду и без тебя. Иди сюда.

– Нет.

Он вынул из кармана просторных черных штанов кусачки.

– Я коллекционирую зубы шлюх. Знаешь, сколько я уже накопил? У меня с собой уже вторая коробочка. В каждую из них вмещается примерно шестьдесят штук.

– Я отдам вам зуб. Только не убивайте! – выкрикнула она.

Мако ухмыльнулся.

Позади раздался звон стекла. Ухмылка моментально испарилась с его щетинистого лица. Он отреагировал мгновенно, упав на пол. Тут же прозвучала короткая автоматная очередь, тело женщины надломилось, прошитое насквозь стальными жалами пуль. Нелепо взмахнув руками, проститутка отлетела к стойке и сползла на пол.

Мако достал нож, отползая в сторону. Через минуту в разграбленном магазинчике появился сутулый мужчина в длинном кожаном плаще, густо забрызганном грязью, полы которого были разлохмачены, словно его в последний момент вытащили из мясорубки. В его руках был пистолет-пулемет. Плечи, предплечья, грудь были покрыты пуленепробиваемыми пластинами. На голове красовался исцарапанный шлем, шею украшал серебряный кулон в форме двух скрещенных скальпелей.

Шаркая ногами, Мясник приблизился к лежащей женщине.

– Ого. Вроде не в нее целился, – с изумлением протянул он. Сзади бесшумно возник Мако. Бандит почувствовал неладное, но было уже поздно – лезвие ножа прошло точно сквозь пластины. Еще один точный удар. Мужчина захрипел, пистолет упал на изгаженный пол.

– Она…

Мако поднял голову. Шлюха была все еще жива.

– Не ходи к Аделии. Она убьет тебя.

– Пока, – бросил он с сожалением. Эх, а мог бы еще пару зубов в копилку положить. Но у него было негласное правило. Он забирал зубы только в том случае, если у него был физический контакт с проституткой. И он соблюдал правила этой игры. Собственно, можно было трахнуть и мертвую (замарашка уже закатила глаза, перестав дышать) но он не был некрофилом.

Мако обыскал мертвеца. Присвистнул, обнаружив в его кармане гранату.

Он вышел на улицу и замер.

Трое Мясников разделывались с его стареньким «Ягуаром». Один проколол все четыре колеса машины, второй крушил молотком стекла. Третий, всунув шланг в горловину бака, сливал бензин в канистру. Бандиты были одеты в точно такие же грязные плащи, в который был облачен убитый в магазине.

На дороге были беспорядочно припаркованы самодельные квадроциклы, четыре гибридно-ржавых мутанта, покрытых толстым слоем пыли. На одном из них на руле был установлен крупнокалиберный пулемет.

Увидев, во что превращается его машина, Мако сморщил лоб. Злобно ухнув, он метнул гранату, укрывшись за стеной магазина.

Взрыв расплескал знойный воздух, озарив на мгновенье все вокруг белой вспышкой. Когда Мако выглянул, сквозь рваные клочья дыма было видно, что двое из Мясников лежат, распластав конечности.

Третий, расколотивший окна его автомобиля, был ранен в плечо и ногу – он успел прыгнуть за «Ягуар», что и спасло ему жизнь. Замерев, Мясник присел на колено, пальцы потянулись к арбалету, висевшему на боку. Его лицо было замотано пропитавшимися гноем бинтами, сквозь узкую щель тлели прищуренные глаза. Парень гнил заживо. На впалой груди мерцал точно такой же кулон в виде скальпелей.

Мако подошел вплотную. Забинтованный поднял заряженный арбалет, и они одновременно выстрелили. Стрела прошила бицепс Мако. Бандита откинуло на асфальт, голова развалилась надвое, как тухлый кабачок.

– Ты все равно сдохнешь, – сварливо сказала нищенка. Все это время она пряталась за покореженной колонкой, с безумной улыбкой наблюдая за бойней. Когда все было закончено, она коршуном кинулась к трупам бандитов, выворачивая наружу карманы.

Мако подошел к машине, хмуря брови. Он вырвал из раны гарпун, словно это была незначительная заноза. По руке заструилась кровь.

Перевел взгляд на квадроциклы Мясников. До отсидки он имел опыт езды на чем-то подобном. Наверное, у него получится.

Мако сел на ближайший аппарат. Его взгляд случайно упал на мертвого мальчика, которого выбросила нищенка прямо на дорогу. К нему уже торопливо спешили облезлые крысы.

Конфедерация, лопни мои глаза. Несколько десятков независимых регионов, постоянно враждующих друг с другом, вот что представляет собой эта долбаная Конфедерация. При этом твари, влачащие свое жалкое существование в Провинциях, брызжа пеной, называли себя гражданами. Хотя сами давно превратились в безжалостных, смердящих крыс, как вот эти, рвущие на части мертвого ребенка, и готовы убить друг друга за глоток воды.

Дерьмо.

Он завел квадроцикл.

– Ты сдохнешь! – закудахтала нищенка, выгребая из карманов плаща забинтованного Мясника мелочь и упаковку бун-буна.

Вдали послышался гул. Он вибрировал, становясь громче с каждой секундой, словно зарождающийся ураган.

Мясники.

Эта встреча ему ни к чему. Ему нужна Аделия.

Четырехколесная переделка, подскакивая на обломках асфальта, унеслась прочь.

Квадроцикл пришлось бросить задолго до цели – иначе это вызвало бы подозрения. Мако было не привыкать. Закинув на спину спортивную сумку, он шел пешком.

– Коленька… Все будет хорошо, – шептал он.

Он быстро нашел обнесенный высоким забором участок, где должна была проживать интересующая его женщина.

У ворот было небольшое столпотворение – оказалось, кто-то застрелил секьюрити, следящего за объектовым режимом. Заметив, что с трассы выруливает бронированный полицейский автобус, Мако быстро скользнул внутрь. На полноватого мужчину с обширной лысиной и косичкой, облаченного в черную рубашку, никто не обратил внимания.

(Аделия).

Ади.

Она любила, когда он ее так называл.

И ему нравилось ее так называть. Крича, она извивалась под ним, требуя еще и еще, и Мако, измотанный до полуобморочного состояния, в эти секунды думал, что это не женщина, а самый настоящий дьявол, который каким-то образом исхитрился влезть в телесную оболочку Аделии.

Вскоре он стоял перед ее домом.

«Именно так я и представлял твое гнездышко».

Он внимательно посмотрел на ворота. Нынешние технологии позволяли встраивать камеры слежения так, что они были невидимы для человеческих глаз. Наверняка Аделия уже знает, что к ней пришел гость. Интересно, узнает ли она его спустя столько лет? Должна. Хотя годы, проведенные за решеткой, сильно изменили его.

Мако шагнул к воротам. На его лице отразилось недоумение – они были открыты. Ха! Даже в таких небедных районах каждый был сам за себя. Каждый жил так, словно этот день – последний, каждый был готов к внезапному нападению или шальной пуле. Так что открытые ворота при отсутствии хозяина – это сигнал.

Что-то не так.

(Он здесь. Тот, кто убил охранника на въезде).

От этой мысли Мако почему-то испытал приступ странного возбуждения.

Он бесшумно вошел в дом, окунувшись в приятную прохладу. На первом этаже с тихим шипением ездил автоматический уборщик, тщательно пылесося коврик у дивана. Со второго этажа доносилась какая-то возня.

– Ади… – прошептал Мако. Он расстегнул «молнию» сумки. На него слепо скалилась мумифицированная голова с дырой вместо носа.

– Вот мы и у цели, Коленька.

Полюбовавшись на высохшее лицо, он аккуратно закрыл сумку.

Наверху кто-то закричал. Мако узнал этот голос. Он узнал бы его из тысячи.

Надо спешить. Иначе все сделают за него.

По лестнице вниз важно прошествовал крупный пушистый кот, мазнув хвостом по его ноге.

Оказавшись наверху, Мако двинулся к спальне – звуки доносились оттуда. Он осторожно вошел внутрь, и сердце его подпрыгнуло, как мячик на резинке.

– Отойди, – скомандовал он толстяку с потной лысиной, который обрывал зубами липкую ленту. Ади, совершенно голая и такая божественно-прекрасная, была намертво прикручена скотчем к кровати. Ноги бесстыдно раздвинуты, и Мако стоило немалых усилий не смотреть туда.

(Всему свое время).

– Не лезь! – зарычал толстяк. – Ты не знаешь, что сделала эта тварь!!

– Догадываюсь, – спокойно кивнул Мако, вынимая нож. – Ади, она ведь такая. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать.

Женщина вздрогнула, услышав свое уменьшительно-ласкательное имя. Ее заплаканные глаза округлились.

(Узнала!)

– Она кинула меня. Я разорен, – тяжело задышал толстяк. – Банк забрал мой дом и бизнес. Я потерял все. И все из-за нее. Ты слышишь?!

– Ну да. Тебе просто не нужно было связываться с ней, – обронил Мако.

Взгляд чрезмерно располневшего мужчины метнулся к дробовику, прислоненному к шкафу. Слишком далеко. Он снова посмотрел на Мако, сжавшись от страха, – глаза надвигавшегося на него незнакомца в черной рубашке предрекали смерть.

– Не надо, – пролепетал он. Он засеменил к окну, но споткнулся о сваленное одеяло, и, взвизгнув, упал. Мако прыгнул на него.

Толстяк успел взвизгнуть еще один раз, но после третьего взмаха умолк.

В комнату вошел кот. Животное с интересом уставилось на дробовик, явно не понимая, как и для чего этот странный предмет оказался в его доме.

– Боже мой, Ади, – вздохнул Мако, поднимаясь на ноги. – Стоит тебя оставить на некоторое время, ты обязательно в говно влипнешь.

Женщина умоляюще глядела на него, нечленораздельно мыча.

– А, ну да.

Мако вытащил мокрый от слюны кляп из ее рта.

– Костя…

Он ухмыльнулся, демонстрируя отсутствие некоторых зубов:

– Я уже давно не Костя. Костя умер тогда, Ади. Когда я благодаря тебе оказался в тюрячке. И сидеть бы мне еще пять лет, если бы не бунт. Мне пришлось вырезать чип, который установили в моем теле для слежки за мной – так делают со всеми заключенными. Было очень больно, Ади, потому что чип был вживлен в шейный позвонок.

– Мне очень жаль.

Мако провел указательным пальцем по голому животу женщины. Он был упругим, без единой складочки жира, как у гимнастки.

– Ты почти не изменилась, Ади. И, наверное, не изменишься.

– Костя…

– Такие, как ты, не стареют.

Глаза Мако блеснули странным огоньком.

– У вас, шлюх, внутри какой-то волшебный тумблер. Он, наверное, регулирует время в ваших блядских телах, переключаясь туда-сюда. Вон, смотри на меня. Лысый, как этот жирдяй, зубов нет, пузо растет. А ведь мне всего сорок два.

Кот отошел от ружья, и, мягко ступая лапками, приблизился к кровати.

– Костя, освободи меня.

– Освобожу, – улыбнулся Мако. – Только чуть позже.

Не удержавшись, он добавил:

– Ты прекрасна. Как всегда.

Аделия всхлипнула.

– Ты меня пугаешь.

– Не надо меня бояться. У меня мало волос на башке и растет брюхо, но с моим дружочком, к счастью, все отлично.

Мако наклонился к ней и нежно поцеловал в мягкие губы.

– У тебя кровь на руке, – заторможенно сказала Аделия.

– Я знаю. Ничего страшного. У тебя есть вода?

– Да. На кухне, на столе целая упаковка.

Мако вышел из комнаты.

Она закусила губу. Похоже, ее бывший ухажер даже не собирается ее развязывать.

Аделия выдавила из себя жалкую улыбку, когда Мако вернулся, вытирая губы.

Он медленно снял рубашку, и она побледнела.

– Ты что собрался делать?

Рубашка полетела на пол, за ней последовала не слишком чистая майка. Глаза женщины завороженно остановились на мощной грудной клетке Мако. В самом центре, поблескивая, щерилась челюсть, украшенная гротескно-кинжальными зубами. Рисунок искрился, словно был нарисован ртутью.

– Это серебряная нить, – пояснил Мако, заметив, что женщина не отрывает взгляда от экзотической татуировки. – Специальная прошивка. Круто, да?

Он начал стаскивать с себя военные ботинки, потом брюки. По телу Аделии пробежала мелкая дрожь.

– Зачем ты пришел? – вырвалось у нее.

– Ты еще спрашиваешь? – удивился Мако. На нем остались только трусы, которые он, чуть помедлив, тоже снял. Затем подвинул к кровати свою сумку.

– Я скучал по тебе, – признался он, грузно плюхаясь рядом с женщиной. Понюхал ее взмокший от пота локон волос. – Всегда любил натуральный запах женщины.

Он начал ласково поглаживать все еще красивую, крепкую грудь Аделии.

– А ты молодец. Подтяжек не делала?

– Делала.

Рука Мако постепенно сместилась вниз, ласково гладя бархатистую кожу.

– Тебе нравится?

Аделия глубоко выдохнула.

– Знаю, нравится, – хрипло прошептал Мако, прижавшись к ее разгоряченному телу. – Ты ведь рада, что я тебя спас от этого толстяка?

– Да.

– Что ты ему сделала? – Мако навис над ней. – Обокрала? Хотя нет, это слишком мелко для тебя. Уговорила перевести на себя все счета?

Он вошел в нее, как торпеда, и Аделия вскрикнула от неожиданности.

– Не бойся меня, – услышала она сквозь серую пелену его хрипловатый голос. – Я не причиню тебе боли… Пока.

Он кончил очень быстро, и лицо Аделии исказила гримаса.

– Ты так ничему и не научился, – фыркнула она, отворачиваясь. – Я не успела.

– Дорогая, меня все устраивает. Не успела сейчас – успеешь потом, – философски заметил Мако. – Но зато я быстро восстанавливаюсь.

– Развяжи меня, – раздраженно потребовала Аделия.

– У тебя есть выпить? – осведомился мужчина.

– Нет. Я не пью алкоголь. Есть чейси и туту-лайт.

– Я не люблю ваши гребаные колеса, – скривился Мако. – Куда катится этот трижды трахнутый мир?

Он снова начал гладить женщину. Краем глаза Аделия видела, что «орудие» ее бывшего кавалера снова приведено в боевую готовность.

– Ты псих, – она тихонько застонала, когда он снова лег на нее. – Но я тебя хочу, сволочь.

– Я всегда вспоминал тебя, – пыхтел Мако, начиная ритмично двигать бедрами. На кровать тихо запрыгнул кот, и он заметил его.

– Что, извращенец, нравится подсматривать?

Кот молча изучал Мако, и тому показалось, что круглые глазища животного излучают неподдельное презрение.

– Пошел отсюда, – бросил он, и кот, фыркнув, тихонько отступил назад. Некоторое время он, замерев, наблюдал за яичками Мако, которые вздрагивали в такт движениям, потом, присев, неожиданно прыгнул, вытягивая вперед лапы.

Мако заорал. Опустив голову, он посмотрел между ног, и, к своему ужасу, увидел проклятого кота, который с азартом пытался поймать растопыренными когтями его яйца.

– Пошел! Пошел на хер отсюда! – бешено сверкая глазами, рявкнул Мако. – Твою мать, Ади!

Он спрыгнул с кровати и уже хотел схватить за шкирку животное, но кот ловко отпрянул и, зашипев, ринулся к двери.

Аделия засмеялась.

Мако с ненавистью посмотрел на нее.

– В вашем доме все психи, – процедил он. – И люди, и коты. И, уверен, даже тараканы.

Он пощупал свою мошонку. Вроде все на месте.

– О, черт, – на глазах Аделии выступили слезы. – У меня есть игрушка с шариками… Тпруся, наверное, решил, что твои яички очень похожи на них… Ха-ха-ха! И у меня нет тараканов! Черт, черт!

– Перестань ржать, шлюха, – побагровел Мако, но Аделия не могла остановиться. У нее началась самая настоящая истерика, и оборвалась она только тогда, когда Мако ударил ее в лицо. Массивный перстень рассек губу женщины, выбив ей зуб. Аделия закашлялась, потрясенно глядя на него.

– Выплевывай. Ну, давай, – сказал он, подставляя мозолистую ладонь. – Я коллекционирую зубы шлюх. Ну?

– Я… гык… проглоти… ла, – поперхнувшись, едва выговорила она.

– Тогда придется выбить еще. Я не собираюсь ждать, когда тебе захочется освободить кишечник, – сказал Мако. Он снова уселся на Аделию. – Тебе очень идет, когда на тебе кровь. А еще я люблю читать на ваших блядских лицах панику. Мне нравится, когда вы боитесь. Я давно искал тебя. Параллельно охотясь на шлюх.

– Кост…

– Я Мако! – зарычал он. – Видела?

Он с силой ткнул толстым пальцем в свою массивную грудь. – И сегодня я сожру тебя!

Аделия застыла в ужасе. Целую минуту они смотрели друг на друга.

– Но прежде я хочу поговорить о своем брате.

Она испуганно моргнула.

– Ты ведь знала его? Когда я сел в тюрячку, ты стала шлюхой. Мой брат помогал тебе, как мог. И однажды ты переспала с ним. Так?

– Кос…

– Не Костя, сука. Нет тут Кости.

– Мако. Да, Мако. Ты все не так поня… – сбивчиво начала говорить Аделия, но он ее перебил:

– Не нужно ничего объяснять. Ты трахнулась с ним и потребовала денег. Он не дал – откуда они у него? Нищий студент, которого выгнали за плохие оценки. Он влюбился в тебя и написал мне об этом. А твои сутенеры отмудохали его до полусмерти за долги. Он умер в нашей квартире. Понимаешь, Ади? И никто о нем не вспомнил. Он умирал. И, наверное, звал тебя. И никто за ним не пришел. Он умер от голода и жажды! Бутылка воды уже тогда стоила как телевизор или ноутбук! Мой дом разграбили, а тело брата даже не похоронили! Ты меня слышишь? Я пришел домой и увидел на кухне его труп!! Он сдох, и крысы сожрали его нос!

Мако вдруг наклонился, раздалось резкое «вжжжиг!», после чего он навис над ней, держа в руках нечто яйцеобразное, дурно пахнущее, и с этого коричневатого предмета что-то сыпалось, как труха с прогнившего дерева.

– Скажи привет Коленьке, – прошипел он.

Аделия завизжала, чувствуя, что безумец снова внутри нее. Мертвое лицо, болтающееся перед ней, буравило ее своими пустыми глазницами.

– Как тебе это?! – кричал Мако. Он сжал шею Аделии, тыча другой рукой ей в лицо оторванной головой брата. – Он был единственный, кто у меня остался! И он полюбил тебя! Проси у него прощения! Ну же! Целуй его!

Размахнувшись, он с силой впечатал голову в лицо Аделии, и та истошно закричала. Ее тело конвульсивно затрепетало.

Внезапно она крепко зажмурилась, ее окровавленные губы сжались.

Мако непонимающе смотрел на низ живота. Туда, где постепенно, словно росток, зрела боль. Чудовищная боль, стальным кольцом все плотнее и плотнее сдавливая его «младшего брата».

– Ади?

Голос прозвучал робко и едва слышно.

(Она сдохла).

– Ади.

Пальцы разжались, и голова Коленьки, которому на момент смерти только исполнилось двадцать один, покатилась по полу.

– Мне больно, – выдохнул он.

Кровь продолжала поступать в набухший член, но он не мог сделать ни единого движения. Ни вперед, ни назад. Он застрял. Намертво, как в тисках.

Упершись в плечо неподвижно лежащей женщины, он осторожно потянулся назад. Ему показалось, что в его гениталии вонзились сотни игл, боль была настолько ослепляющей, что он чуть не потерял сознание.

Аделия открыла глаза.

– Мне тоже больно, – прошептала она. Ее изящные пальчики сжались в кулаки.

– Что ты сделала? – взвыл Мако. Его лицо стало багроветь, висок вспучила толстая жила, похожая на фиолетовую пиявку. – Что ты со мной сделала?!!

Все так же тихо она ответила:

– Ты просто напугал меня, Костя. Это всего лишь мышцы. Спазмы. Так бывает.

– Ооооххх, – застонал Мако. Он попытался просунуть пальцы во влагалище, надеясь хоть как-то расширить отверстие, но все было тщетно – с таким же успехом он мог бы пытаться увеличить диаметр металлической трубы.

– Мне нужно успокоиться.

– Я убью тебя, – прохрипел Мако. Он снова ударил ее.

– Ты только хуже сделаешь, – спокойно сказала она. – Нам может помочь теплая вода.

Ее лицо в отличие от багровеющего Мако покрылось мертвенной бледностью, словно вся ее кровь перекачивалась в охотника за проститутками.

Мако чувствовал, как мозг застилает губчато-розовый кисель – сейчас он просто лопнет от давления, разлетевшись на сотни кровавых ошметков. Его мутный взгляд упал на нож, которым он убил толстяка. Он положил его на крошечный журнальный столик, но этот чертов столик стоял как минимум в трех метрах от кровати. Как он доберется до него?

– Я все равно… вскрою тебя, Ади, – проскрежетал Мако. – Как… консервную банку.

Тускнеющий взгляд выхватил лежащую на подоконнике раскрытую косметичку. Там наверняка должны быть ножницы. Он попытается до них дотянуться.

Скрипя зубами от раздирающей боли, он, приподнимаясь на одной руке, стал понемногу подтаскивать тело к краю кровати, одновременно другой рукой поддерживая обмякшую Аделию. Главное, чтобы они не грохнулись с кровати. Его «дружок» не выдержит этих приключений, он и так распух внутри этой пугливой дуры, как надувной матрас.

– Ади… не сопротивляйся.

– Ты хочешь вырезать его из меня?

Качаясь от слабости, Мако всматривался в черты ее лица.

– У меня нет другого выхода.

Он продолжил двигаться к краю кровати. Вскоре их тела почти наполовину свисали над полом. Трясущаяся рука Мако тянулась к косметичке.

Еще сантиметр.

Есть.

Пальцы мертвой хваткой сжали глянцевый чехольчик. Там точно есть пилочка для ногтей. Или ножнички для обрезания кутикул.

Позади раздались чьи-то мягкие шаги.

– Привет, Ади, с тобой все в порядке? – раздался где-то сверху писклявый голос.

«У меня глюки», – промелькнуло у теряющего от боли сознание Мако. Или в воду, которую он выпил здесь, был подмешан чейси.

– Сними с меня эту блевотину, – криво улыбнулась Аделия, глядя куда-то поверх головы Мако.

– Что, опять? – нахмурилась вошедшая женщина. У нее были длинные волосы апельсинового цвета, в носу, бровях и нижней губе поблескивал многочисленный пирсинг. Ее лицо было в глубоких морщинах, что никак не вязалось с великолепно сложенной фигурой. – Тебя на пару часов оставить даже нельзя.

– Кто это? – Мако с трудом слышал собственный голос. Он никак не мог расстегнуть идиотский чехольчик с маникюрным набором.

– Я купила перепелиных яичек. Уверяли, что они свежие, – говорила женщина, словно ничего не происходило. Будто на обнаженном теле ее подруги не распластался какой-то мужик, с тупым упорством пытающийся зубами разорвать косметичку. Будто у кровати не остывал труп лысого толстяка, а у окна не валялась чья-то мумифицированная голова.

– Отлично, – напряженно улыбнулась Аделия. – Обожаю яичницу из перепелиных яичек, Лапка. Поторопись.

Женщина с оранжевыми волосами вернулась, держа в руках громадные, почти черные от времени ножницы.

– Видишь, как пригодились… Это еще от моей бабушки осталось. Прикинь, Ади, они в те времена сами себе одежду шили! Ну что я тебе рассказываю, ты сто раз слышала про мою бабушку.

Лапка щелкнула в воздухе ножницами. От мрачного лязга Мако вздрогнул, будто очнувшись от наркоза. Он облизал губы, вмиг ставшие сухими и шершавыми.

– Ади, нет.

– Не называй меня Ади. Для тебя я Аделия.

– Не подходи! – завопил Мако. Лапка, снисходительно кивнув, словно имея дело с капризным ребенком, обошла кровать, после чего схватила мужчину за седеющую косичку.

– Отпусти, сука!!!

– Держи его руки. Этот болван мне мешает, – деловито сказала она, и Аделия, вытянув руки, словно клещами вцепилась в кисти Мако.

– Нет. Нет, нет, – захрипел он, дергая конечностями.

Лапка ловко просунула руку с ножницами к паху мужчины.

– Не волнуйся, это быстро.

– Осторожнее, – обеспокоенно сказала Аделия. – Не поцарапай меня.

Накрашенные черной помадой губы Лапки раздвинулись в ухмылке. Стальные лезвия ножниц соединились, с легкостью перерезав плоть.

Глаза Мако вылезли наружу. Рот раскрылся, как дыра в высохшем колодце, легкие раздулись, но крик все не шел, застряв где-то в глотке. Аделия с отвращением спихнула его на пол. Из раны между его раскоряченных ног стала толчками выплескиваться кровь.

– Сама вытащишь? Или помочь? – участливо поинтересовалась Лапка, освобождая с помощью тех же ножниц руки Аделии от липкой ленты.

– Сама.

Женщина слезла с кровати, массируя себе мышцы бедер.

Наконец легкие прорвало, и Мако закричал. Аделии показалось, что от его звериного вопля колыхнулась искусственная роза в стеклянной вазе.

Лапка, удивленно хлопая кукольными ресницами, закрыла уши.

– Заткнись! – возмущенно крикнула она.

Аделия освободилась от инородного предмета в теле после четвертого приседания.

– Как же ты так, Ади? Ты была на грани фола.

Лапка шагнула к окровавленной кровати и, нагнувшись, приподняла матрас. Нож с узким лезвием был на месте. Проверила изголовье – там был спрятан точно такой же, запасной. – Почему ты не воспользовалась ими? Ведь всегда прокатывало.

– Потому что меня связали, – ответила Аделия, растирая покрасневшие запястья.

– Он? Или вот этот милый, толстый дурачок? – Женщина указала на труп у кровати. – Кто он, кстати?

– Да хрен его знает, – пожала плечами Аделия. – Лапка, я что, должна помнить всех своих старых клиентов? Ему удалось застать меня врасплох, когда я садилась в машину. Охранник на воротах что-то заподозрил, и он разнес ему голову. Он связал меня, поэтому я так облажалась. И… Если бы не этот, – она вытянула красивый пальчик, указывая на катающегося на полу Мако, – наверное, меня бы прикончили.

– О, так это твой спаситель? – просюсюкала Лапка, ее старушечье лицо растянулось, словно растресканная резина. – Спаситель-мучитель? Дрочитель-членовредитель?

Женщины захихикали, страстно прижавшись друг к дружке и целуясь. На щеке Аделии остался след помады.

– Что у тебя с губой?

– Урод выбил мне зуб. Кстати, проверь его сумку.

– Ади, – Мако с трудом поднялся на колени, зажимая ладонями кровоточащую рану. – Дай полотенце. Или сделай мне укол.

– Ага. Может, тебе еще ногти на ногах постричь?

– Я СДОХНУ! Пожалуйста, помоги!

– О, нет, – возразила Аделия, запахиваясь в цветастый халат. – Часа полтора ты протянешь.

– Ади, смотри, что у него тут, – Лапка кинула подруге пластиковую коробочку, в которой гремели желто-бежевые камешки одинакового размера.

– Красивые зубки, – оценила Аделия. Сняв с коробочки крышку, она высыпала на ладонь горсть.

– Давай, жри свою коллекцию, акуленок[3].

Мако вертел головой, кашляя. Его рот наполнился зубами тех, над которыми он еще сам совсем недавно имел неограниченную власть.

– Ладно, что будем с ним делать?

– Можно продать его одному арабу, – предложила Лапка. – Он из Саудовской Аравии, Сейфул, ты его знаешь. Ему как раз для коллекции не хватает еще одной куколки, мы вчера с ним переписывались. Он любит товар из Конфедерации. Говорит, наши – самые выносливые. Кстати, он зовет нас в гости.

Ади внимательно смотрела на Мако. Часть зубов он все-таки проглотил, и теперь с мольбой смотрел на нее. Весь пол под ним был темно-красным, словно он перевернул ведро томатного сока и сел в самую середину густой жижи.

– Он плохой малыш. Но он спас меня, – сказала она, и по лицу женщины скользнула едва уловимая тень воспоминаний. – Приготовь обезболивающее. Нужно прижечь рану.

Лапка понятливо кивнула:

– Твоя доброта когда-нибудь тебя погубит. Тебе, кстати, все тут убирать. Я драила дом в прошлый раз, теперь твоя очередь.

В комнату вошел Тпруся. Увидев на полу кусок члена, он принялся возить его лапой из стороны в сторону. Лапка отняла «игрушку» у кота, на что Тпруся недовольно фыркнул.

– Это который уже? – полюбопытствовала Лапка, подбрасывая отрезанный член в воздух.

– Не помню. Кажется, восемнадцатый, – ответила Аделия.

– Пора вести учет. Все хотела спросить… Ты себя можешь контролировать? Боже, иногда я думаю, а что будет, если это произойдет, когда мы будем вместе, – с беспокойством сказала Лапка. – Представляешь, я даже как-то видела сон, как ты поймала мой палец.

Она озабоченно посмотрела на свой указательный палец с длинным ногтем. – Знаешь, Ади, на ночь я буду убирать ножи. Так мне будет спокойно.

– Не переживай, – нежно поцеловала ее Аделия. – Я ведь люблю тебя. И никогда не сделаю тебе плохого. Тем более палец проще вытащить.

Они снова обнялись.

– Ты хочешь оставить его у нас? – спросила Лапка, ласково кусая Аделию за мочку уха.

– Почему бы нет. У нас в подвале уже есть двое. Они уже наскучили друг другу, поэтому он внесет разнообразие. Вместе будет веселее. Вот только лишнее обрежем.

– Хорошо, я принесу все необходимое.

Мако, ослабев от кровопотери, растянулся на полу. Ему почему-то захотелось уснуть. Наверное, это просто сон. Да, надо поспать, и весь этот кошмар исчезнет.

– Я не виновна в смерти твоего брата, – сказала Аделия, подойдя к высохшей голове. Толкнула ее босой ступней, как футбольный мяч. – Он стал наркоманом. Клянчил у меня деньги. Потом заразился сифилисом.

Она усмехнулась.

– У него нос провалился задолго до того, как в твой дом пришли крысы, Мако. Понял теперь?

(Не ходи к ней).

Она убьет тебя.

Холодея, Мако вспомнил слова опустившейся проститутки.

(Вот только лишнее обрежем…)

Из глотки вырвался сиплый свист.

Через несколько минут в комнату вошла Лапка, держа в руках странное продолговатое приспособление вроде паяльника, на кончике которого плясало миниатюрное пламя. В другой руке была эмалированная миска со шприцем и ампулой.

– Добро пожаловать в новую жизнь, малыш, – засмеялась Аделия.

Слухи

Месяц назад Инна переехала в Москву. Вернее, в Подмосковье, но для девушки, всю жизнь мечтавшей вырваться из оков родного индустриального гиганта, разница была несущественная. Час на электричке, и ты уже в столице. Час обратно – и ты в сером уродливом городишке, куда люди приезжают поспать, чтобы утром вновь окунуться в сияние заветной Москвы.

Инне везло. Накопленные деньги еще не закончились, а она уже нашла работу. Супермаркет в центре столицы, недалеко от Пушкинского музея и храма Христа Спасителя. Неплохой старт, считала она.

Впрочем, засиживаться слишком долго за кассовым аппаратом Инна не планировала. Как и миллионы других девочек из провинции, она надеялась встретить того самого москвича, который заберет ее из супермаркета, из съемной квартиры и под марш Мендельсона поселит в черте МКАД.

Задача, конечно, не из легких. Сегодня Инна отработала свой первый день в новой смене: до 22.00. Прибавьте час на дорогу и попытайтесь найти время на поиски жениха.

«Ничего, – думала девушка, выходя из междугородной электрички. – Главное, я освоила московский акцент».

Вместе с небольшой группой людей она спустилась с вокзальной платформы и оказалась на ночной улице. Пассажиры, что ехали с ней, быстро рассеялись по сторонам, оставив ее одну.

Непривычная после столичного шума тишина зазвенела в ушах. Инне и днем не очень нравилось в этом захолустье: провинциалка, она все же выросла в городе-миллионнике. Ночью же Подмосковье и вовсе выглядело угрожающе. Угрюмые пятиэтажки тонули в безмолвии, изредка нарушаемом пьяными вскриками или тоскливыми песнями. Горящие окна были такой же редкостью, как горящие фонари.

Пока она работает в этой смене, ей каждый день предстоит возвращаться домой в темноте и одиночестве.

«Это временно», – подбодрила она себя и пошла к пятиэтажкам. Каблучки громко застучали по асфальту. Словно азбука Морзе, призывающая случайных маньяков познакомиться с беззащитной жертвой.

«А тот Емельянинов, консультант из отдела электроники, не так плох», – подумала Инна, опасливо косясь на обрамляющую аллеи сирень. В воздухе пахло цветами и мочой.

Вдалеке залаяли собаки – эти одичавшие стаи были бичом провинции. Из окон выплеснулись аккорды бытовой ссоры.

– Придушу, сука! – сказал невидимый голос кому-то, а потом включился Высоцкий. Достаточно громко, чтобы под песню о волках можно было неслышно душить.

Инна ускорила шаг. Впереди замаячила хрущевка, в которой она снимала квартиру. Девушка миновала ряд гаражей-ракушек, доминошный столик и электрическую будку. Пересекла детскую площадку с врытыми в землю автомобильными покрышками. Она никогда не видела здесь детей, да и с соседями сталкивалась редко. С работы ее встречал лишь похожий на языческого идола деревянный чебурашка. Но в этот стремящийся к полуночи вечер во дворе было людно.

Инна заметила их издалека. На лавочке у подъезда, освещенные светом из единственного горящего окна, сидели три фигуры. Невероятная массовость для здешних мест.

Тревожные мысли заполнили голову девушки. Вдруг это наркоманы? Вдруг они захотят ее ограбить или изнасиловать? Откликнется ли кто-нибудь, если она начнет кричать? Придут к ней на помощь или безразлично отвернутся к настенному ковру?

«Нужно было купить газовый баллончик, как советовала мама».

Но в следующую секунду от сердца девушки отлегло. Правду говорят, что у страха глаза велики. Никакие это не наркоманы, а всего-навсего три засидевшиеся допоздна старухи.

Инна, незадолго до переезда похоронившая бабушку, испытывала к пожилым людям трогательные чувства.

Упрекнув себя в малодушии, она пошла к подъезду.

Раньше девушка не замечала, чтобы на местных лавочках кто-то сидел. Наличие дворовых бабуль вдруг сделало подмосковный городок милее. Более живым, что ли.

До Инны донеслись обрывки беседы:

– А я вам говорю, тлен. Не было там жидкости, как труха все. Берешь, оно ломается, сухенькое. Ни крови, ни лимфы. Только пыль…

Говорившая старушка – Инна хорошо видела всех троих – была грузной женщиной с коротко подстриженными волосами и орлиным носом. Одетая не по погоде тепло, в мужской свитер с американским кондором, она обмахивала себя каштановой веткой.

– Чушь! Там брызгало все. А где от газов треснуло, там сочилось. Густо сочилось, с запахом. В ней мотыльки выросли и вылетали потом, жались к полиэтилену изнутри. Красиво…

Возражавшая женщина была маленькой и округлой, в толстых очках с роговой оправой. Она вязала, используя необычайно длинные и неровные спицы. Спицы стучали друг о друга, ковыряя траурно-черную пряжу.

– Добрый вечер! – сказала Инна, поравнявшись с лавочкой.

Маленькая старушка подняла на нее комично увеличенные диоптриями зрачки и дважды моргнула. Не удостоив новую соседку приветствием, она вернулась к вязанию. Старушка в свитере окинула Инну мрачным взглядом и едва слышно фыркнула. Третья же, та, что молча сидела посредине, даже не посмотрела в ее сторону.

Самая худая и, должно быть, самая старая из женщин третья старуха была одета в дюжину одежек и держала на коленях картонную коробку с семечками. Высушенное временем лицо было опущено вниз, изуродованные артритом пальцы безучастно перебирали содержимое коробки.

Инне стало обидно за то, что с ней не поздоровались, но она вспомнила: это Москва (ну, почти Москва), и здесь свои понятия о вежливости.

Демонстративно повернувшись, она пошла в подъезд.

– Слыхали, опять в метро рвануло, – сказала старуха с кондором.

– Еще бы, – отозвалась старуха со спицами. – Тринадцать жертв!

– Четырнадцать. Безруконький в больнице помер.

– Кишки, говорят, на поручнях висели.

– Мясорубка… а террористов не найдут.

– Никогда не найдут.

«Какой ужас», – Инну передернуло. «Терроризм», слово из телевизора, с переездом в Москву обрело реальные угрожающие формы.

Железные двери подъезда уже закрывались за ней, когда старуха с кондором сказала старухе со спицами:

– Инка.

И та ответила:

– Шалава.

На следующий день про теракт заговорили все: и работники супермаркета, и посетители. Люди взволнованно звонили близким, перешептывались, горестно вопрошали, чем занимаются милиция и правительство. Плазменные телевизоры в отделе электроники говорили голосом Арины Шараповой:

– Тринадцать человек погибло, около тридцати доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. По предварительным заключениям, бомба была оставлена под сиденьем в задней части вагона…

– Когда это произошло? – спросила изумленная Инна у Вовы Емельянинова.

– Полтора часа назад.

– Не может быть!.. Я же вчера об этом слышала…

– Ты что-то путаешь. Наверное, ты слышала о каком-то другом взрыве. Эй, с тобой все в порядке?

– Да-да… – пробормотала девушка, хотя никакого порядка в ее душе не было. И лишь фляга с коньяком, любезно предложенная Емельяниновым, успокоила ее.

Начальство объявило короткий день. Инна вернулась в Подмосковье засветло и занялась домашними делами. Около одиннадцати вечера она решила посмотреть телевизор, о чем немедленно пожалела.

– Мальчик, которому во время сегодняшнего теракта оторвало обе руки, умер в больнице, не приходя в сознание. Таким образом, он стал четырнадцатой жертвой потрясшей мир бойни. Напомним, что…

Инна выключила телевизор и подошла к окну. С высоты четвертого этажа она видела ночной двор, петельки врытых в землю покрышек, деревянного чебурашку. Она открыла окно и посмотрела вниз.

На лавочке сидели три темные фигуры. Бабушки, которые гуляют по ночам.

Грузная старуха обмахивала себя веткой каштана, старуха в очках дергала спицами узлы пряжи, старуха в центре молча перебирала семечки.

«Грымзы, – зло подумала Инна, вспомнив, как вчера ее ни за что обозвали «шалавой». – Облить их, что ли, холодной водой?»

Представив результат такого хулиганства, девушка захихикала. На самом деле она никогда не осмелилась бы на подобный поступок.

– Слыхали, – неожиданно отчетливо произнесла старуха с кондором. – Лешку Талого подрезали.

– А-то! – подтвердил чавкающий вставной челюстью голос старухи со спицами. – Дружки же его и подрезали. Восемь ножевых.

– В селезенку, в почки, в печень-печенюшку прямо…

Казалось, женщины наслаждаются, перечисляя кошмарные подробности чужого несчастья. В голосе звучало нескрываемое удовольствие, будто утоленный голод.

– Умер, как пес, в подъезде, – приговаривала старуха с кондором. – Кровушкой истек, холодненький, покойничек теперь, совсем покойничек…

Инна резко захлопнула створки. И вновь в последний момент услышала:

– Шалава!

Настали долгожданные выходные. Погода стояла прекрасная, в окна лился запах цветущих растений. Инна выпорхнула из съемной квартиры, напевая под нос незатейливую песенку. С утра ей позвонил Емельянинов, предложил показать Москву. Самое время выгулять шикарное синее платьице, привезенное с малой родины. Оно отлично сидело на ней, подчеркивая достоинства фигуры. А как соблазнительно обтягивало попку!

Крайне довольная собой, Инна стучала каблучками о ступеньки подъезда. Между вторым и третьим этажами цокающий ритм сбился. Она остановилась перед группой парней, рассевшихся на перилах и преградивших ей путь. Типичные завсегдатаи обгаженных постсоветских подъездов, коротко стриженные, худые, с криминальной мглой в глазах. С передающимися от старшего к младшему брату замашками завсегдатаев российских тюрем.

Сердце Инны застучало быстрее. Она ощутила на себе насмешливые, оценивающие и одновременно презрительные взгляды. Пожалела, что у платья такой глубокий вырез.

«Это просто малолетки, – подумала девушка. – Они ничего мне не сделают».

– Пропустите, – потребовала она.

Самый старший из парней, лет девятнадцати, ощерился желтозубой улыбкой. Он был по-своему красив, с нервными чертами лица и повадками волчонка. Их зрачки встретились. Глаза парня были задумчивыми и даже печальными, что контрастировало с его ухмылкой.

– Пропусти, – повторила она твердо.

– Никто не держит, – сказал он и махнул рукой, вали, мол.

На предплечье парня она разглядела синюю наколку: «Талый».

В памяти всплыли слова старух: «Лешка Талый кровушкой истек, покойничек теперь, совсем покойничек»…

Инна прошла сквозь строй парней. Они проводили ее улюлюканьем и свистом. Только красивый мальчик с наколкой не свистел.

Выходные удались на славу, Вова Емельянинов оказался очень веселым и остроумным собеседником, к тому же, судя по всему, отнюдь не бедным женихом. Для консультанта из супермаркета – очень небедным. Жаль, домой не позвал, да и она, вернувшись в Подмосковье, пожалела, что не пригласила его к себе. В чужой квартире, в чужом городе ей жутко захотелось ощутить на себе сильные мужские руки.

Всю ночь во дворе кто-то хрипло смеялся.

Началась рабочая неделя. Ежедневно ее встречали во дворе деревянный чебурашка и три неизменные фигуры на лавочке.

Она старалась пройти мимо них быстро, но обрывки фраз все равно доносились до ее ушей. Это были всегда какие-нибудь гадости, мерзкие факты из чьих-то биографий, истории смертей.

– Маринка-то с пятого залетела от дагестанца…

– Он в своем Дагестане человека сбил, слыхали? В 99-м сбил девочку и с места аварии сбежал, так его и не поймали. Долго ж она умирала, девочка эта, раздавленная по асфальту…

Ключи, как назло, выскальзывали из пальцев Инны, никак не попадая в кружок магнитного замка.

– Маринка не дура, инженерику сказала, что от него беременна, а он и клюнул.

И тут же совершенно новая информация:

– Умерла Маринка во время родов, слыхали? Порвалась вся…

И хотя Инна понимала, что все это только сплетни отвратительных старух, возвращаться в съемную квартиру становилось еще невыносимее.

«Это временно», – как мантру, повторяла она и по ночам, проснувшись, подходила к окнам: сидят ли? Сидят. При свете луны, втроем.

Она не встречалась с троицей в дневное время. Даже когда в их дворе проходили похороны и собралось столько народа, сколько Инна не встречала во всем городке прежде, старух среди них не было.

«Почему же вы не явились на похороны? – подумала Инна, скользнув глазами по процессии. – Вы же так любите мертвецов…»

В гроб она посмотрела не из любопытства, а втайне надеясь, что увидит в нем одну из старух.

Но в гробу лежал парень, с которым она столкнулась в подъезде неделю назад. Волчонок. Лешка Талый.

По рукам девушки побежали мурашки.

«Это совпадение, – подумала она. – Так бывает. Парень вертелся в маргинальной среде, нет ничего удивительного, что он погиб, как старухи и предсказывали»…

Предсказывали…

«Нет ничего странного в том, что они говорили о теракте за день до теракта – в мире происходит столько взрывов»…

Инна нервно потерла лицо рукой.

Она подумала, что нужно спросить, как именно погиб Талый, убедиться, что подробности смерти не совпадают с опередившими их сплетнями…

Спросить хотя бы у той девушки, что стоит в обнимку с мужчиной кавказской национальности…

Но она не спросила. Она пошла в квартиру, надеясь, что горячая ванна избавит ее от дурных мыслей.

В следующую субботу они с Вовой целовались в арке перед нехорошей квартирой Булгакова, он мял ее груди и жарко сопел в шею.

– Ко мне нельзя, – сказал он. – У меня ремонт, живу у друга.

– Поехали ко мне, – тяжело дыша, произнесла она.

Этим вечером городок не показался ей ни опасным, ни зловещим. Всего-то надо было чувствовать мужское плечо, мужские губы под каждым неработающим фонарем.

– Вот там я живу.

Старух она увидела издалека. Горделиво выпрямила спину, подхватила спутника под локоть.

Старуха с кондором и старуха со спицами повернули к ним головы, лишь та, что сидела в центре осталась привычно безучастной.

– Не здоровайся, – шепотом предупредила Инна.

– С кем? – уточнил Вова, и тут же старуха с кондором сказала, обращаясь к своим товаркам:

– А это Вова Емеля в Москве без году неделя, врет, что коренной москвич, а у самого долги и ВИЧ.

Слова прозвучали совершенно четко в абсолютной тишине.

Инна ошарашенно посмотрела на старух.

Те были заняты своими делами. Спицы подбирали черную пряжу, пальцы двигались в семечках, широкие каштановые листья хлопали в воздухе.

– Ты… ты слышал?

– Что, куколка?

Инна подняла глаза на Емельянинова.

Он спокойно улыбался ей. Нет, он не слышал. А может быть, и нечего было слышать…

– Мне… наверное, показалось… та ужасная старуха прочитала стишок, и мне послышалось…

В горле Инны запершило, она не смогла договорить. Не смогла сказать: «Мне послышалось, что он про тебя».

Ведь в этом не было никакой логики. Бред. Безумие.

Он подтолкнул ее к подъезду и полез целоваться на лестничной клетке. Она стояла, опустив руки по швам, плотно сжав губы.

– В чем дело, куколка?

Она попросила, чтобы он ушел. Он хлопал ресницами и все еще улыбался. Она настаивала и расплакалась.

– Куда мне уходить? – спросил он.

Она лишь трясла головой и повторяла:

– Уходи, я хочу побыть одна.

– Сука, – сказал он на прощание.

Она проснулась ночью от странного звука. Хлопанье – так хлопает по воздуху веер или что-то подобное. И еще шорох, будто истерзанные артритом пальцы перебирают семечки, цепляя длинными ногтями дно коробки. И еще легкое позвякивание, какое бывает, когда искривленные спицы стучат друг о друга.

Инна распахнула глаза.

Они были здесь, в ее комнате.

Они сидели прямо на изножье дивана, цепляясь задними лапами за поверхность, как могут сидеть лишь животные.

Старуха со спицами посмотрела на девушку хищно, из-за диоптрий казалось, что у нее восемь глаз разного размера. Обрамляющие ее рот отростки-хелицеры зашевелились. С них капала густая ядовитая смола.

– Слыхали, – проворковала старуха. – Инка-шалава в Москву переехала. С тремя мужиками крутила, всех троих бросила.

– А то! – сказала, щелкая изогнутым клювом, старуха с кондором. – Три аборта, а ей все мало, ничему не учится.

Средняя молчала, низко опустив голову, лишь шуршали в семечках ее лапки.

– У отца ее рак, отец гниет, – продолжала первая старуха, поглаживая ногощупальцами свое покрытое бородавками брюшко. – Она отца бросила, она на похороны к нему не приедет.

– Никого не любит, кроме себя, – подтвердила старуха с кондором. – Шалава…

– Ложь, ложь! – закричала Инна что было сил.

И проснулась.

По дороге на работу она сделала две покупки: дешевенький MP-3 плеер и газету с объявлениями. Квартира в Раменском стоила намного дороже той, что она снимала сейчас, но решение уже было принято. Она съедет отсюда, пока окончательно не сошла с ума. Здесь творится что-то странное, что-то, в чем не нужно разбираться, от чего следует просто бежать.

– Емельянинов про тебя слухи распускает, – сообщила ей напарница. – Что, мол, ты того, с приветом.

– Мне плевать, – отрезала она.

– Смотри, до начальства дойдет, могут и уволить.

Инна задумалась и произнесла:

– А ты знала, что у него ВИЧ?

Три поп-хита сменились в ее ушах, пока она шла от вокзала к своему двору.

«Он больше не мой, – напомнила она себе. – Это последняя ночь здесь, завтра я буду жить в новом месте».

Она включила звук в плеере на полную громкость. Музыкальный блок сменила радиопередача.

– Привет, привет, привет! – загрохотал голосистый диджей. – Сегодня в студию мы пригласили троих прекрасных гостей. Вернее гостий! Кто может знать о ситуации в России больше, чем те, кто старше самой России! Да что там России, они ровесницы планеты Цереры, а это, на секундочку, старше Аллы Пугачевой и даже Луны! Поверьте, они лишились девственности, когда древние платформы еще только собирались объединяться в материк Лавразию! Шучу-шучу, они до сих пор девственницы!

Не обращая внимания на словесный понос ведущего, Инна шагала по двору. Деревянный чебурашка проводил ее безжизненным взглядом.

«Не смотреть в их сторону, – прошептала она про себя. – Ни за что не смотреть…»

И тут она услышала их голоса. Прямо из наушников, из радио, четкие, перебивающие друг друга:

– Мор… Чума… Язвы на трупиках, язвы и волдыри…

– Война, они опробовали новое оружие, которое мгновенно убивает яичники…

– А Алик из пятого задавил жену… расчленил в ванной… на глазах детей лобзиком… Соленья делал…

– Привез жене шубу из заграницы… Паук отложил яйца в ее ушах…

– Автомобильная катастрофа… Весь класс как один…

– Заживо сгорел при запуске ракеты…

– В брачную ночь отравились газом…

– Рак…

– Саркома…

– Смерть…

Инна завизжала и сорвала с себя наушники. Они полетели на асфальт, словно свившиеся гадюки с двумя капельками крови на динамиках.

Инна подняла полный ужаса взгляд.

Лавочка стояла возле подъездных дверей, преграждая путь.

И они, конечно, они были там: звенящие спицы, хлопающее опахало из каштановых листьев, шорох семечек. Глаза, которые срывают с тебя одежду, проникают под кожу извивающимися червями, смотрят, что у тебя там. И видят все.

Инна бросилась прочь, не задумываясь, теряя туфли, во тьму, назад, подальше от них, на последнюю электричку, успеть, успеть, успеть…

Старуха с кондором и старуха со спицами смотрели ей вслед, обвиняюще хмурясь.

А та, что сидела посредине, ее звали Мать Крыса, открыла беззубый рот, и из него потоком хлынули косточки. В основном мелкие, но были и крупнее: осколки ключиц, кусочки черепов. Кости падали в картонную коробку, отскакивали на асфальт со стуком. Наконец поток иссяк.

Старуха поднесла к лицу скрюченную руку и засунула пальцы себе в рот. Так глубоко, словно хотела пощупать желудок. Ее тощее гусиное горло вспухло, кисть полностью исчезла за впавшими губами. Отыскав что-то внутри, женщина вытащила руку. Нити слюны тянулись за ней, в пальцах была зажата крошечная белая косточка.

Две другие старухи уважительно молчали, ожидая.

Некоторое время Мать Крыса обнюхивала находку. Ее лицо, черное, как обгоревшая древесная кора, поднялось к ночному небу. Веки разлепились, и укутанные в бельма глаза посмотрели в пустоту.

– Слышали, – сказала старуха, – Инку-шалаву собаки загрызли. Три черных суки. Изорвали в клочья и лицо ей поели, а внутренности по всему пустырю разнесли. А у одной суки детки родились, и у щенка на боку пятно в виде крестика.

На том старуха устало уронила голову на грудь и зашелестела пальцами в коробке.

Старуха со спицами многозначительно фыркнула и вернулась к вязанию, а та, что обмахивала себя веткой, задумчиво поглядела на небо.

Голая луна мерцала над крышами пятиэтажек. Ветер увел стадо туч на север, в сторону Москвы.

Яма на дне колодца

Не нужно эпитафий. Я уйду так, словно меня никогда и не было на этом свете. Без почестей и ружейных залпов. Кричать не стану, хотя те, кто выжил, наверняка попытаются меня заставить.

Ворошу угли штакетиной.

Они едва теплые, умирающие.

Только в самых крупных из них, будто в драгоценностях, светится внутри что-то алое, летне-закатное. Пройдет еще полчаса, и вставшее солнце не позволит разглядеть их пульсирующую начинку.

Я ворошу воспоминания. Столь же стремительно холодеющие, но еще не потерявшие былого жара.

Костюм насквозь пропитан дымом. Он въелся в мои волосы, кожу, налип на слизистую глаз, забился под ногти, застрял меж зубов, клещом забрался в царапины. Втягивая противоречивые запахи сгоревшей древесины и ядовитого пластика, я вспоминаю.

Стена отчужденности, хранившая дом на протяжении черт знает скольких лет, улетучивается. Едва заметной перламутровой спиралью ввинчивается в дымные столбы. Впитывается в красные пористые кирпичи замкового забора. Трескается со звоном колокольчиков. Тает.

Значит, скоро приедут пожарные расчеты. Полиция. Машины «Скорой помощи». К тому времени, надеюсь, я потеряю последние силы и уже буду мертв.

Бреду по пожарищу. Ощущаю себя дрезденцем, выжившим после сокрушительно-затяжной бомбежки союзников. Пейзаж располагает к такого рода сравнениям. Не хватает лишь угольных, оплавленных по краям воронок. Но что-то подсказывает мне, что скоро здесь будет одна большая воронка.

Потому что сибирская земля обязательно разверзнется. Как в рассказе Эдгара По. Как с оранжевой цистерной. Заглотит протухший кусок реальности, как сом набрасывается на мясную приманку. И отныне городу будет нечего бояться.

Колосс разрушен. Значит, иммунная система привычного мира наверняка постарается как можно скорее избавиться от опухоли.

Утянет ли она выживших, если таковые есть?

Сарай, в котором мы хранили садовый инвентарь, а я нашел свою «золотую дозу», еще пышет сухим и обжигающим. Здесь воняет кипящим маслом для газонокосилок. С протяжным ревом догорают мешки удобрений. Обхожу сарай по широкой дуге, чувствуя на лице злые прикосновения огня.

Пиджак, рваный и изъязвленный в сотне мест, нагревается так, словно вот-вот вспыхнет древним пергаментом. Улыбаюсь и возвращаюсь к парадному крыльцу. Опираюсь на занозистую штакетину, словно сказочный странник.

Ощущаю себя архитектором деструкции. Высшим чином тайного незримого ордена, о котором мне рассказал старший лакей.

Я – не способный разглядеть очарование парящего орла или обнаженного девичьего бедра – в кои-то веки вижу настоящую красоту. Вижу. Впитываю, словно моя заскорузлая окровавленная рубаха, дым. Стараюсь зафиксировать мгновение, не упускать его.

Красота повсюду. В черных обколотых колоннах каминных труб, сиротливо оставшихся без стен. В спекшихся бесформенных комках, еще вечером бывших домашней электроникой, игрушками, одеждой и стеновыми панелями. В обвалившихся кухонных столах, чьи тяжелые каменные плиты треснули причудливым узором. Из подвала все еще тянет горелым мясом, и я понимаю, что это отнюдь не испорченный ростбиф…

Возбуждение уходит. Я остаюсь наедине со страхом, ошалелым осознанием сделанного и медно-кислым предчувствием конца. Неизбежного. Так и не уверовав, что работа исполнена и все позади.

Вдруг лишаюсь контроля над ногами и тяжело опускаюсь на колени. Прямо в черную, еще теплую массу, грязную и болотно-липкую. Поднимаю исчерченное сажей лицо к рассветному небу, словно жду, что оно заговорит со мной. Понимаю, сколь глупы и безосновательны подобные ожидания, и снова улыбаюсь…

Человек на руинах. Одиночка на пепелище. Невидимка среди двухмиллионного города.

Кто я такой? Четыре с половиной месяца назад, когда все началось, я не мог ответить на этот вопрос.

Не могу и сейчас…

Меня зовут Никто.

Подобно Одиссею, я вошел в пещеру к циклопам. И проиграл.

Жизнь – с большой вероятностью. Душу – почти наверняка.

Искупления не случилось. Груз ужасного пожара не смог утяжелить перо богини Маат, и будущее по-прежнему туманно. Еще час назад, глядя на прожорливый огонь – своего сумасбродного, капризного и жадного ребенка, – я предполагал, что этот мужской поступок хоть как-то искупит все недоброе, что я сделал в жизни.

Теперь, глядя на смерть зверя с тысячами багряных плавников, я уже не уверен в этом.

Я всегда был никем.

Мне никогда не хватало смелости, подобно одноглазому Одину, признать, что я бросал руны раздора меж мужами и соблазнял чужих жен. Обманывал, воровал и втирался в доверие. Крал, избивал, угрожал, ходил по лезвию ножа и отплясывал на игле шприца. Льстил, трусливо заискивал и прелюбодействовал без оглядки.

Наблюдая, как в восточном крыле перекрытия подвала проседают на минус второй этаж, я отдаю себе отчет, что хорошим человеком меня могла назвать только мама…

Жду, что небо подаст мне знак. Сообщит, что миссия выполнена. Попытка зачлась. Начинание замечено, и отныне судьба станет благосклонна.

Небо молчит, и лишь трещат в сердцевине пожара раскалывающиеся балки и каминные трубы великолепного дома. Лишь долетают издали, будто бы с другой планеты, сирены пожарных экипажей. Стонут зубастые стены, перемоловшие не одну невинную жизнь. Невинную? А поглощал ли особняк невинных?

В пачкающемся месиве я замечаю что-то блестящее. Перехватываю посох-штакетину, с чавканьем вгоняю в грязь, замешенную на золе, пепле и крови. Подцепляю и выдергиваю под око рассвета жестяной портсигар Чумакова. Смятый, пустой, раскрытый, словно рот умирающего в агонии.

Жалею ли я этого ублюдка? Достоин ли он ужасной участи хозяев? Пожалуй, достоин.

Мои губы кривятся, когда я представляю, как огонь заживо пожирал Чуму.

Не судите, да не судимы будете? Теперь это определенно не про меня…

Воспоминания тлеют, обжигая сознание.

Смотрю на кованые ворота, запертые изнутри. И снова проживаю события последних месяцев. Надлом в душе начинает кровоточить, как свежий. По моей черно-серой щеке бежит слеза.

Если бы я мог что-то изменить, пошел бы на это?

Земля под ногами вздрагивает, напоминая о городе вокруг. Напоминая о лошадях, карликах, исчезнувших казахах, отражениях в зеркале и игрушках без батареек, ротвейлерах и энтропии. И я понимаю, что нет…

Асфальт дает мне силы.

Шкура большого города. Топать по ней – будто взбираться на спину поверженного Левиафана. Приятно и волнительно. Каждый шаг отдается в теле новым импульсом, заставляя, умоляя, подталкивая сделать следующий.

Проверял не раз: двадцать минут прогулки по земле, траве или щебневой обочине автотрассы, и я устаю, словно столетний старик. По асфальту же могу проткнуть мегаполис от корки до корки. Буду идти, пока не сносятся бронзовые башмаки. Пульс города дает мне силы.

Я иду. Возвращаюсь в место, с которого все началось. В родные пенаты. В свою персональную Итаку, в Шир, в Амбер – средоточие воспоминаний и клыкастых демонов Мнемозины. В колыбель, выплюнувшую меня в лицо злому миру с его вселенской несправедливостью, фобиями, вредными привычками, опасностями и маленькими радостями.

Слева, до сих пор скованное коркой льда, раскинулось море. Сверкает на солнце гигантской фарфоровой тарелкой. Острова вдали похожи на заплесневелые остатки великанской трапезы. Конечно, любой краснодарец в лицо плюнет при такой оценке водохранилища, пусть даже столь большого. Но для новосибирцев Обское всегда было морем. Своим, карманным, затхлым и загаженным. Но морем.

На улице теплеет с каждым днем.

Мне, собственно, все равно. Но возможность уже завтра снять насквозь пропотевший шарф греет душу. Греет приближением лета? Нет, вряд ли. Я давно не умею радоваться смене сезонов.

Обочина дороги хлюпает в такт моим шагам. От пролетающих мимо машин летят комки склизкой слякоти. Левая штанина до бедра покрыта шрапнелью грязевых брызг. Иду не по встречке, бессовестно нарушая правила пешеходов, но все еще надеясь, что меня подберут и добросят до Речного…

Раздается рев мотора, затем по серой ленте ускользает капсула зализанного седана. Новый взрыв грязи, новая порция клякс на потертой джинсовой ткани. Надежда тает. Замухрышек не подбирают, можно испачкать салон.

Ничего. Я дойду. Асфальт придает мне сил.

Когда чувствую, что начинаю сдавать, смещаюсь чуть левее. Пренебрегая правилами элементарной безопасности, шагаю по трассе. За спиной рычат машины вечно недовольных своей жизнью россиян.

Дорога змеей, апрельское солнце в лицо.

Скоро вечер, а я еще не решил, где ночевать.

Вхожу на Шлюз. Не по дуге, следуя автомобильной дорогой – напрямик, через дворы. Давно тут не был. Почти ничего не поменялось, только наверняка исчезли утки и виднеются ближе к волноломам кресты крохотной церквушки.

Нестерпимо пахнет весной, талым снегом и бензином.

Там, где сугробы эволюционировали в лужи, плавает веселенькая пленка всех цветов радуги. Забрызгав ботинки и штанину, напиваюсь из колонки. Та скрипит, стонет, вопит на весь двор, но напор дает. Удивлен, что их еще не посносили. Удивлен, что именно эта действует и не замерзла.

Наполняю невыносимо ледяной водой «полторашку» из-под «Касмалинской».

Скидываю рюкзак, сажусь передохнуть на прохладный бетонный блок – импровизированную баррикаду от негодяев, намеревающихся проникнуть во двор многоэтажки и бросить там машину на ночь. Со смаком закуриваю одну из трех оставшихся сигарет. Дымлю не часто, но в удовольствие.

Голову кружит, я голоден, устал и почти счастлив. В такие моменты начинает казаться, что я не совсем пропащий человек. Есть и хуже.

Тут-то на бетонную чушку и подсаживается паренек.

Такой же горемыка, как и я. Лет тринадцати на вид. Но это только на вид, если в глаза не заглядывать. А там… Я отвожу взгляд. Вспоминаю, как лет шесть назад подрабатывал в больнице Горно-Алтайска. Был там один дед, ветеран Великой Отечественной. Матерый, иссеченный морщинами, суровый и крепкий, но уже подкошенный близкой смертью. Многое повидал дед этот. Рассказывать не любил. Но уж если и вспоминал войну, то только кровь и жестокость. Без соплей и сантиментов.

Кошусь на парнишку, сидящего рядом. И понимаю, что у него точно такие же глаза. Глаза человека, научившегося смотреть сквозь грани мультивселенной. Увидевшего нечто, не доступное описанию.

Он просит сигарету. Я делюсь, несмотря на скудность запасов.

В нашей доле нельзя не поделиться.

Рассматриваю его поношенные тряпки, дырявую лыжную шапку. Даю прикурить и не спешу донимать расспросами. Он запанибратски благодарит и сообщает, что у него есть история, от которой в Голливуде точно свихнутся.

Пожимаю плечами, готовясь выслушать. Невольно вспоминаю Форреста Гампа. Не фильм, хоть и тот неплох, но исходную книгу Уинстона Грума, где обдолбанный Форрест травит свои занятные байки…

Да, я читаю. Много и разное. Сержант Пэ – отмороженный барнаулец, в свое время научивший меня делать уколы между пальцами ног, – пафосно называл наш круг общения «прогрессивными психонавтами». Хиппи XXI века, пытающимися расширить границы сознания и избежать тисков системы. Конечно, это были пустые оправдания собственных слабостей. Но какое-то время я тоже считал себя «прогрессивным». А потому читал.

Именно это удержало меня от передоза и вечного забвения. От тюрьмы, из которой не возвращаются. От нашествия легионов душевных мук. Сейчас это удерживает от падения. Не знаю, куда… да и есть ли куда дальше? Но ощущаю – есть.

И потому держусь за книги.

Обыватель подавится утренней кашей, если выяснит, как много их можно найти на свалках и дворовых мусорках возле подъездов. Старые издания, новые издания. С вырванными страницами, следами от подошв на обложках, рваными переплетами. Люди больше не берегут книги. Выбрасывают, будто фантики от съеденных конфет. Платон, Джеймс, Кант, Толкиен, Хокинг, Кристи, Дюма и Леонард. Многие другие. Я искренне радуюсь новому знакомству. Искренне огорчаюсь расставанию: с моим образом жизни большой багаж – недопустимая обуза.

Сейчас в рюкзаке «Волшебник Земноморья». Издание старое, отвратительного перевода, но, слушая шлюзовского парнишку, я отчего-то сразу вспоминаю про настоящую магию и природу вещей. И солнечный свет становится бледнее. Стараюсь не подавать виду, курю и слушаю.

Он говорит без умолку минут двадцать. Кругом ходят люди, у которых один наш облик вызывает приступы брезгливости и тошноты. Нам плевать. Мы мерзнем, но делаем вид, что обоим хорошо.

Паренек говорит. В его истории есть существа, пьющие кровь. Есть существа, один взгляд которых может довести до безумия. Есть смельчаки, охотящиеся на этих существ. И есть любовь, от которой стекленеют вены. Есть измены, предательства и разбросанные по снегу кишки. По словам парнишки, события произошли здесь, на Шлюзе, несколько лет назад. Действительно произошли.

Вежливо киваю.

Нельзя понять, поверил ли я, или просто соглашаюсь с его точкой зрения.

Такие, как мы с этим подростком, крайне непредсказуемы. Можем обидеться в мгновение ока. Достать заточку. Или кастет. Никто не станет оплакивать меня, подрезанного за неуважение к рассказчику. О том, что во дворе валяется жмурик, в полиции узнают только утром…

Парнишку мой жест удовлетворяет.

Внутренне я соглашаюсь, что на одной из граней необъятного количества реальностей такое действительно могло произойти. Отдаю ему пачку с последней сигаретой. Местный бродяжка не благодарит, лишь чуть склоняет голову.

– Если что и очищает, то это огонь, – говорит он и растворяется в наступающем вечере. – Но его жар не всегда достаточно силен…

Вспоминаю эту фразу позже. Значительно позже. Стоя на коленях посреди адского костровища на месте дома, в котором прожил до конца лета.

Я захочу быть прощен. Но о прощении – не сейчас.

Найти временную подработку все труднее.

Устроиться помогает умение разумно излагать свои мысли и отсутствие тяги к бутылке. Мешают гастарбайтеры. Не знаю уж, легальные или нет, но они сейчас везде. А если казахам, узбекам или таджикам перебежать дорогу, то можно проснуться в канаве с отверткой в боку.

Теперь это их город. Город анаши и насвая.

Город азиатского рокотания, все чаще заглушающего русскую речь. Теперь это их подряды на чистку улиц, строительство домов, работу грузчиком, ассенизатором, курьером, кондуктором или водителем троллейбуса.

В свары не лезу. Если вижу, что теплое место занято, просто ухожу искать другое.

Рук не опускаю, пояс подтягиваю все туже.

Тем не менее на Шлюзе я провожу две ночи.

Сначала подменяю заболевшего грузчика в крупном продуктовом магазине. Некстати заболевшего, с точки зрения директора магазина, и совсем кстати – с моей. Работаю быстро и исполнительно, на брань не реагирую, ничего не ворую, стараюсь поменьше говорить.

Постоянный персонал косится, шепчется, сплетничает. Познавшие жизнь пухлотелые кассирши обсуждают, как тридцатилетнего парня угораздило упасть так низко. Но не гонят и даже угощают домашними пирожками.

Сплю в конуре, где хранятся разобранные картонные коробки, сложенные неустойчивыми стопками. Почти не мерзну и даже немного читаю при слабом свете из дверей.

На вторую ночь остаюсь в частном доме на самом выезде из микрорайона.

Бабка и дед иссушены так, что их может запросто снести сильным порывом ветра. Но упорно лезут в огород, разбрасывая лопатами непрошибаемо-лежалые сугробы и собирая ветвистый мусор.

Предлагаю помочь.

Сначала меня пытаются прогнать. Затем просто ворчат. Я не отступаю.

– Раскидаю снег, соберу мусор и сожгу, – предлагаю я. – Дадите, сколько сможете.

– Нисколько не сможем, – отвечают мне. – У самих денег нет.

Все равно помогаю, сам не особенно понимая, почему. Просто беру грабли и начинаю работать, а дед не спешит поднимать чужака на вилы. За помощь меня кормят макаронами с тушенкой. В консервах почти нет мяса – одна соя, комковатый жир и говяжья шкура, но я ем с аппетитом. Потом моюсь в старой, рассохшейся и покосившейся баньке без электричества. Чищу джинсы и куртку.

Частный сектор окружают многоэтажки. Тесно, кольцом, нависая. Старые панельки и новые кирпичные с просторными квартирами, позволить которую себе может только избранный.

Стоя на крыльце умирающего дома, я смотрю на россыпи ярких окон и мечтаю о собственном жилье. Чувствую себя обнаженным, чувствую себя под прицелом снайпера. Два десятка дворов отлично просматриваются с верхних этажей. В считаных метрах шумит автомобильная дорога.

В очередной раз поражаюсь упорству людей, держащихся за свою землю. Пусть даже насквозь пропитанную выхлопными газами, с тоннами канцерогенов, оседающих в побегах картошки и моркови. Точно знаю, что ядовитый урожай старики сами есть не станут. Продадут на микрорынке доверчивым горожанам, а сами купят нормальных овощей. Впрочем, нормальных ли? Китайским фермерам в новосибирских теплицах плевать, чем будут травиться их покупатели, лишь бы огурец набирал размер…

Утром помогаю поправить стену заваливающегося набок сарая.

За это со мной расплачиваются двумя жареными яйцами и ломтем черного хлеба. Еще суровые и неприветливые вчера, сегодня старики провожают меня едва ли не со слезами. Настойчиво и трогательно пытаются всучить сто рублей. Я наотрез отказываюсь и ухожу.

До города добираюсь долго.

В маршрутку к частным перевозчикам без денег не сядешь, их алчность жалостью не пробить. Да и просить не люблю. Заработанное в магазине берегу на продукты.

Жду муниципальный транспорт, а ходит он нечасто. Сажусь. Честно говорю кондуктору, что денег нет, извиняюсь. Она дородная женщина с бородавкой на щеке. В ее рыбьих глазах – рост цен на тарифы ЖКХ, скорый выпускной у сына и жалость по ушедшему к молодухе мужу. С полным отсутствием эмоций тетка высаживает меня на следующей остановке. Следующая – добрее. Вздыхает, машет рукой. Придирчиво осматривает одежду, не испачкаю ли пассажиров.

– Совести у вас нет, – тихо говорит она.

Качает головой и уходит обслуживать клиентов, потеряв ко мне всякий интерес.

Речной встречает суетой, от которой я отвык.

Окунаюсь в нее, как пересекший пустыню бросается в оазис. Рассматриваю прохожих, восхищаюсь красивыми дорогими машинами, старательно огибаю ленивые полицейские патрули.

Солнца почти нет, сегодня его укутали облака. Лужи схватились хрустким льдом. Я радуюсь вылетающему изо рта пару, словно ребенок. Пытаюсь выдувать колечки. Ухожу вверх по Восходу, никуда не спеша и предаваясь воспоминаниям.

Асфальт дает силы идти без оглядки.

Впав в пешеходный транс, я оставляю за спиной один район за другим. Любуюсь яркими витринами бутиков и кофейнями, куда мне вход заказан. Примечаю местных бездомных, попрошаек, деловых на тонированных «девятках», цыган и мусорки. Резиновые молотки подошв вбивают в плоть Новосибирска гвозди моей судьбы. Я не верю в предназначение, но слепо подчиняюсь силе, влекущей меня вперед.

Миную «Глобус» со стеклянным шариком-кофейней по соседству. Светло-серый дом-парусник смотрит на прохожих знакомыми круглыми окнами-иллюминаторами. Когда-то они оставили у маленького Дениски впечатление куда более яркое, чем спектакли, идущие на сценах театра.

Площадь Ленина обхожу дворами и закоулками, там слишком много патрулей. Возле одной из кофеен замечаю девушку с бумажным стаканом. Она садится в дорогую иномарку, одновременно тараторя по телефону, и оставляет напиток на бетонном парапете. Дождавшись, пока забывчивая уедет, наслаждаюсь настоящим капучино с корицей.

Затем греюсь в павильонах Центрального рынка.

Умудряюсь стащить с прилавков несколько яблок, безвкусных и надраенных парафином. Подработку никто не предлагает. Местные бомжи косятся злобно, почуяв возможного конкурента. Напитавшись запахами сухофруктов, специй, орехов и заветренного сырого мяса, покидаю торговые ряды.

Бреду на восток.

Выхожу на Ипподромскую, шокированный тем, как все изменилось за время моего отсутствия.

Прорываясь сквозь весеннюю слякоть, город рычит и барахтается, решая повседневные проблемы. Ему кажется, что в их решении кроется тайна настоящей жизни. Смысл существования. Бытие.

Бездумно, пытаясь интуитивно определить место ночевки, сворачиваю на север.

В районе Плехановского жилмассива бродягу пытаются остановить двое «четких пацанчиков». Моложе меня, сильнее меня. Но столь же опустошенных наркотиками и бухлом. Может, для того, чтобы ограбить. Может, просто хотят поиздеваться.

Я почти не умею драться. Но если приходится, делаю это с обреченностью загнанного животного. Спросите у шрамов на моем боку. Спросите у пулевого отверстия в плече. Спросите у левой руки, покрытой сеткой ножевых отметин.

Гопники что-то понимают. Может быть, расшифровывают в глазах.

Инстинкты этих зверей развиты необычайно остро. Парочка сдвигает кепки, напяленные не по сезону, на бритые затылки. Презрительно сплевывает на грязный тротуар под мои ноги, но отстает.

– Человеческая гниль, мля, – бормочет тот, что повыше. – Давить таких надо…

Уходят быстро, и я знаю, что если задержусь на их территории, избиения не миновать. Слышал немало историй, когда нашего брата запинывали до смерти просто забавы ради. И даже заживо сжигали…

Сворачиваю в частный сектор.

Где-то на его дальнем конце район должен быть отсечен Ельцовкой. Осталось ли от речки хоть что-то?

Как и все вокруг, «нахаловка» изменилась – почти не сохранилось стареньких бревенчатых домов, больше напоминающих советские дачи. На их месте встали кирпичные домики, напрочь лишенные вкуса. На первых этажах многих построек – шиномонтажки; где-то заметны объявления о саунах и даже гостиницах. Примерно в таком районе я впервые попробовал жареху. Нюхнул клея. Неумело, сонно и болезненно стащил девичьи трусики.

До Гусинобродской барахолки далеко, но я рассчитываю найти цыган и здесь.

Если повезет, получу временную работу. Бегунки зарабатывают немало, вполне сопоставимо с риском. На него я готов.

Сердце все еще стучит после встречи с дворовой шпаной. Улицы, никогда не видевшие асфальта, изгибаются. Грязевыми каньонами заманивают меня все глубже и глубже. Отсекают шум машин, погружают в атмосферу уединения и микромира.

Я в глухой деревне самого сердца сибирской столицы.

Сюда с трудом пробираются врачи. Сюда почти не заглядывают участковые. Депутаты не заходят в эти края даже во время избирательных кампаний.