Книга: Кто сегодня делает философию в России. Том I

Кто сегодня делает философию в России. Т. 1.

УДК 1 (470+571) (082) "19/20"

ББК 87.3(2) 6я43

К87

Составитель А. С. Нилогов

Художник обложки Е. Л. Амитон

К87 Кто сегодня делает философию в России. Т. 1. — М.:

Поколение, 2007. — 576 с.

ISBN: 9785976300491 (рус.)

Первый том книги «Кто сегодня делает философию в России» представляет собой собрание философских манифестов и бесед с современными русскими философами. Среди авторов книги немало тех, кто работает в переходных с философией сферах — богословие, искусство, культурология, лингвистика, литература, логика, музы ка, политология, психология, публицистика, социология, филология. Рассматриваемые мыслители выражают различные, подчас конфликтные, общественные, религиозные и экзистенциальные взгляды.

Издание осуществляется в рамках проекта «Современная русская философия» как обсервационная площадка, с которой можно обозреть состояние русской философии наших дней.

Книга предназначена для философов и всех итересующихся русской философией.

УДК 1 (470+571) (082) "19/20"

ББК 87.3(2) 6я43

© Нилогов А. С., составление, 2007

© Амитон Е. Л., художественное оформление, 2007

© ООО Издательство «Поколение», 2007

ISBN: 9785976300491 (рус.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Нилогов А. Что такое современная русская философия? . . . . . . . .8

Нилогов А. «Вечное дежавю» философии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

ФИЛОСОФСКИЕБЕСЕДЫ

Ашкеров А. Нация — это постоянный флэшмоб… . . . . . . . . . . . .16 Васюков В. Формализация философии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Галковский Д. Альтернативный русский философ . . . . . . . . . . . . .49 Гиренок Ф. Где пушки — там и философия! . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Дмитриев В. Графанализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Дубровский Д. Субъективная реальность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Зиновьев А. Рабства без рабовладельцев не бывает . . . . . . . . . . . .90 Кралечкин Д. Мира нет и не надо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Малер А. Неовизантизм как новый большой стиль . . . . . . . . . . .110

Мамлеев Ю. Русская философия не должна уступать

русской литературе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Матвейчев О. Миром правят философы! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Миронов В. Философия как самосознание культуры . . . . . . . . . .151 Нилогов А. Философия — это сплошной ressentiment . . . . . . . . .175

Петровская Е. Назвать себя философом — большая

ответственность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

Пятигорский А. I. Честно говоря, никакой русской

философии нет... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 II. Я гедонист, а не нарциссист! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214

Руднев В. Гипотеза множественности психических миров . . . . .234

Рыклин М. Произведение философии в эпоху

«суверенной демократии» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246

Савчук В. Геометафизика, или Топологическая рефлексия . . . . 266 Секацкий А. Прикладная метафизика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283

Семёнова С. Борьба со смертобожничеством . . . . . . . . . . . . . . . .292

3

Смирнова Е. Логическая семантика и вопросы обоснования

логических систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Солодухо Н. Теория «философии небытия» . . . . . . . . . . . . . . . . .320 Сосланд А. Философия сквозь призму аттрактиванализа . . . . .327

Фомин О. Русский поиск философского камня . . . . . . . . . . . . . .340

Эпштейн М. Умножение сущностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346

ФИЛОСОФСКИЕМАНИФЕСТЫ

Гачев Г. Философская исповесть (самопредставление) . . . . . . . .362 Гиренок Ф. Философия — это наше ужесознание . . . . . . . . . . . .385 Дугин А. Короткий путь к абсолютному знанию . . . . . . . . . . . .402 Крылов К. Проба пера: философия после приватизации . . . . . .423

Кузнецов В. «Концептуальный переводчик»: подступы

к программе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429

Мамлеев Ю. Судьба Бытия и Последняя Доктрина

(автоинтервью) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 Матвейчев О. Страна господ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464 Нилогов А. Философия антиязыка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489 Пригов Д. Зоны выживания в культуре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504

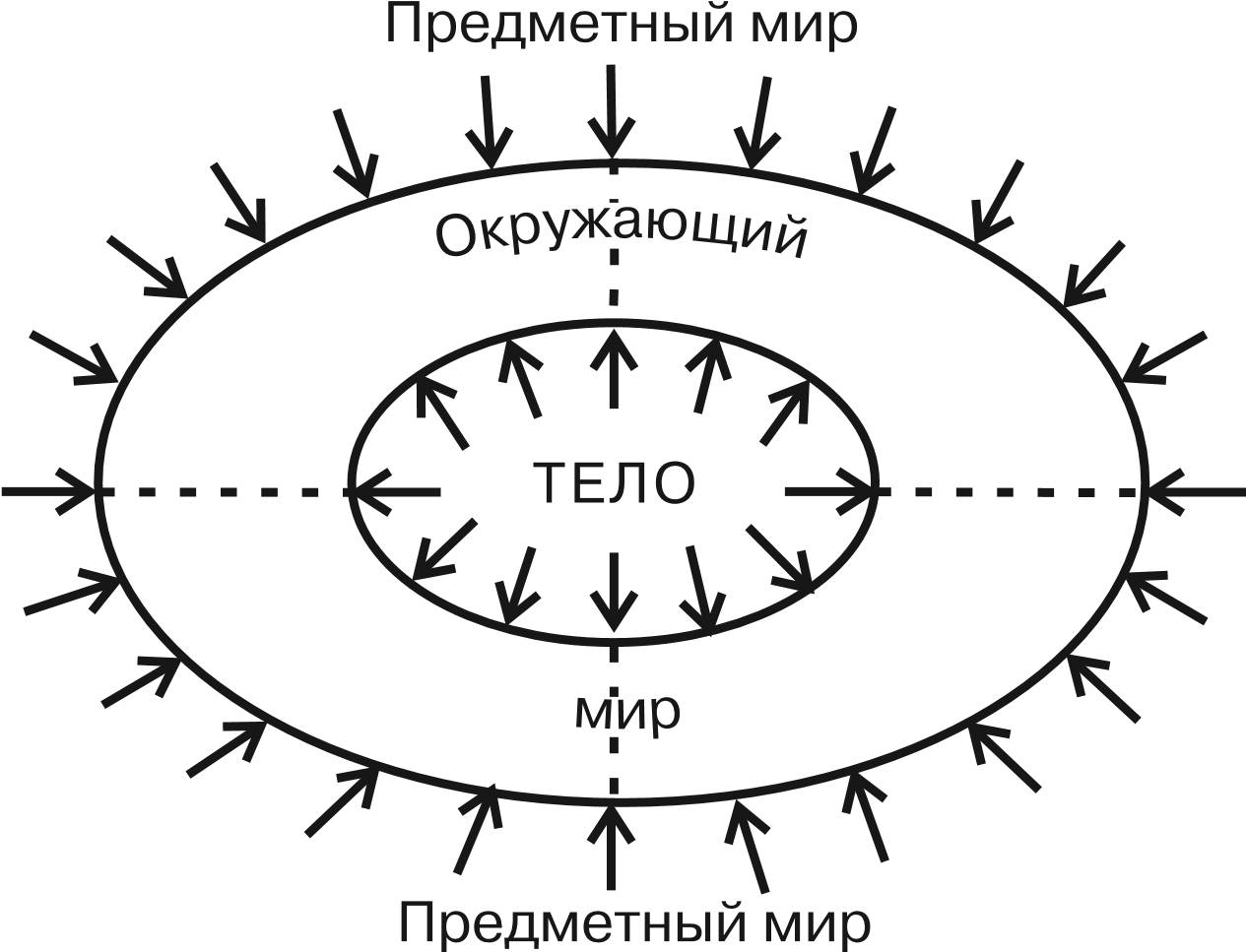

Романов В. Об устроении человека (в жанре исповеди научного работника, находящего утешение в методологии) . .515

Солодухо Н. Понимание онтологического статуса небытия . . .547

Сосланд А. Аттрактиванализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553 Эпштейн М. Личный код: опыт самоописания . . . . . . . . . . . . .560

Петру Юрьевичу Верзилову

введение

Что такое современная русская философия?

Да погибнет мир, да будет философия, да будет философ, да буду я! 1

Что представляет собой современная русская философия? Какие имена на слуху, а какие неоправданно забыты? Какие вопросы формули руют? Какие ответы пытаются дать на них?

Прежде чем приступить к такому провокативному жанру, как история современной русской философии, необходимо, как советует А. М. Пятигорский, расчистить смотровую площадку, создав обсервационное проблемное поле. Наиболее объективным критерием в определении философа может служить наличие у него собственно философского текста, в котором предложена авторская концепция.

Проект «Современная русская философия», в рамках которого выходит данное издание, призван выполнить роль «застрельщика» философских дискуссий в стране. Если хотите — стать прообразом гуманитарного «манхэттенского проекта», автором которого является О. А. Матвейчев, рассчитывающий на новый русский философский «изм».

Книга «Кто сегодня делает философию в России» ставит акцент на слове «делает». Деланье философии — это наиболее оптимальная метафора современного состояния мировой философии. Современный русский философ Ф. И. Гиренок говорит: «Философия всегда имела локальную размерность. Скажем, в Индии никакой философии в греческом смысле не было. Там были другие условия мышления, поиному настроенные ин теллекты. Поэтому многое из того, что происходило в Европе, не имело соответствия в Китае и Индии, и наоборот. Поэтому наука, например, возникла в Греции, а не в Китае.

Говорить о средневековой философии как о продолжении греческой можно лишь с большой натяжкой. Тогда началась репрессия идеологии по отношению к философии. У средневековых философов было много интересных интеллектуальных ходов. Но они были и у Лаоцзы. Это не была философия в смысле интеллектуальной программы, запущенной древними греками. Тысячу лет мы имели дело с симулякром философии, культурно принятым, усвоенным. А далее последовала так называемая на учная философия, то есть репрессия науки по отношению к философии. И опять здесь проблема. Философия стала принимать странный, вывер нутый вид, маскируясь под науку. И мы опять получили симулякр.

И вот только совсем недавно философия, и, как ни странно, в связи с постмодернизмом пытается подать свой голос независимо от науки и религии. И тут обнаруживается её литературный характер. Об этом гово рил Батай. Но ведь русская философия изначально была литературой! Ещё в XIX веке Достоевским — до Батая, до Ницше — этот философский проект был реализован. Да так реализован, что его интеллектуального ре сурса хватит на многие столетия. Только мы относились к нему как к ли тературе, забывая, что наша литература — это философия. Конечно, у нас была специальная философская литература. Но самые крупные русские философы — это литераторы. Самарин — это литератор, Хомяков — литератор, Киреевский — литератор. Как они пишут! Чего стоит язык Фло ренского! Понимаете? Откройте “Столп и утверждение истины”…».

Поскольку интерес к философии в настоящее время необычайно вы сок, постольку труднее всего отбиваться от недальновидных попыток по дискредитации философии. Особенно кощунственно в этих попытках выглядит соблазн отменить русскую философию, самобытность которой всякий раз становится не философским камнем преткновения среди куль туртрегеров всевозможных мастей. В чаду своих усилий они отказывают русскому народу в праве на философию, отмечая при этом, что русские ещё не доросли и вряд ли когда нибудь дорастут до постановки собствен но философских вопросов. Отвлекая внимание на универсальный, а не локальный, статус философии, эрузиты2упускают из виду то, что русская философия — это прежде всего философия на русском языке — одном из международных языков. Русский язык как философский язык ничем не уступает другим национальным языкам философии, интернациональность которой может быть суммирована в дерридианском понятии прото письма. Современный русский язык является таким же индоевропейским языком, как и английский, немецкий, французский, древнегреческий, латынь.

Нет никаких серьёзных оснований относиться к философии как к этимологософствованию (жонглирование смыслами посредством этимологий философских терминов), получившему своё вульгарное распрост ранение после работ М. Хайдеггера. По сути: ни универсальность, ни локальность не могут отличать философию как Философию, чья филосо фичность может полагаться в качестве подлинной Истории Философии. Для более тонкой характеристики статуса той или иной философии вос пользуемся удачным термином «глокальность», предложенным М. Н. Эп штейном. Глокальный статус философии гармонично сочетает в себе универсальность и локальность, центр и периферию, вечность и повседневность.

Хотелось бы оставить в глубоком одиночестве наветы на русскую философию, нередко цепляющиеся за имя русского философа феноменолога Г. Г. Шпета — автора «Очерка развития русской философии». Труд Шпета — уникальный источник по истории русской философии. Ни в од ной национальной философской историографии ему нет аналогов. Одна ко казус Шпета заключается в том, что в историографии русской философии его очерк остался неуслышанным. Такое положение дел будет продолжаться до тех пор, пока, по словам Н. В. Мотрошиловой, существует местная культурная политика, которая не воспринимает русскую философию как национальный приоритет. Вполне понятно, почему имя Шпе та используют в качестве жупела для дискредитации русской философии. Фамилия «Шпет» — не русская, а немецкая, рассчитанная на наукообраз ную философию — гносеологический атавизм Нового времени. Прискорб но отмечать, что фигура Густава Густавовича3, сочинявшего свои произведения именно на русском языке, стала почти что карикатурной в истории русской философии. Ещё раз подчеркнём: без хорошего знания того или иного национального языка вход в философию закрыт. Как показал опыт философии языка XX века, достаточное количество философских проб лем обременено языковым фактором. Философствовать можно на любом естественном человеческом языке, игнорируя непереводимость в статис тическую погрешность.

Русской философии, а в особенности её современному изводу, требу ется сразу несколько исследователей, сопоставимых с критическим уров нем Шпета. Нам позарез не хватает публичной философской жизни. Но вый русский философский ренессанс — не голый пафос или выпускание метафизического пара, а насущная задача для формирования в России гражданского общества. Время русской интеллигенции — в махровом прошлом. Её исторический багаж — «ностальжирия». Русский писа тель — по преимуществу не интеллектуал (М. К. Рыклин). На смену ин теллигенции должно прийти племя интеллектуалов, способное вместо интеллигентской «крытики» предложить конструктивную критику рус ской культуры. Отличным подспорьем для современных русских филосо фов могло бы стать учреждение философских премий. Наиболее ради кальное решение предложено современным русским политологом О. А. Мат вейчевым: «Я не за то, как это можно встретить сейчас сплошь и рядом, чтобы “у народа была своя философия”, я за то, чтобы, если можно так выразиться, “у философии был народ”. Если быть ещё более точным, каждый народ должен завоёвывать себе место в истории Бытия и в мыслящей и отвечающей Бытию философии. Причём он должен тратить на это силы как народ, одиночка такое место не завоюет. В его последнем рывке сконцентрирована вся мощь народа, его усилия, все его прежние инвестиции. Поэтому философы, пророки и поэты — сыны народа, но в то же время они уже и не принадлежат народу, их народ принадлежит им, поскольку он исполняет, как подданный, тот приказ, который философ, пророк, святой, поэт сами, в свою очередь, почерпнули из наднародной, инородной сферы. Не философия выражает бытие народа, а народ выра жает философское Бытие, если такой счастливый великий миг (по исто рическим масштабам — эпоха) ему удаётся. Чтобы было более понятно, то я скажу, что будь моя воля, то я бы тратил на философское образование не меньше, чем на оборону. Я бы посадил всех зэков в одиночки и вместо не нужного труда заставлял бы их прочитывать по 50 философских первоис точников в год, а весь стабилизационный фонд пустил бы на переводы и издания философских книг, которые бы продавались в каждом ларьке, как водка. И так далее. Что бы это дало? Не знаю, что в социальном, эко номическом и политическом плане, но знаю, что это усилие дало бы, воз можно, несколько великих философов через сколькото лет, а эти фило софы изменили бы облик и Земли, и истории, создали бы мир, в котором, может, уже бы и не было места ни социальному, ни экономике, ни поли тике. И такой подвиг, такой поворот — это лучшее, что может случиться в судьбе народа. Раз уж все народы смертны, то смерть со славой лучше, чем смерть от обжорства гамбургерами, тем более что даже это нам не грозит, скорее уж — издыхание от голода, холода, трудов, военных тягот, мягкого и жёсткого геноцида, ассимиляции другими пассионариями».

Если комуто хочется поиграть в бранные метафоры, то всю историю русской философии можно разделить на несколько этапов — «золотой век», связанный с именами «славянофилов» и «западников» и упёршийся в фигуру В. С. Соловьёва, затем серебряный век, захвативший филосо фию русского зарубежья, после «бронзовый век» советской философии, ядром которой выступила идеология марксизмаленинизма, и, наконец, наше время «железного века», погрязшее в фундаментальной разобщён ности философий.

Обоснование такого жанра, как «история современной русской фи лософии», предпринятое в рамках проекта, позволит поставить под фун даментальное подозрение как литературоцентристский, так и православ норелигиозный статус русской философии. Если прежде мы могли экс портировать на Запад философию a` la достоевщина и a` la толстовство, а также философию a` la фофудья, то теперь настала пора заявить о себе конкурентоспособной философией — философией par excellence.

А. С. Нилогов

Владимиру Анатольевичу Рябикову

«Вечное дежавю» философии

Вспомнить философию до лучших философских времён — до несвое временности всех философских вопросов, — когда уже больше не оста нется досуга для философии, а может быть, и от философии, — когда зва ние философа станет самым последним ругательством, а геноцид филосо фов войдёт в антропологическую моду, — когда философствование сведёт ся к передержке эмоциональной реакции, — к философствованию как гормональному расстройству, при котором образ жизни (генотипаж) фи лософа слиняет из естественного и противоестественного модусов в ис кусственное философствование на заданную проблему — по забиявкам философских трудящихся, отчуждающихся в философии свободнее, чем в труде, — философствующих в обеденном перерыве, растянувшись на при роде (врождённые, или руссоистские, философы), в местах, менее всего для этого приспособленных [на кресте (Христос), на костре (Бруно), в гробу (Гоголь), на подесте (Майнлендер)], — если философская чисто плотность всё ещё не выводится в родимые пятна философии, — никто не может быть застрахован от философической сыпи защитного от филосо фии цвета (философуха), — до самой лучшей из возможных философий (Ко Лейбниц), — тростниковое философствование (паскализм как «дух тяжес ти» в философии?) — гнуться тем ниже, чем выше планка падения, — но не переусердствовать при подлёте, — а если не удастся забыть, то по край ней мере умыть из неё руки, — всё дело за малым — объявить в розыск подходящего Пилата, — и мы знаем, кто мог бы им стать, но разве умык нуть крест не надёжней? — слова, обозначающие слова, которые являют ся названиями слов, не состоявшихся до стадии «мусорологизмов» (собственно словообразовательные жертвы принципа традитабельной от" носительности), — «протомусорологизмы», — философический сон филосо фии (не иначе как философский сон разума?) — но нашлись мощные бу дильники, например Делёз и Гваттари, которых не грех было бы канони зировать живьём [«Да здравствуют философские будильники!», «Да здрав ствует петух как символ новой философии!» — первым на сей счёт проку карекал Эпштейн (философия возможного (потенциология), — однако тем ли самым петухом прокукарекал Эпштейн и кто же спохватится его философски опустить? — для начала можно обрить его наголо, чтобы он не зарос в Хоттабыча философии: «Трахтибидохтибидох!» и лишь затем ощипать в петуха Диогена, на что можно предъявить бороду Плато" на)], — и пока в философском спанстве не участвуют философские святые (среди которых нет ни одного религиозного), философский сон филосо фии может продлиться дольше антропологического сна (Фуко, — антро пизм как антропологическая дискриминация (наряду с расовой, религи озной, сексуальной), основанная не на природном, а на философском (если — не философическом! — стилистическом! — стилистико"антрополо" гическом!) неравенстве людей, — на неравенстве философских животных, о которых не только в символе можно поведать много нового, — о сове (филине) Гегеля перед змеёй Ницше, о дикобразах Шопенгауэра, раня щих друг друга, когда им хочется согреться, наконец, о философских ди" кобразах, согревающихся до первых трупов, до последней давки, из кото рой, как правило, выживают сильнейших, — на неравенстве философских друзей — религиозных пастырей, — самоназванных пророков, отпускаю щих истории грехи прогнозирования, — плоскозадых вождей с эсхатоло гическим настроением, пригодным разве что для затравки стадных вра гов), — поскольку именно философия является червоточиной смысло жизненных вопросов (не исключая народной философии, которая заме шана в популяризации экзистенциальных парадоксов — например, «ко нечности—бесконечности человеческой жизни»: «И вот — бессмертные вполне могут заняться деятельным истреблением друг друга; с равным успехом — как только что говорилось о страстях — они могут друг друга ненавидеть, могут злобствовать и интриговать, скажем, по поводу Нобе левских премий…» — Хоружий4), постольку вся ответственность по их неразрешимости ложится на философских обывателей, которые несут, словно костыли, этот чужой горб по философской пустыне, так и не пре образившись в погонщиков верблюдов, — но большинство философов смотрит один и тот же сладкий сон — об идеальном государстве Платона, в котором правят такие же, как и они, — «Ах, эти философские совы! Ах, эти философские сони! Ах, эти философы, философствующие во сне без сновидения! Прежде вас сова познания вылетала в ночи, но вы проспали её полет, — разве можно научиться летать, спя в удобной постели? Пробу дитесь же от этого сновидения величиною в историю философии! Скинь те с себя заспанное одеяло, отбросьте подушку, набитую совиным пу хом, — очистите своё сознание от философского дежавю! Я жду вас у ут реннего колодца, чтобы умыться им до дна!»

А. С. Нилогов

философские беседы

АНДРЕЙ АШКЕРОВ

Нация — это постоянный флэш'моб…

Андрей Юрьевич Ашкеров (род. 1975) — современный русский философ, социо" лог, политолог, арт"критик, публицист. Доктор философских наук (самый молодой в России). Стал известен в российских философских кругах благодаря своей кни" ге «Социальная антропология» (М., 2005) и сборнику «Сумерки глобализации» (М., 2004). Философские интересы Ашкерова связаны с областями социальной онто" логии и символической праксеологии. Занимаясь исследованиями феноменов власти, обмена, времени и идентичности, Ашкеров пришёл к обоснованию метода экзистен" циальной компаративистики. Своим кредо Ашкеров считает поиск в истории не" реализованных возможностей, которые не только нуждаются в реализации, но и детерминируют для нас содержание морального долга. Открытие этих возмож" ностей связывается Ашкеровым с практикой инставрации, в которой он усматри" вает альтернативу любым реставрационным проектам. Настаивая на формуле «актуальная философия», Ашкеров часто обращается к анализу современной поли" тики. Он критикует тенденции к объединению праволиберальной и националисти" ческой платформ, которое ведёт, по его мнению, к воцарению местничества и мес" течковости. При этом Ашкеров выступает одним из инициаторов принятия «Де" кларации независимости, прав и свобод русского народа». Наша беседа с Андреем Юрьевичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»5.

— Андрей Юрьевич, давайте начнём наше интервью с вашего отношения к современной французской философии. Совсем недавно вы написали некро лог на смерть Жана Бодрийяра, который читал ваши тексты и чьим учеником вас можно назвать?..

— Как можно относиться к благородным покойникам? Я храню па мять о них, причём память, преисполненную уважения. В этом уважении есть и толика зависти, поскольку с их деятельностью связан последний всплеск интереса к философии. Речь идёт не столько об интересе аудито рии, сколько об интересе самих авторов. Мне кажется, в ситуации господ ства медиаформатов, к возникновению которой и упомянутые теорети ки приложили руку, подобный интерес в прежнем виде уже невозможен. Нельзя философствовать телеэкраном, ибо из этого философствования получится только «плохой Бодрийяр» вперемешку с газетой «Жизнь». Есть и ещё один момент: после смерти когото возникает вопрос о наслед стве. Философы совсем не чужды этого вопроса. Деррида, например, был не прочь порассуждать о своих наследниках, о тех, кто будет читать его в будущем и т. д. Однако проблема заключается в том, что в наследство нам достаётся мёртвая философия. Мы должны отдавать себе отчёт в том, что французы не просто провозгласили конец всего, что могло придавать смысл философской деятельности, но и лишили её инструментария, с по мощью которого она наделяла себя смыслом. Воспевая на разные лады «последних людей» (будь то преступники, обездоленные или трагические герои), они добились статуса «последних философов». В этом им действи тельно удалось преуспеть. Для философии «после них» характерно эпигон ство, когда за честь почитают статус «второго Фуко», «третьего Бодрий яра» или даже «пятнадцатого Деррида», либо же, напротив, пытаются «начать всё с чистого листа», освободившись от гнёта авторитетов. Надо сказать, что между первым и вторым вариантами не существует принци пиальной разницы: оба характеризуют процесс варваризации, неизбежно наступающей в состоянии того, что я называю смыслодефицитом.

— О вас много всякого пишут, а как бы вы сами себя охарактеризовали? У вас есть собственное кредо в философии?

— Ну да, пишут всякое: для одних я «постмодернист», для других «фашист», для третьих — «новый левый», для четвёртых — «традициона лист», для пятых — «тайный социалдемократ», для шестых — вообще «новый Булгарин», а есть ещё и седьмые, восьмые, девятые... Не проводя никаких параллелей, напомню, что примерно так же отзывались о Фуко. Но в отличие от него меня не настолько вдохновляет возможность усколь зать от любых определений, которые тебе приписывают. (Наверное, это лишит меня шансов на то, чтобы быть включённым в категорию «fword».) Если серьёзно, в этой ситуации меня значительно больше забо тит то, что во всех этих определениях осталось слишком мало смысла. Определённость возникает как топологический эффект. Она связана воз можностью занимать какуюто позицию. Сейчас же проблема заключает ся в том, что взаимоисключающие, казалось бы, позиции можно с лёг костью перечислять через запятую. Дурным тоном считается обходиться без смешанной идентичности, то есть, условно говоря, быть «фашистом», не являясь «постмодернистом», «традиционалистом», не будучи «авангар дистом», «левым», не выступая «правым» и т. д. Однако это верная приме та деградации: для того чтобы идентифицировать себя, ты вынужден пользоваться готовыми полуфабрикатами идентичностей. Если сопро тивление подобной тенденции может иметь статус позиции, я бы связал свою деятельность с таким сопротивлением. Проблема, однако, именно в том, что возможность подобной позиции — я бы назвал её позицией ис следователя — лимитирована исчезновением всей политической тополо гии в прежнем понимании. Возрастание неопределённости (во всех зна чениях этого слова) ведёт к тому, что на смену топологической доминан те в описании социальных и ментальных структур приходит атопическая доминанта (не путать с утопической!). Единственно возможными стано вятся невероятные прежде подходы и роли, при этом невероятное теряет свой прежний статус, превращаясь в достояние обыденности. В этом за ключается фундаментальный разрыв с эпохой шестидесятых–семидеся тых годов прошлого века и с философией тех лет в том числе. То, что тог да было окружено ореолом невероятности, теперь имеет характер рутины, а мы до сих пор ищем в старых текстах ответы на несуществовавшие тог да вопросы. Проблема, однако, должна быть обозначена ещё более ради кально: возможно ли заниматься исследовательской деятельностью, если ничего нельзя помыслить топологически, если нет ничего, что можно бы ло бы рассматривать как «след»? Свидетельством кризиса исследования как практики стала, на мой взгляд, уже философская интерпретация сле да как следствия стирания предыдущего следа.

— Для многих сейчас ярлык «фашист» или, скажем мягче, «национа лист» звучит вполне комплиментарно, а для вас?

— Некоторые полагают, что обращение к подобным позициям от крывает возможность избежать неопределённости, о которой я говорил выше. Логика здесь такова: вот мы сейчас займём заведомо маргинальную позицию, равноудалённую от всех плутовских мейнстримовых позиций, существующих в режиме постоянной инверсии. Проблема в том, что в по литике такой взгляд «со стороны» невозможен. Точнее, он может только имитироваться, служить предметом симуляции. Более того, в нашем (и не только!) политическом языке понятия «фашизм» и «национализм» оста ются наиболее неопределёнными. Это, кстати, и даёт возможность посто янно использовать их как ярлыки по отношению к кому угодно. Подоб ная ситуация возникает, разумеется, неспроста: содержание любой марги нальной «крамолы» возникает в результате инверсий, которые происхо дят на уровне политического мейнстрима. При этом маргинализация тоже является политической стратегией со своими маленькими и большими хитростями — иногда очень выгодной стратегией. Она, например, не предполагает ответственности, не связана с рутинной деятельностью и много с чем ещё. В итоге маргиналом оказывается не просто тот, кто не может быть никем другим, но тот, кто находит в этой невозможности определённое удобство. Эстетизация маргинальности как политическо го юродства часто связана с тем, что комуто просто не предоставили клубного членства «во власти» (или лишили этого клубного членства).

Впрочем, проблема России заключается, скорее, в другом: любой оп позиционер обрекается здесь на роль маргинала. В рамках сопротивления этому самые маргинальные на первый взгляд политические идеи могут содержать в себе больше цивилизаторской, упорядочивающей мощи, не жели те, что проходят под рубрикой официоза. Применительно к совре менному русскому национализму я могу сказать, что он выступает идео логией сопротивления и самоопределения. Перефразируя известное вы сказывание Сталина, можно сказать, что национализм поднимает сейчас знамя, брошенное левыми. Левая идея, превратившись в смесь троцкизма с бодрийяровщиной, окончательно стала достоянием интеллектуального супермаркета для бедных. Эксплуатируемые левыми модели протеста се бя исчерпали, социальные коллизии, которые порождали эти формы про теста, видятся теперь в совершенно новом свете. Социальноклассовые конфликты всё чаще осмысляются с точки зрения этнопрофессиональ ной дифференциации. При этом национализм наследует, с одной сторо ны, идеологию низовой самоорганизации, характерную ранее для левых, а с другой — выполняет задачу, не выполненную либералами: формирова ние гражданскополитического мировоззрения. Если понимать национа лизм таким образом, я, безусловно, могу отнести себя к националистам.

— А что делает нацию нацией? Например, граждане договорятся через ЖЖ (livejournal.com) собраться на какойнибудь центральной площади в Москве, чтобы образовать русскую нацию?.. Нечто наподобие «Русского марша»? Нация по типу очередного флэшмоба?

— В переводе с английского флэшмоб означает «толпавспышка». Это особая акция, которая призвана символизировать абсолютную спон танность волеизъявления, активизм в чистом виде: «Вот мы собрались, нечто сделали и разошлись». Никаких следов приготовлений, просто действие. Действие, которое отсылает к самому себе, говорит само за себя, а потому должно быть достаточно «красноречивым». Флэшмоб исключает риторику комментария, объяснения. Допустима только рито рика поступка. В смысле своей технологии флэшмоб — это нечто сред нее между демонстрацией и перформансом. При этом политическое зна чение флэшмоба, резонанс, который он вызывает, целиком зависят именно от эстетической стороны дела. Если флэшмоб впечатлил — зна чит, он удался и как политическая акция. Если нет — извините, нет. Что касается любой политической нации, и русской в том числе, помните, Эрнст Ренан воспринимал её как беспрерывный плебисцит? Так почему же не воспринять её как беспрерывный флэшмоб? Это не значит, что су ществование нации сводится к некоему художественному «акционизму». Речь о другом: есть повседневная созидательная работа, которую осуще ствляют люди. Она неприметна, не несёт ничего нарочитого, это не шоу. Но именно в ней, в этой работе, действие начинает говорить само за себя. Рутинный труд — это ещё и эстетический феномен, относящийся к эсте тике повседневного. Существование нации не сводится к демонстратив ным усилиям политиков, которые решают нечто провозгласить, когото возглавить, к чемуто призвать и т. д. Политика вообще носит в данном случае характер тех предварительных усилий, следы которых, как и в слу чае с обычным флэшмобом, необходимо устранить. Понимание нации как беспрерывного флэшмоба открывает нам красоту повседневной ра боты, низовой мобилизации и внутренней самоорганизации, без которых нация просто не может состояться.

— Но мне, например, само определение «русская политическая нация» кажется ошибочным. Например, по Ницше, народ и есть тот субъект, кото рый определяется по способности противостоять огосударствлению. Именно на этом конфликте построена вся наша отечественная история. Вам так не кажется? Попытка создать русскую политическую нацию — это попытка снять фундаментальное противоречие нашей истории.

— Знаете, это сугубо невротический комплекс — цепляться за при вычные, ставшие комфортными противоречия. Ваша постановка вопроса хорошо вписывается в классическую интеллигентскую логику: мы любим Россию за её недостатки, мы любим в ней то, что мы ненавидим. В итоге это оборачивается экзальтированной чаадаевщиной, плоды которой мы имели возможность пожать совсем недавно: «Наша ненависть к России и есть проявление любви», «Ненавидеть можно только своё, только то, что любишь, давайте же ненавидеть!», «Чем больше мы ненавидим Россию, тем больше доказываем, что она наша» и т. д. Квинтэссенция любой циви лизации находит воплощение в государстве. Соответственно именно государство было предметом особой ненависти ненавистников России. Я категорический сторонник избавления от этого комплекса — понимая, кстати, что результатом избавления от него станет и окончательное избав ление от интеллигенции в её прежнем понимании. Собственно, в лице последней мы имеем социальную группу, само существование которой связано с культивированием всех и всяческих противоречий, а прежде всего с культивированием социокультурного невротизма.

Теперь собственно о «русской политической нации». Я действитель но считаю, что русские — в том числе, конечно, и по своей вине — оказа лись в какойто момент самым третируемым народом. В конце 1980х бы ли перечёркнуты итоги Великой Отечественной войны. А Великая Отече ственная война — это, напомню вам, наиболее значимый для нас опыт конструирования гражданской политической нации. Послевоенная сис тема символической власти, достигшая расцвета во времена популярного ныне брежневизма, строилась на почитании не просто обоснованной, а именно отвоёванной идентичности. Соответственно советские граждан ские культы были связаны, с одной стороны, с деятельностью, а с другой — со статусом народапобедителя. При этом независимо от национальной принадлежности воевавших советский солдат фактически отождествлял ся с русским солдатом. Вот начальный момент современной истории конструирования русских как нации. Эта фаза продлилась недолго: уже при Хрущёве победительные интенции сменились оборонительными. Ту же логику, несмотря на символическое превознесение воевавшего поко ления, воспроизвёл и Брежнев. Однако оборонительные интенции рано или поздно оборачиваются пораженческими.

В нашем случае это произошло именно рано, а не поздно: с приходом на историческую авансцену детей и внуков победителей. Не в последнюю очередь это случилось потому, что «советское» стало восприниматься обу зой для «русского», а ведь именно тождество русского и советского было основным завоеванием поколения победителей (ещё раз подчеркну: неза висимо от их национальности). На этом этапе, соответствующем середи не 1980х годов, протонационалисты вступили в чудовищный по послед ствиям альянс c протолибералами. Первые хотели отбросить советское, поскольку оно казалось им недостаточно русским, вторые — поскольку оно не соответствовало их представлениям о «нормальном» гражданском обществе. В итоге возникла страна пресловутых «дорогих россиян», в ко торой гражданское общество было воспринято не как нечто существую щее, а как предмет построения (наподобие того, как в прежнюю эпоху воспринимались социализм и коммунизм). При этом, приступая к «стро ительству», нужно было в мягком варианте признать, что «стройка» начи нается с нуля, а в более радикальном — что гражданского общества здесь не было, нет и не будет. Программа гражданскоправового «строитель ства» стала программой демонтажа советской политической нации, «что бы камня на камне не осталось». В её реализации приняли участие не только либералы. В числе главных сочувствующих оказались «патриоты» и «националисты», связывавшие существование нации исключительно с государством. Нет никакого парадокса, что при этом и для либеральной, и для патриотической общественности гражданское общество оказа лось воплощением торжища. В 1990е годы разница между либералами и националистами была лишь в том, что первые видели в торжище идеал социальной жизни, а вторые порицали как отвратительную неизбеж ность. При этом никто не воспринимал гражданское общество в качестве места самозарождения русской политической нации.

— А кто такие «русские»?

— Хороший вопрос. Если отвечать на него совсем просто: русские — это те, кто относят себя к русским, видя в этом предмет гордости. Пара докс, но эта самоидентификация воспринимается сейчас не иначе как протестная. Гордиться принадлежностью к русским означает бросать вы зов. На него мало кто осмеливается, поэтому русские существуют как объ ект, к тому же объект «нетранзитивный». Все знают, что они есть, многие знают, что сами — русские. Однако лишь очень малое меньшинство внут ри этого большинства озабочено трансформацией русских из объекта в субъект, который действует и мыслит, будучи носителем некоего коллек тивного «мы». Это «мы» не просто существует в истории, но и оказывает ся в состоянии эту историю менять. У нас и по сей день любят порассуж дать о России как переходном, трансформирующемся обществе. Однако никто при этом не задаётся вопросом об оптимизации исторического участия русских. Да что там: русских даже не воспринимают как общ ность, претерпевающую изменения, я не говорю уже о способности управлять их осуществлением. Чем больше рассуждают о России как о трансформирующемся обществе, тем больше русским приписывается ри гидность. Это очень удобно для того, чтобы ограничить их в правах на ис торическое творчество. Националистический дискурс в том маргинализо ванном варианте, который сейчас господствует в России, не располагает никакими концептуальными ресурсами для того, чтобы отстоять эти пра ва. Нация понимается нашими маргинальными националистами как угодно — только не как субъект исторического творчества. Подобная проблематика третируется как «имперство», в критике которого национа листы удивительным образом солидаризуются с либералами, рассматри вавшими «империю» как никчёмную и тяжеловесную обузу. Зато несом ненным успехом пользуется ложно понятая метафизика: схоластические споры о том, с чего начались русские, Русская земля, русский народ. Не которые, симулируя этимологическую реконструкцию, пытаются пред ставить русских чуть ли не как потомков этрусков. Другие всерьёз озабо чены тем, как найти какоенибудь морфологическое основание, чтобы описать русскую идентичность «какой она должна быть». Третьи полага ются на генетику, считая, что русских можно определить исходя из статис тического анализа аллельных частот. Четвёртые считают, что «русскими априори» могут считаться только православные и монархисты, а те, кто к ним не относится, — это уже какието неправильные русские. Пятые от носятся к русским с беспристрастностью этнографов, представляя дело так, будто русских можно узнать по облачению — на них непременно должна быть «фофудья». Естественно, нет никакого парадокса в том, что сторонникам перечисленных точек зрения нечего, по сути, ответить тем, кто считает, что русские — бездельники, алкоголики, вырожденцы, что у них не было и не может быть гражданского общества и т. д. Нечего, по скольку во всех этих «теориях русскости» ни слова не говорится о том, что русские определяются исходя из особенных, только им присущих форм самоорганизации. Что они вообще к этой самоорганизации способны — и именно благодаря ей заявляют о себе как о народе! А между тем именно из специфики самоорганизации выводится и этика, и политика, и религия. Этика воплощает универсализацию жизненно важных ценностей, необ ходимых для самоорганизации; политика выражает стратегии и тактики осуществления последней; наконец, религия фиксирует статус «транс ценденций» за наиболее фундаментальными целями и программами, ко торые с ней связаны. Нужно признать, что на таком уровне русских прак тически никто не мыслит. Перестройка de facto началась с признания то го, что мы не знали, какое общество построили. Контрперестройка долж на начаться в России с того, что мы должны признать: мы слишком мало знаем о тех, кто составляет большинство населения России, о русских. Без ответа на этот вопрос я, кстати, не мыслю ни будущего отечественной фи лософии, ни будущего социальных и гуманитарных наук в России. Опре делиться с тем, кто же такие русские, кто включён в состав «мы» больши нства населения, — значит не просто решить некоторую важную теорети ческую задачу. Речь идёт о более масштабном, экзистенциальном, замыс ле, заключающемся в обретении самосознания.

— Откуда сегодня такой интерес ко всему советскому?

— Советское воплощает в себе альтернативную форму цивилизации. Её отличительной особенностью была ставка на эстетизацию индустриа лизма XIX века как социальной технологии. В определённый момент эта ставка воплощала неслыханный вызов, с которым, собственно, и ассоци ируется наследие Октября. Однако ничто так быстро не устаревает, как авангард, особенно авангард политический. Советская власть компенси ровала свой политический авангардизм недюжинной способностью обра щать в традицию то, что ещё недавно казалось не только непривычным, но и невероятным. Успех советской власти заключается не в склонности к политическому авангардизму, а в умении работать с традициями, в том числе и создавать их. Посмотрите на наши спальные районы. В сущнос ти, это невиданный архитектурный эксперимент, отсылающий нас к про ектам Ле Корбюзье. Однако не кто иной, как сам Ле Корбюзье, хотел раз рушить в Москве все здания, кроме Кремля, застроив город по своему плану. Большевики не дали ему этого сделать, продемонстрировав, что они могут поставить предел своей «индустриалистской» кондовости, ог раничить её определёнными рамками. Это, разумеется, только один из примеров. Однако он поясняет, что успех большевиков кроется в особой стратегии, которую я бы обозначил как стратегию самоограничения. Для того чтобы быть большевиками, нужно было уметь быть большевиками поразному и в разной степени. И они умели это! Возможность для осу ществления подобного умения была связана с практикой трансформации прежде существовавших форм суверенной власти. Большевики не просто оформили отечественную традицию гражданской политической жизни, но фактически открыли новые горизонты политики. Институциональ ным воплощением этого открытия большевиков стали Советы. Никакого политического представительства в прежнем смысле — политика высту пает способом самовыражения, она выражает собой экстатическую ак тивность. Модус политики, обозначенный советской властью, связан с даром и жертвой. Это политика энтузиазма, самозабвения. И нет ничего удивительного в том, что она ставит под сомнение прежние представле ния о самом человеческом Я. Большевистская модель диктатуры пролета риата действительно стала предельным воплощением демократии, хотя и не в том смысле, в каком думали об этом основоположники марксизма. Демократия — это власть, организованная по принципу всеобщности во леизъявления. Однако ещё со времён Руссо известен вопрос: а что, собственно, делает общую волю именно общей волей, а не суммой част ных волений? Должен быть ктото осуществляющий принуждение к сво боде. Но кто это? Один из ответов связан с тем, что власть перестаёт транслировать свободу как привилегию и превращается в систему взаим ного мониторинга. Этим «кемто» становится человек в третьем лице, кто угодно, любой. Он и является гражданином. Большевики трансформиро вали гражданина как «любого» в товарища как «близкого», «своего». Това рищ — это тот, кому может быть адресована типичная советская фраза: «Наш человек». При этом квалификация «наш» теряет этническое и даже классовое звучание, она приобретает экзистенциальный и одновременно всемирноисторический обертон. Все мы, однако, помним, что издержки подобной трансформации не менее велики, чем приобретения. Система всеобщего доверия оборачивается практикой повсеместного доноситель ства, в энтузиастических лозунгах начинает слышаться древнее: «Рас пни!» бессребреничество же оказывается сублимированной волей к влас ти. Но именно эта чрезвычайно высокая степень амбивалентности опыта советской цивилизации делает её одним из самых интересных объектов исторического анализа. Отдельная тема — конец СССР. Я, например, от нюдь не думаю, что это был «самороспуск», как полагал Бодрийяр. Или что Советский Союз погубили информационные сети, как думает сегод ня Жижек. Можно, скорее, говорить о невозможности дальнейшей кон вертации индустриализма в форму социальной технологии. Каков бы ни был масштаб новых изобретений, год от года процесс их создания всё больше рутинизируется. Вместе с этой рутинизацией утрачивается воз можность революционного влияния индустриализма на устроение циви лизации.

— Является ли советское прошлое предметом ностальгии лично для вас?

— Я не думаю, что ностальгия в её традиционном понимании предс тавляет собой нечто интересное. В силу известных обстоятельств моё по коление прожило очень интенсивную жизнь, имея, возможно, больше поводов для ностальгии, чем многие другие. Впрочем, люди ностальгиру ют не по поводу всего разнообразия обстоятельств своей жизни, а лишь по поводу объектов, которые идеализируются «задним числом». Эти объекты включены в наиболее фундаментальный код существования, именуемый судьбой, но открываются в нём post factum на правах следов необратимос ти, канва которых придаёт трагическое звучание даже самой «спокойной» биографии. Впрочем, для меня предметом ностальгии служит не нечто внезапно понятое как несбывшееся, а жизнеспособная альтернатива на стоящему времени. Я и в прошлом ностальгирую не по упущенным воз можностям, а по возможностям, за которые ещё предстоит ухватиться. СССР для меня, таким образом, не предмет реставрации, а предмет ин ставрации.

— Чем отличается инставрация от реставрации?

— Реставрация — это попытка воскресить чтото из прошлого ценой пренебрежения к настоящему и будущему. Инставрация же — процесс, позволяющий реализовать то, что в прошлом реализовать было невоз можно (или то, что реализовывалось с большими ограничениями). Ин ставрация в буквальном смысле представляет собой расправление склад ки. Современная жизнь — это существование таких складчатых объектов, которые на наших глазах сворачиваются, скручиваются, образуют ячейки, поэтому современное общество похоже скорее не на сеть, а на губку. Реа лизуя одни возможности, мы полностью или частично упускаем другие. Иногда они ждут своего часа. В любом случае часть возможностей всегда блокируется. Современное общество вообще устойчиво воспроизводится в ситуации такого «закупоривания». Так вот, инставрация означает раз блокировку возможностей, причём эта разблокировка осознаётся как ве ление долга. Процедура инставрации связана с расшиванием губчатого социального тела, установлением градаций и границ между внешним и внутренним, раскручиванием всех этих бесконечных лент Мёбиуса. Ин ставрировать нечто — значит сделать, воспроизвести то, что когдато уже делалось, но иначе и лучше. Например, эстетика серийного бытового объ екта значительно более удачно реализуется в продукции «ИКЕИ», нежели в образцах аналогичных изделий советской промышленности, и т. д. Ду маю, что это относится и к феномену советской власти. Могу серьёзно сказать: советская власть — высшее воплощение демократии. Но не рес таврированная советская власть, а инставрированная — та советская власть, какой она никогда в советские времена не была.

— А вы действительно учились в школе № 666, с ней связаны какието истории?

— Знаете, ничего особенно инфернального в этой школе не было, — ну, кроме меня, разумеется. Хотя она не просто до сих пор существует под этим номером, но и в доме № 6 по улице «6я линия», причём никакой 1й, 2й и прочих «линий» просто не было.

— Существует ли сегодня русская философия? Какими именами она мо жет быть представлена?

— При всём тяготении философии к универсализму, в том числе и когда речь идёт о её собственных определениях, я предостерёг бы от рас суждений о том, что есть какаято «философия вообще» или «философия как таковая». Философия, связанная с поколением моих непосредствен ных предшественников — им сейчас от сорока до шестидесяти, — и есть та философия, которая имеется в нашем распоряжении. Перефразируя высказывание одного популярного политического деятеля прошлых лет, отмечу, что «другой философии у нас просто нет». Философия, которая заполняет собой горизонт того, что мы принимаем за философию «как та ковую», есть философия наиболее активно действующего поколения фи лософов. Каким образом её охарактеризовать? Думаю, её характеризует то, что вопреки одиннадцатому тезису о Фейербахе она не активна, а ре активна. Предельно реактивна. Думаю, что предельная реактивность, а значит, и реакционность мысли, — это единственный философский экс перимент, который был поставлен в последние пятнадцать лет. В чём его суть? В том, что философия объявляется хранительницей некоторого аутентичного текста — это может быть текст Серебряного века, текст «Рос сии, которую мы потеряли» или текст «Запада». При этом обозначаются две фундаментальные задачи. Вопервых, философия на постоянной ос нове начинает заниматься верификацией аутентичности, фиксировать ут раченное («досоветскую Россию») или неприобретённое («Запад») в каче стве неких феноменов, с которыми связана дальнейшая судьбы бытия и истины. Вовторых, в рамках того же самого жеста философия гипостази рует эти феномены («Запад» и «досоветскую Россию») в качестве сущно стей, которые никогда полностью недостижимы и непостижимы. Фило софская продукция при таком подходе могла быть либо переводная, либо переизданная. При этом ключевыми философскими фигурами стали пе реводчик и публикатор. В 1990е и начале нулевых мы могли наблюдать немалое количество карьер, которые считались «философскими», но на поверку сочетали в себе два этих занятия — перевод и публикация, публи кация и перевод. В любом случае за новое принималось лишь то, что под падало под категорию «хорошо забытого старого» (разнообразие при этом исчерпывалось тем, что «старое» могло датироваться и 60–70ми годами XX века и, скажем, 10ми). Нет никакого парадокса в том, что философ ская мысль сыграла ключевую роль в попытках так называемой «модер низации». Поставившая на «отсрочку и различение», философия стала образцовой инстанцией по поставке метафизических оснований для подтверждения нехитрого тезиса о том, что мы можем только догонять и отставать. Из просто недостижимых «Запад» и «Россия, которую мы поте ряли» стали недостижимыми «по определению», как выразился бы Гегель, в самом своём понятии. В противовес этому понастоящему философ скую позицию занимают те, кто — часто совершенно не стремясь назвать себя философами — избегают подобных интеллектуальных ходов. Аутен тичность находится ими в их собственной деятельности, подвергается рефлексии как условие и выражение последней. Дело ведь не в том, что бы осуществлять самоопределение некими запатентованными философ скими средствами, а в том, чтобы сама практика самоопределения высту пала бы родом философской деятельности, связанной с готовностью ап робировать на себе выносимые и обосновываемые суждения. Философия, о которой я говорю в данном случае, к сожалению, как правило, весьма далека от академизма. Зато она вплотную подходит к философии, которая (как и в любом национальном государстве Нового времени) представляет собой единство самосознания и гражданской активности. Это филосо фия, которая, как и в античные времена, рождается на базарной площади. Только аналогом такой базарной площади выступают сегодня разнообраз ные медиаресурсы. И прежде всего блоги, которые являются невиданным доселе техническим средством для индивидуализации, демонополизации процесса вынесения суждения (ранее находившегося в безраздельном ве дении академических инстанций). Этот процесс сопряжён, конечно, и со многими издержками. Однако он одновременно открывает и очень много возможностей. В первую очередь возможности наблюдать, чем для нас откликаются произнесённые нами самими же слова. Массовированное производство условий такого соотнесения представляет собой питатель ную среду и одновременно стихию той новой философии, которая и здесь, и во всём мире рождается на наших глазах.

— Каково ваше отношение к советской философии?

— Сразу оговорюсь: в отличие от В. В. Миронова я не считаю, что в советской философии «было всё», тем более что она может считаться «нашим всем». Какой#то уж слишком утлый получается тогда универ# сум, этакая вселенная «экономкласса». Что, на мой взгляд, было в совет# ской философии? Была традиция догматического аналитизма, связанно# го с интерпретациями диамата и истмата. В рамках этой традиции по# являлось иногда что#то относительно живое — этакий условный «Ильен# ков», но исключения лишь подтверждали правила. Хотя и по сей день существуют желающие продолжить эту традицию, но её можно считать заглохшей. Всё, что от неё осталось, — это комплекс довольно распрост# ранённых сциентистских предрассудков («свобода от оценок», «деидео# логизация», «есть только классическая рациональность, и другой не бы# вать» и т. д.), не согласующихся не только с философией, но и с новейшей наукой.

Существовала и другая традиция, ряженная некогда в одежды мни# мой оппозиционности. Это была традиция «просвещённой фронды», свя# занная с культуртрегерством и завуалированными аргументами ad hominem. Я связываю её с С. С. Аверинцевым, который есть первый и об# разцовый наш культуртрегер, превративший свою деятельность в попече# ние о нуждах «всея культуры». Занимаясь переводами с древних языков, Аверинцев мыслил себя как посредник между Современностью и дву# мя мифологизированными культурными доменами: античной Грецией и Византией. Будучи переводчиком «Игры в бисер», Аверинцев ввёл в моду письмо, создаваемое в манере: «Как если бы я жил в Касталии и был Йозефом Кнехтом». Впоследствии символическое место «Кнехта» заняли разнообразные французы и, в меньшей степени, немцы (Франция и Гер# мания выступили соответственно в роли современных «Касталий»). Хо# рошим тоном стало писать пространно и неясно, «под Хайдеггера», в ком# пании которого позже оказались Фуко, Деррида и некоторые другие современные «дидероты». Добавлю, что традиция «просвещённой куль# туртрегерской фронды» прекрасно сохранилась до нашего времени (круг В. А. Подороги, в особенности М. К. Рыклин, круг журнала «Логос», не# которые социологи и феноменологи).

— Говоря о проекте инставрации, вы, по сути, берёте ниточку традиции от Зиновьева, который, будучи критиком советского строя, также говорил об альтернативах и о настоящей советской власти.

— Нет, от Зиновьева я не отталкиваюсь. Зиновьев, как я его понимаю, исходит из того, что есть сумма конструктивных элементов, из которых создан некий объект — социальная система. Мы можем разрушить эту социальную систему, но всё равно сохранятся эти элементы, из которых можно всегда возвести то же самое, сколько бы вы ни разбирали и ни собирали её. Он говорил об этом более образно, характеризуя прежде все го перестройку: сколько сарай ни перестраивай, он всё равно останется сараем. Зиновьев — социологический логицист, для него описание со циальной реальности сводится к описанию системных свойств. Рекомби нация элементов не ведёт, в представлении Зиновьева, к возникновению новых качеств системы. Именно поэтому зиновьевская «социология» чужда историческому мышлению. Из имеющихся материалов можно построить сарай хоть с башенкой, хоть с крылечком, но от этого ничего не изменится. То, о чём я говорю, не предполагает бесконечное стро ительство одного и того же сарая. Инставрация революционна по отно шению к «тому же самому», она открывает, что «то же самое» и есть дру гое. Я мыслю, если угодно, в логике некоей благодати, когда «возвраще ние к пройденному» оборачивается открытием ранее нереализованных возможностей. Правильное обращение к этим возможностям приведёт к получению неожиданного эффекта, несводимого к любым предпосылкам его возникновения. В рамках теории инставрации я апеллирую к логике события.

— Речь о политической воле?

— Нет, о возникновении некоего явления, которое не сводится к сум ме предпосылок своего возникновения. Событие возникает именно тог да, когда порывает с причинноследственными связями, давая о себе знать как бы «поверх них». Инставрация совпадает с практикой порожде ния таких событий.

— Является ли теория инставрации теорией упущенных возможностей?

— Социологией и философией упущенных возможностей пусть за нимаются другие. Я занимаюсь не упущенными, а обретёнными возмож ностями.

— Какой бы вы предложили критерий проверки философских способ ностей? Какой экзамен должен быть, чтобы проверить абитуриента на фило софскую «вшивость»?

— Буду рассуждать от противного: это не должно быть тестирование. Логика готовых мыслительных решений неприменима к философии.

Когда на философский факультет люди принимаются методом тестов — они проходят тест на готовность к постоянному мышлению в стиле тести рования. Проходят тест на тестируемость, на своеобразную проштампо ванность мышления. На мой взгляд, должна быть система разнородных письменных заданий по обществознанию, которые предполагали бы раз ные жанры и темы рассуждений. Тесты следует оставить для проверки знания фактов, а не бездарных определений из школьных учебников. Фи лософия связана с практикой рассуждения, создающей новые интерпре тации. Абсурдно с самого начала приучать будущего студента к поиску единственно правильных ответов. Получается, что в качестве обряда по священия он проходит процедуру, принципиально несовместимую с практикой философской работы.

— Какие из крупных текстов вы пишете сейчас?

— В настоящее время я занимаюсь написанием учебника по этике. Мне захотелось разобраться в этической проблематике, рассмотрев её че рез призму социальной философии. Меня интересуют жизненные прак тические ситуации, в которых человек сталкивается с неразрешимыми вопросами и уподобляется героям древнегреческой трагедии. Это очень далеко от господствующего в настоящее время «бытового» представления об этике как теории, которая учит «правильному» поведению и предла гает рецептуру на все случаи жизни. Неразрешимые ситуации возникают не от «падения нравов», а изза конфликта сосуществующих этических кодов, симбиоз которых оборачивается в определённых ситуациях сбоями и интервенциями вирусного типа. Я намерен проанализировать и срав нить разнообразные этические системы, понять причины конфликта между ними. Все говорят о добре, о благе, о долге, при этом во имя всего этого с той или иной степенью лёгкости проливается кровь. В постсовет ской традиции этика сводится почемуто прежде всего к этике ненасилия. При этом интерпретация этических проблем осуществляется, как прави ло, в режиме истории этических учений. Это, на мой взгляд, достаточно однобокий подход. Момент конфликта этических кодировок, изза кото рого часто, если не всегда, льётся кровь, самый трудный для рассмотре ния, а потому и самый интересный. Этика обосновывает различные моде ли жертвенного поведения, однако нужно помнить, что жертвы не только добровольны. К тому же механизм жертвенного поведения всегда соотно сится с характером социальной организации. В итоге я ставлю вопрос ещё более широко: необходимо соотнести функционирование социальных систем с процессами валидизации ценностей, которые придают этому функционированию цели и смысл. Это связано с исследованием взаимо связи между представлениями о благом и должном и характером детерми наций в обществах определённого типа.

Ещё один предмет моей работы — философия образования. Устрой ство системы образования помогает нам представить общество будущего. Никакая содержательная прогностика невозможна без исследования об разовательных институций, и любые серьёзные трансформации общества начинаются с образования. Вместе с тем сами образовательные институ ции очень консервативны, сама их организация предполагает сопротив ление инновациям, и даже в какомто смысле сопротивление времени. При этом главным трендом в сфере образовательной деятельности явля ется сейчас именно инновационное образование. Означает ли это, что с образованием произошла какаято мутация, ускользнувшая от внимания исследователей? Конечно нет. «Инновационность» образования предпо лагает совершенно другую и вполне предсказуемую перемену: знание окончательно превратилось в потребительский продукт со своим стоимо стным наполнением, а образовательная система стала институтом интел лектуального сервиса, вполне вписывающимся в существующую сервис ную инфраструктуру. Концепция «общества, основанного на знаниях», пришедшая на смену концепции информационного общества, отсылает нас к общественной реальности, целиком построенной на таком потреби тельском отношении к знанию. Теперь, чтобы подтвердить свои качества предмета потребления, оно должно служить и развлекательным целям — и без того нечёткая грань между трудом и досугом становится ещё более незаметной. Другая характеристика «общества, основанного на знаниях» связана с тем, что по отношению к другим формам интерпретации знания доминирующим стал компетентностный подход. Отныне «знанием» признаётся специализированная экспертная информация, суммирующая комплексные сведения о заведомо частном явлении. При этом знание по нимается как менеджерский, организационноуправленческий ресурс. Проект «общества, основанного на знаниях» предполагает и то, что рево люция не может случиться даже в сфере науки и техники — любая рево люция оказывается теперь революцией менеджеров. Всё это, разумеется, имеет масштабные последствия. В частности, знание перестаёт воспри ниматься как предмет бескорыстной заинтересованности. В мире, стол кнувшемся с кризисом перепроизводства возможностей, для такого инте реса возможности не остаётся. Сомнительны и перспективы философии, которые немыслимы без бескорыстного отношения к знанию. Филосо фия сталкивается и с другой угрозой: соответствовать компетентностному подходу означает для неё превращение в банальную идеологию изучения сознания. Наиболее полно такому пониманию соответствует в настоящее время аналитическая философия. С точки зрения критерия конкуренто способности она в этом смысле не имеет себе равных.

— К вопросу о менеджерах и революции. Некоторые считают, что глав ный философ у нас в стране — Сурков. Вы так не думаете?

— Талант Суркова проявился в том, что он не только воскресил идео лога, но и наделил его существование положительным смыслом. Сама возможность такой фигуры ещё совсем недавно казалась достоянием прошлого. Вопрос, однако, в другом. Каким стал воскрешённый идеолог, инставрирован он или реставрирован? Сколько бы ни сравнивали Сурко ва, например, с Сусловым, между ними есть принципиальное различие. Оно связано не с «личными» качествами, а с ролями, которые они испол няли. Раньше идеолог был человеком, ведающим тем, о чём сейчас любят порассуждать: политикой мысли. Он определял, что должно быть помыс лено, а о чём «и думать не смей». Это, помимо всего прочего, выдавало бо лее серьёзное отношение к ментальной продукции и всему, что связано с её производством. Сейчас такое отношение попросту невозможно. Мысль, по большому счёту, перестала быть предметом политики, во вся ком случае, «большой политики». Теперь всё наоборот: «большая полити ка» обозначает свои рубежи, дистанцируясь от мысли в её абстрактном воплощении. Стоит напомнить, что эта ситуация радикальным образом отличается от той, в рамках которой возникла философия. С самого нача ла философия была институтом, который не просто управлял стихией чистого мышления, но и являлся способом превращения последнего в предмет «большой политики». Да, в настоящее время мысль стала более изощрённой, она превратилась в подобие дизайнерского объекта. Однако и назначение её стало иным — оно сводится к некоему декорированию, «украшательству». Раньше философская деятельность была чемто вроде утончённого аристократического призвания (в том числе и для «филосо фов на троне» типа Екатерины II), теперь она воспринимается как свое образное развлечение. Как экзотическая форма праздности. Философия оказалась тем, чем можно заняться «на досуге». Фигура Суркова — кем бы он ни был «на самом деле» — воплощает произошедшую расстановку ак центов. Повидимому, он неплохо относится к философии, поэтому в его исполнении и работа идеолога становится чемто сродни сочинению belles lettres. При этом в рамках классической бюрократической подмены он на систематической основе выдаёт тактические проблемы и решения за стратегические. Есть, например, проблема трудоустройства той части номенклатурных кадров, которые не смогли или не захотели вписаться в стройные ряды партии начальников под названием «Единая Россия». Ни чего страшного: для них предусмотрена другая, альтернативная партия — «Справедливая Россия». При этом произошедшее трудоустройство «осво бождённых работников» трактуется как достижение российской демокра тии, дозревшей, наконец, до двухпартийной системы. Подобная инвер сия тактики и стратегии составляет самую суть идеологической работы. Идеология выступает технологией осмысления чего бы то ни было, фило софия, напротив, озабочена открытием того, что в чёмто слишком мало смысла, что смысл вообще существует под знаком исчезновения, утраты.

Осмысление является для философии не уловкой, а проблемой. Одновре менно философия занята онтологическим тестированием существующе го: как нечто может существовать? что значит считать нечто существую щим? каким удостоверяется в правах на бытие то, к чему мы адресуем слова: «Это есть…»? Философия выступает идеологией лишь в той мере, в какой безоговорочно признаёт за собой право на эти вопросы. Однако проблема и решение для философской мысли заключаются в том, что эта безоговорочность всегда может быть поставлена под сомнение.

— Потреблядство проникло и в политику?

— Давайте оставим в покое эту терминологию, она лишь продолжает агонию западного левачества. Проблема в том, что его применение — маркетинговый ход, смысл которого прекрасно осознаётся создателями. Это такое вот полуматерное словцо, увидев которое все сразу бросятся по купать твою книгу, то есть вступят в очередной цикл потребления. Таким образом, оказывается, что с удовольствием потреблять можно продукт, призванный отвратить от потребления. Отвратить, разумеется, «на сло вах», в форме литературного негодования и посредством же литературно го продукта. Сам тезис о потреблядстве основан соответственно на эксплуатации неудовлетворённости, недостаточно удовлетворённых по требностей, среди которых, оказывается, есть ещё и некая потребность в неудовлетворённости. Возможно, в эпоху всеобщей образованности она становится основной. Неудовлетворённость не просто движет спросом, но и сама имеет стоимостное выражение. Есть спрос на неудовлетворён ность, на некую словесную критику. И облечение неудовлетворённости в форму спроса имеет вполне терапевтическую функцию. Хотим мы того или нет, любая критическая философия отныне будет сопряжена с подоб ной терапией и соответственно со спросом на неудовлетворённость. Тут возможна некоторая «работа на опережение», связанная маркетинговым усовершенствованием форм неудовлетворённости, которые сами оказы ваются рыночным товаром. В философии начало этому положил, как ни странно, К. Маркс. Затем была Франкфуртская школа, Ж.П. Сартр, Р. Барт. Огромную роль в формировании спроса на неудовлетворённость сыграл Бодрийяр и его последователи. Не остались в стороне и «но вые философы». У нас в постсоветские времена повышением рыночно интеллектуального спроса на неудовлетворённость активно занимался А. С. Панарин.

— Если говорить о властных отношениях в философии, то мне всегда вспоминается фраза А. Кожева о том, что между философом и тираном нет существенной разницы, и лишь суета будней не позволяет одному быть и тем и другим.

— Это извечная коллизия, когда философ тягается с политиком и ли бо демонстративно пренебрегает им, либо становится его наставником. Не будем забывать также, что философ является ближайшим наследни ком жреца, в какомто смысле светским его воплощением. Однако с ан тичных времён на этом поприще у философа появилось слишком много конкурентов — чего стоит хотя бы телевидение и его кадры в качестве но вой жреческой касты.

— А как же быть с одиннадцатым тезисом о Фейербахе? Считаете ли вы его водоразделом в философии?

— Философская деятельность связана с аккумулированием ресурсов символической власти. Любая теория не просто нечто описывает, но и до какойто степени делает нечто существующим. Что касается философии, то она утверждает в своих правах бытие. Одиннадцатый тезис о Фейерба хе состоит в том, что бытие сконцентрировано в действии, а отношение к действию невозможно ограничивать описанием. Отношение к бытию какдействию можно выразить только в форме решимости. Не описывать, а осуществлять изменения. Проще говоря, иногда нужно просто дать хук в челюсть, нежели два часа объяснять, почему его нужно дать. В некото рых случаях это вполне может быть философским жестом. И, знаете, Маркс — образцовая фигура, чья философия может рассматриваться в качестве такого хука в челюсть. Хотя на том же самом примере мы в пол ной мере можем оценить, что философы не обладают монополией на реформирование мира и прогнозирование его развития.

— Вы активно публикуетесь. Это письмо на злобу дня?

— Я не вижу в «злобе дня» ничего плохого. Философия должна быть актуальной. Она должна вершиться здесь и сейчас, по современным, се годняшним поводам, чтобы не превратиться в практику сдувания пыли с монументов. Именно поэтому она должна предоставлять свой отклик на продукцию медиасферы. Важно, чтобы этот отклик становился достояни ем самой медиасферы на условиях, которые обозначает сама философия. В этом её принципиальное отличие от любой самой качественной журна листики. Напомню, что у Маркса огромное количество заметок, статей. А Кант — вот уж идеальный пример философаанахорета — стоял тем не менее у истоков просветительского жанра рассуждения «для широкой публики», то есть фактически всё для той же медиасферы.

— А как же «вечная философия»?

— Вечность всегда имеет две стороны — живая вечность, нечто вос производимое и воспроизводящееся, сохраняющее себя в какойто не тленной форме, и есть мёртвая вечность как мумификация, бальзамиро вание, подновление, реставрация. Я, естественно, на стороне живой веч ности. И актуальная философия, в том понимании, о котором я гово рю, — тоже на стороне живой вечности. Живая вечность — это то, чем мы живём здесь и сейчас, и то, что связано с нашей системой действий. Из менится эта система действий — и вечность будет другой. У каждой эпохи своя вечность. И даже на протяжении своей жизни мы можем быть со причастны разным образам вечности.

— Очень выгодная у вас позиция в вечности…

— Это позиция не обозначает тотальный релятивизм. Вечность — не перчатка, которую можно снять и бросить. (В том числе и комуто в лицо: «То, что для вас вечность, для нас — мгновение».) Вечность соотносится с разными образами исторического времени, которые могут быть представ лены в виде круга, стрелы, спирали. Возможна соответственно история вечности, если воспользоваться словосочетанием Борхеса, — это одна из тем, которой я стараюсь по мере сил заниматься. Нечто вечное утвержда ется только в рамках обозначения неких границ. Границы связаны с на шей причастностью к определённой системе действий. Вечность не тож дественна тишине музейного зала или гробницы. Вечность — это способ действования, в рамках которого мы проверяем на себе и соответственно воплощаем искомую истину. Именно поэтому вопрос о вечности для ме ня вопрос антропологический и социологический, а не метафизический или теологический. В противном случае мне пришлось бы притязать на то, чтобы пытаться смотреть на мир с точки зрения Бога.

— Конечно, ведь вы полагаете, что только антропологическая точка зре ния является вечной…

— Ничего подобного. Антропология притязает на подобный статус только в том случае, если претендует иллюстрировать проекцию Божест венной точки зрения, отвоёванной для себя человеком. Важно понять, что и точка зрения Бога — вместе со всей атрибутикой «Божественной вечности» — определённым образом создана, а значит — соотносится с некой системой действий. Наше представление о всеохватности связано с логикой линейной перспективы, когда восприятие земли на расстоянии превращает её в трёхмерное пространство, наблюдение которого ведётся откудато из области Необозримого. Но линейная перспектива имеет конкретную датировку своего возникновения — живопись эпохи Возрож дения. Вне этой живописи мы не могли себе представить ту самую всеох ватность, с которой до сих пор работаем, пытаясь бросить некий в бук вальном смысле «потусторонний» взгляд на мир. Когда возникла линей ная перспектива, человек поставил себя в положение Бога, который взи рает на мир со стороны.

Считается, что Вечность — это категория, которая может описывать ся только апофатически. Это не так. В любых представлениях о вечном, универсальном проявляет себя способ, в рамках которого мы вовлечены в историю. Некоторая модель того, что я называю «темпоральной ангажи рованностью». Последняя задаёт и то, как мы понимаем нечто незыбле мое, и характеристики самого времени: плоть его «духа». Скука, револю ция, ожидание, долг, терпение, случайность, томление, творчество, тонус, неожиданности, успех, изменения, погоня за чемлибо, действие и без действие, скорость, работа, происшествия, свобода, болезнь, целесооб разность, риск — всё это характеристики нашей темпоральной ангажиро ванности. Наша вечность длится ровно столько, насколько хватает ресур са нашего исторического участия. (Играя словами, можно сказать, что этот ресурс и есть наша участь.) Формула вечности равносильна в этом смысле формуле сбережения «того же самого» или формуле «отсрочки», если пользоваться этим сартровскодерридианским термином. Однако отсрочка может порождать самые непредсказуемые трансформации. Наи более общим выражением их амплитуды является разница между жизнью и смертью.

— У вас получилась какаято грустная картина…

— А вы можете посмотреть на мир с позиции Бога?

— Нет, но благодаря вашему ответу я могу произвести водораздел меж ду социальной антропологией и философской антропологией.

— Замечательно. Вот видите, я заодно реализовал и педагогическую миссию.

— Можно ли назвать Андрея Юрьевича Ашкерова философом online (в отличие от философии ofline и даже — offline)?

— Лучше философия offtopics… Я реагирую очень избирательно, стараясь избегать заведомо определённых «главных тем». Например, ког да пишу некролог, расстаюсь с чемто, что составляло часть меня само го, — может быть, что служило олицетворением живого. Впрочем, в ка комто смысле любой текст напоминает для меня некролог: когда я пишу о чёмто, я расстаюсь с этим как с частью себя. И тут уже никакое само обладание не гарантировано.

Беседовал Алексей Нилогов

ВЛАДИМИР ВАСЮКОВ

Формализация философии

Владимир Леонидович Васюков (род. 1948) — современный русский логик, фило соф. Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник сектора логики Инсти тута философии РАН. Автор таких книг, как «Формальная феноменология» (М., 1999), «Квантовая логика» (М., 2005), «Категорная логика» (М., 2005), «Фор мальная онтология» (М., 2006). «Им разработаны феноменологически ориентиро ванные формальные языки, которые позволяют интерпретировать рациональ ные моменты философских учений выдающихся философов XX века Э. Гуссерля, Ж.П. Сартра и др. Предложена и обоснована концепция формальной феноменологии как нового самостоятельного направления логикофилософской мысли, возникшей на стыке нескольких дисциплин — онтологии, логики и феноменологии. Разработаны системы ситуационной онтологии и ситуационной формальной феноменологии, ос новывающиеся на идеях Л. Витгенштейна»6. Наша беседа с Владимиром Леонидови чем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»7.

— Владимир Леонидович, каково ваше отношение к вкладу А. А. Зи новьева в развитие логики, в том числе так называемой неклассической?

— Что касается вклада в развитие отечественной логики, то он не сомненен. В частности, Зиновьев был одним из немногих, чьи труды у нас ещё в 1960е годы были посвящены современной неклассической логике: многозначной и релевантной, логике науки. С другой стороны, извест ный американский логик ХХ века Д. Скотт в журнале Logique et Analyse в восьмидесятые годы писал, что он вынужден развеять бытующий на Запа де миф о заслугах Зиновьева перед современной логикой (речь шла в ос новном о его работах по теореме Ферма). Повидимому, фигура Зиновье ва как писателя и социолога заслоняет Зиновьевалогика в глазах многих его читателей, сторонников и противников, не давая возможности пра вильно оценить его вклад в развитие логики.

— Можете ли вы в двух словах объяснить, что такое квантовая логика?

— Если просто сказать, что квантовая логика — это логика микроми ра, то, боюсь, это «простое» определение может ввести в заблуждение. С чисто технической стороны многие системы квантовой логики пред ставляют собой недистрибутивные логики, в которых принципиально невозможно ввести связку импликации («если… то…»). Природу этих за претов (на дистрибутивность — относительно связок «и» и «или» — и на личие импликации) содержательно очень трудно объяснить, если не пользоваться понятиями квантовой теории, а там эти требования очевид ны и органичны. Собственно говоря, первая работа, в которой был по ставлен вопрос о квантовой логике (Дж. фон Неймана и Г. Биркгофа, от носящаяся к 1936 году), была посвящена отклонениям от классического (булевого) формализма, возникающим в рамках стандартного подхода квантовой теории. Поскольку же эти отклонения можно было рассматри вать и описывать совершенно абстрактно и обобщённо, то это привело к тому, что в настоящее время допустимо говорить о «квантовой логике» как разделе неклассической логики, с одной стороны, и о «логике квантовой механики» — с другой, хотя это деление всё же достаточно условно. По су ти дела, речь идёт о том, обязательно ли в семантике систем квантовой ло гики должны присутствовать и рассматриваться не только чисто абстракт ные, теоретикомножественные модели, но и модели, построенные на языке и средствами квантовой теории.

— Насколько сейчас логика является попрежнему философской дис циплиной? Не место ли кафедре логики на естественнонаучном факультете (например, на мехмате)? С другой стороны, в последнее время предпринима ются формализации ведущих философских систем (в том числе и ваш вклад). Насколько сблизились онтология и логика в настоящее время?

— Логика попрежнему является философской дисциплиной, хотя её взаимодействие с другими дисциплинами усилилось, что привело к «ин тердисциплинарному» статусу некоторых её разделов: лингвистической логики, когнитивной логики, логики информатики, логики компьютер ных наук и т. д. С этой точки зрения можно говорить и о философской ло гике (как области, разделе или направлении логических исследований, ориентированных на философские проблемы и требующих применения философских содержательных методов и категориального аппарата), и о математической логике как результате междисциплинарных связей (с фи лософией и математикой). При этом взаимодействие логики с философи ей представляет собой обоюдный процесс: наряду с философской логи кой говорится и о философии логики (философском анализе логических проблем), и о логической философии (философии, развиваемой логиче скими методами). Что же касается кафедр логики на других, кроме фило софского, факультетах, то этот вопрос не нов: ещё во времена львовско варшавской школы в Львовском университете было одновременно три кафедры логики, одна из них как раз на естественнонаучном факультете. В то же время наряду с кафедрой логики на философском факультете МГУ существует и кафедра математической логики на мехмате МГУ (с несколько изменённым названием).