Книга: Дзэн и японская культура

Дзэн и японская культура

УДК 1/14 + 29 ББК 86.35 С 89

Судзуки Д. Т. Дзэн и японская культура.— СПб.: Наука, 2003. — 522 с.

ISBN 5-02-026193-9

Известный японский буддолог Дайсэцу Тэйтаро Судзуки (1870 —1966) приглашает читателя погрузиться в мир причудливой японской культуры. Своеобразие этой культуры во многом связано с долгим и плодотворным влиянием на нее дзэн-буддизма. Излагая тему одновременно и в качестве представителя японской ментальности, и с позиций светского последователя дзэн, автор умело описывает и анализирует творческий вклад этой школы буддизма в японскую духовную культуру, а именно в фехтование и чайную церемонию, поэзию и драму, живопись и изучение конфуцианства. Он объясняет, почему учение дзэн оказалось созвучным принципам самурайского сословия, а также показывает, какие особенности японского национального духа проявились под влиянием дзэн. Автор подводит читателя к мысли о том, что японцы вряд ли смогли бы образовать целостную нацию, если бы не испытали глубокого воздействия этой школы дальневосточного буддизма, основанной индийским монахом Бодхид- хармой в VI в. н. э.

Для широкого круга читателей.

© Издательство «Наука», 2003 © С. В. Пахомов, перевод, после

ТП-2003-П-№ 196словие> 2003

ISBN 5-02-026193-9© П. Палей, оформление, 2003

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

I. Что такое дзэн? 7

II. Общие замечания о японской культуре .... 26

III. Дзэн и изучение конфуцианства 47

IV. Дзэн и самураи 68

V. Дзэн и искусство фехтования 97

VI. Дзэн и искусство фехтования (продолжение) 154

VII. Дзэн и хайку 245

VIII. Дзэн и искусство чая 305

IX. Дзэн и искусство чая (продолжение) 328

X. Рикю и другие последователи искусства чая 355 XI. Любовь к природе 369

Приложения

I. Два мондо из Хэкигансю 442

II. Вималакирти сутра 454

III. «Яма-уба», пьеса театра Но 463

IV. Фехтовальщик и Кошка 473

V. Чжуан-цзы 482

С. В. Пахомов. Дзэн как основа японской культуры 488

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга под заголовком Дзэн-буддизм и его влияние на японскую культуру (Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture) впервые была опубликована в Японии в 1938 г. Восточным буддийским обществом при Буддийском университете Отани в Киото.

С того времени я лучше узнал данную тему, и вполне естественно, что мне захотелось переписать все произведение. Но в нынешних условиях я не смог бы так поступить, поскольку это отняло бы слишком много времени и труда. Поэтому я решил просто переделать уже имеющийся материал в той мере, в какой это необходимо, и добавить к ним отдельные главы по темам, которые меня заинтересовали, а именно искусство меча (кэндо), искусство чая (тя-но ю) и хайку. В результате в некоторых случаях стали неизбежны повторы. Но поскольку я не рассчитывал превращать данную книгу в учебник или некое академическое пособие, то прошу читателей быть снисходительными, надеясь, что они не сочтут недостатки книги чересчур бросающимися в глаза или мешающими связности изложения.

Основная часть материала появилась в виде лекций, прочитанных при разных обстоятельствах в Англии и Америке в 1936 г. Раздел о любви к природе был прочитан автором в виде лекции в 1935 г. в Японии группе западных учеников и потом опубликован в журнале The Eastern Buddhist (Киото) (VII, 1) в 1936 г.

За разрешение использовать цитаты я выражаю благодарность журналу Atlantic Monthly, который предоставил мне отрывки из очерка Хуана Бельмонте о бое быков; издательствам Harcourt, Brace и Со. и Faber и Faber — за цитирование произведения Т. С. Элиота Опустошенная земля (The Waste Land); Harper и Brothers — за поэтические цитаты из Masterpieces of Religious Verse, изданных J. D. Morrison; The Macmillan Co. — за стихотворение Ральфа Ходжсона в той же работе; Новую Американскую библиотеку — за цитату из перевода Бхагавадгиты, сделанного Ишервудом и Прабхаванандой (Isher- wood/Prabhavananda), копирайт Ведантического общества Южной Калифорнии; Dodd, Mead и Со. — за цитаты из Okakura Kakuzo’s The Book of Tea; и John Murray из Лондона — за отрывок из перевода Ле-цзы, сделанного Lionel Giles.

С чувством глубокой признательности я вспоминаю, как многим обязан издательскому коллективу Bollingen Series, особенно мистеру и миссис Уильям Макгир, которые сделали все, чтобы улучшить мой стиль и давали мне советы в технике издания книги.

Дайсэцу Тэйтаро Судзуки

Нью-Йорк, 1958

ЧТО ТАКОЕ ДЗЭН?

1

Прежде чем начать говорить о влиянии дзэн на японскую культуру, я должен объяснить, что такое дзэн, поскольку, может быть, мои нынешние читатели ничего не знают о нем. Однако, так как я уже написал несколько книг по дзэн, я не стану здесь вдаваться в детали.

Если говорить вкратце, дзэн является одним из продуктов китайского сознания, обогащенного индийскими идеями, которые были введены в Китай в I в. н. э. вместе с буддийскими учениями. Некоторым аспектам буддизма, в той форме, в какой он появился в Китае, жители Срединного царства не слишком благоволили — например, поощрению бездомной жизни, устремленности в запредельное, пониманию мира как круговорота, отрицанию жизни и другим. В то же время его глубокая философия, его тонкая диалектика и стройная аналитика, его теоретические конструкции оказали воздействие на китайских мыслителей, особенно на даосов.

По сравнению с индийцами китайцы не слишком склонны к философским спекуляциям. Они, скорее, прагматики и потому посвящают себя мирским занятиям; они интересуются землей, а не небом. Хотя на китайское сознание глубоко повлиял индийский способ мысли, оно никогда не утрачивало контакта с миром множественности, никогда не пренебрегало практической стороной повседневной жизни. Эта национальная, этническая особенность китайского менталитета привела к трансформации индийского буддизма в дзэн-буддизм.

Одним из первых шагов, предпринятых дзэн в Китае, когда он уже достаточно окреп и мог существовать самостоятельно, стало установление специфической формы монашества, весьма отличной от прежних форм монашеского образа жизни. Дзэнский монастырь стал самоуправляемым организмом, состоящим из множества отделений, и каждое из них обладало своими функциями, необходимыми для обслуживания всей общины. Отличительным признаком этого учреждения был принцип полной демократии. Хотя старейшие монахи пользовались уважением, что естественно, они наряду с остальными членами общины участвовали в насущных повседневных занятиях, таких как заготовка топлива, обработка земли и сбор чайных листьев. В подобных делах к работавшим присоединялся и сам наставник — трудясь вместе с братией, он вел их к более глубокому пониманию дзэн.

Гакой образ жизни значительно отличал дзэнские монастыри от сангхи раннего индийского буддизма. Монахи дзэн были не только демократичными, они старались участвовать во всех сторонах практической жизни. Поэтому они обладали и хозяйственной хваткой, и расчетливостью в управлении.

Метафизика дзэн многое заимствовала из даосских учений, видоизмененных буддийскими идеями. Но в своей практической деятельности дзэн полностью игнорировал и даосскую запредельность, и индийскую отрешенность от производительной жизни. Когда одного дзэнского наставника спросили, кем ему хотелось бы стать в следующей жизни, он ответил без колебаний: «Пусть я стану ослом или лошадью и потружусь для селян».

Другое отличие дзэн от прежнего типа монашеского братства, будь то христианского, буддийского

или какого-то другого, состояло в том, что дзэнские монахи не занимались возношением молитв, практикой обетов или исполнением других так называемых благочестивых деяний, не читали и не декламировали священных книг, не обсуждали их содержание и не изучали их, поодиночке или в группе, под руководством наставника. Тем не менее дзэнские монахи помимо того, что они занимались различными практическими делами, как ремеслом, так и черной работой, также каждый день слушали проповеди наставника, краткие и загадочные, задавали ему вопросы и получали ответы. Эти ответы, впрочем, были двусмысленными и довольно неясными и часто сопровождались физическими действиями.

Я приведу один такой случай — возможно, кому-то он покажется эксцентричным. Хотя здесь главными действующими лицами являются не наставник и монах, а сами монахи, этот случай продемонстрирует сам дух дзэн, доминировавший на раннем этапе его истории, в конце династии Тан. Некий монах, выйдя за стены монастыря, которым руководил наставник Риндзай (Линь-цзи, умер в 867 г.), встретил группу из трех странствующих монахов, принадлежавших к другой буддийской школе, и один из этих трех рискнул спросить его: «Насколько глубока река дзэн?» Упоминание о реке было связано с тем, что их встреча происходила на мосту. Дзэнский монах, еще полный впечатлений от общения с Риндзаем, который был знаменит своими прямолинейными действиями, не стал лезть за словом в карман. «Узнай об этом сам», — сказал он и попытался сбросить вопрошавшего с моста. К счастью, вмешались два других его приятеля, призывая дзэн-буддиста к милосердию, и это спасло ситуацию.

Не стоит считать, будто дзэн настроен против слов, однако он хорошо понимает, что они всегда ответственны за то, что сознание отрывается от реальности и воспаряет к абстракциям. Именно против этой выхолощенности и протестует дзэн. Возможно, только что упомянутый случай с дзэнским монахом является крайностью, однако и здесь заметен дух этого неприятия. Дзэн настаивает на том, чтобы оставаться на уровне самих вещей и не пускаться в абстракции. По этой причине дзэн пренебрегает чтением или рецитацией сутр,[1] или рассуждениями на абстрактные материи. И это объясняет, почему дзэн обращен к людям действия, в самом широком смысле слова. Благодаря своему врожденному практицизму китайцы, а также до некоторой степени и японцы охотно принимали дзэн.

2

Дзэн — это практика достижения просветления. Просветление означает независимость, но не в меньшей мере — и свободу. Мы очень много говорим сегодня о различных видах свободы, политической, экономической и иной, но это все совсем не то. До тех пор пока разные виды свободы или прав, о которых мы столько болтаем, остаются на уровне относительности, они далеки от своей истинной сущности. Подлинная свобода — это результат просветления. Когда кто-либо поймет это, то в какой бы ситуации он ни оказался, он всегда внутри себя найдет свободу, ибо эта ситуация совпадает с его собственной линией поведения. Дзэн есть религия дзию (и,зы-ю), «самопо- лагания», и дзидзай (и,зы-и,зай), «самобытия».

Понятие просветления занимает центральное место в учениях всех направлений буддизма, хинаянских и махаянских, школы «полагания на себя» и школы «полагания на другого», школы Благородного восьмеричного пути и школы Чистой Земли, потому что все буддийские учения основываются на опыте просветления Будды, который имел место около двух с половиной тысяч лет назад в северной части Индии. Вот почему считается, что каждый буддист обретет просветление или в этой жизни, или в одной из будущих. Без просветления, либо уже осуществленного, либо где-то, когда-то, каким-то образом реализуемого в будущем, не может быть буддизма. Дзэн здесь не исключение. Фактически именно дзэн особенно подчеркивает просветление, или сатори (у по-китайски).

Для реализации сатори дзэн предлагает нам в целом два пути — вербальный (словесный) и практический.

Первый из них — вербальный — довольно характерная особенность дзэн, хотя он настолько отличается от лингвистической философии или диалектики, что вряд ли можно адекватно использовать термин «вербализм» применительно к дзэн в целом. Но мы, будучи людьми, не умеем — и это нам хорошо известно — обходиться без языка, ибо мы так устроены, что способны существовать только в обществе. Любовь — сущность человечества, но любовь нуждается в чем-то таком, что может ее поддерживать; жизнь человеческих существ должна быть проникнута взаимной любовью. Для своего выражения любовь нуждается в особом способе коммуникации, которым и является язык. Ввиду того что дзэн затрагивает самые глубокие человеческие переживания, он неизбежно обращается к языку, для того чтобы выразить их как другим, так и себе самому. Но вербализм дзэн имеет и свои собственные черты, которые опровергают все правила научной лингвистики. В дзэн опыт и выражение — одно. Вербализм дзэн выражает самые конкретные переживания.

Вот пример: некий дзэнский наставник поднимает свой посох перед собравшимися монахами и заявляет: «Не называйте это посохом. Как вы назовете это?» Кто-то из слушателей выходит вперед, вырывает посох у мастера, разламывает его надвое и бросает наземь. Его действия — результат алогичного заявления наставника.

Другой мастер, держа свой посох, говорит: «Если вы имеете посох, я дам вам свой, если у вас нет его, я его заберу». В подобных словах нет никакой рациональности.

Еще один наставник однажды произнес в проповеди: «Когда вы знаете, что такое этот посох, вы знаете все, вы завершили изучение дзэн». Без дальнейших комментариев он покинул зал.

Это то, что я называю вербализмом дзэн. Философия дзэн происходит отсюда. Эта философия, впрочем, заботится не о том, чтобы объяснить все эти словесные «загадки», но о том, чтобы обратиться к самому сознанию, которое словно окутывает, скрывает их — столь же естественно, сколь и неизбежно, как облака, поднимающиеся над горными пиками. Нас здесь интересует не субстанция, которую окутывают, скрывают слова, но «нечто», находящееся рядом, хотя мы и не можем точно указать на него и воскликнуть: «Здесь!» Назвать «это» сознанием — значит далеко отойти от данных опыта; его, скорее, можно определить как неизвестное «икс». Оно не абстрактно, а вполне конкретно и непосредственно, подобно тому как глаз просто видит солнце. Но это видение не подчиняется категориям логики. Как только мы пытаемся подчинить это логике, оно исчезает. Поэтому буддисты называют его «недостижимым», «неописуемым».

Именно по этой причине посох есть посох и в то же время — не посох, или, иначе, посох есть посох потому, что он не посох. Слово не должно быть оторвано от вещи, факта или переживания.

Дзэнские мастера говорят: «Исследуй живые слова, а не мертвые». Мертвые слова — это слова, которые уже не связаны непосредственно, конкретно и тесно с опытом. Они представляют собой концепции, они отрезаны от живых корней. Они уже перестали волновать мое существо изнутри, из глубин бытия. Они больше не являются тем, что наставники назвали бы «одним словом», которое, когда оно понято, прямо ведет к пониманию сотен, тысяч других слов или фраз, вышедших из уст дзэнских учителей. Дзэнский вербализм имеет дело именно с этими «живыми словами».

Второй способ, позволяющий пережить просветление, состоит в действии. В каком-то смысле и словесные средства тоже являются действенными, пока они конкретны и персональны. Но в том действенном, которое мы называем «телом», участвуют наши органы чувств. Так, однажды монах спросил Ринд- зая, в чем состоит сущность буддийского учения. Тот привстал со своего сидения и, взяв вопрошавшего за грудки, дал ему пощечину и велел убираться. Задавший вопрос в ошеломлении остался на месте. Окружавшие его монахи заметили: «Почему ты не кланяешься?» Это вывело его из оцепенения и, когда он собрался поклониться мастеру, он обрел сатори.[2]

Когда Басо (Ма-цзу, умер в 788 г.) прогуливался с Хякудзё (Бай-чжан), одним из своих ближайших помощников, он заметил улетавших диких гусей и спросил: «Куда они летят?» Хякудзё ответил: «Они уже улетели». Басо резко повернулся и, схватив Хякудзё за нос пальцами, сильно сдавил его. Хякудзё вскрикнул: «Больно, наставник!» — «Кто говорит, что они улетели!» — воскликнул мастер.[3] И тогда Хякудзё понял, что учитель имел в виду вовсе не абстрактных гусей, исчезнувших высоко в облаках. Он хотел обратить внимание Хякудзё на живого гуся, который движется вместе с самим Хякудзё, не вне, но внутри его «человека».

Этот «человек» есть тот самый «истинный человек» Риндзая, который «во всей своей наготе входит и выходит через ваши чувства». Интересно, не о нем ли говорят некоторые современные писатели, которые часто упоминают «третьего человека», идущего «возле тебя», или «на другой стороне тебя», или «позади тебя»Г

Мы можем сказать, что практический урок — это научение действием, обучение через деяние. Нечто похожее на это имеется и в способе достигать просветления через действие. Но прямое действие в дзэн имеет и иной смысл. Оно преследует более глубокую цель, которая состоит в пробуждении в уме ученика некоторого ощущения, которое созвучно пульсации реальности. Следующая история совершенно отличается от предыдущей; она просто показывает, как важно уметь ловко выпутаться из затруднительной практической ситуации самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Она демонстрирует педагогические приемы, развивающие дзэнский дух «самопола- гания». Это полностью согласуется с учением Будды и других наставников: «Не полагайтесь ни на других, ни на чтение сутр и шастр.[4] Будьте сами себе светильниками».

Госо Хоэн (У-цзу Фа-янь, умер в 1104 г.), живший во времена династии Сун, рассказывает нам следующую историю, желая проиллюстрировать дзэнский дух, который превосходит интеллект, логику и мертвые слова:

«Если люди спросят меня, что такое дзэн, я отвечу, что он подобен обучению искусству взломщика. Однажды сын некоего вора-взломщика увидел, что отец его одряхлел, и подумал: „Если он не способен продолжать заниматься своим делом, кто станет кормильцем семьи, кроме меня? Я должен изучить это ремесло”. Он поделился своей идеей с отцом, и тот одобрил ее.

Однажды ночью отец вместе с сыном подошли к одному большому дому, пролезли сквозь дыру в заборе и проникли внутрь дома. Открыв один из больших сундуков, отец велел сыну залезть туда и вытащить одежду. Как только сын оказался в сундуке, отец опустил крышку и накрепко замкнул ее. Потом он вышел во двор и громко постучал в дверь снаружи, разбудив все семейство; затем он спокойно выскользнул наружу через щель в заборе. Жильцы дома встревожились, зажгли свечи, но обнаружили, что взломщик уже ушел.

Сын, который все это время оставался под замком в сундуке, думал о своем жестоком отце. Он был на него смертельно обижен, но тут блестящая идея осенила его. Он стал царапать сундук, подражая скребущейся крысе. Обеспокоенная семья велела служанке взять свечу и узнать, что там, в сундуке. Когда крышку открыли, наружу быстро выбрался плененный сын, который задул свечу, оттолкнул служанку и побежал. Люди бросились за ним. Приметив колодец по пути, он поднял большой камень и бросил его в воду. Все преследователи собрались вокруг колодца, пытаясь найти вора, нырнувшего в темный проем.

Тем временем сын целым и невредимым добрался до родного дома и в сердцах набросился на отца с упреками за его предательское бегство. Отец ответил: „Не обижайся, сын мой. Скажи только, как ты выбрался оттуда?” Когда сын поведал ему обо всех своих приключениях, отец заметил: „Ну вот, ты и научился нашему искусству”».[5]

Смысл этой истории в том, чтобы показать тщетность словесных наставлений и абстрактного представления, когда имеется в виду опыт просветления. Сатори должно стать результатом внутренней работы индивида, а не продуктом какого-то внешнего словесного влияния.

Известно изречение, высказанное одним из наставников ранней Тан, где утверждается, что дао — это только повседневные переживания человека. Когда мастера спросили, что он имел в виду, тот ответил: «Если вы голодны, то вы едите, если испытываете жажду, пьете, когда встречаете друга, вы его приветствуете ».

Некоторые могут подумать, что это лишь некий животный инстинкт или социальный обычай, здесь, мол, нет ничего такого, что можно назвать нравственностью, а тем более — духовностью. Они скажут: если мы такое называем «дао», то что за никчемная вещь это дао!

Те, кто не сумел проникнуть в глубины нашего сознания, в том числе и в бессознательное, склонны придерживаться подобной ошибочной концепции. Но нужно помнить, что, если дао будет чем-то высоко абстрактным, превосходящим наш обыденный опыт, оно ничего общего не будет иметь с реальностью жизни. Жизнь, которой мы живем, не имеет отношения к абстракциям. В противном случае интеллект стал бы самой главной вещью на свете, а философ — мудрейшим человеком. Однако, как указывает Кьеркегор, хотя философ строит прекрасный дворец, ему не суждено жить в нем: для себя у него есть пристанище возле того великолепия, которое он воздвигает, — воздвигает с той целью, чтобы и другие, и он сам любовались бы им.

Мэн-цзы говорит: «Дао рядом, но люди ищут его где-то вдали». Это означает, что дао и есть наша обычная жизнь. «Дао, которое вообще может быть названо, не есть настоящее дао (чан дао)».*

Цитата из Дао-дэ цзина. — Прим. пер.

І2 Д. Судзуки

В реальности дао — это гораздо больше, чем простой животный инстинкт и социальный обычай, хотя эти элементы также в него включены. Это нечто глубоко укорененное в каждом из нас, во всех существах, одушевленных и неодушевленных, и оно требует для своего познания чего-то такого, что совершенно отличается от так называемого научного анализа. Оно бросает вызов нашим интеллектуальным занятиям, потому что является слишком конкретным, слишком близким, и поэтому оно находится за пределами определимости. Несомненно, оно противостоит нам, но противостоит так, как Эверест — горновосходителям: не навязывая себя, не угрожая.

Одного мастера спросили: «Что такое дзэн?» (Это все равно что спросить: «Что такое дао?»)

«Я не знаю», — ответил он.

Спросили другого: «Что такое дзэн?»

«Взмах шелковым веером дает мне достаточно прохлады», — был ответ.

Спросили третьего: «Что такое дзэн?»

«Дзэн», — ответил мастер.

Возможно, слова Лао-цзы могут помочь нам в понимании дзэн даже больше, чем слова дзэнских наставников:

Дао — это что-то неясное, неопределимое;

Какое неопределимое! Какое неясное!

Но все же в нем есть форма.

Какое неясное! Какое неопределимое!

И все же в нем содержатся вещи.

Какое темное! Какое глубокое!

И все же в нем есть основа.

Основа изначальна

И в ней — искренность.

Исстари и до сего дня

Имя его никогда не отдаляется.

И поэтому оно управляет всеми вещами

Как мне понять все вещи в их таковости? Только благодаря ему.

Цель дзэнской практики — заставить нас понять, что дзэн лежит в основе нашего повседневного опыта, он не приходит откуда-то со стороны. Тэнно Дого (Тянь-хуан Дао-у, 748—807) показывает это еще более красноречиво в общении с монахом-новичком, тогда как неизвестный японский фехтовальщик демонстрирует это в более грозной манере, характерной для представителей его профессии. История Тэнно Дого звучит следующим образом.

Дого имел ученика по имени Сосин (Чун-синь). Когда Сосин был принят в монастырь в качестве послушника, он по привычке ожидал, что учитель преподаст ему уроки дзэн примерно так же, как школьнику преподают предметы в школе. Однако Дого не давал ему никаких особых уроков по дзэн, и это сбило с толку, разочаровало Сосина. Однажды он заявил мастеру: «Вот уже столько времени я здесь, но до сих пор не услышал от вас ни слова относительно сущности дзэн». Дого ответил: «Со дня твоего прихода я постоянно учил тебя дзэнским приемам».

«Каким же образом вы учили меня?»

«Когда ты приносишь мне чашку чая поутру, я беру ее; когда ты подаешь пищу, я ее принимаю; когда ты мне кланяешься, я возвращаю тебе поклон кивком. Как еще, по-твоему, я должен тебя учить созерцательной практике дзэн?»

Сосин понурил голову, пытаясь разобраться в непонятных словах учителя. Мастер сказал: «Если желаешь видеть, смотри без промедления. Когда ты начинаешь думать, упускаешь смысл».

История фехтовальщика такова.

Некий ученик пришел к наставнику,[8] чтобы научиться у него искусству владения мечом. Учитель, живший уединенно в горной хижине, согласился его обучить. Ученику было поручено помогать ему: собирать хворост, приносить воду из соседнего источника, рубить дрова, разводить огонь, готовить пищу, убираться в комнатах и в саду, в общем, присматривать за домом. Какого-то регулярного, практического обучения искусству не было. Спустя некоторое время юноша стал испытывать неудовлетворенность, ведь он не собирался идти в слуги к пожилому господину, но хотел обучаться искусству обращения с мечом. Поэтому однажды он подошел к мастеру и попросил его начать обучение. И тот согласился.

В результате молодой человек уже не мог заниматься никаким делом так же спокойно, как раньше. Когда он начинал рано утром готовить рис, внезапно появлялся мастер и бил его палкой. Когда он вовсю занимался уборкой, непонятно откуда также мог последовать удар. Юноша не знал покоя, ему приходилось постоянно находиться qui vive[9] Прошло несколько лет, прежде чем он смог успешно уворачиваться от любых ударов наставника, откуда бы они ни появлялись. Но мастер все еще не был вполне им доволен.

Однажды ученик застал учителя готовящим свою пищу на открытом огне. Ученик решил воспользоваться этой возможностью. Схватив свою большую палку, он обрушил ее на голову мастера, стоявшего над сковородкой и перемешивавшего пищу. Но палка ученика задела только дно сковороды, подставленной наставником. И это открыло сознанию ученика искусство, которое дотоле хранилось от него в секрете и которого он так долго был чужд. Тогда он впервые оценил беспримерную доброту мастера.

Тайны совершенного владения мечом состоят в создании некоей основы, структуры в уме, благодаря которой человек всегда готов мгновенно, то есть непосредственно, ответить на импульсы, приходящие извне. Конечно, тренировки по развитию техники имеют большое значение, но, в конце концов, в них есть нечто искусственное, целенаправленное, рациональное. Если ум, который использует технические навыки, каким-то образом оказывается в созвучии с состоянием высшей текучести, или подвижности, то никакие его достижения, никакие его ухищрения не помешают спонтанности и естественному развитию. Это состояние преобладает, когда ум пробужден к состоянию сатори. Мастеру фехтования удалось приблизить ученика к обретению этой реализации. Ее невозможно преподать с помощью какой бы то ни было системы, специально предназначенной для этой цели, она должна вырасти изнутри. Система наставника в реальности не являлась системой в точном смысле слова. Но при всем внешнем ненормальном поведении учителя в нем имелся «естественный» метод, и мастер сумел пробудить в сознании своего ученика нечто такое, что запустило механизм, необходимый для научения искусству владения мечом.

Дзэнскому мастеру Дого не пришлось все время нападать на своего ученика с палкой. Мастер меча преследовал более прагматические цели, они ограничивались рамками применения этого вида оружия, тогда как Дого хотел научить приобщаться к тому источнику бытия, из которого происходит все то, что формирует наш повседневный опыт. Поэтому, когда Сосин стал размышлять над словами наставника, Дого и сказал ему: «Не думай вообще. Если желаешь видеть, сразу же и смотри. Когда ты мешкаешь [то есть как только имеет место рациональная интерпретация или раздумывание], вещи искажаются». Это означает, что при изучении дзэн концептуализация должна исчезнуть, потому что если медлить на этой ступени, то можно никогда не достичь области, где открывается сущность дзэн. Дверь опыта просветления открывается сама собой, как только человек наконец выходит из мертвого тупика интеллектуальных построений.

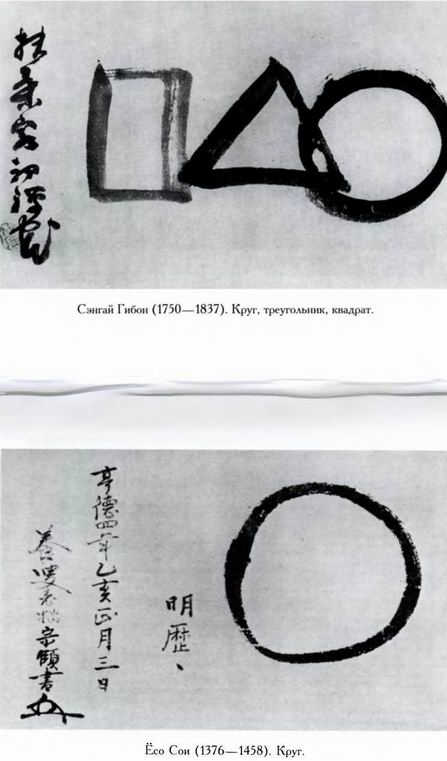

Трудноуловимость, уклончивость истины, или реальности, или, я бы даже сказал, Бога, когда кто-то пытается ухватить ее или Его посредством концепций или рассуждений, напоминает тяжкие труды при ловле полосатой зубатки бутылкой из тыквы. Это удачно иллюстрирует Дзёсэцу, японский художник XV столетия. Его картина хорошо известна; верхняя ее часть испещрена стихами, написанными дзэнскими мастерами того времени.

5

Теперь мы уже можем обобщить то, что выше было сказано о дзэн.

Дзэнская дисциплина состоит в достижении просветления (сатори).

Сатори есть обретение смысла, до поры до времени скрытого в наших повседневных действиях, таких как прием пищи, питья, бытовые занятия.

Открывшийся смысл не есть нечто, пришедшее извне. Он находится в самом бытии, в самом становлении, в самой жизни. По-японски это называется коно-мама, или соно-мама [10] Коно- или соно-мама означает «бытийность»[11] вещи, реальность в своей бытийности, этости.

Некоторые могут возразить: «Не может быть никакого смысла в простой этости». Но подобного никогда не скажут последователи дзэн, полагающие, что именно этость и есть смысл. Когда я вглядываюсь в нее, я вижу ее столь же ясно, как и свое отражение в зеркале.

Это то, что заставило Хокодзи (Пан Цзю- ши), мирского последователя дзэн, жившего в VIII в., воскликнуть:

Как чудесно это, как таинственно!

Я ношу топливо, я таскаю воду!

Ношение топлива или воды помимо своего утилитарного значения исполнено особого смысла; отсюда — его «чудо», его «таинство».

Поэтому дзэн не увлекается ни абстракциями, ни концептуальностью. Если судить по внешним словесным выражениям, может иногда показаться, что дзэн занимается этим весьма активно. Но это заблуждение обычно разделяют те, кто совсем не понимает дзэн.

Сатори — это нравственная, духовная, а также умственная независимость. Когда я пребываю в своей бытийности, полностью очищенный от всех умственных наслоений, я свободен в исконном смысле слова «свобода».

Когда ум, отныне пребывающий в своей бытийности, — которая, если использовать дзэнский фразеологизм, не есть бытийность, — и тем самым освобожденный от интеллектуальных ухищрений и моралистических привязанностей всякого типа, осматривает мир чувств во всем его многообразии, он обнаруживает в нем все ценности, дотоле скрытые от взора. Здесь художнику открывается мир, полный чудес и удивления.

Мир художника — это мир чистого созидания, который может появиться только из интуиций, прямо и непосредственно произрастающих из этости вещей, не тронутой чувствами и интеллектом. Он творит формы и звуки из бесформенности и беззвучности. До этой ступени мир художника совпадает с миром дзэн.

Дзэн отличается от искусства следующим: в то время как художникам для самовыражения приходится обращаться к холсту и кисти, каким-то механическим инструментам или иным подручным средствам, дзэн не нуждается во внешних вещах, за исключением «тела», в котором, так сказать, воплощается приверженец дзэн. С абсолютной точки зрения, это не вполне корректно; я говорю так только потому, что поддаюсь обычному способу выражения. Дзэн стремится прочертить на бесконечных холстах времени и пространства путь летящих над водой диких гусей, которые совершенно без какого бы то ни было намерения отбрасывают на нее свою тень; в то же время и вода отражает гусей столь же естественно, сколь и непреднамеренно.

Человек дзэн есть творец в той же мере, в какой является творцом скульптор, высекающий гро

мадную фигуру из толщи инертной материи. Но человек дзэн превращает свою собственную жизнь в работу творения, которое существует, как сказали бы христиане, в уме Бога.[12]

После этих предварительных замечаний на следующих страницах мне хотелось бы обратиться к той роли, которую дзэн-буддизм сыграл в становлении японской культуры и японского характера, выражая себя как в искусстве в целом, так и, в частности, в развитии бусидо («пути воина»), в изучении и распространении конфуцианства и общего образования, в расцвете чайного искусства, а также в составлении формы стиха, известной как хайку; мимоходом также будут затронуты и некоторые другие темы.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 1

Отметив упомянутые выше отличительные признаки духовной атмосферы, выросшей из дзэн, мы теперь сможем перейти к рассмотрению того, какой вклад внес дзэн в формирование японской культуры. Примечательно, что влияние других школ буддизма на жизнь японского народа почти целиком было ограничено сферой идей, но дзэн вышел за эти рамки, глубоко проникнув во все области культурной жизни японцев.

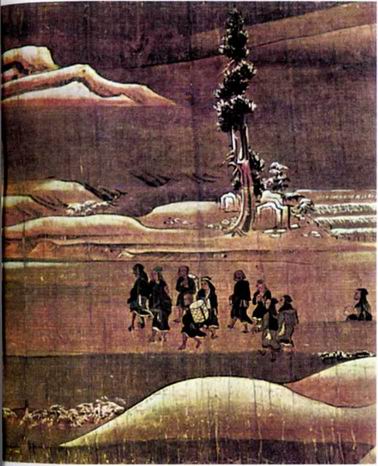

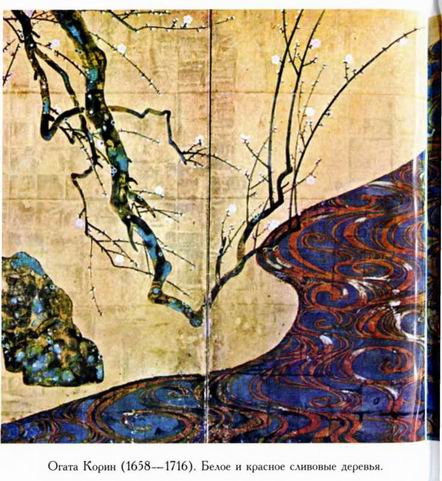

В Китае это было не совсем так. В огромной степени дзэн соединился здесь с даосскими верованиями и практиками, с конфуцианским учением о нравственности, однако это не повлияло на культурную жизнь китайцев так глубоко, как в Японии. (Может, именно благодаря своим психологическим особенностям японцы приняли дзэн настолько энергично и глубоко, что он стал даже частью их жизни?) Тем не менее я должен отметить один значительный факт из культурной истории Китая: дзэн придал существенный толчок развитию китайской философии в эпоху династии Сун, а также расцвету одной из школ живописи. Большое количество образцов этой школы привозилось в Японию с начала эпохи Камакура, и особенно в XIII в., когда дзэнские монахи постоянно путешествовали из одной страны в другую. Тем самым полотна Южной Сун обрели своих восхищенных ценителей

по ту сторону моря, а ныне они являются национальным достоянием Японии, тогда как в самом Китае ни одного экземпляра этого класса живописи не осталось.

Прежде чем двигаться дальше, мы можем сделать некоторые общие замечания об одной яркой особенности японского искусства, которая близко связана и в конечном счете происходит из дзэнской ориентации на явления мира.

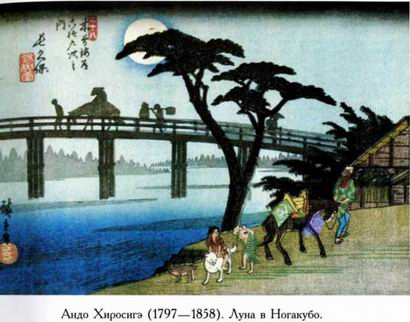

Среди характерных признаков живописи талантливых японских художников мы можем упомянуть так называемый стиль «одного угла», основателем которого был Баэн (Ма Юань, 1175 —1225), один из величайших художников Южной Сун. Стиль «одного угла» психологически связан с японской художественной традицией «бережливой кисти» — нанесения на шелк или бумагу как можно меньшего количества линий или штрихов. Эта бережливость очень созвучна духу дзэн. Достаточно бывает изображения простой рыбачьей лодки посреди бурлящих вод, чтобы пробудить в уме созерцающего ощущение обширности и в то же время спокойствия, умиротворенности моря — пробудить дзэнское ощущение великого одиночества. На первый взгляд, лодка безнадежно тонет. Эта примитивная конструкция, не имеющая механического устройства для поддержания устойчивого положения и для смелого вызова бушующим волнам, не располагающая хитроумным аппаратом для уверенного противостояния любым погодным условиям, — полный контраст современному океанскому лайнеру. Но сама эта беспомощность — достоинство рыбачьей лодки, ибо по контрасту с ней мы чувствуем непостижимость абсолюта, окружающего лодку и весь мир. Одинокой птицы на мертвой ветке, в которой подчеркнуты и контур, и оттенки, достаточно для того, чтобы выразить одиночество осени, тот период, когда дни становятся короче и природа начинает сворачивать свою великолепную демонстрацию роскошной летней растительности.[13]

Здесь мы встречаем высокую оценку запредельной отрешенности, возникающей посреди разнообразия жизни. Эта отрешенность в словаре японских культурных терминов называется вабы. Ваби буквально означает «бедность», или, апофатически, «отсутствие пребывания в светском обществе времени». Быть бедным — значит не зависеть от мирских вещей (от состояния, власти и репутации) и все-таки чувствовать внутреннее присутствие некоей ценности, превосходящей время и социальное положение. Это и образует сущность ваби. С точки зрения практической повседневной жизни, ваби — это быть удовлетворенным маленькой хибаркой, комнатой в два-три татами (маты), подобно деревянной лачуге Торо, и блюдом овощей, выращенных на ближайшем огороде, и, может быть, слушать скороговорку мягкого весеннего дождя. Поскольку мне позже еще придется говорить о ваби, здесь я просто скажу, что культ ваби глубоко вошел в культурную жизнь японского народа. Это подлинное почитание бедности — возможно, самый подходящей культ для такой бедной страны, как наша. Несмотря на современную западную роскошь и жизненные удобства, которые заполонили Японию, в нас все еще остается неискоренимое почтение к ваби. Даже в интеллектуальной жизни мы ценим не богатство идей, не тонкость или формальную логичность в выстраивании мыслей и разработке некоей философской системы; спокойно довольствоваться мистическим созерцанием природы и чувствовать мир как родной — вот что, скорее, вдохновляет нас, по крайней мере некоторых из нас.

Какими бы «цивилизованными» мы ни становились в искусственно созданном окружении, все мы, по-видимому, обладаем внутренним стремлением к первозданной простоте, к естественному образу жизни. Отсюда любовь горожан к летним пикникам в лесу или к походам в дикие, не тронутые цивилизацией места. Мы хотим время от времени припадать к истоку природы и непосредственно ощущать ее пульсацию. Дзэнская традиция разрушать все формы человеческого притворства и твердо держаться того, что находится вне их, помогла японцам не забывать о земле, дружить с природой и принимать ее безыскусную простоту. Дзэн не приемлет запутанных вещей, лежащих на поверхности жизни. Жизнь сама по себе довольно проста, но когда ее препарирует анализирующий разум, она начинает представлять из себя необыкновенную путаницу. Наш научный аппарат не помогает нам проникнуть в таинства жизни. Тем не менее, оказавшись в ее потоке, мы, похоже, способны понять жизнь во всем ее, на внешний взгляд, бесконечном многообразии и сложности. Очень вероятно, что самая примечательная черта характера восточных народов — это способность постигать жизнь из нее самой, а не извне. И дзэн как раз занят этим.

Для живописи особенно характерно пренебрежение к форме, когда много внимания уделяется возвышению роли духовного начала. Стиль «одного угла» и бережливость штрихов кисти также помогают отрешаться от правил условности. Там, где по привычке ожидаешь встретить линию, или массу, или элемент симметричности, они отсутствуют, и все-таки именно это отсутствие неожиданно пробуждает в тебе чувство удовольствия. Несмотря на изъяны или недостатки, которые, без сомнения, можно здесь разглядеть, их не ощущаешь как таковые; и действительно, само это несовершенство оказывается формой совершенства. Очевидно, красота не обязательно должна означать совершенство формы. Японские художники любили воплощать красоту в форме несовершенства или даже безобразия.

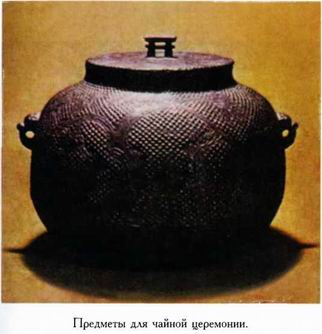

Когда эта красота несовершенства вещи сочетается с ее древностью или примитивной грубоватостью, мы имеем проблеск саби, которое столь ценят японские знатоки. Древность и примитивность не могут быть современными. Если какой-либо предмет искусства затрагивает в нас, пусть даже поверхностно, ощущение исторического периода, то в нем наверняка есть саби. Саби состоит в простой естественности или в архаическом несовершенстве, во внешней простоте или в отсутствии усилия в исполнении, в изобилии исторических ассоциаций (которые, однако, не всегда могут присутствовать), и, наконец, оно содержит некие необъяснимые элементы, которые поднимают данный предмет до уровня художественного произведения. Эти элементы вообще рассматриваются как происходящие из понимания дзэн. Приборы, которые используются в чайной церемонии, главным образом именно этой природы.

Вот как мастер чая определяет художественный элемент, входящий составной частью в саби, которое буквально означает «одиночество», или «уединенность»:

Когда поздней осенью днем выхожу я К этой рыбацкой деревушке,

Никаких пышных цветов не вижу,

Никаких ярких кленовых листьев

Действительно, одиночество влечет к созерцанию, само по себе оно не стремится к публичному показу. Может показаться, что это очень несчастное, незначительное, жалкое состояние души, особенно если его противопоставить современному западному стилю жизни. В самом деле, какая может быть зрелищность в состоянии уединения, столь далеком от мельтешения знамен, грохота фейерверков, которые неотъемлемы от пышного самовыражения беспредельно разнообразных форм и бесконечно изменяющихся оттенков цвета? Возьмите один из эскизов сумиэ, скажем, портреты Кандзана и Дзиттоку (Хань-шань и Ши-дэ),[15] повесьте его в какой-нибудь европейской или американской галерее искусства и посмотрите, какой эффект он произведет на посетителей. Идея одиночества принадлежит Востоку, там она чувствует себя как дома.

Чувство одиночества может появиться не только при виде рыбацкой деревни ранним осенним вечером, но и при виде пробивающейся травы ранней весной. Последнее, по всей вероятности, даже лучше передает идею саби или ваби, поскольку в образе этой зеленой травы, если судить по следующему стихотворению из тридцати одного слога, мы видим свидетельство того, как проявляется жизнь посреди зимней заброшенности:

Тем, кто молит только о вишнях в цвету,

Как хотел бы я показать родник.

Который отражает пучок травы,

Выросшей в заснеженной горной деревне!

Один опытный мастер чая приводит этот стих, указывая, что он в совершенстве выражает саби, один из четырех главных принципов чайной церемонии (тя-но ю). В этом четверостишии описано лишь робкое начало жизненной силы, принявшей вид зеленой травки, но имеющий глаза может легко различить источник, бьющий из-под снежной толщи. Можно сказать, что это лишь простое предположение, игра ума, но все-таки здесь — не просто робкий намек на жизнь, но в полной мере сама жизнь. С точки зрения поэта, жизнь присутствует в жалком пучке травы в той же степени, как и в поле, покрытом зеленью и цветами. Можно назвать это мистическим чувством художника.

Еще одна отличительная черта японского искусства — асимметрия. Идея асимметрии несомненно происходит от стиля «одного угла» Баэна. Самый ясный и отчетливый образец ее виден в плане буддийской постройки. Главные элементы, такие как привратная башня, зал Дхармы, зал Будды и другие, выстроены по прямой линии; элементы же вторичные, имеющие дополнительное значение, а иногда даже элементы важнейшие не расположены симметрично, например в виде крыльев по обеим сторонам основной линии. Можно обнаружить, что они в неправильном порядке разбросаны по территории в соответствии с особенностями местности. Вы легко убедитесь в этом, если посетите некоторые буддийские горные храмы, например святилище Иэясу в Никко. Мы можем сказать, что асимметрия вполне характеризует японскую архитектуру этого класса.

Асимметрия также может быть показана par excellence в конструкции чайной комнаты и в приборах, которые используются в ней. Взгляните на потолок (он может быть отделан по меньшей мере тремя различными стилями) и на некоторые разновидности чайной утвари, а потом на расположение и укладку камней и плит в саду. Мы встречаем массу примеров асимметрии, или, в известном смысле, примеров несовершенства, примеров стиля «одного угла».

Некоторые японские моралисты склонны объяснить этот интерес наших художников к асимметричному оформлению вещей, идущему вразрез с общепринятыми, или, лучше сказать, геометрическими правилами искусства, тем, что японцев с детства приучают не быть навязчивыми, всегда держаться в тени. Эта психологическая привычка к самоуничижению соответственно выражается и в искусстве — например, когда художник оставляет значимое, центральное пространство картины пустым. Но, по-моему, эта теория не совсем корректна. Может, более правдоподобным объяснением являлось бы то, что художественный гений японского народа был вдохновлен дзэнским отношением к индивидуальным вещам как совершенным в самих себе и в то же время как воплощающим природу целого, которая принадлежит Одному?

Аскетическая эстетика не столь органична, как дзэнская. Побуждения искусства более глубоки, более естественны, чем побуждения морали. Зов искусства непосредственнее проникает в человеческую природу. Мораль регулирует, искусство творит. Первая есть навязывание извне, второе — спонтанное выражение изнутри. Дзэн находит себя именно в искусстве, а не в морали. Дзэн может быть вне морали, но не вне искусства. Когда дзэнские художники создают вещи, не совершенные с точки зрения формы, они, бывает, охотно подчиняют свои художественные искания современному им понятию морального аскетизма; но нам не следует придавать слишком много значения их толкованиям, как, впрочем, и толкованиям критиков. В конце концов, уровень нашего сознания не является слишком надежным мерилом для правильного суждения.

Как бы то ни было, асимметрия — характерная особенность японского искусства, а также одна из причин нечеткости, приблизительности, присущих до известной степени предметам японского искусства. Симметрия внушает ощущение грациозности, величественности и выразительности; это относится также к формальной логике с ее нагромождением абстрактных идей. Японцев из-за их культуры, в целом не отягощенной жестким рационализмом, считают людьми неинтеллектуальными, не склонными к философии. Я полагаю, что эта критика объясняется любовью японцев к асимметрии. Ведь интеллектуалы прежде всего стремятся к равновесию, тогда как японцы умеют игнорировать его и больше настроены на нарушение равновесия.

Дисбаланс, асимметрия, «один угол», бедность, или саби, ваби, простота, одиночество и тому подобные идеи являются наиболее заметными, специфическими признаками японского искусства и культуры. Все они следуют главной истине дзэн — «одно во многом и многое в одном», или, лучше, «одно, остающееся одним во многом, как индивидуально, так и совместно».

2

Тот факт, что дзэн стимулировал творческий дух японского народа и внушал японским произведениям искусства свои идеи, связано со следующими обстоятельствами: во-первых, дзэнские монастыри слыли привилегированными центрами учености и искусства, по крайней мере в эпохи Камакура и Муромати; дзэнские монахи имели постоянные возможности вступать в контакт с носителями иностранных культур; во-вторых, монахи сами являлись художниками, учеными и мистиками; в-третьих, политические силы того времени поощряли их занятия коммерческой деятельностью, направленной на ввоз иностранных предметов искусства и ремесла в Японию; в-четвертых, аристократы и влиятельные политики Японии покровительствовали дзэнским учреждениям и охотно участвовали в дзэнском движении. Таким образом, дзэн не только непосредственно воздействовал на религиозную жизнь японцев, но и влиял на их культуру в целом.

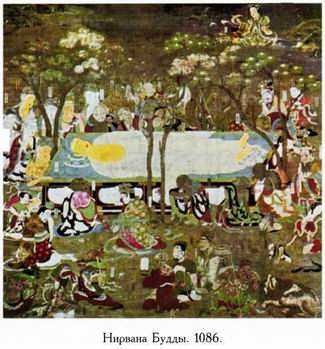

Тэндай, сингон и дзёдо* внесли большой вклад в приобщение японцев к буддийскому духу и посредством своей иконографии развивали их художественные таланты в скульптуре, живописи, архитектуре, вышивке и литье. Но философия тэндай слишком абстрактна и глубока, чтобы ее понимал народ; ритуализм сингон слишком утончен и сложен, а значит, чересчур расточителен для простых людей. С другой стороны, представители сингон, тэндай и дзёдо создали прекрасные скульптурные произведения, живописные картины и художественно выполненную утварь, и все это применялось в повседневном культе. Наиболее высоко ценимые «национальные сокровища» относятся к периодам Тэмпё, Нара и Хэйан, когда сингон и тэндай были на подъеме и тесно взаимодействовали с культурной элитой общества. Дзёдо проповедует учение о величественной Чистой Земле, где пребывает во главе сонма бодхисаттв Будда Бесконечного Света, и эти проповеди вдохновляли художников писать прекрасные изображения Будды Амида, сохранившиеся в различных буддийских храмах Японии. Нити- рэн и син — творение японского религиозного духа. Школа нитирэн мало повлияла на нас в художественном и культурном отношении. Син с ее иконоборческими тенденциями не произвела в искусстве и литературе ничего, достойного упоминания, за исключением гимнов-васан и «благородных речений» (го- бунсё или офуми), главным образом принадлежащих Рэннё (1415—1499).

Помимо дзэн эти школы, а также син и нитирэн являют ся главными школами буддизма в Японии.

Дзэн появился в Японии уже после сингон и тэндай и сразу же был признан в среде военного сословия. В силу чисто исторической случайности дзэн встал в оппозицию к официальному жречеству. Знать также поначалу чувствовала некоторую неприязнь к нему и применяла свою политическую власть для того, чтобы противодействовать ему. Поэтому в Японии на ранних этапах своего развития дзэн избегал Киото и пользовался покровительством рода Ходзё из Камакура. Этот город, центр феодального правительства того времени, и стал штаб-квартирой дзэнского движения. Многие дзэнские монахи из Китая обосновались в Камакура, где встретили мощную поддержку со стороны членов клана Ходзё — Токи- ёри, Токимунэ, их преемников и вассалов.

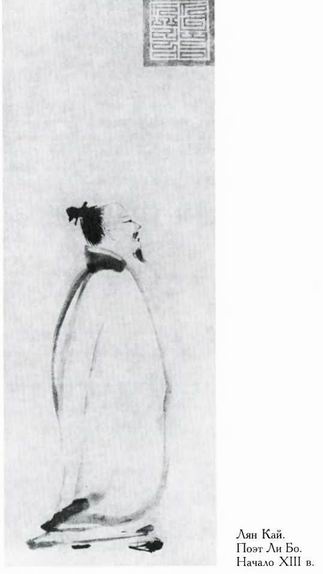

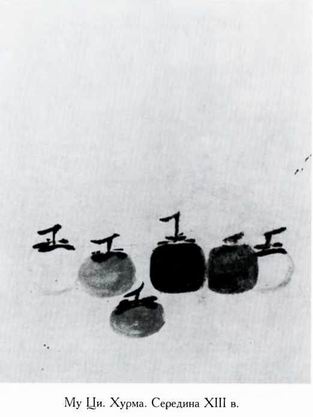

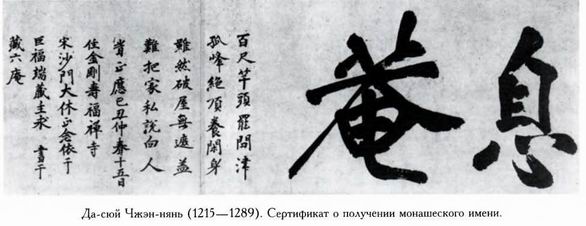

Китайские наставники привезли с собой немало художников и произведений искусства, и те японцы, что вернулись из Китая, также везли шедевры искусства и литературы. Картины Какэя (Ся Гуэй, расцвет приходится на 1190—1220 гг.), Моккэя (Му Ци, расцвет около 1240 г.), Рёкая (Лян Кай, расцвет около 1210 г.), Баэна (Ма Юань, 1175 — 1225) и

других мастеров тем самым проложили себе путь в Японию. Рукописи знаменитых дзэнских наставников Китая также нашли приют в здешних монастырях. Каллиграфия на Дальнем Востоке — искусство в той же мере, что и живопись сумиэ, и она была очень широко распространена среди интеллектуалов старого времени. Дух, пронизывавший дзэнские картины и каллиграфию, оказал на этих людей сильное влияние, и они охотно обращались к дзэн, практиковали его. В дзэн есть нечто мужественное, несгибаемое. Мягкую, нежную и чарующую атмосферу, почти женственную, если можно так выразиться, которая доминировала в Японии до эпохи Камакура, теперь заменила атмосфера мужественности, лучше всего выразившая себя в скульптуре и каллиграфии. Грубая мужская сила воинов провинций на равнине Канто вошла в пословицу, контрастируя с утонченностью, рафинированностью кварталов Киото. Воинский дух, с его мистицизмом и отчужденностью от мирских занятий, тянется к силе воли. Дзэн в этом отношении идет рука об руку с духом бусидо («путь воина»).

В дзэнском движении, или, скорее, в монастырской жизни, в которой обычно и развивается дзэн, имеется и еще один фактор: поскольку монастырь по традиции располагается в горах, его насельники вступают в тесное общение с природой, они являются близкими и благодарными ее учениками. Они наблюдают за растениями, птицами, животными, скалами, реками — за всем тем, что горожане в основном игнорируют. И это их наблюдение основывается на их философии, или, лучше сказать, на их интуиции. Причем это не интуиция простого натуралиста. Она проникает в ту самую жизнь вещей, которая находится под наблюдением монахов. Все, что они станут рисовать, будет выражать эту интуицию; мы можем почувствовать, как «дух гор» мягко веет в их работах.

Глубинная интуиция дзэнских мастеров, обретаемая ими посредством практик, по-видимому, пробуждает их художественные настроения, если они вообще бывают чувствительны к искусству. Интуиция, которая побуждает мастеров создавать прекрасные вещи, то есть выражать чувство совершенства посредством вещей безобразных, несовершенных, похоже, тесно связана с творческим чувством. Дзэнские мастера могут и не становиться хорошими мыслителями, но они очень часто являются прекрасными художниками. Даже их техника рисования — это зачастую первоклассная техника, и, кроме того, они знают, как сказать нам нечто уникальное и оригинальное. Можно назвать одного такого мастера — это Мусо, императорский наставник (1275 —1351). Он был прекрасным каллиграфом и великим садовником-художни- ком; где бы он ни оказывался, — а он был в самых разных местах в Японии, — он разбивал великолепные сады, некоторые из них до сих пор сохранились в прекрасном состоянии, хотя прошло так много лет. Среди известных художников дзэн XIV и XV вв. мы можем упомянуть Тёдэнсу (умер в 1431 г.), Кэйсёки (расцвет приходится на 1490 г.), Дзёсэцу (расцвет в 1375 — 1420 гг.), Сюбун (расцвет творчества — 1420—1450 гг.), Сэссю (1421—1506) и др.

Жорж Дютюи, автор книги «Китайский мистицизм и современная живопись»,[17] по-видимому, понимает дух дзэнского мистицизма. Он говорит следующее: «Когда китайский художник рисует, какая у него концентрация мысли, какой быстрый, энергичный взмах руки, которая подчиняется направляющей воле! Традиция предписывает ему видеть, или, скорее, чувствовать содержание картины еще до прикосновения кисти к холсту. Если мысли человека путаются, он станет рабом внешних обстоятельств... Тот, кто обдумывает, прежде чем шевельнуть кистью и решиться создать картину, утрачивает в еще большей степени искусство живописи. [Это весьма напоминает автоматическое письмо.] Рисуйте бамбуки десять лет, станьте бамбуком, затем забудьте совсем о бамбуках, когда вы рисуете их. Обладая безошибочной техникой, мастер отдается на милость вдохновения».

Стать бамбуком и забыть, что ты одно с ним, когда рисуешь его, — таков дзэн бамбука, это движение в гармонии с «ритмичным течением духа», который пребывает в бамбуке в той же мере, как и в самом художнике. То, что ныне требуется от художника, это твердо держаться духа и все-таки не сознавать этого факта. Задача очень сложна, и решается она только после долгой духовной тренировки.[18] Восточных людей с ранних времен учат подчинять себя этому виду дисциплины, если они хотят достичь чего-то в мире искусства и религии. По сути, дзэн дал выражение ему в следующей фразе: «Одно во Всем и Все в Одном». Когда это понято в полной мере, есть место для творческого гения.

Чрезвычайно важно толковать здесь эту фразу в ее собственном смысле. Люди думают, что она по своему характеру пантеистична, и некоторые последователи дзэн, возможно, согласятся с такой мыслью. Это достойно сожаления, ведь пантеизм — это нечто чуждое дзэн, так же как и пониманию художником своей деятельности. Когда дзэнские учителя заявляют, что Одно содержится во Всем, а Все в Одном, они не имеют в виду, что есть нечто, называемое «Одно» или «Все», и что Одно — это другое, и наоборот. Поскольку Одно — во Всем, некоторые полагают, будто дзэн является пантеистической религией. Это совсем не так; дзэн никогда бы не стал постулировать Одно или Все как нечто такое, что можно ухватить с помощью чувств. Фразу «Одно во Всем и Все в Одном» нужно понимать как выражение абсолютной интуиции праджни, ее нельзя концептуально анализировать. Когда мы видим луну, мы знаем, что это — луна, и этого достаточно. Те, кто стремится анализировать переживания и пытается обосновать некую теорию познания, не могут быть учениками дзэн. Они перестают быть таковыми, если вообще ими были, в тот момент, когда приступают к анализу. Дзэн всегда держится непосредственного опыта, он отказывается подчиняться какой-либо системе философии.

Даже тогда, когда дзэн увлекается рационализмом, он никогда не придерживается пантеистической трактовки мира. Прежде всего нет Одного в дзэн. Если дзэн и говорит об Одном так, как если бы он признавал его, то всего лишь потому, что приноравливается к обычному словоупотреблению. Для учеников дзэн Одно есть Все, а Все есть Одно; и все-таки Одно остается Одним и Все — Всем. Выражение «не два» может привести логика к выводу: «значит, это — одно». Но сам мастер сказал бы: «и не одно!» Что же тогда? — спросили бы мы. Мы оказываемся в тупике, когда обращаемся к умственным построениям. Поэтому мастер говорит, что «если вы желаете напрямую войти в [реальность], я скажу вам: „не два!”»

Следующее мондо[19] помогает иллюстрировать положение, которое я хочу показать в связи с дзэнским отношением к так называемой пантеистической интерпретации природы.

Один монах спросил Тосу (Тоу-цзы), дзэнского мастера эпохи Тан: «Я думаю, что все звуки — это голос Будды. Правильно ли это?» Мастер сказал: «Это правда». Затем монах продолжал: «Не будет ли наставник столь добр прекратить производить шум, который напоминает звук хлюпающей грязи?» Тогда мастер ударил монаха.

Монах опять спросил Тосу: «Прав ли я, когда так понимаю сказанное Буддой: что все слова, какими бы они ни были тривиальными и унизительными, относятся к высшей истине?» Мастер сказал: «Да, вы правы». Монах продолжал: «Могу я тогда назвать вас ослом?» И мастер ударил его.

Возможно, следует объяснять эти мондо попроще. Я полагаю, что восприятие каждого звука, каждого шума, каждого произнесенного слова как исходящих из источника единой реальности, то есть от Бога, пантеистично. Ибо «Он Сам дал всем жизнь, и дыхание, и все» (Деян 17:25), и далее: «Ибо в Нем мы живем и движемся, и существуем» (Деян 17:28). Если это так, то хриплое горло какого-нибудь дзэн- ского учителя издает мелодичный отзвук голоса, исходящего из золотых уст Будды, и даже когда великого учителя обзывают ослом, эту клевету необходимо считать отражением высшей истины. Тогда надо сказать, что любая форма зла хотя бы частично выражает нечто истинное, благое, прекрасное и вносит определенный вклад в совершенство реальности. Если говорить более точно, зло — это добро, безобразие — это красота, несовершенство — это совершенство, и наоборот. Таков в реальности ход рассуждения тех, кто воспринимает божественную природу как имманентную всем вещам. Давайте посмотрим, как дзэнский наставник решает эту проблему.

Примечательно, что Тосу резко выступил против подобного рационалистического подхода, поэтому и ударил монаха. Последний, по всей вероятности, ожидал, что учитель будет сбит с толку его замечаниями, которые логично вытекали из его первого утверждения. Опытный Тосу, как и все дзэнские мастера, понимал, что бессмысленно выступать с какими бы то ни было словесными доводами против такого «логика». Ибо слова только ведут от одной сложности к другой, и этому нет конца. Чтобы заставить подобного монаха осознать ложность своего рассудочного понимания, наверное, единственный выход — это ударить его и тем самым позволить ему пережить внутри себя смысл утверждения «Одно во Всем и Все в Одном». Монаха следовало пробудить от логического сомнамбулизма. Отсюда и крутые меры Тосу.

Сэттё* приводит свои комментарии в следующих строках:

Жаль, что многие люди пытаются играть с приливом; Все они будут проглочены им и погибнут!

Пусть же они внезапно очнутся [от непонимания],

И увидят, что все реки текут вспять, вздуваясь

и вздымаясь.

Здесь необходим резкий поворот пробуждения, благодаря которому человек приходит к реализации истины дзэн — ни трансцендентальной, ни имманентной, ни трансцендентально-имманентной — истины, которую в следующих строках выражает Тосу.

Монах спрашивает: «Что такое Будда?»

Тосу отвечает: «Будда».

Монах: «Что такое дао?»

Тосу: «Дао».

Монах: «Что такое дзэн?»

Тосу: «Дзэн».

Мастер отвечает словно попугай, словно эхо. В сущности, нет иного пути просветить разум монаха, чем утверждать, что «это» есть это, то есть предельный факт переживания.

Для иллюстрации этого положения можно привести и другой пример.** Некий монах спросил Дзёсю (Чжао-чжоу), жившего в эпоху Тан: «Говорят, что совершенный путь не знает трудностей, что он питает отвращение к различениям. Что имеется в виду под неразличением?»

Дзёсю ответил: «Над небесами и под небесами я один достоин почитания».*

Монах сказал: «Здесь все еще есть различение».

Мастер отозвался: «О этот никчемный детина! Где тут различение?»

Различением дзэнские наставники называют то, чем мы обладаем, когда отказываемся принять реальность как она есть, или в ее таковости; в этом случае мы отходим от нее и анализируем ее при помощи концепций, опираясь на интеллект и оказываясь в конце концов в словесном тупике. Утверждение Дзёсю окончательное и недвусмысленное, оно не нуждается в процедуре доказывания. Нам просто надо принимать его как таковое и постараться удовлетвориться им. В том случае, если мы по каким-то причинам не можем этого сделать, нам следует предоставить его самому себе и обратиться к чему-то другому, к тому, что сможет помочь нашему просветлению. Монах не сумел увидеть, где находился Дзёсю, и он продолжал говорить, заметив: «Здесь все еще есть различение!» На самом деле это у монаха «различение», а не у Дзёсю. И потому «почитаемый» теперь оказывается «никчемным детиной».

Как я говорил раньше, фразу «Все в Одном и Одно во Всем» нельзя сперва анализировать как состоящую из отдельных понятий «Одно» и «Все», а потом устанавливать некие отношения между ними. Не стоит выискивать здесь какие-то различения, надо лишь принять эту фразу и пребывать в ней, что в действительности — вовсе и не пребывание. Дальше идти незачем. Отсюда и удары мастера, отсюда его ответы, повторяющие вопросы. Сам по себе он не раздражителен, не вспыльчив, он просто желает по

мочь своим ученикам выбраться из ямы, которую они выкопали сами. Никакой аргумент здесь не может помочь, никакое словесное убеждение. Только наставник знает, как вызволить их из логического тупика, как открыть для них новые пути; пусть они поэтому просто последуют за ним. Следуя за ним, все они возвращаются в свой родной дом.

Когда интуитивное, или внутреннее, понимание реальности выражается в речи как «Все в Одном и Одно во Всем», мы обнаруживаем здесь фундаментальный постулат, проповедуемый различными школами буддизма. В терминах школы праджня это звучит так: шуньята («пустота») есть татхата («та- ковость»), а татхата есть шуньята; шуньята есть мир абсолютного, а татхата есть мир различий. Как гласят широкоизвестные изречения дзэн, «ивы зеленые, а цветы красные» и «бамбуки прямы, а сосны шишковаты». Факты опыта принимаются в их очевидности; дзэн не является ни нигилизмом, ни чистым позитивизмом. Дзэн сказал бы, что только из-за своей прямизны бамбук пуст или что только из-за пустоты бамбук может быть только бамбуком, но не сосной. Но дзэнские утверждения отличаются от простого чувственного опыта тем, что их интуиция вырастает из праджни, а не из джни.** Именно поэтому, когда мастера спрашивают: «Что такое дзэн?», он иногда отвечает: «Дзэн», а иногда — «Не-дзэн».

Теперь мы можем увидеть, что живописный стиль сумиэ происходит из этого дзэнского опыта и что те качества, которые мы наблюдаем в восточном жанре живописи сумиэ, — непосредственность, простота движений, духовность, завершенность, — органично соотносятся с дзэн. Нет в сумиэ пантеизма, как нет его и в самом дзэн.

Есть еще одна вещь, которую я обязательно должен упомянуть в данной связи; возможно, это наиболее важный фактор в сумиэ, да и в самом дзэн. Это творчество. Когда говорят, что живопись сумиэ изображает дух предмета или что она придает форму тому, что не имеет формы, это означает, что в картине должно ощущаться присутствие некоего творческого начала. Тем самым художник должен не просто копировать или подражать природе, он должен придать предмету нечто такое, что живет по своим собственным законам. Точно так же обстоит дело и с дзэн- ским мастером. Когда он говорит, что ива зеленая, а цветок красный, он не просто дает нам описание того, как выглядит природа, но намекает на то, посредством чего зеленое есть зеленое, а красное есть красное. Это что-то и является тем, что я называю духом творчества. Пустота — это бесформенность, но она также и источник всех возможностей. Превратить возможное в действительность — в этом состоит акт творчества. Когда Тосу спрашивают: «Что такое Будда?», он отвечает: «Будда». Это ни в коей мере не ответ попугая или простой отклик: все ответы исходят из его творческого сознания, без которого не найти дзэн в Тосу. Понять дзэн — значит понять, какое сознание он содержит. Встреча Якусана с Рико сможет показать это.*

Якусан (Яо-шань, 751 — 834) был великим мастером эпохи Тан. Когда Рико (Ли Ао), правитель провинции, прослышал о его дзэнском опыте, он послал за ним с просьбой пожаловать в столицу. Но Якусан отказался прийти. Это повторялось несколько раз,

наконец терпение Рико лопнуло и он пришел лично, чтобы повидаться с наставником в его горном приюте. Якусан в тот момент читал сутры и не обратил внимания на прибывшего правителя. Монах-прислужник попытался привлечь внимание мастера к пришедшему, но тот по-прежнему продолжал чтение. Рико почувствовал себя уязвленным и промолвил: «Увидеть в лицо вовсе не то же самое, что слышать имя». Этим он хотел дать понять, что в реальности его статус не совпадал с его характером. Якусан отозвался: «О правитель!» Рико сразу ответил: «Да, мастер». Тогда мастер спросил: «Почему вы цените слышание больше, чем видение?» Правитель удивился и в ответ спросил: «Что такое дао?» Якусан поднял свою руку вверх, а потом опустил вниз и сказал: «Вы понимаете?» Рико ответил: «Нет, мастер». Тогда Якусан заметил: «Облака в небе и вода в кувшине». Говорят, что этот ответ очень понравился правителю.

Понял ли Рико в самом деле то, что имел в виду Якусан? Якусан лишь говорил о фактах как они есть, и мы могли бы, в свою очередь, спросить: «Где есть дао»? Рико был великим ученым и философом. Он, должно быть, имел какие-то абстрактные представления о дао. Мог ли он легко примирить свои взгляды со взглядами Якусана? Как бы то ни было, и Якусан, и Тоси, и остальные дзэнские наставники — все они движутся по одной и той же дороге. Художникам также необходимо найти ее.

ДЗЭН И ИЗУЧЕНИЕ КОНФУЦИАНСТВА

Как это ни парадоксально, последователи дзэн, учение которого направлено против всякой учености, против всякой литературной обработки, в Японии занимались популяризацией изучения конфуцианства и тем самым — поощрением печатного искусства, причем печатания не только буддийских книг, но также конфуцианской и синтоистской литературы. Периоды

Камакура (1185 —1338) и Асикага (1338 —1568)

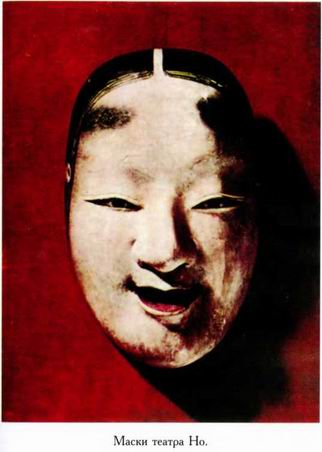

обычно считаются темными веками японской истории; в реальности же все было совершенно иначе. В течение этих эпох дзэнские монахи активно внедряли китайскую культуру в Японии и готовили путь для ее ассимиляции в более позднее время. В самом деле, то, о чем мы теперь думаем как об исконно японском, созревало именно в периоды Камакура и Асикага. В них мы прослеживаем зачатки поэзии хайку, пьес Ногаку,[20] театра, садового искусства, аранжировки цветов и чайной церемонии. В данном разделе я хотел бы ограничиться темой развития изучения конфуцианства в Японии, в той форме, в какой на это изучение повлияли дзэнские монахи. Но прежде уместно сказать кое-что о «сунской философии» в Китае.

С политической точки зрения, эпоха Сун была беспокойным временем в истории Китая. Срединному царству постоянно угрожали с Севера. Его правителям пришлось искать убежища на юге, пересечь Хуай, однако в 1126 г. они наконец подчинились владычеству северных «варварских» племен. Это знаменует конец Северной Сун (960—1126 гг.). Южная Сун образовалась (1127 г.), когда император Гао-цзун взошел на трон в Линьани, к югу от реки Янцзы. Но в 1279 г. юаньские агрессоры сумели окончательно подчинить себе постепенно слабевшую династию, которая впервые была установлена еще кланом Чжао более чем за триста лет до этого. Несмотря на бурную политическую жизнь того времени, эпоха Сун, как Северная, так и, в большей степени, Южная, оставила блестящие достижения в мире мысли и в культуре в целом. Этому способствовали поэты, художники, конфуцианские философы и буддийские мыслители, включая дзэнских наставников.

Философия достигла феноменального расцвета на юге. Как будто бы изначальный интеллектуальный порыв, таившийся в эпоху Хань и во время последующих династий, в той или иной степени скованный могучей индийской мыслью, раскрылся в полную меру и утвердился в этот период, невзирая на угрозу политического вторжения извне. Результатом стал рост философии, которую мы можем назвать в полном смысле слова «китайской»; в ней все направления мысли, пришедшие из-за рубежа, равно как и направления, первоначально развивавшиеся в самом Китае, были сведены воедино и выражены с учетом особенностей китайской национальной психологии, а потому и оказались более легко применимыми к ней. Философия Сун — цветок китайского сознания.

По крайней мере одним мощным фактором, придавшим столь плодотворный стимул китайскому теоретизированию, было учение дзэн. Дзэн всегда стимулирует и провоцирует мысль, потому что он старается обращаться к самому корню вещей, оставляя

без внимания их внешние наросты. Когда конфуцианство выродилось в банальное исследование ритуала, в практику мирской морали и в комментаторскую традицию критики текстов, оно, сказали бы мы, оказалось на грани агонии и окончательной смерти. Наверное, эта ситуация стала источником новой творческой активности ума. Потребовалась сила для его обновления. В даосизме, соперничающей с конфуцианством школе китайской мысли, широко распространились популярные суеверные представления. В нем не было того интеллектуального задора, который смог бы влить свежую кровь в конфуцианство. Если бы дзэн не сумел встряхнуть глубины китайской психологии в течение Тан, то жившие в эпоху Сун конфуцианцы, вероятно, ни за что бы не взялись заново за свою философию, не стали бы возрождать и дальше развивать ее. Почти все мыслители Сун хотя бы раз в своей жизни отправлялись к дзэнским монастырям. Вынесли они из этих мест глубинные прозрения или же нет, но это заставило их переоценить свою собственную философскую систему. Сунская философия — это итог их духовных исканий. Отвергая буддизм и буддийский способ мышления, они в то же время жадно припадали к индийскому роднику, который предстал им в виде дзэн.

Дзэнские монахи, с другой стороны, тоже были учениками конфуцианства. Будучи китайцами, они не могли быть кем-то еще. Разница между конфуцианскими учеными и дзэнскими мастерами заключалась в том, что конфуцианская философия — это местная, китайская философия, в то время как дзэн-буддизм опирался на свою собственную философию, хотя и использовал конфуцианскую терминологию. Дзэн-буддисты действительно широко применяли конфуцианские понятия. Можно даже сказать, что различаются эти два типа сознания просто разными акцентами: дзэнские монахи интерпретировали конфуцианские

И4 Д. Судзуки

тексты, так сказать, на индийский манер, то есть более или менее идеалистически, однако не были расположены комментировать буддийскую литературу с конфуцианских позиций.

Эти монахи принесли в Японию и дзэн, и конфуцианство. Японские монахи, отправлявшиеся в Китай изучать дзэн, привозили то же самое, то есть они набивали свои дорожные сумки не только дзэнской литературой, но также конфуцианскими и даосскими книгами. Прибывая в Китай, они усаживались у ног дзэнско-конфуцианских мастеров, многое постигая и в дзэн, и в конфуцианстве. Таких китайских наставников было немало в сунских провинциях, особенно в Южной Сун.

Не стану чересчур вдаваться в детали отношений дзэн с конфуцианством и даосизмом в Китае. Пока достаточно отметить, что дзэн, в сущности, является китайской реакцией на индийское мировидение в его буддийском обличье и что дзэн, развившись в Тан и позднее — в Сун, не мог быть поэтому не чем иным, как выражением китайской ментальности, то есть учением с сильным уклоном в сторону практицизма и этики. В связи с этим было очень вероятно, что дзэн со временем приобретет конфуцианский оттенок. В начале своей истории философия дзэн была индийской, иначе говоря, буддийской, поскольку учение раннего конфуцианства никоим образом не могло удовлетворять его. Но некоторые дзэнские идеи поздние конфуцианские мыслители явно или неявно захотели ввести в свою собственную систему. Иначе говоря, дзэн заимствовал свой практицизм из конфуцианства, тогда как конфуцианство впитало через учение дзэн (хотя в некоторых отношениях опосредованно) индийскую традицию абстрактного умозрения, что, в конце концов, привело к метафизическому обоснованию учения Конфуция и его последователей. Обосновывая его, сунские философы подчеркивали

огромное значение Четверокнижия* для изучения конфуцианства. Они обнаруживали в них отдельные положения, которые можно было бы использовать для разработки своей системы. Это естественным образом вымостило путь для сближения дзэн и конфуцианства.

Так что вполне логично, что дзэнские монахи, оставаясь буддистами, стали также и пропагандистами конфуцианства. Строго говоря, дзэн не имеет своей собственной философии. Его учение базируется на интуитивном опыте, а интеллектуально этот опыт может быть выражен той системой мысли, которая не обязательно является буддийской. Наставники дзэн могут применить философское обоснование, не всегда вписывающееся в рамки традиционных истолкований, если сочтут это по ряду причин уместным. Дзэнские буддисты —иногда конфуцианцы, иногда даосы, а иногда даже синтоисты; дзэнский опыт можно также объяснить с помощью западной философии.

В XIV и XV вв. «Пять Гор», то есть пять дзэн- ских монастырей в Киото, являлись основными центрами, издававшими конфуцианские тексты, не считая собственно дзэнских сочинений. Некоторые из этих ранних буддийских и конфуцианских произведений, включая относящиеся к XIII в., дошли до наших дней, войдя в число наиболее ценных ксилографических оттисков Дальнего Востока.

Дзэнские монахи не только издавали и печатали пособия по буддизму и конфуцианству, но и составляли книжки для народного образования. Их они использовали в своих монастырях, куда во множестве стекались простые люди, стремясь улучшить свои познания и культуру. В моду постепенно входит термин тэракоя (тэра значит «буддийский храм», ко — «дети», а я — «дом»). Система тэракоя была единственным институтом народного образования в период феодальной Японии, вплоть до Реставрации 1868 г., когда ее сменила современная образовательная система.

Масштаб активности дзэнских монахов отнюдь не определялся только центральными районами Японии; их приглашали и провинциальные феодалы с целью повысить уровень образования своих вассалов и приверженцев. Эти монахи были буддистами-конфуци- анцами. Один из самых известных примеров — деятельность дзэнского монаха Кэйана (1427—1508), который отправился в Сацума, юго-западную провинцию на Кюсю. Главным предметом его внимания было Четверокнижие, которое он пояснял на основе комментариев Сюси (то есть Чжу Си). Но, будучи дзэнским монахом, он постоянно подчеркивал превосходство своего буддийского учения над конфуцианской философией. Исследование сознания направляло его духовную деятельность. Он также читал лекции по Шу цзину, тексту из Пятикнижия,[21] который содержит указы древних правителей Китая. Кэй- ан оставил после себя в Сацума глубокий духовный отпечаток. Среди его учеников через поколение мы встречаем Симадзу Ниссинсая (1492—1568), считающегося одним из самых знаменитых. Хотя Кэйан его лично не учил, мать и учителя Ниссинсая лично знали Кэйана, и все их родственники были большими поклонниками этого ученого-монаха. Ниссинсай являлся выходцем из клана Симадзу, а его старший сын был позже принят в главную семью клана и со временем получил в управление три провинции — Сацума, Осуми и Хюга, располагавшиеся на юго-западе Японии. Нравственное влияние Ниссинсая распространилось по всем феодальным землям, находившимся под властью его сына. Вплоть до Реставрации 1868 г. народ искренне почитал его как одного из величайших людей своего времени.

Среди дзэнских наставников «Пяти Гор» можно назвать Мусо, императорского наставника (1275—1351),

Гэнъэ (1269 —1352), Кокана Сирэна (1278—1346), Тюгана Энгэцу (1300—1375), Гидо Сюсина (1321 — 1388) и других, все они углубили изучение конфуцианской классики в соответствии с духом дзэн-буддизма. Императоры и сёгуны также следовали примеру дзэнских наставников. Они были серьезными учениками дзэн и в то же время слушали лекции по конфуцианству. Император Ханадзонэ (годы правления — 1308—1317) являлся искренним приверженцем дзэн, в изучении которого он вышел далеко за рамки дилетантизма. Увещевание, оставленное им своему преемнику, — замечательный документ его царственной мудрости. Его статуя в позе дзэнского монаха, сидящего с ногами крест-накрест и исполненного безмятежного достоинства, все еще находится в его комнате в Мёсиндзи, где он привык сидеть в медитации. Его «журнал» — важный исторический источник. А резиденция Ханадзонэ, в которой пребывал его дзэн- ский наставник Кандзан (1277 —1360), стала основой нынешнего Мёсиндзи, в западной части Киото, самой мощной линии школы риндзай-дзэн.

К слову сказать, еще в раннюю эпоху правления сёгунов Токугава, то есть в начале XVII в., конфуцианские ученые по привычке брили головы на манер буддийских священнослужителей. Этот пример показывает нам, что изучением конфуцианства занимались буддисты, особенно дзэнские монахи, и даже когда изучение его перешло в руки светских интеллектуалов, последние просто заимствовали старинный обычай.

Автор хотел бы добавить еще несколько замечаний о той роли, которую сыграл дзэн в воспитании националистического духа в периоды Камакура и Асикага. С теоретической точки зрения, дзэн не имеет ничего общего с национализмом. Пока он остается в рамках религии, его миссия сохраняет универсальную основательность, а сфера его применимости не ограничивается какой-либо одной национальностью. Но, с исторической точки зрения, он был подвержен случайностям и ограничениям. Когда дзэн впервые пришел в Японию, его последователей отождествили с людьми, на которых глубоко влияли конфуцианство и дух патриотизма, так что дзэн естественным образом окрасился в эти тона. Таким образом, дзэн не пришел в Японию в своей чистой форме, вне каких бы то ни было связей с конкретными регионами и эпохами. Но дело не только в этом. Японские последователи сами старались принимать дзэн со всем тем, что пришло вместе с ним, и это продолжалось до тех пор, пока случайные элементы не отпали от целого, с которым они раньше были соединены, пока не стали независимыми друг от друга ценой потери свой первоначальной связи. Описание этого процесса в истории японской мысли не относится к числу моих задач, но мне хотелось бы просто бегло коснуться его, проследив его развитие вплоть до становления собственно китайской мысли.

Как я говорил выше, пик китайской рационалистической мысли приходится на философию Сюси, или Чжу Си (1130—1200), который действовал главным образом в Южной Сун. Вероятно, он являлся самым великим китайским мыслителем, попытавшимся систематизировать китайскую мысль на основе ментальности своего народа. Правда, среди его соотечественников были и более великие философы, однако их мысль двигалась в русле индийского теоретизирования, как бы вразрез с присущим им изначально умонастроениям. По этой причине их философия не повлияла на людей столь явно, как философия Южной Сун. Нет сомнения, школа Южной Сун не смогла бы появиться без своих буддийских предшественников. Поэтому теперь необходимо рассмотреть, каким образом так называемая «наука дао» развивалась в эпоху Сун, потому что это поможет нам понять специфи

ку влияния дзэн на мышление и восприятие японского народа.

В китайской мысли имеются два основных течения — конфуцианство и чистый даосизм, то есть даосизм, очищенный от популярных верований и суеверий. Конфуцианство демонстрирует практицизм, или позитивизм, китайского менталитета, тогда как даосизм показывает его мистические и умозрительные настроения. Когда в Китай в эпоху ранней Хань (64 г. н. э.) был принесен буддизм, обнаружилось, что он имеет некоторое сходство с идеями Лао-цзы и Чжуан-цзы. Поначалу буддизм не очень влиял на китайскую мысль; его сторонники занимались главным образом переводом своих текстов на китайский, и китайцы еще не отчетливо себе представляли, как следует принимать его в свою систему мысли и верований. Но благодаря переводам они, должно быть, осознали, что в философии буддизма имелось нечто очень глубокое, нечто очень вдохновляющее. И уже со II в. н. э., когда на китайский были впервые переведены тексты Праджняпарамита сутры[22] они стали оказывать глубокое влияние на китайских мыслителей, начавших исследовать их со всей серьезностью. Не умея отчетливо ухватить смысл концепции шунъяты, «пустоты», они полагали, что она напоминает идею у, «ничто», о которой говорил Лао- цзы.