Книга: Последний окножираф

Последний окножираф

Автор выражает признательность Стояну Церовичу, Филипу Давиду и Милете Продановичу за помощь в работе над этой книгой

Первая буква венгерского алфавита — А.[1]

Мы видим как бы сквозь тусклое пуленепробиваемое стекло.

Пускай разгоняют. Я смотрю на него в упор. Омоновцы стоят неподвижной стеной. Темные очки. Солнечный зайчик сверкнувшего портсигара. Казалось, до Золотого века было рукой подать. Нужно только поверить проносившимся мимо «заставам» и отрезанным от родного отечества соотечественникам: мол, не жизнь тут, а сказка, они уже не цепные псы, не правоуклонисты, а неприсоединившиеся; Дубровник, Опатия, Зимние олимпийские игры в Сараево. Распахнутое окно с видом на море, где горизонт не затянут туманом борьбы за мир. Страна, где сплотившиеся в федерацию итальянцы, албанцы, боснийцы и македонцы, сербы, хорваты, словенцы и черногорцы, румыны и венгры — все нашли свое место, нашли горы и леса, пастбища и воды. Я завидую их ностальгии и вспоминаю о золотых временах монархии. А — как аурум, золото. Пусть это и будет первым окном моего окножирафа.[2]

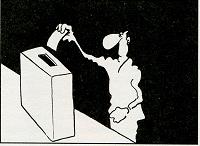

Я всегда мечтал смотреть новости живьем. Узнавать места и участников свершающихся событий. Наблюдать вечернюю хронику как любительский ролик о последней школьной экскурсии. В ноябре 1996-го в Югославии власти подтасовали результаты муниципальных выборов. Разочарованные белградцы вышли на улицу. Из этой энциклопедии ты можешь узнать много интересного про Белград. А также про дикие джунгли — если откроешь книгу на 24-й странице. Сержана я увидел сначала по CNN и только потом встретил на демонстрации. Он выделялся своей молчаливостью. Из-под надвинутой на уши шляпы видны были только зубы, да и то лишь когда он скалился. Из кармана Сержана торчала книга. Разобрав сербское название, я спросил, зачем ему «Сто лет одиночества» на массовом митинге.

Он ищет девчонку, у которой еще до войны одолжил книгу. И вот, кажется, подвернулся случай вернуть.

Полковник Аурелиано Буэндиа поднял тридцать два вооруженных восстания и все тридцать два проиграл. Он уцелел после четырнадцати покушений на его жизнь, семидесяти трех засад, расстрела и чашки кофе с такой порцией стрихнина, которая могла бы убить лошадь. После войны он до глубокой старости жил на доход от золотых рыбок, изготовляя их в своей алхимической мастерской.[3]

Время в Белграде измеряется лицами. Мне достаточно было недели, чтобы начать узнавать их. Через год я буду узнавать здесь всех. Обретая лицо, человек обретает время. И часы уже можно носить в качестве украшения, ибо стрелки занимают всегда произвольное положение относительно душевного состояния их владельца. Оставаясь на улице, я не боюсь никуда опоздать — время переселилось на лица манифестантов. Достаточно взглянуть на кого-нибудь, и ты знаешь: время идет. Но не стоит спешить на свидание: ни один из вас на него не поспеет, но зато вы встретитесь в другом месте, где не встретились бы, если бы отправились туда, где условились встретиться. Астрономическое время больше не властвует над Белградом. Люди смотрят друг другу в глаза. Осыпаемые дождем конфетти, кружатся на фантастической карусели. Цепная реакция лиц в сработавшем взрывном механизме. Лицо белградца — горючий, легко вступающий в реакцию материал. Стать невидимкой здесь невозможно. Толпа в Белграде не обезличена. Одно из любых двух лиц всегда — ты. Сержан нахально ухмыляется всем своим существом. Белградцы весело прощаются с прошлым, охваченные всеобщим порывом бесчинства и озорства. Дудеть-пердеть-свистеть-горлопанить! Рядом со мной блажит во все горло пожилая дама. Она знает, что это можно. Часы стали отставать от истории. Долой безликое время!

Окножираф представлял собой книжку с картинками, по которой мы учились читать, когда читать еще не умели. Правда, я-то уже умел, но учиться все же пришлось — иначе зачем нужна школа?

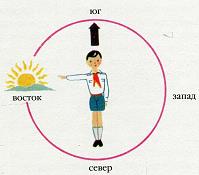

Построенный наподобие лексикона, Окножираф в доступной детскому пониманию форме знакомил нас с миром. Всему в этой книжке нашлось свое место, и все имело свой смысл — буквальный и символический; из нее мы могли узнать, что солнце встает на востоке, что сердце находится слева, что Октябрьская революция была в ноябре, а окно пропускает свет, даже если оно закрыто.[4] Окножираф населяли драконы и феи, принцы и черти рогатые, которых, как там писалось, в природе не существует. Одних семиглавых драконов, которых в природе не существует, там, помнится, было четыре. И, кажется, трое принцев. Окножираф по слогам научил нас читать между строк. Он был столь же естественным и привычным, как мишка с телеэкрана, вместе с которым я после вечерней сказки укладывался в постель. Никто и не спрашивал никогда, что такое окножираф. Потому что окножираф — это окножираф. Для меня окножираф — это детство, школьная раздевалка, спортзал, ощущение постоянного роста, предвкушение лучших времен, мягкая диктатура, уроки, невинность, мое поколение. Окножираф — это книга, одним из героев которой являюсь я сам. И лишь через двадцать лет, когда кто-то спросил, что же это такое, я догадался, что окножираф — это первое и последнее слово, альфа и омега, потому что тот лексикон начинался со слова «аblак» и заканчивался словом «zsiraf».[5] В самом деле. Окно есть начало, через окно к нам приходит свет, а жираф — конечная бесконечность, сюрреализм, пылающие жирафы, загробное бытие! Лексикон, в котором есть то, что в него не вошло.

В Париже тоже есть окножираф, я видел его на открытке, только зовут его эйфиглева-башня. Мне прислала его Жофи Брюннер, которая эмигрировала во Францию и училась уже по французскому букварю. У эйфиглевой-башни тоже длинная шея, четыре ноги и множество окон. Тут тебе и окно, и жираф, да и имя красивое, сочетающее в себе озорство и посул, обещание вознести тебя до небес, оторвав окончательно от младенческой перспективы, открывающейся из-под стола, что при наличии скоростного лифта, скользящего внутри башни, — дело чисто техническое. Жофи Брюннер и сама слегка смахивала на жирафа, только без окон и скоростного лифта внутри. Лифт я ощутил у себя в глотке, когда однажды она подошла к моей парте на тонюсеньких своих ножках и позволила мне понюхать свой ароматизированный ластик. А потом я всю ночь, как хмельной, читал по слогам, пялясь в буквы, которые двигались на меня, словно кошачьи глаза, выплывающие из темноты. На следующий день Жофи эмигрировала. Как объявил нам классный руководитель, они внезапно уехали. А мог бы сказать: покинули нас «с трагической скоропостижностью», как уходили тогда генсеки. В моей душе тот ароматизированный ластик оставил неизгладимый след. Лишь поздней мы узнали, что уехали они не на отдых, не в отпуск, потому что вместо себя Жофи прислала нам эйфиглеву-башню, чем-то похожую на окножираф, во всяком случае, в ней был заложен смысл, доступный умеющим читать между строк. Красивое слово, примерно такое же, как артишок.

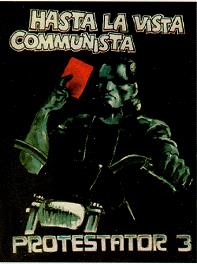

Омоновцы проносятся мимо, мы тоже бежим, но в другом направлении. На противоположной стороне площади они избивают нескольких человек и растерянно останавливаются. Один из ментов с важным видом пытается резиновой дубинкой стереть стилизованную виселицу. Под ней красной краской: «Слобо, свинья, ты будешь висеть!»

«Петеру хочется рисовать. Он думает о цветных карандашах и о своем альбоме. Он прекращает играть, садится за стол и принимается рисовать. Если Петер что-то решил, то он это сделает».[6] Они протестуют, потому что им хочется чего-то другого. Всем хочется разного. Свободных выборов, независимой прессы, власти, женщин, Великой Сербии. Но никто не хочет Милошевича.[7] Им хочется, чтобы его не было.

В осажденном городе не хватает кроватей. Катарина, итальянская журналистка, глядя на спящих в школьных помещениях репортеров, вспоминает романтику 68-го. Кто бы подумал, что на одном матрасе уместится столько газетчиков! Поскольку меня в 68-м еще не было, мне этого не понять. Хватит того, что в поезде меня трижды расталкивали югославские пограничники, как будто я трижды пересекал границу! Мне хочется преклонить голову на подушку, я разыгрываю из себя важную птицу и бывалого человека и в конце концов добываю угол в старом еврейском квартале. На двустворчатых дверях спальни вырезаны символы каббалы. После моего отъезда в той же спальне и в той же кровати, по слухам, спала Биби Андерсон. Знаменитая шведка. Снималась в «Кремлевском письме». Приехала поддержать белградских студентов. В следующий свой приезд, лежа на кресле-кровати в нетопленой комнате для прислуги, я думал ночами о Биби Андерсон, о «Прикосновении», о «Персоне» и «Часе волка».

Поэт сравнивает слиянье рек с женским лоном. Белградская крепость стоит у слияния Дуная и Савы, в той точке, на том выступе, который истинные — якобы — знатоки этого дела считают самой чувствительной частью женского тела. Тут, в этой точке, пятьсот лет назад решалась судьба нашей страны. Великая Венгрия пала на белградском клиторе, а Мохач[8] — это уж так, крем на торте. Белград, осажденная крепость, которую мы не сумели отстоять, так и остался осажденной крепостью. В течение трех месяцев внимание средств массовой информации было приковано к этой чувствительной точке, а вуайеристы толпами валили от мягких округлостей железнодорожного вокзала к отвесной стене набережной Дуная, чтобы насладиться зрелищем сверху.

Личные капиталы диктатора укрыты, видимо, на Кипре. Вот почему Средиземноморский флот приведен в состояние боевой готовности.

Когда государству находиться в чрезвычайном положении, решает само государство. И государство решает, какое оно, это государство. Государство может быть тюрьмой, отчим краем, родиной, небесами, соединенными штатами, дружественным, союзным. В государстве может быть состояние войны, мира, апатии, дел и умов. Государство угнетает, цивилизует, дает привилегии, подписывает пакты о ненападении. Государство национализирует, сажает в тюрьму, награждает, вооружается до зубов и отмечает годовщины своего рождения. Государство контролирует граждан: государственные экзамены, государственная полиция, государственная безопасность. Государство решает, что — не государство, посмотри хотя бы на себя в своем государстве. Государство — это государственные деятели, государственный бюджет, государственные визиты, государственные перевороты. Государство — это магазины, рестораны, пивные, кафе. Это государственные железные дороги, пионерская железная дорога, электричка, узкоколейка, канатка, Статуя Свободы, Эйфелева Башня, Биг-Бен, Падающая Пизанская Башня. Государство — это Опера, Балет, Стадион, Ипподром, Музей Изящных Искусств, Консерватория, Госпиталь на горе Янош, Мемориальное Кладбище Фаркашрети, Начальная Школа на улице Эрди. Государство — это киношка, казарма, столовка самообслуживания, архив, церковная община, дом культуры, зоопарк, каток, детский дом, дом престарелых, общество слепых. Государство — это универмаг «Домус», универмаг «Центрум», тотализатор, лотерея, хозмаг, магазин «Ткани», комиссионка, библиотека имени Лёринца Сабо. Государство — это городской пляж. Государство — это язык. Государство — c’est moi. Каждый, кто в нем живет. Само государство живет одиноко, живет в вечном страхе, находит друзей, устанавливает отношения, заключает, расторгает и нарушает договоры, объявляет войну, нападает, добивается перемирия и подписывает, подписывает, подписывает, становится членом, вступает. Государство — это закрытый клуб с ограниченным членством, государственная тайна, государственный обвинитель, государственные интересы, государственная религия. Государство — это стипендии, визиты, представления к наградам, почетные похороны. Государство гарантирует, выпускает и собирает. Государство — это финансовое учреждение: государственные облигации, государственная казна, государственные долги, государственное обеспечение, государственные кредиты, дефолт. Государство меняет форму, размеры, язык, религию и друзей. Государство — это граница. Государство в государстве. Иногда государство разваливается на меньшие государства. Когда такое случается, то люди государственные начинают собирать камни.

Один ученический на Балканский экспресс. Только туда. Она просит паспорт, я пропихиваю его в маленькое окошко, подставляю к ее очкам. Вы знаете, что вам уже не положена ученическая скидка, говорит она. — Это что, вопрос?! Ну пожалуйста, что вам стоит, вы только посмотрите на меня — кто даст мне хотя бы на день больше пятнадцати? Она смотрит. Я совсем обнаглел, дата рождения у нее перед глазами. Нет мне больше семидесятипроцентной скидки, отъездился. Неужели я думаю, что Венгерские государственные железные дороги — сборище идиотов. Вот вам крест, мне и в голову не приходило, что ВГЖД — это сборище идиотов, чес-сло! БОТ, Будапештский Общественный Транспорт, — те, естественно, идиоты. Но она смотрит на меня возмущенным взглядом: как я смею такое подумать про ВГЖД? Может быть, тут и грязно, но идиотов все-таки нет. Да мало ли кто как выглядит! Куда бы мы докатились, если бы раздавали билеты по внешнему виду! Она отчитывает меня, как будто и впрямь мне не больше пятнадцати.

Я — единственный венгр во всем поезде, и проводник советует мне запереться изнутри. Наши люди (полиция!) сойдут на границе. А что дальше — одному Богу известно. Сквозь мелькающие спицы деревьев я взираю на звезды и, сидя спиной по ходу поезда, напеваю себе под нос: Every time Yugo…

Из прочитанных книжек мне вспоминается, с каким трепетом, выехав поездом из Будапешта, ждали прибытия на Балканы Брэм Стокер и Троцкий.[9] Автор романа ужасов и военный корреспондент описывают Балканы почти одинаково. Заглянув в вагон третьего класса, Троцкий открыл в нем, как ему показалось, Ноев ковчег национальностей. Эта балканская атмосфера вдохновила обоих на создание их главных шедевров — графа Дракулы и Красной Армии.

Итак, полноценный, бесскидочный пассажир, я трясусь, не в силах заснуть, в Балканском экспрессе. Когда мне не спится, я должен выпить, а выпив, должен отлить. Вагон мотает из стороны в сторону, поезд идет нарочито медленно — мы уже въехали в другое время. По коридору катается пивная бутылка. В поисках буфета я иду в направлении, которое указывает ее горлышко. В одном из купе слышна музыка, звенят струны, завывает волынка — вино, женщины, песни, — я спрашиваю, не подскажут ли, где буфет. Они трясут головами в такт музыке и посылают меня подальше на всех сербохорватских языках, вместе взятых.

Летом мы ходили под парусами по Балатону, зимой озеро замерзало и тренировки проходили в Будайской Крепости. Мы бегали вдоль крепостных стен вокруг фаллического надгробия Абдурахмана с чалмой на верхушке, которую я по неразумию принимал за земной шар. Я строил честолюбивые планы: совершить плавание вокруг света и при этом не заблевать его. Спортивные травмы вроде бы подтверждали мысль, что земля круглая, а не плоская. Ближайшая морская гавань была на карте, моя эпоха великих открытий началась на 16-й странице Атласа. Поначалу я принял Америку за Индию, но моя упорная одиссея не осталась невознагражденной. Однажды, к концу игры в города — мы играли в нее на деньги, — я обнаружил, что столицы, начинающиеся на букву «Б», расположены на прямой, которую можно провести с помощью линейки между Брюгге и Басрой от Северного моря до Персидского залива. Ось Брюссель-Бонн-Беч[10]-Будапешт-Бухарест-Багдад говорит сама за себя, а когда я узнал, что на формирование городов оказывают влияние реки, моря и горы, то мне не показалось натяжкой включить в игру Белград, Братиславу и Берн. Берлин, конечно, находится севернее, что можно расценивать как тектонически-лингвистический сдвиг, однако после Второй мировой войны великие державы внесли нужные коррективы. Более мелкие города на «Б» вдоль линии разлома лишь подтверждали мое открытие: Бреда на бельгийской границе, Базель и альпийский Больцано, Баден-Баден в земле Баден-Вюртемберг, Байрейт и Бамберг в Баварии, исконно словацкая Бестерцебаня, она же Банска-Бистрица, моравский Брно и Бадачонь на берегу Балатона. Баня-Лука в Боснии, быть может, стоит чуть-чуть в стороне, зато трансильванский Брашов расположен точно на этой линии. Миновав Балканы, лингвистически-тектонический разлом идет по берегу Черного моря от болгарского Бургаса к Босфору, а затем к Стамбулу и Бурсе, столице древней Турции. Среди многочисленных турецких городов на букву «Б» упоминания достойны знакомо звучащие Батман и Бетлис. Добравшись до Бейрута, мы делаем короткий библейский крюк с заходом в Библос, Баальбек и Бетлехем, руины же Бабилона[11] расположены близ Багдада. Мне стало ясно, что следует создать карту, которая бы показала, что буква «Б» в развитии цивилизации сыграла никак не меньшую роль, чем долины великих рек. От расположенной близ Багдада разрушенной башни и до Брюсселя история вращается вокруг мировой оси, связанной с буквой «Б», — начиная с неосмысленного гуканья новорожденного беби до Банска-Бистрицы. Перед моими глазами обретал очертания земной шар, не поделенный на нации и народы, и я был твердо уверен, что правильная карта и соответствующая помощь логопедов могут вернуть нас в блаженные, довавилонские времена, когда мы все говорили на одном языке. Зная, насколько часто перемещались линии на карте в одном только этом веке, я чувствовал, что следую верным путем.[12]

Перед самым Белградом поезд окутывает туман. Если бы я не знал, что мы в долине, я решил бы, что это дурное предзнаменование. Туман настолько густой, что видно сантиметров на десять, да и то, что видно, — тоже туман, а за ним и за всем остальным туманом, как подсказывает мне чутье, — Белград. Поезд останавливается, и я выхожу на перрон.

Прибыв в чужой город, я всегда чувствую себя дома, иду так, словно знаю, куда иду, как будто бывал здесь уже сто раз, водители такси даже не обращают на меня внимания, я присматриваюсь к подробностям, разглядывая ноги, часы, уличные фонари, окурки, женские шляпки. Что-нибудь покупаю, не важно, что, и уже не выделяюсь в толпе. Сажусь на скамейку и наблюдаю — движения, цвета, пропорции. Белград. Я уверен, что уже бывал здесь.

Окножираф: «Туман — это облако, которое спустилось к самой земле. И когда мы идем в тумане, мы на самом деле идем внутри облака».

Во время вечернего коктейля я слышу выстрелы. Утром на перекрестке лежат два венка. В газете — молодые ребята в одинаковых пальто. Однажды я видел фильм о преступном мире Белграда: «Преступность, которая изменила Сербию». К тому времени, когда фильм закончили, большинство действующих лиц уже были убиты. В семидесятых годах госбезопасность выпускала крутых парней из страны. Им давали поддельные паспорта в обмен на пустяковые услуги определенного свойства, как, например, ликвидация политически неугодных лиц под видом несчастных случаев и проч. Гастарбайтеры регулярно наведывались домой, приезжали сюда тратить свои немецкие марки, французские франки и шведские кроны, а позже, в девяностых, разразилась война между бандами. Оргпреступность, жалуется в фильме местный мафиозо, не может сложиться в Белграде, потому что никто не смотрит дальше собственного носа. Они скорее перестреляют друг друга из-за какой-нибудь ерунды, но не станут ждать серьезного дела. А всего-то и нужно — чуть-чуть подождать. Взять хотя бы Боснию и Аркана.[13]

Б — третья буква венгерского алфавита. С «Б» начинается Бильбо. Мой первый друг в Белграде — Филип Давид.[14] Каждый день он выгуливает свою собаку перед оцеплением. Собаку зовут Бильбо, и это — мой второй белградский друг. У нас с ней литературная дружба. Бильбо Сумникс — это Бабо (перевод А. Гёнца).[15] Я не хотел ехать в Югославию во время войны. У меня здесь был друг, который демобилизовался из армии со снайперским значком. Его мать была наполовину хорватка, наполовину венгерка, а отец — боснийский серб. Я не знал, на какой стороне он теперь сражается, дезертировал он или нет, если жив, конечно. Мне не хотелось оказаться под чьим- то прицелом.

Во время осады Сараево Шашкия, сын Караджича,[16] хороший парень и хороший солдат, оказался лицом к лицу с Юсуфом, своим другом детства. Юка, старый бандит, стал одним из командиров сопротивления в Боснии. Он показывал Шашкии свои раны, они вспомнили старые добрые времена. По ночам Шашкия переправлялся через боснийские позиции, чтобы гульнуть, как бывало, с Юсуфом. По слухам, оттягивались они по полной программе.

Омоновцы, с завтраками в пакетиках, прибывают на автобусах, как тургруппа из захолустья. После беглого осмотра города они становятся в оцепление вдоль проспекта Революции и перегораживают площадь Республики. Появления демонстрантов приходится ждать часами, они покупают у уличных торговцев тыквенные семечки, а свои резиновые дубинки, чтоб не мешали, засовывают за поднятый фартук-намудник бронежилета. Прохожие дружелюбно общаются с ними, рассказывают политические анекдоты и раздают листовки. Девчонки украшают ментов цветочками, приносят пирожные и размазывают крем по пластиковым щиткам их шлемов.

В фильмах про коммунистов-подпольщиков нам показывали, как хорошенькие девушки в очках и славные рабочие пареньки швыряют с фабричных труб, с крыш домов и из окон поездов листовки — прямо под ноги представителям рабочего класса, трудового крестьянства и интеллигенции, которые, оглядываясь по сторонам, украдкой их подбирают и спешат дальше. Листовки всюду — на мостовой, в воздухе, на стенах домов. Чтиво льется потоками, цель его — просвещать, информировать, где и когда нам следует протестовать. Расписание самых интересных событий и выступлений, комиксы, призывы сексуального свойства, записочки с неба: «Избей себя! Помоги ОМОНу!»

Я покупаю динары в обувной лавке, на хвосте у меня люди в штатском. Словно я в Москве и снимаюсь в старом черно-белом фильме. «Драгстор» написано кириллицей. Общая атмосфера демонстрации: «Заварили кашу — расхлебывайте!» CNN пытается провести уличный опрос; что бы вы хотели получить на Рождество, спрашивает корреспондент у маленькой старушки, напялившей на голову кастрюлю. Ответ краток, это непереводимо, говорит переводчик после некоторого размышления. От меня не отстают, им нравится моя шапка, спрашивают, где купил. Я для них тоже с Запада, и это досадно. Первое, что я ощущаю в качестве западного человека, — я фуфло. ООН — фуфло, НАТО — фуфло, уж югославы-то знают. Не такое фуфло, конечно, как Варшавский Договор, но все же. Западники живут по правилам, уважают правила, у них все работает. Все умеют делать цивилизованно. Это у них изнутри идет, как и мнимая самоуверенность. Главное — корректность, даже в бешенстве. С элегантной небрежностью забыть, как зовут бывшую жену, построить кошке мавзолей, надеть белый пиджак, вылетая бомбить женщин в черном.

Венгрия и Сербия — расчлененные страны. Ты венгр, ты поймешь наши чувства. Прожиточный минимум ностальгии — Трианон и Дейтон.[17] Воспоминания о большой и богатой стране. Во времена санкций будапештский аэропорт стал белградским аэропортом. Венгерское меньшинство Сербии воздержалось от бунта. Одно-единственное благоразумное меньшинство. Короче, сплошные плюсы. Редкий случай — быть венгром в Белграде хорошо. Будапешт и Белград — города, которые регулярно уничтожают. Общий опыт, потерпевшие поражение маленькие народы с большими амбициями, меланхолия, замурованный выход к морю. Венгры и сербы потеряли одно и то же морское побережье, только в разное время. Вот она, общность исторических судеб!

Окножираф: «Петер исправился. Это значит, что он допустил ошибку, но потом сделал все как положено».

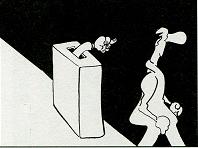

Гости являются насквозь промокшие, отведав воды из брандспойта, они шутят: теперь хорошо бы чаю отведать погорячей или чего покрепче. Веселые люди. Большому, как шкаф, историку попали прямо в лицо, с его бороды стаивает лед. Милета[18] рассказывает, что, когда он был маленький, они стояли на мосту Бранков с флажками в руках и махали диктаторам. Он помнит, как мимо в открытой машине проследовал абиссинский император Хайле Селассие, который вел свою родословную от царя Соломона и царицы Савской. Милета ходит к омоновскому кордону с зеркалом: омоновцы смотрят на себя, наблюдающих за демонстрантами, а те наблюдают за омоновцами, чтобы видеть, как омоновцы наблюдают за ними.

Чедомир[19] говорит, что лидеры оппозиции скомпрометировали себя, нужны новые люди, его любимая группа — «Лав Хантерс», он не верит журналистам, «Лос-Анджелес, конфиденциально» — самый нормальный фильм, который когда-либо был сделан в Голливуде, он обращает мое внимание на монолог Ким Бейсингер и добавляет, что без Косово у сербского народа не будет жизненного пространства.

Входит растрепанная студентка, она не смеет поднять на него глаза, говоря, покусывает губы. Она принесла ему куколку, талисман на счастье. Убережет от милиции. Из-под пальто видны ее трясущиеся коленки. Чеда кивает, улыбается и берет куколку, но по-прежнему грустен. Девчонки несут шоколадки, пирожные и цветы, просят автограф, предлагают выйти за него замуж. У одной на груди плакат: «Чеда, женись на мне!»

Чеда заканчивает отделение драматургии, ему нравится быть в гуще жизни, как Бельмондо, «на последнем дыхании», вот так и надо жить. Он мечется по городу, поднимает студентам настроение. Всюду масса девчонок и очень высокий дух. Он слегка приволакивает ногу, искусственная коленная чашечка, спортивная травма.

Чеда был военным корреспондентом в Восточной Славонии. Чеда не спит, это больше чем честолюбие, он — прирожденный лидер, ему плевать даже на пневмонию. На рассвете он обращается к озябшей толпе: им не сломить нас — он делает эффектную паузу, мертвую тишину нарушает только жужжание мухи, — с Божьей помощью мы прорвемся.

Чедомир пишет пьесу. Она называется «Жажда смерти». Про конфликт отцов и детей в водовороте истории. Отец — дьявол во плоти. Зовут его Свобода (с прописной «С»), его Жажда смерти (с прописной «Ж») и является двигателем эдипова хода событий. В пьесе есть и Красивая девушка (с прописной «К»), которая заслуживает огррромного счастья, но обстоятельства этому не благоприятствуют, и девушка жертвует собой.

Отец Милошевича от учителя Закона Божьего вырос до преподавателя русского языка, прежде чем броситься со скалы в Черногории. Мать Милошевича повесилась, дядюшка-генерал продырявил себе голову сразу из двух (для стереоэффекта, наверное) револьверов. Один из плакатов протестующих студентов призывает к соблюдению семейных традиций.

Флаг выскальзывает из потной руки Дуговича.[20] Он бросается за ним. Он охвачен сомнениями. Был ли он хорошим отцом? Хорошим мужем? Хорошим солдатом? За древко они хватаются одновременно. Его кольчуга цепляется за талисман знаменосца. Дугович и турок застывают в кажущейся неподвижности на самом верху крепостной стены. Скованные смертельным объятием, они все же пытаются скинуть один другого. Два жука-оленя в куске янтаря. Дугович борется со временем, памятью и забвением. Он видит огромное полотно в музее. На картине — он сам, в той самой кольчуге. Собственное лицо напоминает ему лицо, которое он видел на конце своей пики в сражении у Варны.

По официальной версии, не было иного способа сорвать турецкое знамя — только схватить врага и броситься с ним со стены. Перед сном, лежа в постели, я таращусь в потолок и снова и снова представляю себе, как бы я отобрал флаг у турка. Я заломил бы ему руку за спину, как это сделали с Немечеком, или врезал бы ему двойным нельсоном, как врезал Шохару, когда он гнался за мной по коридору с циркулем. Может, руки у них были заняты древком, или они одновременно выронили свои мечи, как в «Гамлете». И пришлось перейти на борьбу сумо. Дважды второгодник Шохар сказал, что Дугович, небось, слишком сильно налег на строительные леса, как когда-то случилось с одним из его дядюшек. Он упал в яму с негашеной известью. Вопреки живучему ученическому фольклору, фамилия Дугович происходит вовсе не от венгерского глагола «dug», который обозначает совать, втыкать и прятать одновременно. По-сербохорватски «dug» означает высокий, что полностью соответствует статье в журнале для младших школьников, которая должна была раз и навсегда поставить точку в вопросе о Дуговиче. В ней доказывалось, что высокий и тощий Дугович не мог столкнуть со стены приземистого и толстого янычара и потому увлек его за собой вниз. Я, молодой растущий организм, был в восторге от того, что рост может стать причиной героической смерти. Я думал, что это классно. То, что сделал Дугович, — символично и неповторимо, как венгерская история, и над его героической смертью будут ломать голову все последующие поколения школьников. Через время и через расстояние он на наших глазах бросается навстречу смерти, химически чистый образец истинного патриотизма. Вместе с ним навстречу смерти бросается в бездну страна, стараясь увлечь за собою Азию: турок, татар, Золотую Орду, Советы, — пятнадцать миллионов стоят на страже шенгенских границ. Пятнадцать миллионов камикадзе, оставшихся без врагов. Передовой бастион Европы. Венгры — это статистика. Статистика самоубийств.

По CNN показывают Душана — последний раз мы виделись неделю тому назад, — он направляется в Генеральный штаб югославской армии как член студенческой делегации. Следующий кадр. Он делает заявление: солдаты не причинят вреда студентам, на сей раз танков на улицах не будет. Переговоры проходили в спокойной и дружеской атмосфере, комментирует CNN. Когда я снова встретился с Душаном в Белграде, я спросил его, как было там, в генштабе. Генералы шутили, сказал Душан, один из членов студенческой делегации еще не служил в армии, так они обещали послать его в Новы-Пазар, и уж там он напазарится по самое не могу. В армии Душан был танкистом, но генералам об этом он не сказал. Он говорит об ответственности, он боится, что кто-нибудь пострадает, он совсем не может спать. Всегда может найтись какой-нибудь псих, а если что случится, во всем обвинят его. Гаврило Принцип тоже был белградский студент.

Вечеринка в дипломатическом квартале. За граппой и лососиной мы беседуем о том, почему протестуют студенты. Потому что они студенты?

Окножираф: «Барабанщик бьет в барабан, он бьет в барабан барабанными палочками».

Тернистый путь к половой зрелости в моем случае был вымощен смертями коммунистических диктаторов. Мое первое сексуальное впечатление совпало с кончиной Мао: в детском садике меня укусила девчонка по имени Диана. Когда умер Тито, у меня стал ломаться голос, а смерть Брежнева вызвала первое семяизвержение. Три дня по радио передавали классическую музыку, мне казалось, что это слишком, а в некоторых школах даже отменили занятия. Потом какое-то время ничего не происходило; в виде эксперимента я пригласил девчонку в кино, но фильм был слишком хорош, а я слишком скован. В гимназии дело пошло живей, от первого поцелуя до первой безумной ночи пролетело лишь несколько месяцев. Вслед за Андроповым отдал концы и Черненко. А через неделю-другую за ними последовал Энвер, но об этом рассказывать мне не хочется. Когда казнили Чаушеску, я узнал, что такое G-point. Ким Ир Сен вообще едва не перевернул мою жизнь — хорошо еще, что судья оказался порядочный, отклонил обвинение. Ну а если Фидель? Какой тут гром великий грянет?..

С вечеринки мы все уезжаем одновременно, все нарочно едут на черепашьей скорости, разъяренные сторонники правительства беспрестанно сигналят нам. Мы еле ползем, пробка, автомобильная демонстрация. Мы тут, в Белграде, без машин никуда, и демонстрации у нас автомобильные. Америка, да и только. A drive-thru demonstration. В такой веселой пробке мне торчать еще не приходилось, полгорода ржет до колик. Мы жмем на тормоза времени. Пешеходы тоже начинают тормозить, двигаются, как в замедленной съемке. Протест-пантомима. На повороте они теряют равновесие, валятся друг на друга. И тут пантомиме конец — невозможно хохотать в замедленном темпе.

Милован Джилас,[21] приятель Тито, оттрубил девять лет в два приема. В промежутке полтора года провел на свободе. За девять лет ему дали 116 свиданий по полчаса. Его жена всегда засекала время.

Сын Джиласа живет в доме напротив, я иду к нему.

Алекса занят, он готовит для телевидения передачу по международной политике, но полчаса для меня выкраивает. Разговор начинается замечательно. Алекса называет венгров самыми большими неудачниками всех времен. Оправдываться мне не приходится. Краткий экскурс в статистику самоубийств, Мохач, Косово поле, Трианон — и вот мы уже друзья. Его отец уговорил Тито разрешить джаз. Сталину Джилас нравился, он хотел было сменить маршала Тито на Джиласа, но тот возьми и скажи, что советские солдаты насиловали женщин во время осады Белграда. Не умел он держать язык за зубами. В 56-м его посадили, потому что он был против оккупации Венгрии. Когда в квартире делали обыск, нашли револьвер, подарок маршала Конева. Одна пуля выкатилась, Алекса подобрал ее и стал запихивать в свой игрушечный пистолет. Они уводят отца. Последнее, что Джилас запомнил о своем доме: смеющиеся гебешники и сын, пытающийся зарядить пистолет.

Окножираф: «Dz — седьмая буква венгерского алфавита. В венгерском языке нет ни одного слова, которое начинается с dz».

«Дзо» — слово, заимствованное из тибетского языка, оно обозначает помесь оленя, коровы и яка. «Чистые» яки встречаются только в зоопарках. Дзо — домашнее животное, то есть каждый отдельно взятый дзо — помесь, и чем дальше, тем примесей больше. Цивилизованное стадо, в котором каждая особь выглядит по-своему В наши дни китайские ученые пытаются выделить из дзо остатки яка.

Во время осады сараевский зоопарк был на ничейной земле. Смотрители, оказавшиеся под перекрестным огнем, боялись кормить животных, ведь их этническая принадлежность оставалась непроясненной. Загнанные в гетто животные не смогли дать достойный ответ на вызов цивилизации. Первыми жертвами стали жирафы, не умевшие быстро пригибать голову.

Зоран Джинджич,[22] демократ номер один. Про него часто пишут в «Вашингтон Пост». Лидер самой организованной оппозиционной партии, будущий президент Югославии, красавец. Джинджич сидел при старом режиме, потом получил стипендию в Германии. В начале войны он поддерживал Караджича, программа его партии включала пункт о Великой Сербии, а также предусматривала планирование семьи для албанцев. Приятель Джинджича, мультимиллионер, рассказывает в интервью, как они в свое время встречались в Германии. Зоран умел жить красиво, говорит он, рядом с ним всегда были великолепные женщины. Джинджич идет в рядах демонстрантов, посадив на плечи сынишку, подходит Вук[23] и целует ребенка. Одна большая семья.

Окножираф: «Джунгли — тропические леса. Подробнее смотри на букву О».

Милета Проданович рассказывает эпизод из истории этнической миграции на Балканах. В шестнадцатом веке один из кланов албанцев-католиков бежал в мусульманскую область Санджак. Там они обратились в истинную веру и перешли на язык местного населения — сербов. Одна группа отправилась дальше на север, в Срем, где снова крестилась, переняв язык и обычаи проживавших в этих краях хорватов. Когда в 1993 году, за счет беженцев из Хорватии, этнический перевес в Среме оказался на стороне сербов, новый мэр города Хртковцы на стихийном митинге предложил переименовать улицы. Как оно и положено, заклеймив проклятое прошлое, мэр переименовал улицу печально известного предводителя усташей Владимира Назора[24] в улицу Царя Душана. Затем сменил название улицы печально известного агента усташей Иосипа Юрая Штросмайера,[25] дав ей имя князя Милоша. И, наконец, Шандор Петефи, сказал мэр и сделал паузу, мы о нем ничего не знаем, поэтому с сего дня улица будет называться проспектом Короля Петра! Эх, не знал мэр, что Петефи был сыном печально известного четника, мясника Петровича.[26]

Закат с милицейским кордоном; солнечные лучи играют на пластиковых щитах. Появляется парень, он взволнован, хочет попасть к больной матери, которая живет поблизости. Он просит их пропустить его, иначе ему надо делать огромный крюк. Его прогоняют. Появляется пес. Рычит. Оцепление расступается.

Мы как-то не обращали на него внимания, но оцепление было здесь всегда.

Они и до этого здесь стояли, и только теперь мы заметили, как много их собралось в одном месте и в одно время. Сейчас мы хотя бы можем взглянуть им в лицо. Чтобы мы могли посмотреть им в лицо, потребовалось такое их множество, множество людей, которые хотят, в одно время и в одном месте, дать нам понять, что все идет так, как идет, а не так, как хотим этого мы. Они не будут нас бить. Они просто нас не пропустят. Мы можем оставаться здесь, можем разойтись по домам, мы не можем только пройти туда, куда мы хотим. По одному мы можем спокойно передвигаться по городу, но вместе мы бессильны. По какой бы улице мы ни пошли, ее сразу перегораживает ОМОН, как будто мы пленники незримого силового поля, как будто мы заключенные в стране, из которой я, впрочем, могу уехать в любой момент.

Трое вместе: двое мужчин, одна женщина, всех троих уже били, поэтому они до сих пор вместе. Популист, прагматик, западница. Вместе: «Заедно» — так называется оппозиция.[27]

Визит Джека Ланга, французского дипломата, вызвал живой отклик в средствах массовой информации. Ланг приехал, чтобы выразить солидарность со студенческими демонстрациями. У белградской оппозиции были две основательные причины к тому, чтобы его пригласить. Во-первых, он был студенческим лидером в 68-м и потому найдет общий язык со студентами, а во-вторых, он бывший министр культуры и потому может помочь с финансовой поддержкой их культурных фондов. У летчика, который вел самолет Ланга, не было визы, его задержали в аэропорту, и все оставшееся время он пил там кофе с приставленными к нему четырьмя гебешниками. Интересно, что мог узнать летчик о Белграде, который, если не считать этих четырех филеров, он видел лишь с высоты птичьего полета, о городе, где сотни тысяч людей вышли на улицы с требованием свободных выборов?

Ланг — человек общительный, добродушный и гибкий, даже с Жискаром сработался. Он делает заявления, произносит речи, в общем, пригласившая сторона счастлива. Когда он приезжает в университетский штаб, студенты — историки и философы просят его пройти с ними наверх. На пятом этаже его предупреждают, что никаких речей они ему не позволят, поскольку во время боснийской войны он подписал петицию в ООН с требованием бомбардировок Белграда. Ланг реагирует на это спокойно. О существовании такого документа он даже не слышал, говорит он и спрашивает: не сербский ли писатель Кафка? Не оценив его французского остроумия, студенты-философы окружают дипломата и требуют, чтобы он немедленно покинул здание. Журналисты CNN и Рейтер, ожидающие его у выхода, остаются без интервью, так как Ланг ураганом проносится мимо. Так бывший министр спас пилота от кофеинового отравления.

На следующий день, столкнувшись в лифте с очевидцем, я спросил, что там было с Лангом. Как — что, Ланг ненавидит сербов, разве мне это не известно? Ланг — враг! Я приехал из дружественной страны, и мне ли не понимать, что такое идеологическая война. Ланг — маоист разлива 68-го года. Студенческий лидер, ставший министром культуры! Узнай своего врага, и ты узнаешь, кто ты.

Сказка о неприсоединившемся короле. Мария жила на правом берегу, в Австрии, Франьо — на левом, в Венгрии. Франьо переправлялся на другой берег и воровал дрова, а поскольку тогда эти две страны были одной страной, то никому не было никакого дела до того, что Франьо и Мария влюбились друга в друга. Они были бедны как церковные мыши, они голодали, они холодали, восьмеро их детей умерло. Но семеро выжили, и Мария надеялась, что ее седьмой сын станет священником. Франьо хотел отослать его в Америку, но скопить 400 крон на дорогу не сумел. Иосипа призвали в Императорско-королевскую армию, он сражался, попал в плен, бежал. Летом 17-го он пытался бежать из России через Санкт-Петербург, потому что из Финляндии можно было морем переправиться в Америку. Его поймали, он сидел. Америка уплыла, разразилась революция, великая, октябрьская, потом настал Советский Союз и открылись новые возможности. Он женился на русской и познакомился с путиловским рабочим, который воспитал из него подпольщика. Вернувшись в свою деревню, он не снимал очки — для маскировки — и через очки увидал, что река уже разделяет не Венгрию и Австрию, а Словению и Хорватию, но никому до этого не было никакого дела, поскольку две эти страны были одной страной. Он шел вверх по ступенькам подпольной лестницы, попадал в тюрьму, объявлял голодовки, стал партизанским вождем и югославским президентом. Когда Сталин подослал к нему наемных убийц, он во всем разочаровался. Советский Союз тоже уплыл, и он затосковал по новому, третьему миру, такому, который был бы обоими мирами сразу и ни одним из них в отдельности. Он посмотрел на карту и обнаружил неприсоединившиеся страны. Став некоронованным королем третьего мира, он гастролировал по всему миру, о нем сняли фильм с Ричардом Бертоном в главной роли. В предсмертном телеинтервью он сказал, что все было не совсем так, как написано. Его бриллиантовое кольцо сверкало с экрана, и восьмидесяти-с-чем-то-летний диктатор казался довольным человеком. Тито не дожил до того, как югославская баскетбольная сборная завоевала золото, не дожил он ни до конца второго мира, ни до того времени, когда речка, некогда разделявшая, но и соединившая его родителей, стала настоящей границей.

Окножираф: «Однажды отпустив, обратно не вернешь. Что было, то сплыло».

В огромном парке детского садика было полно укромных местечек, где можно было спрятать все что угодно. Наверное, большая часть моих захоронок сохранилась до сих пор. Однажды у заборчика я нашел ночную бабочку и спрятал в опавшей листве. Я думал, это игрушка, но в сумерках она улетела. Жизнь, нахалка, отняла ее у меня. Но не беда, я готовился к большому броску: хотел научить летать кошку. Встав на верхней ступеньке лестницы, которая вела в подвал, я объяснил ей, что надо делать, и — туда ее! Однако живые существа неисповедимы. Моя коллекция ночных бабочек пополнялась, и кошки, собаки, черепахи, друзья, родственники, любимые женщины так и порхали над городом. Я за ними еще вернусь.

Ожившие дома, человеческие лианы в окнах — они свистят, жестикулируют, мигают карманными фонариками: пришедшие в движение амурчики и кариатиды. В витринах магазинов стоят продавцы, смотрят на улицу — манекены, машущие нам руками. Со строительных лесов, потрясая молотками, нас подбадривают рабочие. На шестом этаже какой-то человек, перегнувшись через перила балкона, вращает трехрожковую люстру, словно собирается забросить эту удочку в проплывающую внизу толпу. Улицы стали руслами рек, я отдаюсь течению, на шею мне вешается женщина, увы, я не говорю по-сербски. Нет проблем. Она меня все равно любит.

Окножираф: «Мир полон радости и счастья».

День моего рождения врачи назначили на 7 ноября, годовщину революции. Мать заявила, что умрет, но выдержит еще один день.[28]

Бутылка идет по кругу, стаканов нет; если будем вести себя хорошо, нам обещают подкинуть виски. Надо греться, на улице минус пять. Я не одет для демонстрации, я выскочил на минутку, чтобы взглянуть на вечерний кордон. Кто-то протягивает мне сливовицу. Два динамика громыхают музыкой из «Подполья» Кустурицы, не хочешь замерзнуть до смерти — танцуй! Омоновцев сменяют каждый час, за ночную смену они получают сверхурочные, как дворники во время снегопада. Они не пьют, они не танцуют, они стоят на своем месте при минусовой температуре, их согревает ненависть. Демонстрация — как пикник, все дружно едят, иначе не выдержать. Бутерброды, вафли, пирожки с творогом, четыре напитка на выбор. Подходят двое студентов, говорят, что омоновцы собираются применить слезоточивый газ, есть ли у нас противогазы, а если нет, то не могли бы мы их раздобыть, без противогазов и пикник не пикник. А я-то думал, что ко всему подготовился! Поднимается ветер, похоже, газовая атака не состоится, милиция снимается с места. Свист, аплодисменты, овации, в час ночи город наш. Нас человек пятьсот, но через час уже тысяч тридцать. В окнах видны огоньки зажигалок и свечей, вспыхивает и гаснет свет, мы идем по улицам под барабанный бой, ненавидишь Слобо — дуй с нами! Мы забрасываем резиденцию Милошевича снежками. Снег скоро кончается, зато у противника пороху еще хватает. Трое в штатском врезаются в толпу на автомобиле. Остаются живы- здоровы. Дисциплинированная демонстрация. К трем ночи господствующим напитком становится ерш, смесь водки и пива, всеобщая эйфория, мы, пританцовывая, движемся дальше, забираемся в такие уголки, где никогда никаких манифестантов не бывало, узкие улочки, кварталы, застроенные особняками, потом по проспекту Партизанских отрядов возвращаемся в центр города.

К этому времени уже не кажется преувеличением слоган на десятиметровом транспаранте в голове колонны: БЕЛГРАД — ЭТО ВЕСЬ МИР!

Кто-то дает мне затянуться, я иду позади транспаранта и бормочу под нос чью-то строчку: «Весь мир — шарнир, шарнир моей коленки, не более того».

Купание проходило, пока шли новости. Время от времени мать заглядывала в ванную — убедиться, что я на месте. Отец в гостиной смотрел телевизор. Дабы уберечь меня от лжи, им следовало быть в курсе дел. До меня доносились причитания матери: опять наплещет воды, всю квартиру затопит. Я с головой погрузился в воду И некий голос стал вещать о том, что в тот день произошло в мире: в Бангладеш в результате оползня погибли 150 человек, в Западной Африке началась революция, где-то открыли детсад и олимпийский бассейн, клуб МТК со счетом 2:0 выиграл у Ференцвароша. Не знаю, кто мне вещал и что хотел сообщить, но ясно было, что у них на меня имеются виды, ведь мне даже объявили, какая будет погода. На следующий день я различил в ванне уже несколько голосов, что свидетельствовало о том, что со мной имеет дело организация. Способ коммуникации мне казался логичным: я не мог ничего передать им, ибо под водой разговаривать невозможно, они же, дабы о наших контактах не прознали родители и воспитатели, могли выйти со мной на связь только во время купания. Мне трудно было понять, почему для организации так уж важно подробно информировать меня о военных учениях в Польше и о том, какие села на территории Задунайского края стали городами, но я знал, что, если буду внимателен, получу сигнал. Моя жизнь под водой обретала глубинный смысл. Как-то в воскресенье, во время мытья головы, мать, ничего не подозревая, окунула меня с головкой, и приятный женский голос шепнул мне на ухо, что градом побило весь урожай. Тут я понял, чего от меня ожидают, и, честно сказать, это было мне по душе: я должен был творить беспорядки. Мне и раньше случалось после того, как меня укладывали в постель, сражаться в темноте с субмаринами и штурмовиками, и даже бывало, что я оказывался на полу, но все же благодаря несгибаемой воле в конечном счете победа всегда оставалась за мною. А с того дня я стал саботировать развитие нашей народной демократии с трудолюбием пчелки. Мой путь был отмечен землетрясениями, взрывами газа и отключениями электричества. Получаемая во время купания информация позволяла мне засекать стратегические объекты, и если в стране сдавали новый завод или электростанцию, я был тут как тут и делал, что должен был делать. Тем временем СЭВ топтался беспомощно у «железного занавеса», не допетривая, что враг у него в тылу.

Я был еще невинным, но мне это не мешало. О том, что это такое, я не имел понятия. Мир в ту пору был черно-белым, и увидеть его можно было по телевизору. До сих пор у меня перед глазами овертайм финального матча Голландия-Аргентина, дуэт Баадера с Майнхоф,[29] «Аполлона» — с «Союзом», гибель Элвиса, короля рока (не знаю уж почему, но отец был в отпаде), прорыв газа в местечке Жана, облака вулканического пепла над горой св. Елены, полет в космос венгра и всемирный чемпионат по кубику Рубика в Будапеште. Спорт в черно-белом изображении был очень занятен, во время боксерских матчей приходилось замечать, у кого сколько полосок на носках. Даже на первом свидании, которое тоже было черно-белым, я не забыл подсчитать, сколько полосок было у той девчонки, цвет глаз ее помню хуже. А после первого поцелуя родители купили цветной телевизор, и сразу выяснилось, что голландцы — апельсиновые, итальянцы — синие, что есть зеленые и есть красные дьяволы, только немцы, словно бы в наказание, как были черно-белыми, так и остались, и страна у них была разорвана надвое, так что я не завидовал им.

Сынок Милошевича — автогонщик, он разбивает «феррари» одну за другой. Размахивать флагом «Феррари» — такая же шутка, как ходить на первомайскую демонстрацию с флагом швейной фабрики «Первое мая». Пародируя проправительственный лагерь, студенты выходят на демонстрацию с бразильским флагом и портретом Сенны. Сколько еще «феррари» надо ему разбить, чтобы сравняться с Сенной?[30]

Между двумя демонстрациями мы дергаем по пивку.

На площади Теразие ребята лениво разминаются, перешнуровывают ботинки, выстраиваются в шеренгу.

Потихоньку начинают собираться демонстранты, откуда-то появляется мяч, они распасовывают его перед кордоном. Прибывает основное ядро, фанаты «Красной звезды» с флагами, дудками и барабанами. Гип-гип-ура, мы прорвемся, орут они трем тысячам омоновцев.

Во мне просыпается Сепеши,[31] и я начинаю вести репортаж для стоящих рядом со мной. Итак, дорогие друзья, сегодня нам представляется возможность выяснить, чего стоит такой фактор, как игра на своем поле. Игроки Милошевича получили подкрепление, однако соседние переулки вполне могут преподнести ей сюрприз. Нет никаких оснований полагать, что гости непобедимы. Ходят слухи, что некоторые из них собираются перейти в другой клуб, что в их тренировочном лагере царит враждебность.

Мяч вбрасывается в игру. Он на стороне хозяев. Милиция пытается блокировать игру, перехватив мяч. В центре поля — какая-то свалка, решающего удара не получается, защитники оттягивают противника на себя, атака захлебывается, молниеносный прорыв, передача, го-о-о-л!!!

Революция должна продолжаться, говорил Тито. Революционная улица — бульвар Революции — самая длинная в Белграде, хотя никакой революции в Белграде никогда не было. Манифестанты забрасывают тухлыми яйцами телецентр, редакции правительственных газет и Дом радио. Они прокалывают скорлупу иголкой и выдерживают три дня. Когда вонь становится невыносимой, яйца готовы к употреблению. Лимонка по-белградски. Главное — точно рассчитать время. Взлетевшие до небес цены на яйца ограничивают сферу применения яиц как тактического оружия, но фольклор сохраняет память о них: к демонстрациям, как к стенам домов — следы тухлых яиц, прилипает название: «желтая революция».

В ночь накануне битвы при Нандорфехерваре[32] на противоположном берегу Дуная, у Зимони, подошедшие к осажденной крепости крестоносцы разжигают костры ради вящей славы христианства. С той стороны тысячи костров представляются безбрежным морем огня. Всякий раз, когда на другом берегу начинают играть турецкие трубы, крестоносцы поднимают умопомрачительный шум — свистят в свистки, дудят в дудки, бьют в барабаны, горшки, кастрюли и свои щиты, звенят колокольчиками. Они не любят однообразия.

Фанаты идут под бразильским флагом, скандируя футбольные слоганы. За ними следует колонна с образами святых и ведущих политиков. От святого Саввы до Вука Драшковича всего несколько шагов. Выступает активист оппозиции, которого вернули к жизни. Он все еще хочет умереть за правое дело. Но уже поздно. Излюбленные куклы на этом карнавальном шествии — красная обезьяна и Милошевич в полосатой робе. Перед кордоном рука об руку танцуют три поколения, все возбуждены, как дебютанты на сцене. Вполне вероятная угроза наказания делает их движения грубоэротичными. Тинэйджеры бацают рок-н-ролл, пенсионеры, нежно обнявшись, вальсируют. Школьницы дразнят ментов: потанцуем? Молодой омоновец: извините, мы не одеты для танцев. Темнеет, действие продолжается при свете зажигалок. Огоньки отражаются в щитках омоновских шлемов. В жилых домах вокруг свет то включается, то гаснет, на здании муниципалитета багрово горит звезда, на Дунае искрятся тонкие полупрозрачные льдины. Белград — город света.

В Боснии у пленных саудовцев нашли пачку фотографий с отрезанными головами. Они коллекционировали только фотки, не головы. Отделенные от туловища, летящие, катящиеся головы, умиротворенные лица, гневные лица. На допросе они сказали, что сохранили негативы только как доказательства, сами они не убийцы. Просто хобби у них такое. Охотники за головами или любители фотографии? Выбрать объект, поймать миг между жизнью и смертью, навести на резкость. Смотри сюда, голова, сейчас птичка вылетит.

Окножираф: «Каучуковое дерево растет в далеких теплых странах. Каучуковый сок собирают, надрезав кору каучукового дерева. На резиновых фабриках каучуковое сырье превращается в автомобильные покрышки, резиновые сапоги, резиновые мячи и ластики».

Резиновые дубинки и резиновые пули для милиции тоже делают из каучука.

Он видит как бы сквозь тусклое пуленепробиваемое стекло. Видит прошлое, ускользающий золотой век, видит спины омоновцев, лицо водителя в зеркале заднего вида. Повторяет про себя номер счета в швейцарском банке. Даже зимой он ходит в солнцезащитных очках. Он контролирует средства массовой информации. Он знает, как победить на выборах.

На заднем сиденье — встроенный телевизор. Он смотрит на себя, его снимают снаружи, сидящим в лимузине и смотрящим телевизор. Он переключает каналы. Всюду — он.

Югославы на голову выше, на майках у них — космические корабли, они носят кроссовки 46-го размера. На баскетбольной площадке в пионерлагере Чиллеберц — длинные тени. Дражен слегка мнет мне ауру. Я не хотел заехать ему под дых, я целился в его горло. В то время как раз ввели «правило трех очков». Это было вскоре после того, как у меня начал ломаться голос. Все произошло так внезапно. Я прошу дать мне время. Под баскетбольным щитом время кажется вечностью. Я еще продолжаю расти, а они мнут мне ауру. В руке у меня рваная югославская майка. По телевизору тогда показывали Олимпийские игры, те самые, которые наша партия и правительство бойкотировали. Румыния уже выиграла свое двадцатое золото. Если б не Трианон, в Лос-Анджелесе венграм не досталось бы ни одной медали. Меня удалили до конца встречи, во мне пылает запоздалое революционное пламя. Охренеть, как я зол. Приговор судьи — персональный фол — словно вердикт о никчемности всего моего существования. В раздевалке я искал смерти, но тщетно — шнурки на кроссовках были слишком короткие. Это — генетика, объяснял мне Дражен после игры, когда я впервые увидел, как пионер в прыжке заложил мяч в корзину. Все югославы — гении, продолжал он, они изобрели все на свете: шариковую ручку, например, и спички, и дирижабль. Он сыплет знакомо звучащими именами, и фактам этим приходится верить, ведь их сообщает мне человек, который способен держать баскетбольный мяч двумя пальцами. Связь между наукой и спортом меня взволновала. И некоторое время я был уверен, что генетику преподают в Институте физкультуры.

Я мечтал о том, как в один прекрасный день я тоже смогу держать мяч двумя пальцами, оттопырив при этом мизинец. Всех членов Золотой команды я знал назубок: Дивац, Паспай, Раджа, Кукоч, Петрович, Вранкович, Данилович, Грошич, Пушкаш, Цибор… Боги, настоящие боги. Команда третьего мира, неприсоединившийся баскетбол: они щипались, кусались, пихались, шипели в ухо противнику матерные слова, без запинки на всех языках, от балтийских до арамейского. Незабываемые подножки, безукоризненные толчки. В их неожиданных рейдах к щиту соперника манифестировалась этика высшего толка, партизанская доблесть, которой не страшны превосходящие силы врага, которая хочет и смеет побеждать, не считаясь с правилами. Югославский баскетбол я боготворил, он помогал мне переживать трудные минуты жизни. Когда, например, под видом медосмотра меня взвешивали и измеряли мой рост. Меня ставили к рейке, непропорционально высокой по сравнению со мной, велели снять ботинки и опускали на голову планку. По всем законам физики она должна была остановиться на моем черепе, но эта школьная гильотина скользила дальше, отрезая сантиметры от моего роста. Чтобы укоротить, меня стригли чуть не под ноль, я тянулся на цыпочках — меня заставляли опуститься на пятки, и когда голова моя была уже где-то между колен, мне шептали на ухо взятую с потолка цифру раза в два меньше моего настоящего роста.

Я знал, что это заговор против времени, и мой долг — предупредить человечество, что здесь проводят генетические эксперименты над пионерами, нарушают Заключительный акт Хельсинкского совещания, готовят из пионеров пигмеев для разминирования. Я нарисовал свастику на школьной стене; выяснить, кто это сделал, поручили мне. Тогда-то я понял, что всю мою жизнь они только и ждали, чтобы я взял себя за ухо и сам поднес им свою голову на серебряном блюде. Система бесчеловечна, и лучшее, что я могу получить в обмен на свою покорность, — стать козлом отпущения за собственные грехи. Сначала я должен предать самого себя, а потом уж стать взрослым. Нет, спасибо, мне нужен весь мир. Но спящего льва будить я не собираюсь, еще чего, чтобы вылететь из гимназии и остаться без высшего образования?! Нет, меня они не надуют. Я знаю, чего хочу. Я стану генетиком и тогда отплачу им по полной программе.

Окножираф: «Петер смело отвечает урок — он держится прямо, говорит громко и ясно».

Я видел, как устанавливали голубую неоновую надпись. Я не понимал, что она значит, но было что-то безусловно положительное в неоновом столетнем юбилее: «Венгерскому Оптическому Предприятию — сто лет», отличная перспектива, хочется жить здесь и умереть. Шли годы, а ВОП так и оставалось столетним, у него не было возраста. Надпись была видна из любой части города, даже ночью: ВОП все еще сто лет! Мы соревновались — кто сумеет прочитать ее с самого дальнего расстояния. Она относилась к вещам неизменным: каменные львы на Цепном мосту, триптих Маркса-Энгельса-Ленина и столетнее Венгерское Оптическое Предприятие. Этим летом я решил, что зрение мне изменяет. Огромная яма, толпа заглядывает за забор: куда подевалось столетнее ВОП? Взорвали его вместе с голубой неоновой надписью, и образовался такой котлован, который из космоса видно, как Китайскую стену. Наш единственный космонавт Берци Фаркаш таращит глаза: сто лет… БУМ! Ничего. Унесло ВОП ветром. А вы что думали, оно будет вечно?

О том, что югославы выиграли чемпионат Европы и напали на Словению, мы узнали одновременно. В финале словенский игрок уже не участвовал, по автостраде Братства и Единства шли танки. Старые раны открылись внезапно, и из-под баскетбольного щита мы беспомощно наблюдали, как югославянский Голем обрушивается на головы малых народов. Мифическое партизанское войско растворилось в тумане, изобретение под названием Югославия лопнуло, и вся дерзость, изобретательность, ложь начали растворяться в общем миропорядке. Я не знал, за кого болеть.

С тех пор я уже повзрослел и знаю, что все венгры — гении. Именно венгры изобрели шариковую ручку, спички и дирижабль. Венгры — всюду. Вот интересный факт об осаде Царьграда. Султан, в соответствии со своими интеграционными устремлениями, использовал при осаде европейских наемников-артиллеристов. А лучшие пушки в то время — не будем скромничать — делал один венгр. (Некий аронгабор, некий яноширини, некий эдетеллер.)[33] Свои услуги он предлагал византийскому императору, но они не сошлись в цене. С гениями всегда трудно. Пушку мастера Орбана тащили шестьдесят волов, и стреляла она каменными ядрами весом по пятьсот сорок четыре килограмма каждое. На один выстрел требовалось два центнера пороха. Взлетел на воздух тысячелетний Царьград. Растаял в воздухе, как Венгерское Оптическое Предприятие. За пятьсот лет до Берлина пала стена между Востоком и Западом. Не могу не подчеркнуть вклад венгров — дюла-хорн, корольиштван, белачетвертый.[34] Царьград разнесли в пух и прах, поперли турецкие гастарбайтеры, появились люля-кебаб, турецкие бани, надгробие Гюль-бабы,[35] кофе, табак, арапник, кайф, кефир, сундук, рахат-лукум. Мастер Орбан помог взломать врата, дух Востока проник в Европу — кёрёшичолш, армин-вамбери, ференцлист.[36]

Остается один вопрос: что было бы, если бы в битве при Марафоне на стороне персов участвовал какой-нибудь скифско-мадьярский умелец? Сколько километров нам бы приходилось теперь бегать?

24 декабря демонстрантам раздают «удостоверения пешеходов», город малость спятил. Любой антидемонстрант (сторонник правительства) ходит совсем по-другому, он закладывает опасные виражи, он идет навстречу тебе с портретом Милошевича, что рискованно и может привести к дорожному происшествию. Он ходит по пешеходным улицам против движения. Шофер выходного дня, короче. Как после войны выдавали талоны на мясо, так теперь, после того как в дело вступила милиция, раздают талоны на страх. Мне досталось четыре талона, и я чуть не наложил в штаны, когда увидел омоновцев в противогазах. Неспешной трусцой они направляются в нашу сторону, и я не знаю, не нарушают ли они правила дорожного движения.

Самое раннее воспоминание, сохранившееся в моей памяти: детский сад, тихий час, опустившись на четвереньки, я ползу под кроватями. Из зашторенных окон на белые одеяла струится лунный свет. Хотя нет, свет не лунный, ведь мы были в садике днем. Я ползу, опасаясь проснуться и разбудить других. Я один — почти что фиктивный ребенок, — балансирую на скрипучем паркете, в колени впиваются крошки, меня не видать. Совсем маленький, я ползу по огромной спальне, ощущение — будто ползу уже не один час, лавируя между простынями, свисающими ручонками, ножками. Ангелочки храпят. Проплывают перед глазами легкие облака, педофильский рай, пухлые пальчики, ямочки на щеках, кудряшки. Ой-ой! Кто-то ползет под кроватью навстречу мне, мы сшибаемся лбами, из-за простыни мне не видно его лица. Этот «кто-то» пыхтит, обжигая мне шею горячим дыханием. В это время появляются воспитательницы: белые полы халатов, белые носки, белые шлепанцы. Мы замираем под кроватью, он берет мою ручку в свою, ладонь его взмокла. Ой-ой-ой!

На демонстрации в Белграде ходят всей семьей. Надо смотреть в оба — иначе сшибешь ребенка. Детей несут на плечах, на руках, их ведут за руку. Мамаши отправляются на демонстрацию с памперсами под мышкой. Младенческие лица омоновцев и студентов. Дети членов партии тоже ходят на демонстрации. По социологическим опросам, три четверти родителей ходили на демонстрации в 68-м. В 68-м белградские студенты ходили на демонстрации с требованиями более жесткого коммунизма и несли портреты Че Гевары. По телевизору говорят, что студентами манипулируют. Новое увлечение — значок с надписью: «Я — студент. Мной манипулируют». В более радикальной версии: «Я — незрелый, фашиствующий студент, мной манипулируют, и это — круто!» Терри Гиллиам, одна шестая часть «Monty Python Flying Circus», написал письмо, подбадривая студентов: держитесь до последнего, на вас смотрит весь мир. Я растроган: ощущения 56-го. Все — с нами, но подмога запаздывает. В 1456 году шестьдесят тысяч немецких и польских крестоносцев прибыли к Нандорфехервару (сиречь Белграду) через несколько недель после битвы.

Окножираф: «Мы, дети, растем постоянно. Каждый день и каждый час мы немножко подрастаем. Мы растем очень медленно, мы едва замечаем, что мы растем, а потом обнаруживаем, что подросли».

Все три века своего пребывания на Балканах турки взимали подать детьми. Каждый шестой ребенок должен был пройти интенсивный курс турецкого языка, религиозную и военную подготовку в Стамбуле. Жизнь янычара — сплошная война. Свободное время он должен был посвящать Аллаху. За это Аллах гарантировал ему неограниченное продвижение по служебной лестнице. Огромное большинство великих визирей вышло из этих сербских, хорватских, боснийских, албанских детишек. Янычары были первой постоянной наемной армией в Европе. Ени черн: Новое воинство.

Граффити на педагогическом факультете: «Дети, мы вас любим. Белградские педофилы».

На уроках труда мы делали деревянные мечи и копья, нас вдохновляла «холодная война». Когда мы попали в засаду индейцев, у меня отвалилась челюсть. Стрела прервала свой полет, вонзившись мне в горло. В тот единственный раз я был янки. В больнице на горе Янош меня уже ждали и даже посетовали, что в последнее время я их забыл. После 56-го игрушечное оружие было запрещено, чтобы мы вошли во вкус. Оружие было самодельным, и им запросто можно было убить. Обычно индейцами были русские, а ковбоями — американцы, но в конце концов все сражались со всеми. У Немеша было пластмассовое мачете, ему отец привез его из Вьетнама. Оно нам вполне годилось во время боевых действий в джунглях, но стрелкового оружия явно не хватало. Я так канючил, что папа в конце концов сдался и привез мне из командировки на Запад игрушечный револьвер. Это был настоящий прорыв. Я не жалуюсь, у нас было все: кварцевые часы, грейпфруты и апельсины, спичечные коробки. Мой отец не сделал карьеры, потому что не вступил в партию, но он нужен был им как специалист, и ему платили большие премиальные. Мои родители не занимались политикой. Они ругали режим, но не боролись с ним. Меня тоже ругали, но и со мной не боролись. Понимали, что дело это безнадежное.

Отец попросил меня приехать, потому что наш дом, в котором я вырос, шел на снос, там будет другой дом, больше и лучше. В поезде я пил за венгерских девушек с тремя мафиозо из Нови-Сада. Жены у нас будут венгерки, говорили они. Вместо Сербских бань оттаивать от белградской зимы я пошел в «Рудаш». Я лежал на спине, свет лился на меня через шестиугольные бойницы потолка. Я ждал, когда меня встряхнут, как в детстве я встряхивал стеклянный шар с глицерином, в котором после этого начинал падать снег. Купол «Рудаша» — экстраполяция черепа путешественника. Здание, в котором дырки возникли согласно проекту, безо всяких штурмов — не это ли идеальный Будапешт? Я витаю под сводом турецких бань, между горячей водой и пылающим солнцем, пар подымается снизу вверх, снегопад, вывернутый наизнанку. Я — венгр, сунувший свою голову в турецкий тюрбан.

«Окножираф»: «Снег — это замерзший пар. Снег выпадает из облаков в виде пушистых белых снежинок. Когда снег тает, он превращается в воду. Снежинки имеют форму звезды».

Наутро я отправляюсь упаковывать свое детство. Дом — маленький. Как макет. И деревья стали вдруг карликовыми. Сад бонсай, по которому я иду на цыпочках. Родительский дом уже пуст, занавесок на окнах нет, зато моя комната набита семидесятыми, точнее сказать, временем с семьдесят пятого по восемьдесят пятый. Книги и камни, фотографии, любовные письма — все это я пакую в несколько коробок из-под виски. Я обхожу вокруг старого дома, много времени на это не требуется, я перерос наш сад. Лестница была под старым орехом, но когда национализировали окрестные участки, ее забросали землей. Фруктовые деревья выкорчевали и на их месте построили аптеку, там, где росли яблони, появилась котельная. Я останавливаюсь возле каменных кубов, на которых проводили лето пальмы в кадушках. Лестница где-то здесь, под землей, на несколько метров ниже. Когда-то я ложился на землю и перекатывался по склону, пока меня не укутывал снег.

Мне приснилось, что мы жарим на костре шкварки, я весь в сале. Я пытаюсь залезть на орех и соскальзываю. Но я лезу и лезу, пока не взбираюсь на каждое дерево нашего сада. Мне снятся деревья и дети, разные по размеру, большие и маленькие, они растут вместе: листья и ветки, ногти и волосы, все дети на свете — это я, я взбираюсь на все деревья нашего сада, меня невозможно согнать; я знаю, что скоро сон кончится, но дети с деревьев слезать не хотят; звонит будильник, звонит школьный звонок, начинается урок, звонит трамвай, гудит пароход, свистит в свой свисток кондуктор, звонят колокола о победе под

Нандорфехерваром (сиречь Белградом), но деревья и дети срослись, они надо мной смеются, я стою на земле, беспомощный, старый, а на верхушке каждого дерева сидит мальчишка и болтает ногами, так и кончается этот ничем не заканчивающийся сон, если можно, конечно, представить, что бывают ничем не заканчивающиеся деревья и дети, не говоря уже о болтании ногами.

«Окножираф»: «Чур не я! В прятках это означает, что, даже если тебя нашли, это не считается, это не ты».

Военные преступники должны отвечать за свои преступления перед Гаагским трибуналом. Военным преступником считается тот, кто получает удовольствие от того, что делает, и в военное время ведет себя нецивилизованно. Стреляет из-за угла, поедает противников, начинает войну без предупреждения и бомбит всех подряд без разбора.

Новости по сербскому телевидению начинаются в половине восьмого. В новостях показывают трех демонстрантов с флагами и пивными бутылками, иногда они — коммунисты, иногда — четники. Я их знаю в лицо. Именно эти трое проводят демонстрации в Белграде последние 40 дней, а хреново CNN устраивает из этого шумиху. Именно эти трое несут ответственность за нарушение общественного порядка, это они сбивают с толку и терроризируют население. Иностранному корреспонденту Милошевич сообщил, что ответственность за происходящее на улицах Белграда несут люди Караджича. Те, кому режим не нравится, в половине восьмого начинают свистеть и колотить чем ни попадя по чему ни попадя. Постепенно узнаешь своих соседей. Мы стоим у окон с деревянными ложками и кастрюлями, я только что сломал четвертую деревянную ложку, для меня белградская революция — это революция сломанных деревянных ложек, а не революция тухлых яиц.

Конец 800-х годов. Берег Балатона. Затишье. Слышно, как плещется рыба в воде. Жирный карп в густых водорослях. И вдруг — пыль и топот копыт. Пыль и топот копыт — это тактическая уловка, временное отступление мадьярского всадника. Его преследуют франки — пыль и топот копыт, пыль и топот копыт. Два франка. Выстрел из лука через плечо. Франк прижимает руку к груди. Не будет он больше жить-поживать, добра наживать.

Стреляя на всем скаку из лука через плечо, наш мадьярский витязь не видел, что у него за спиной в брачном танце порхали две бабочки, и разлучил их своей стрелой. Одна из них полетела к Балатону и сбилась с пути. Случилась беда. Крылышки ее намокли, дыхальца закрылись. Кто видел, как бьется на воде бабочка, тот знает, какое безумное напряжение возникает в эту минуту в атмосфере. Вибрации, вызванные крылышками погибающей бабочки, привели к разрушению целого города в Индии, под развалинами которого погибли тридцать тысяч жителей, по той же причине умер английский король Альфред Великий, индейцы майя покинули свои древние города, нандоры[37] захватили Фехервар, викинги высадились в Нормандии, халиф кордовский Абдурахман устроил разнос своему садовнику за неправильно подрезанный розовый куст, в Китае рухнула империя Тан, а в индейском поселении на Амазонке рабыня по имени Утренняя Заря родила пятерых близнецов, что каннибалы сочли хорошим предзнаменованием.

Лет примерно через 666 возвратная волна от предсмертных конвульсий бабочки привела к появлению на берегах Балатона двух империй, одной — к северу, другой — к югу. В одной империи солнце никогда не заходило, в другой — постоянно всходило. Граница между ними надвое расколола венгров, и венгры стали соседями венгров. Две венгерские колонии, населенные венграми и управляемые венгерской администрацией, платили дань обеим империям, Габсбургской и Османской. Османская простиралась от Адена до Алжира, от Басры до Буды и до берега Балатона. Габсбургская владела территориями от Кашши до Куско, от Теночитлана до Токая, а Балатон служил им границей. Вот так и вышло, что на закате Средневековья и на заре Нового времени венгры одновременно оказались в одной империи с инками и персами. Балатон, по которому сновали пиратские корветы, был частью общих территориальных вод двух империй. Он связывал и разделял два мира, от майя до коптов, от Тихого до Индийского океана. Ураганы еще и сегодня нередко бушуют на Балатоне. И не случайно единственная во всей Венгрии линия тектонического разлома проходит именно здесь. Пожалуй, этого и достаточно, чтобы понять, сколь опрометчивым и безрассудным деянием является стрельба из лука через плечо. Прекрасный урок хороших манер для мадьяр.

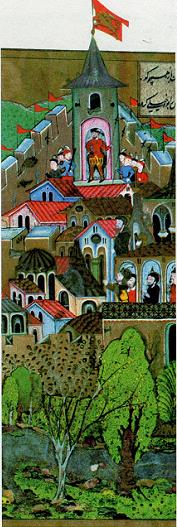

М.З., Мехмед Завоеватель,[38] сумел покорить двести городов и двенадцать государств. Завоевав Византийскую империю, он покорил и Балканы, но споткнулся о Нандорфехервар. В соответствии с тогдашними понятиями, осада Нандорфехервара была вписана в одну из страниц светлейшего султанского ума чернилами его царственной мысли. По смыслу этих оттоманских граффити, Нандорфехервар был подобен небесам, а пушек там было столько же, сколько звезд на небе. Штурмовать эту крепость миролюбивого султана вынудили сами мадьяры — этот грязный, безнравственный, обожающий пикники народец. Ради вящей доходчивости на эту тему нарисована была миниатюра. На ней изображен Мехмед, отрезающий голову Яношу Хуняди. Вот такая агитка в жанре средневековой хроники.

В нашем парламенте, в Нандорфехерварском зале, венгерский президент пожимает руку президенту турецкому. Оба ухмыляются, оба лысые. На стенах — битва не на жизнь, а на смерть. Если верить моим турецким друзьям, то оба наши народа в огромном плавильном котле истории стали братьями, мы — немножко турками, турки — немножко венграми. Может, именно поэтому связанные турецкие пленные и монахи-францисканцы на переднем плане — все лысые. И только у Хуняди волосы развеваются на ветру.

Делай как я. Семь пунктов программы Хуняди «Как стать героем»

1. Всякий, кто родился, умрет.

2. Никто не родится героем.

3. Герой рождается, когда погибает.

4. Герой погибает, исполняя свою миссию.

5. Если герой не погибает, это трагическое упущение, оно приводит к ниспровержению героя.

6. Ты — или герой, или не герой.

7. Никто не живет вечно.

Окножираф: «Твои волосы постоянно растут, каждый месяц они вырастают примерно на столько: — (1 сантиметр). А на таком участке головы растет около 200 волос».

Демонстрация в поддержку диктатуры началась с раздачи десяти тысяч постеров с четырьмя фотографиями Слободана Милошевича на каждом. Архивные снимки фиксируют для истории мимические возможности скромного диктатора и — последовательно — этапы его прощания с волосами. Расположенные на постере по четырем сторонам света, эти паспортные фотки, увеличенные в двадцать раз, служат ориентирами для лагеря его сторонников. Север — отечески благожелательный, но отнюдь не заискивающий. Восток — строг, но входит в положение, излишнее самопожертвование ему не нужно. Юг — твердый как сталь, неумолимый, это торжествующий победу полководец во главе своей армии. Запад — мечтательный член с головкой, витающей в облаках, фотограф явно застал его врасплох, губы собраны в трубочку, словно вот-вот он одарит вас поцелуем. Выбегающий вперед островок волос на макушке однозначно напоминает крайнюю плоть. Ушлые креативщики, будто передвижную выставку, таскают в толпе писанные маслом и акварелью портреты — иллюстрации неразрывной связи могущества и волосяного покрова. Верные логике иконографии плешивости, художники создали уникальные произведения, которые несут субъективный месседж, в лирическом свете изображая человека как политическое животное. Портреты находятся в постоянном движении, что является неотъемлемым свойством их пространственно-временного бытия. Для получения от этой экспозиции эстетического наслаждения рецепиенту приходится потрудиться — не то что в традиционном музейном пространстве, где взгляд зрителя, скользнув по картине, находящейся в полной зависимости от собственной статичности, оставляет его на произвол судьбы. Здесь же картины свободны от искажающего влияния жестких музейных объемов и плоскостей и органически вписаны в целостность улицы и демонстрации. Зритель, бегая за картиной, прыгая между постерами и огибая транспаранты, становится участником действия. Круговое движение картин — это авангардный прием и отсылка к раннему кинематографу, знак зрителю, что, взятые по отдельности, картины не могут являться предметом анализа и только при рассмотрении их в единстве возникает композиционное целое. Таким образом, Венера Милосская и кукла Мило находятся в коммуникационных отношениях с гигантским изображением смахивающего на Фантомаса Милошевича, и, взаимодействуя друг с другом, они раскрывают свое содержание во всем обаянии малого реализма, заставляющего нас забыть о прозаических буднях войны.

Нандорфехервар, 1456 год, зной, чума. Корабли Мехмеда потоплены, его пушки обращены против него, войско его перебито. Крестоносцам понадобилось четыре дня на то, чтобы сбросить в Дунай трупы осаждавших Нандорфехервар правоверных. Но как утверждал один дальновидный турецкий источник, в зеркале промедления мелькнул девичий лик победы.[39]

Окножираф: «Будапешт находится к северу от Мохача».

Как утверждают националисты сербы, именно здесь начинаются мировые войны. Две здесь уже начались — трепещите, Штаты! Они потрясают кулаками, они как-то не заметили, что проиграли войну. Белградцы думают, что они живут на авансцене мировой истории, взоры всего мира прикованы к ним, и, значит, они должны победить.

«Нога искала тело, у которого некогда была голова. Голова, у которой некогда было тело, кричала: “Горе мне”, а тот, в чьем теле зачем-то еще теплилась душа, молил милосердного бога о смерти».[40]

Когда погибла средневековая Венгрия, Буда и Багдад, Мертвое море и озеро Балатон оказались в одной стране. На руинах распавшегося королевства открылись головокружительные перспективы новой Европы от Карпат до Калифорнии. Граница обеих империй длиной в 1500 километров, от Адриатики до трансильванского Сатмара, прорезала Венгрию, по крепости через каждые семь километров, средневековый каменный занавес, и по обе его стороны — венгры, которые думали, что они находятся на авансцене мировой истории, где в смертельном поединке сошлись добро и зло. В наступавших турках венгры видели глашатаев Страшного Суда, насланных на них Богом за их прегрешения. Они думали, что наступает конец света, но конец света не наступил, а наступил конец Средневековья. В Средние века венгры думали, что всему наступил конец. Когда я был ребенком, все думали, что конца никогда не будет.

Две домохозяйки переглядываются во время демонстрации. Они видят друг друга впервые. Одеты они одинаково. Одна машет рукой из окна, вторая — идет рядом с мужем. Через пару дней они сталкиваются на улице. У них одинаковые улыбки, одинаковые шляпки, они вместе читают оппозиционные газеты. Они стали подругами.

Окножираф: «После школы я иду домой. Я живу рядом со школой и скоро уже буду дома. Моя мама тоже приходит домой рано.

Венгрия — мой дом. Для советских детей дом — Советский Союз».

В американском фильме «День Независимости» инопланетяне совершают нападение на Землю с явным намерением уничтожить людей, растения и животных. Это совершенно ясно дает понять пленный пришелец, использующий в качестве медиума гортань мертвого землянина. В первой трети фильма инопланетяне, обладающие абсолютным техническим превосходством, разрушают все большие города на Земле. Сцена, когда они превращают в пыль Белый дом, вызывает бурные аплодисменты в белградских кинотеатрах. Один зритель в бейсболке протанцовывает к самому экрану. Он хлопает себя по ляжкам на американский манер: yes, yes, yes.

Окножираф: «“Да” — противоположность “нет”».