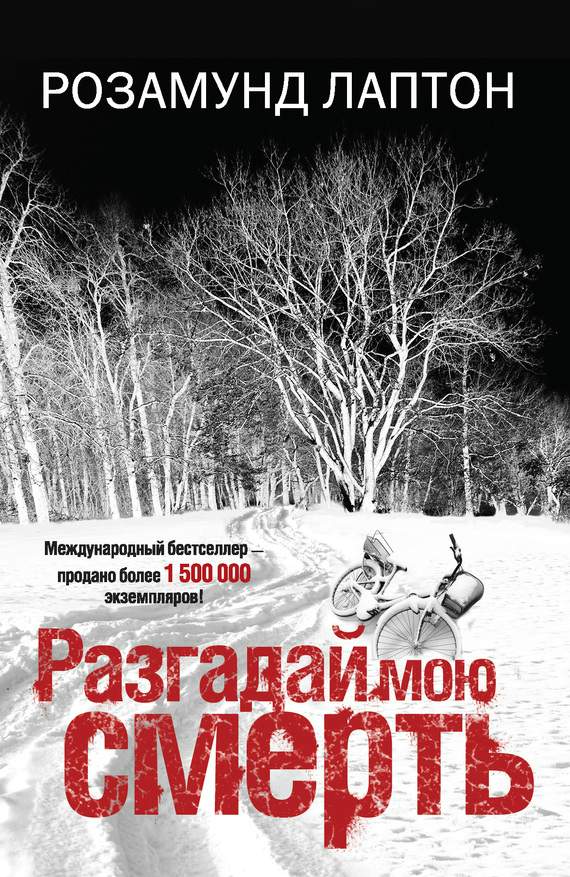

Книга: Разгадай мою смерть

Разгадай мою смерть

Посвящается моим родителям,

Киту и Джейн Орд-Полетт,

за их неизменный дар вдохновлять

А также моему мужу Мартину, с любовью

Где еще видели вы такую преданную дочь, нежную сестру, такого верного друга?[1]

Воскресенье, вечер

Милая моя Тесс!

Я отдала бы все на свете, лишь бы оказаться рядом с тобой прямо сейчас, в эту минуту, лишь бы держать тебя за руку, смотреть в глаза, слышать твой голос. Разве можно сравнивать чувственные ощущения — работу зрительных нервов и осязательных рецепторов, вибрацию звуковых волн в ухе — с перепиской? Но мы привыкли общаться на бумаге, верно? Еще с того времени, когда меня отправили в частную школу и нам пришлось заменить игры, смех и доверительный шепот письмами друг к другу. Не помню, о чем писала тебе в первом письме; помню только, что сделала из него пазл, дабы оно не попалось на глаза старшей воспитательнице. (Кстати, я угадала правильно: детская любовь к складыванию картинок давно умерла в ее сердце.) Зато я слово в слово помню ответ семилетней сестренки на мою тоску, разрезанную зигзагами. Невидимые чернила из лимонного сока, которыми ты воспользовалась, проступили на бумаге только при свете фонарика. С тех пор доброта навсегда связана для меня с запахом лимона.

Журналистам понравилась бы эта история. Нас изобразили бы маленькими заговорщицами, подчеркнув, как близки мы были с самого детства. Сейчас они стоят перед твоим домом — съемочные группы с камерами, звукооператоры, осветители. Потные лица, испачканные куртки, черные змейки проводов струятся по лестнице и путаются в ограде. Понимаю, все это пустяки, но можно ли иначе описать происходящее? Не знаю точно, как ты отнесешься к тому, что в некотором роде стала знаменитостью, — пожалуй, найдешь этот факт забавным. Забавным и нелепым. Лично я оцениваю его исключительно как нелепый, но ведь мое чувство юмора всегда отличалось от твоего, правда?

— Тебя выгнали с урока, это не шутки! — негодую я. — В следующий раз вообще исключат из школы, а маме и без того хватает забот!

Учительница застукала тебя, когда ты тайком пронесла в школу любимого кролика. Я играю роль образцовой старшей сестры.

— Пчелка Би, ну разве это не забавно? — отвечаешь ты, кусая губы, чтобы не рассмеяться. Ты словно бутылка газировки, из которой на поверхность рвутся пузырьки искристых смешинок.

Воспоминание о твоем смехе придает мне мужества, и я подхожу к окну. Узнаю журналиста одного из спутниковых новостных каналов. Я привыкла видеть его лицо в плоском изображении на экране плазменного телевизора у себя дома в Нью-Йорке, а сейчас он стоит живьем, в трехмерном объеме, на Чепстоу-роуд и глядит прямо на меня через окно первого этажа. Я испытываю непроизвольное желание выключить телевизор; вместо этого задергиваю шторы.

Однако теперь, когда репортеров не видно, мне только хуже. Их осветительные лампы прожигают ткань штор, голоса и шум назойливо ломятся в окна и стены. Чужое присутствие давит тяжестью, бульдозером пробивает дорогу в твою гостиную. Неудивительно, что прессу так называют: если ситуация затянется, я просто задохнусь под этим прессом. Ладно, согласна: я чересчур драматизирую. Вот ты наверняка вышла бы на улицу и предложила им кофе. А я — сама знаешь — легко раздражаюсь и болезненно чувствительна в отношении личного пространства. Пойду-ка лучше на кухню и постараюсь взять себя в руки.

Здесь как-то спокойнее, тишина дает возможность подумать. Странно, что теперь я нахожу удивительными самые пустячные мелочи. К примеру, во вчерашней газете напечатали статью о наших с тобой тесных сестринских узах, но при этом даже не упомянули о разнице в возрасте. Может быть, раз мы уже взрослые, она не имеет значения, хотя в детстве казалась просто огромной. «Пять лет — это много?..» — с легким вопросительным оттенком говорили те, кто нас не знал. А мы обе сразу вспоминали Лео и брешь, которая осталась после его смерти. Наверное, точнее было бы назвать нашу боль чувством утраты, только мы никогда не произносили этого вслух, да?

Снаружи, за задней дверью, журналистка разговаривает по мобильному телефону. Скорее всего диктует репортаж. Внезапно я слышу собственное имя: Арабелла Беатрис Хемминг. Мама как-то сказала, что меня сроду не называли Арабеллой. Получается, уже с младенчества было ясно, что я не имею ничего общего с этим именем. Безупречно выписанное черной тушью, украшенное вензелями, оно предназначено для милой девчушки, которую ласково зовут Беллой, Беллз или Белль — да мало ли красивых вариаций. Я же с первых дней была только Беатрис, простой и строгой, в формате стандартного шрифта «Таймс нью роман», без всяких там украшений и спрятанных внутри прелестных образов. Отец выбрал имя Арабелла еще до моего рождения. Должно быть, реальность его разочаровала.

Я снова слышу голос журналистки. Кажется, она опять звонит кому-то, оправдывается, что задержалась на работе допоздна. Через несколько секунд до меня доходит: это из-за меня, Арабеллы Беатрис Хемминг. Мой порыв — выйти и извиниться. Да, я такая: всегда первая спешила на кухню, едва мама начинала сердито греметь кастрюлями. Журналистка немного удаляется от двери. Слов не разобрать, слышны только интонации — успокаивающие, чуть виноватые; деликатные, но твердые. Внезапно голос меняется: видимо, она разговаривает со своим ребенком. Ее теплый тон проникает сквозь дверь и окна, согревая твою квартиру.

Возможно, мне следует проявить заботу и посоветовать ей отправляться домой. Твое дело еще находится в производстве, я не имею права давать комментарии до суда. Однако женщина за дверью, как и все прочие, хорошо об этом осведомлена. Репортеры пытаются выудить из меня не факты, а эмоции. Они хотят увидеть мои стиснутые кулаки и дать крупный план побелевших костяшек, хотят заснять слезы, ползущие по моим щекам, словно улитки, за которыми тянутся черные следы потекшей туши. Поэтому я не выхожу.

Телевизионщики со своей технической свитой наконец убрались, оставив за собой заметную «полосу прилива» — кучки сигаретного пепла на ступеньках, окурки в твоих горшках с нарциссами. Завтра вычищу пепельницы. По правде сказать, я напрасно плохо подумала обо всех сразу. Трое извинились за причиненные неудобства, а оператор даже принес мне из лавки на углу букет хризантем. Знаю, ты никогда не любила хризантемы.

— Они даже весной ужасного цвета — темно-синие, как школьная форма, или бордовые, как осенние листья, — с улыбкой говоришь ты, поддразнивая меня за любовь к этому аккуратному, долго не вянущему цветку.

— Они бывают самых разных оттенков, и очень даже ярких, — серьезно отвечаю я.

— Кричащая безвкусица. Как раз для серых бетонных площадок перед гаражами.

Однако эти чахлые экземпляры — проростки нечаянной заботливости, букетик сочувствия, неожиданного, как коровьи лепешки на обочине скоростного шоссе.

Оператор, преподнесший мне хризантемы, сказал, что сегодня в вечернем выпуске новостей будет специальный репортаж о тебе. Я сразу набрала маму, сообщила ей. Думаю, по-своему, по-матерински, она гордится тем, сколько внимания ты получаешь. А его будет еще больше. Если верить звукооператору, завтра сюда нагрянут иностранные репортеры. Забавно — нет, скорее странно, — что всего несколько месяцев назад, когда я пыталась достучаться до людей, меня совсем не хотели слушать.

Понедельник, после полудня

Сейчас они все — пресса, полиция, юристы — жадно слушают: головы склонены, ручки усердно царапают в блокнотах, слышится жужжание диктофонов. Сегодня я даю свидетельские показания в уголовном суде. Это подготовка к судебным слушаниям, которые состоятся через четыре месяца. Мне сказали, что мои показания «жизненно важны» для стороны обвинения, так как я — единственная, кому «известно все, от и до».

Мистер Райт, представитель стороны обвинения, который берет показания, сидит напротив. Полагаю, ему где-то к сорока, хотя, вероятно, он младше и просто по долгу службы выслушал немало историй вроде моей. Мистер Райт весь внимание — он сидит, слегка подавшись вперед, располагая меня к откровенности. Хороший слушатель, но… что за человек?

— Если вы не против, — говорит он, — расскажите все с самого начала, а я потом сам отделю важное от второстепенного.

Я киваю.

— Дело в том… я не совсем уверена, что именно считать началом.

— Скажем, тот момент, когда вам впервые показалось, что что-то не так.

На мистере Райте отличная итальянская рубашка из натурального льна и синтетический галстук с дурацким рисунком — вряд ли обе вещи выбраны одним и тем же человеком. Или то, или другое получено в качестве подарка. Если подарен галстук, то мистер Райт проявляет недюжинную любезность, надевая его. Забыла, говорила тебе или нет, но у меня появилась новая привычка размышлять на посторонние темы, когда мозг отказывается анализировать насущный вопрос. Я поднимаю глаза на мистера Райта.

— Тогда выходит, это был телефонный звонок. Мама сообщила, что Тесс пропала без вести.

Когда позвонила мама, мы принимали гостей. Закуски для воскресного ленча, купленные в магазине по соседству, полностью соответствовали духу Нью-Йорка: модные и стандартные. То же самое относилось к нашей мебели, квартире и взаимоотношениям — ничего домашнего. «Большое яблоко» без сердцевины. Понимаю, отступление от темы довольно резкое; впрочем, разговор о моей жизни в Нью-Йорке подождет.

Тем утром мы вернулись из заснеженного Мэна, где провели романтические каникулы в честь моего повышения — меня назначили директором по работе с клиентами. Тодд получал явное удовольствие, расписывая гостям наше опрометчивое решение отметить праздник в уединенной избушке:

— Конечно, на джакузи мы не рассчитывали, но горячая вода в душе пришлась бы кстати, да и стационарный телефон не помешал бы. Мы даже мобильниками не могли воспользоваться, у нашего оператора там нет мачт.

— Вы что же, вот так взяли и сорвались в эту поездку? — недоверчиво спросила Сара.

Как тебе известно, мы с Тоддом никогда не отличались любовью к экспромтам. Марк, муж Сары, едва не испепелил ее глазами:

— Дорогая!

Сара выдержала его взгляд.

— Терпеть не могу это твое «дорогая». Кодовое слово, означающее «заткнись», не так ли?

Ты поладила бы с Сарой. Она всегда чем-то напоминала тебя — может, поэтому мы с ней и подружились. Сара посмотрела на Тодда.

— Когда вы с Беатрис в последний раз ссорились? — поинтересовалась она.

— Мы не слишком любим устраивать спектакли, — ответил Тодд, лицемерно пытаясь поставить Сару на место.

Однако та не собиралась сдаваться:

— Значит, тебе тоже слова поперек не скажи.

Последовало неловкое молчание. Из вежливости мне пришлось прервать его:

— Кто-нибудь желает кофе или травяного чая?

Я засыпала в кофемолку кофейные зерна — только к этому «блюду» я в тот день и приложила руку. В кухню вошла расстроенная Сара.

— Беатрис, извини, что так вышло.

— Ничего страшного. — Я играла роль безупречной хозяйки, улыбчивой, все понимающей, занятой приготовлением кофе. — Марк предпочитает с молоком или без?

— С молоком. Мы уже забыли, когда в последний раз смеялись вместе, — вздохнула Сара, усевшись на кухонный стол и болтая ногами. — А что до секса…

Я включила кофемолку, надеясь, что жужжание заглушит слова подруги. Перекрикивая шум, она спросила:

— А вы с Тоддом?

Я переложила смолотый кофе в нашу семисотдолларовую кофеварку-эспрессо.

— Спасибо, у нас все в порядке.

— По-прежнему обмениваетесь шутками и кувыркаетесь в постели?

Я открыла шкатулку с кофейными ложечками тридцатых годов, отделанными цветной эмалью. Цвет эмали у каждой ложечки был свой и напоминал расплавленные леденцы.

— Мы купили их на ярмарке антиквариата в прошлое воскресенье, с утра.

— Беатрис, ты уходишь от темы!

Тебе-то не надо объяснять, что я вовсе не уходила от темы: воскресным утром, когда другие парочки не спешат покинуть кровать и занимаются любовью, мы с Тоддом бродили по распродаже. Мы всегда лучше понимали друг друга перед витриной магазина, чем в постели. Я считала, что, обставляя квартиру вещами, выбранными и купленными вместе, мы создаем общее будущее. Ты, конечно, поддразнила бы меня: хороший секс не заменишь чайником, пусть даже от Клэрис Клифф, — но лично мне это казалось более надежным залогом постоянства.

Раздался телефонный звонок. Не обращая внимания, Сара продолжила:

— Секс и смех — вот сердце и душа взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

— Пойду сниму трубку.

— Когда, по-твоему, наступает момент отключить аппарат жизнеобеспечения?

— Извини, нужно подойти к телефону.

— Когда пора разделить банковский счет, ипотечный кредит и общих друзей?

Я схватила трубку, радуясь возможности оборвать разговор.

— Алло?

— Беатрис, это я, мама.

От тебя не было вестей уже четверо суток.

Не помню, как собиралась, но Тодд вошел именно в ту секунду, когда я защелкнула замки на чемодане. Я обернулась:

— Какой рейс?

— На сегодня билетов нет.

— Я все равно должна лететь.

Ты не появлялась на работе уже неделю. Хозяйка кафе звонила на твой домашний телефон, но всякий раз срабатывал автоответчик. Она приезжала к тебе на квартиру, однако не нашла тебя и там. Никто не знал, где ты. Теперь за поиски взялась полиция.

— Отвезешь меня в аэропорт? Я полечу любым рейсом.

— Лучше вызову такси, — отозвался Тодд. Ах да, он пропустил пару бокалов вина. Я всегда ценила его благоразумие.

Разумеется, ничего этого мистеру Райту я не рассказываю. Просто сообщаю, что мама позвонила мне днем 26 января, в половине четвертого по нью-йоркскому времени, и сказала, что ты пропала без вести. Как и тебя, мистера Райта интересует картина в целом, а не отдельные детали. Еще в детстве ты рисовала большие, размашистые рисунки, которые не умещались на странице, в то время как я при помощи карандаша, линейки и ластика строила аккуратные чертежи. Позже ты начала писать абстрактные полотна, отображая действительность крупными мазками и яркими красками, а мне идеально подошла работа дизайнера, позволяющая сверять любой оттенок с патентованной цветовой моделью. Поскольку у меня нет твоей размашистой смелости, я изложу тебе эту историю в пуантилистской манере, где каждая точка будет соответствовать той или иной подробности. Надеюсь, в итоге из точек сложится картина, и мы сумеем понять, что и как произошло.

— То есть до звонка матери у вас не было дурных предчувствий? — задает вопрос мистер Райт.

Я испытываю знакомую тошнотворную волну: меня захлестывает чувство вины.

— Н-нет, ничего такого.

Я взяла билет первого класса — других не оказалось. Пока мы летели сквозь зыбкую страну облаков, я представляла, как выскажу тебе все, что думаю о твоем легкомыслии, и возьму с тебя обещание впредь не выкидывать подобных фокусов. Совсем скоро ты станешь матерью, так что, будь добра, веди уже себя по-взрослому.

«“Старшая сестра” — это не должность, пчелка Би».

За что я бранила тебя в тот раз? Поводов было множество, ведь я на самом деле считала, что быть старшей сестрой — это работа, для которой я гожусь как нельзя лучше. И теперь, когда я летела на поиски и знала, что найду тебя (присмотр за тобой — важная часть моих служебных обязанностей), меня успокаивала привычная роль степенной, разумной старшей сестры, отчитывающей ветреную, безответственную девчонку, которой давно пора взяться за ум.

Показались огни аэропорта Хитроу, самолет начал снижаться. Под нами распростерлась западная часть Лондона, слегка присыпанная снегом. На табло загорелась команда пристегнуть ремни, и я заключила уговор с Богом: если найду тебя живой и здоровой, сделаю что угодно. Я продала бы душу самому дьяволу, предложи он мне сделку.

Когда самолет неуклюже приземлился на бетонную посадочную полосу, мою воображаемую досаду сменила мучительная тревога. Бог стал героем детской сказки. Все могущество старшей сестры улетучилось. Я с ужасающей ясностью вспомнила смерть Лео, и от этого воспоминания меня затошнило, будто от куска тухлятины. Я поняла, что не переживу, если потеряю еще и тебя.

Для офисного помещения окно кажется просто огромным. Через него в комнату потоком льется яркий свет весеннего солнца.

— Вы провели некую связь между исчезновением Тесс и смертью Лео? — спрашивает мистер Райт.

— Нет.

— Вы сказали, что подумали про Лео.

— Я постоянно думаю о нем, Лео — мой брат. — Как же мне тяжело говорить об этом. — Лео умер от муковисцидоза, когда ему было восемь. Нас с сестрой болезнь не коснулась, мы родились совершенно здоровыми.

Мистер Райт хочет погасить слепящий свет люминес-центных ламп, но выключатель почему-то не работает. Мистер Райт виновато пожимает плечами и опять садится за стол.

— Что произошло дальше?

— Мама встретила меня в аэропорту, и мы поехали в полицию.

— Пожалуйста, расскажите поподробней.

Мама, одетая в пальто из верблюжьей шерсти «Джегер», ждала меня в зале прилета. Подойдя ближе, я заметила, что она не причесана, а макияж наложен кое-как. Ты права, я не видела ее такой со дня похорон Лео.

— Я гнала такси от самого Литтл-Хадстона. Твой рейс задержался!

— Всего на десять минут, мамочка.

Вокруг бурно обнимались родные, близкие и друзья, воссоединившиеся после разлуки, а мы с мамой не ощущали ничего, кроме почти физического дискомфорта. По-моему, мы даже не поцеловались.

— А что, если Тесс звонила в мое отсутствие? — беспокойно произнесла она.

— Значит, позвонит еще, — отозвалась я.

После посадки, однако, я уже тысячу раз успела проверить мобильник.

— Сама не понимаю, — продолжала мама, — с какой стати я жду от нее звонка. Она вообще перестала мне звонить. По всей видимости, для нее это слишком большой труд. — В голосе задребезжали нотки обиды. — Я уж молчу про то, когда она в последний раз ко мне приезжала!

Вероятно, до сделок с Богом мама еще не дошла.

Я взяла напрокат машину. Несмотря на ранний час — шесть утра, — трасса М4, ведущая в Лондон, была загружена. «Час пик» — дурацкое название для скопища автомобилей, в которых сидят агрессивные, излучающие бессильную злость люди. Из-за выпавшего снега бесконечная цепочка авто тянулась еще медленнее. Мы ехали в полицейский участок. Печка в салоне никак не включалась, и слова вылетали из наших уст облачками ледяного пара.

— Ты уже разговаривала со следователем? — спросила я.

Мамино раздражение ощутимо повисло в воздухе.

— Разговаривала, да что толку? Что я вообще знаю о жизни собственной дочери?

— Кто сообщил в полицию о том, что Тесс пропала?

— Домовладелец. Эмиас… забыла фамилию, — недовольно ответила мама.

Я тоже не помнила фамилию этого человека. Меня вдруг поразило, что именно он, пожилой хозяин квартиры, которую ты снимала, позвонил в полицию.

— Он еще сказал полицейским, что ее донимали телефонные хулиганы, — прибавила мама.

Несмотря на холод в салоне, я покрылась липким потом.

— Что за телефонные хулиганы?

— Мне не объяснили.

Я посмотрела на маму. Из-под маски тонального крема и пудры резко выступало бледное, встревоженное лицо. Немолодая гейша, матово заштукатуренная косметикой «Клиник».

В половине восьмого, когда мы подъехали к полицейскому участку Ноттинг-Хилл, было еще по-зимнему темно. Дороги были запружены, а свежевычищенные тротуары почти пусты.

В полицейском участке мне довелось побывать лишь однажды, когда я подавала заявление об утере мобильного телефона — просто об утере, а не краже. Дальше вестибюля я не заходила. На этот раз меня проводили в недобрый мир допросных и тюремных камер, где полицейские носили ремни с пристегнутыми к ним дубинками и наручниками. Этот мир не имел ничего общего с тобой.

— Вас принял детектив Финборо, сержант уголовной полиции? — уточняет мистер Райт.

— Да.

— Каким он вам показался?

Я тщательно подбираю слова:

— Вдумчивым. Проницательным. Порядочным.

Брови мистера Райта ползут вверх, но он быстро прячет удивление.

— Можете припомнить вашу первую беседу?

— Да.

Поначалу твое исчезновение ошеломило меня, однако затем восприятие странно обострилось. Вокруг стало чересчур много мелких деталей, чересчур много цветов, как будто мир превратился в пиксаровский мультик. Другие органы чувств тоже пришли в боевую готовность: я слышала тиканье стрелки в часах, скрип ножки стула по линолеуму; улавливала запах табака от куртки, висевшей на крючке. Это был «белый шум», включенный на полную катушку, словно мой разум не мог отличить важное от неважного и фиксировал все подряд.

Женщина-полицейский предложила маме чай и увела ее. Я осталась наедине с сержантом Финборо. Он держался вежливо, даже чуть-чуть старомодно и походил скорее на университетского преподавателя, чем на детектива. За окном валил мокрый снег.

— Как вы думаете, с чем может быть связано исчезновение вашей сестры? У вас есть предположения? — спросил сержант Финборо.

— Абсолютно никаких.

— Она поделилась бы с вами своими проблемами?

— Безусловно.

— Вы живете в Америке?

— Мы постоянно перезваниваемся и держим связь по электронной почте.

— Значит, вы с сестрой близки?

— Да.

Конечно, близки. Мы с тобой разные люди, но очень близкие. Разница в возрасте никогда не играла для нас роли.

— Когда вы в последний раз общались с сестрой?

— Если не ошибаюсь, в прошлый понедельник. В среду мы с другом уехали в горы, всего на несколько дней. Я звонила Тесс из ресторана, но ее домашний телефон все время был занят — она может болтать с друзьями часы напролет.

Я постаралась разозлиться — в конце концов, кто, как не я, оплачивает твои телефонные счета? Попыталась разбудить в душе досаду — старое, знакомое чувство.

— А на мобильный не звонили?

— У нее нет мобильника. Украли месяца два назад, или сама потеряла. Тесс — довольно безалаберная девушка. — Еще одна попытка рассердиться на тебя.

Сержант Финборо на несколько секунд умолк — видимо, подбирал фразы, — затем осторожно произнес:

— То есть вы думаете, что ваша сестра исчезла не по своей воле?

«Не по своей воле». Деликатное выражение, обозначающее что-то очень-очень плохое. В том первом разговоре ни я, ни детектив не произнесли слова «похищение» или «убийство». Между нами как будто установилось молчаливое соглашение. Я оценила тактичность этого человека: слишком рано предполагать худшее. Я заставила себя задать вопрос:

— Мама сказала, что в последнее время Тесс донимали телефонные хулиганы. Это правда?

— Так утверждает домовладелец. К сожалению, подробности ему не известны. А вам сестра что-нибудь говорила?

— Нет.

— Может быть, упоминала о каких-то угрозах?

— Нет, ничего такого. Тесс вела себя совершенно нормально, была счастлива.

У меня возник новый вопрос.

— Вы обзвонили все больницы? — Мои слова прозвучали грубо; в них слышалась скрытая критика. — Я просто имею в виду, что роды у Тесс могли начаться раньше времени.

Сержант Финборо резко опустил стаканчик с кофе на стол, и от этого звука я едва не подскочила на месте.

— Мы не знали, что она беременна.

Передо мной вдруг вспыхнул спасительный маяк.

— Если схватки начались преждевременно, она может быть в больнице. Вы же не проверяли родильные отделения?

— Больницы дают нам сведения обо всех поступивших пациентах, включая рожениц.

Маяк погас.

— Когда должен родиться ребенок? — спросил детектив.

— Примерно через три недели.

— Вам известно, кто отец?

— Эмилио Коди, преподаватель колледжа искусств, где учится Тесс, — ни секунды не раздумывая, ответила я. Время замалчивать правду прошло.

Сержант Финборо ничем не выказал своего удивления — вероятно, за счет профессиональной подготовки.

— Я был в колледже… — начал он, но я не дала ему договорить. Запах кофе в пенопластовом стаканчике вдруг стал тошнотворно-сильным.

— Вас так серьезно обеспокоило исчезновение моей сестры?

— Я всегда стараюсь добираться до сути вещей.

— Да, разумеется.

Мне хотелось произвести на детектива впечатление умной и здравомыслящей женщины. Помню, тогда я еще себя одернула: не все ли равно, что подумает обо мне сержант Финборо? Как выяснилось позднее — зря. Это имело немаловажное значение.

— Я беседовал с мистером Коди, — произнес детектив. — Он говорил о Тесс исключительно как о своей бывшей студентке.

Прости. Эмилио не хотел признавать тебя, даже когда ты пропала без вести. Впрочем, он всегда проявлял подобное «благоразумие», всегда открещивался от тебя, если не сказать хуже.

— Вы знаете, почему мистер Коди не хотел, чтобы полиции стало известно о его связи с вашей сестрой?

Еще бы мне не знать!

— По правилам колледжа преподавателям запрещено вступать в интимные отношения со студентами. Кроме того, он женат. Заставил Тесс взять академический отпуск, когда ее живот стал заметен.

Сержант Финборо встал из-за стола. В его манере появилось что-то иное; он уже не напоминал университетского профессора.

— Иногда для помощи в розыске пропавших людей мы используем новостную передачу на одном из местных каналов. Я хотел бы восстановить последние факты, известные о вашей сестре, и сделать по ним сюжет.

Из-за окна, забранного металлической решеткой, донеслась птичья трель. Внезапно у меня в голове зазвучал твой голос — так отчетливо, как если бы ты находилась в комнате рядом со мной…

— В отдельных крупных городах птицы уже не слышат друг друга из-за шума и постепенно забывают сложность и красоту своих песен.

— Ну и при чем здесь мы с Тоддом?

— Некоторые птицы вообще перестали петь. Вместо этого они в точности имитируют автомобильную сигнализацию.

— Тесс! — досадливо поморщилась я.

— Тодд слышит твою песню?

Тогда я восприняла глубину твоих юношеских эмоций как нечто несерьезное, пройденное много лет назад, однако теперь, сидя в полицейском участке, вдруг вспомнила наш разговор, потому что мысли о птицах, их песнях, о Тодде и обо всем прочем позволяли отвлечься от догадок, терзавших меня в настоящий момент. Сержант Финборо почувствовал мое состояние.

— Думаю, лучше перестраховаться и еще раз проверить больницы. Тем более раз нам стало известно, что ваша сестра находится на позднем сроке беременности.

Детектив отдал указания подчиненным, распорядился насчет съемочной группы. Возник вопрос, кому играть тебя. Мне не хотелось, чтобы твою роль исполняла чужая женщина, поэтому в качестве актрисы я предложила себя. Выходя из кабинета, сержант Финборо обернулся ко мне:

— Мистер Коди намного старше Тесс, верно?

Между вами разница в целых пятнадцать лет, к тому же Эмилио — еще и твой преподаватель. Ему бы воплощать образ отца, а не любовника. Да-да, я постоянно говорила тебе об этом, пока ты наконец весьма красноречиво не попросила меня «отвалить». Правда, ты использовала английский эквивалент этого выражения и сказала, чтобы я не вмешивалась не в свое дело. Сержант Финборо терпеливо дожидался ответа.

— Вы, кажется, спрашивали о том, близки ли мы с сестрой, а не о том, понимаю ли я ее.

Теперь-то понимаю, но тогда — вряд ли…

Сержант Финборо рассказал о предстоящей «реконструкции» подробнее:

— Сотрудница почтового отделения на Экзибишн-роуд припомнила, что около двух часов дня Тесс покупала у нее открытку и марки. Она не упомянула о том, что Тесс беременна, — наверное, просто не заметила, так как их разделял высокий прилавок.

Навстречу по коридору шла мама. Детектив продолжал:

— Приблизительно в два пятнадцать ваша сестра отправила открытку в этом же отделении.

…Голос мамы звенит от раздражения:

— Открытка была адресована мне! Тесс, видите ли, поздравляла меня с днем рождения. Не бывает у матери месяцами, почти не звонит, но зато шлет открытки, как будто этим можно все исправить!

Пару недель назад я черкнула тебе, что у мамы скоро день рождения, помнишь?

Рассказывая эту историю, я хочу быть до конца честной и откровенной, и поэтому, прежде чем продолжить, признаюсь: ты оказалась права насчет Тодда. Он не слышал моей песни, потому что я никогда не пела для него. И вообще для кого бы то ни было. Может быть, я одна из тех птиц, что способны воспроизводить лишь звуки автомобильной сигнализации.

Мистер Райт опускает жалюзи, защищаясь от яркого весеннего солнца.

— И в тот же день вы участвовали в съемках реконструктивного сюжета? — спрашивает он.

— Да.

У мистера Райта есть запись этой съемки, так что ему не нужен пересказ моей необычной игры с переодеванием, но тебе, я знаю, будет любопытно. Тебе ведь интересно, какая Тесс из меня получилась. Можешь поверить, вышло неплохо. Сейчас ты узнаешь, как все было, без кинематографичной гладкости, обычно присущей описаниям.

Женщина-полицейский средних лет, констебль Вернон, привела меня в комнату, где мне следовало переодеться. Румяная, пышущая здоровьем, она как будто явилась с молочной фермы, а не с дежурства на лондонских улицах. Мое лицо, напротив, было жутко бледным — сказывался ночной перелет.

— Думаете, это что-нибудь даст? — спросила я.

Констебль Вернон улыбнулась и порывисто обняла меня. Я слегка смутилась — жест был неожиданный, но приятный.

— И не сомневайтесь! С этими реконструкциями масса хлопот; вряд ли мы стали бы возиться, если бы в результате не удавалось хорошенько встряхнуть чью-то память. Теперь, когда известно о беременности Тесс, у нас есть все шансы на то, что кто-нибудь мог ее заметить. Ну что, давайте разберемся с одеждой?

Позже я узнала, что, несмотря на свои сорок лет, констебль Вернон пришла на службу в полицию всего пару месяцев назад. Манера общения выдавала в ней опытную, любящую мать.

— Мы забрали кое-какие вещи из квартиры вашей сестры, — продолжала она. — Не скажете, что на ней могло быть надето?

— Платье. Из-за живота все остальное уже не налезало, а специальная одежда для беременных Тесс не по карману. К счастью, почти все ее наряды мешковатые и бесформенные.

«Удобные, Би, у-доб-ны-е».

Констебль Вернон открыла небольшой чемодан; каждая вещь, невзрачная и поношенная, была аккуратно сложена ее руками и завернута в папиросную бумагу. Меня тогда очень тронуло это проявление заботы. До сих пор трогает.

Я выбрала самое приличное из твоих обтрепанных одеяний, широкое лиловое платье «Уистлз» с вышивкой по подолу.

— Тесс купила его на распродаже пять лет назад, — сказала я.

— Хорошая покупка служит долго, верно?

Мы словно бы находились в примерочной универмага «Селфриджес».

— Да, верно.

Я почувствовала искреннюю благодарность к констеблю Вернон за ее умение поддержать разговор о пустяках — перекинуть вербальный мостик между двумя людьми — в самых, казалось бы, не подходящих для этого обстоятельствах.

— Хорошо, остановимся на этом, — сказала констебль Вернон и тактично отвернулась, ожидая, пока я сниму строгий дизайнерский костюм. — Вы с сестрой похожи? — поинтересовалась она.

— Уже нет.

— А-а, значит, были похожи раньше?

Мне вновь пришлось по душе умение констебля Вернон поддерживать разговор, однако я начала подозревать, что двумя-тремя фразами он не ограничится.

— Если сходство и было, то искусственное.

— Как это?

— Мама всегда старалась одевать нас одинаково.

Она не обращала внимания на нашу разницу в возрасте. В зависимости от времени года неизменно наряжала нас либо в клетчатые шерстяные юбки и шотландские свитеры, либо в полосатые платья из хлопка. Никаких рюшечек и оборочек, никакого нейлона, помнишь?

— Прически у нас тоже были одинаковые.

«Приведите их в приличный вид», — командовала мама в парикмахерской, и наши кудри летели на пол.

— Люди говорили, что Тесс будет сильнее походить на меня, когда подрастет, — правда, делали это только из вежливости.

Я поразилась тому, что неожиданно высказала свои мысли вслух. До сих пор я никого не водила этой тропой, хотя сама исходила ее вдоль и поперек. Я всегда знала, что ты вырастешь настоящей красавицей и мне с тобой не сравниться, хотя не обсуждала этого с другими.

— Должно быть, несладко ей пришлось, — заметила констебль Вернон. Я уже хотела указать ей на оговорку, но она продолжила: — У вас с сестрой одинаковый цвет волос?

— Нет.

— Везет же вам, — вздохнула констебль Вернон, — натуральная блондинка.

— Если честно, я осветлялась.

— Надо же, а так и не скажешь.

Следующая фраза в нашей непринужденной беседе тревожно меня кольнула.

— Тогда, пожалуй, вам лучше надеть парик.

Я вздрогнула, но попыталась скрыть эмоции.

— Да, разумеется.

Пока констебль Вернон доставала коробку с париками, я надела твое платье. Застиранная хлопковая ткань мягко скользнула по телу. Внезапно я очутилась в твоих объятиях. Мгновением позже поняла, что это всего лишь запах, которого я прежде не замечала, — смесь твоего шампуня, мыла и чего-то еще, чему нет названия. Наверное, раньше я воспринимала этот аромат, только когда мы обнимали друг друга. Голова у меня закружилась, я судорожно вздохнула: ты как бы здесь, и тебя нет. К этому противоречию я не была готова.

— С вами все в порядке?

— Платье сохранило ее запах.

На добром, материнском лице констебля Вернон отразилось искренне сочувствие.

— Запах — очень сильная штука. Одно из средств, которые применяют доктора для вывода пациентов из комы. Самым «пробуждающим» считается запах свежескошенной травы.

Она хотела успокоить меня, давала понять, что моя реакция естественна. Констебль Вернон оказалась проницательной женщиной, полной сочувствия, и я была рада ее поддержке.

В коробке нашлись самые разные парики. Видимо, их использовали в реконструкциях, связанных не только с пропавшими без вести, но и с жертвами насильственных преступлений. Парики почему-то напомнили мне коллекцию черепов, и, роясь в них, я испытывала тошноту. Констебль Вернон заметила это.

— Давайте-ка лучше я. Какие у Тесс волосы?

— Длинные — она их почти никогда не стрижет, поэтому концы немного посеклись — и сияющие.

— А цвет?

Номер 167 по системе подбора цвета, мгновенно подумала я, но тут же спохватилась: мало кто из людей знает все существующие оттенки по системным номерам.

— Цвета жженого сахара, — сказала я.

На самом деле, глядя на твои волосы, я всегда представляла карамель. Точнее, начинку из конфет «Роло», жидкую и блестящую.

Констебль Вернон нашла более-менее похожий парик, отливавший синтетическим блеском. Непослушными пальцами я кое-как натянула его на голову поверх аккуратно зачесанных волос. Я думала, на этом подготовка закончена, но констебль Вернон была перфекционисткой.

— Ваша сестра пользуется косметикой? — спросила она.

— Нет.

— Не возражаете, если я попрошу вас снять макияж?

Ты спросишь: колебалась ли я?

— Нет-нет, что вы, — ответила я, хотя мне стало очень не по себе.

В тот день я даже проснулась с макияжем — румяна и помада на губах остались еще с вечера. Я как могла смыла косметику под краном маленькой конторской раковины, на бортике которой громоздились грязные стаканчики из-под кофе. Повернувшись к двери, уголком глаза я вдруг заметила тебя, и меня пронзило острое чувство любви. Через пару секунд я сообразила, что это лишь мое отражение в большом настенном зеркале. Я подошла ближе и увидела себя, изможденную и неухоженную. Я срочно нуждалась в приличной одежде по фигуре, услугах парикмахера и стилиста. А тебе, чтобы выглядеть красавицей, ничего этого не требуется…

— Боюсь, вам придется подложить это, чтобы сымитировать животик, — сказала констебль Вернон и вручила мне небольшую подушку.

Я решилась озвучить вопрос, который не давал мне покоя с самого начала:

— Как думаете, почему хозяин квартиры, заявивший о пропаже Тесс, ничего не сказал о ее беременности?

— Не знаю. Спросите лучше сержанта Финборо.

Я засунула под платье сперва одну подушку, затем вторую и попыталась сбить их в некое подобие живота. В какой-то момент вся процедура показалась мне клоунским фарсом, и я засмеялась. Констебль Вернон вдруг рассмеялась вслед за мной, и я увидела, что она улыбчива от природы. Должно быть, ей приходилось много хмуриться, поскольку большую часть времени она выглядела серьезной.

В кабинет вошла мама.

— Принесла тебе поесть, — сообщила она. — Ты должна питаться как следует.

Я обернулась. В руках она держала большой пакет, набитый снедью, и ее забота искренне меня тронула. Однако, посмотрев мне в лицо, мама словно окаменела. Бедняжка. Фарс, в котором я углядела черный юмор, превратился в жестокость.

— Ты обязана все ей рассказать. Чем дольше затягиваешь с правдой, тем хуже последствия.

— На днях как раз видела чайное полотенце с такой надписью. А на обратной стороне было написано: «Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня».

— Тесс!..

(Или вместо восклицания я просто испустила красноречивый вздох многомудрой старшей сестрицы?)

Ты звонко расхохоталась, невинно поддразнивая меня:

— У тебя еще остались трусики с вышитыми на них днями недели?

— Не увиливай от ответа! Между прочим, трусики-недельки я получила в подарок в девятилетнем возрасте.

— И что, надевала их в правильном порядке?

— Она будет очень обижена, если ты ей не расскажешь.

Я смотрела на маму, безмолвно отвечая на ее безмолвные вопросы. Да, ты была беременна; да, не сказала ей, и да, теперь люди на всем белом свете — как минимум те, кто смотрит телевизор, — узнают об этом.

— Кто отец ребенка?

Я ничего не ответила. На сегодня хватит ударов.

— Так вот почему она не появлялась у меня несколько месяцев! Стыдно ей, значит, было, да?

Это прозвучало не как вопрос, а, скорее, как утверждение. Я попыталась успокоить маму, однако она раздраженным жестом отмахнулась от моих слов, хотя жестикулировала крайне редко.

— По крайней мере этот тип намерен жениться, и то ладно.

Мать смотрела на помолвочное кольцо, которое случайно осталось у меня на руке.

— Нет, мам, это мое.

Меня странно покоробило то, что она не заметила его раньше. Я сняла кольцо с крупным солитером с пальца и отдала маме. Она не глядя сунула его в сумочку.

— Беатрис, скажи, этот человек собирается жениться на Тесс?

Может быть, мне следовало проявить милосердие и сказать, что Эмилио Коди уже женат. Эта новость привела бы маму в ярость и задержала бы приход леденящего душу страха.

— Мамочка, давай сперва найдем Тесс, прежде чем переживать за ее будущее.

Специальная съемочная группа расположилась рядом со станцией метро «Южный Кенсингтон». Я — звезда этого маленького фильма — выслушала распоряжения молодого полицейского, у которого на голове вместо шлема была фуражка. Щеголеватый режиссер, тоже полицейский, сказал: «Начали!» Я пошла прочь от почтового отделения вдоль по Экзибишн-роуд.

Ты никогда не нуждалась в дополнительной уверенности, которую придают высокие каблуки, поэтому я неохотно сменила свои лодочки на твои разношенные балетки. Они были мне велики, так что пришлось набить мыски ватой. Помнишь, мы проделывали то же самое с мамиными туфлями? Как волшебно стучали ее каблучки, как нравился нам этот звук, олицетворяющий взросление… Плоские балетки ступали аккуратно, бесшумно, их мягкая домашняя кожа погружалась в лужицы, покрытые растрескавшимся льдом, и впитывали обжигающе-холодную воду. Перед Музеем естествознания тянулась длинная нервная очередь из нетерпеливых детей и задерганных родителей. Первые глазели на полицейских и съемочную группу, вторые провожали взглядами меня. Пока они не могли попасть внутрь и посмотреть на аниматронного тираннозавра и гигантскую белуху, я служила для них бесплатным развлечением. Меня это ничуть не волновало. Я лишь надеялась, что кто-то из них был здесь в прошлый четверг и видел, как ты выходила с почты. А что потом? Что еще они заметили? Разве могло произойти что-то по-настоящему страшное при таком количестве свидетелей?

Вновь посыпала ледяная морось, колючие крупинки забарабанили по тротуару. Полицейский велел мне идти дальше. В тот день, когда ты исчезла, шел снег, но и сегодняшняя погода более-менее подходила по сюжету. Я бросила взгляд на толпу перед музеем. Детские коляски обросли прозрачными пластиковыми чехлами. Родители накинули капюшоны и раскрыли зонтики. Снежная крупа сделала людей близорукими, в мою сторону никто больше не смотрел. Никто не смотрел на тебя. Никто ничего бы не заметил.

Длинные пряди парика промокли насквозь, за шиворот стекали холодные ручейки. Твое тоненькое платье, отяжелевшее от воды под расстегнутой курткой, липло к телу, обрисовывая каждый изгиб. Тебя позабавило бы превращение полицейской реконструкции в легкую эротику. Проезжавший мимо автомобиль сбавил ход. Водитель, мужчина средних лет, сидевший в теплом и сухом салоне, оглядел меня через ветровое стекло. Может быть, кто-то предложил тебя подвезти и ты села в машину? Может, так все и было? Я запретила себе представлять, что случилось в действительности. Воображение завело бы меня в лабиринт кошмарных сценариев и лишило бы разума, а я должна была сохранять ясный рассудок, чтобы помочь тебе.

Когда мы вернулись в участок, мама встретила меня в каморке, предназначенной для переодевания. Я промокла до костей, от холода не попадал зуб на зуб. Уже больше суток я не спала.

— А тебе известно, что запах состоит из мельчайших частиц, которые отделились от объекта? — спросила я маму, стаскивая твое платье. — Мы когда-то в школе проходили.

Мама безразлично покачала головой. Знаешь, посреди мокрой улицы я вдруг вспомнила этот факт и мне в голову пришло, что платье сохранило твой запах именно потому, что крохотные частички тебя застряли между тонкими волокнами ткани. Выходит, думать, что ты рядом, вовсе не было нелепостью. В некоем жутком смысле ты все-таки находилась со мной.

— Разве непременно нужно было изображать ее обтрепой? — укорила меня мама.

— Мамочка, Тесс выглядит так на самом деле. Что толку устраивать маскарад, если ее никто не узнает?

Мама прихорашивала нас перед каждой фотосъемкой. Даже когда мы приходили на дни рождения к другим детям, едва завидев объектив фотоаппарата, она успевала быстро вытереть наши перемазанные шоколадом рты и больно провести карманной расческой по волосам. Уже тогда она постоянно говорила тебе, насколько лучше ты станешь выглядеть, если будешь «стараться, как Беатрис». А я испытывала от этих слов гадкое удовольствие, ведь если бы ты действительно постаралась, твоя красота на моем невзрачном фоне бросилась бы всем в глаза. Вдобавок мамины упреки в твою сторону служили своеобразным комплиментом мне, а комплиментами она меня не баловала.

Мама отдала мне кольцо, я надела его на палец и почувствовала приятную тяжесть золотого ободка, как будто Тодд взял меня за руку.

В раздевалку вошла констебль Вернон; ее лицо блестело от мокрого снега, а румяные щеки еще больше раскраснелись.

— Спасибо, Беатрис, — поблагодарила она. — Вы справились замечательно.

Я почувствовала себя странно польщенной.

— Сюжет выйдет в эфир сегодня вечером по каналу местных новостей, — продолжила констебль Вернон. — Если кто-то откликнется, сержант Финборо сразу же вам сообщит.

Я заволновалась — а вдруг кто-то из друзей отца увидит реконструкцию и позвонит ему? Констебль Вернон, чуткая душой, предложила выход из положения: если мы не хотим звонить отцу, о твоем исчезновении его известит сотрудник французской полиции. Я согласилась.

Мистер Райт ослабляет узел полиэстрового галстука; для батарей центрального отопления жаркое весеннее солнце явилось полной неожиданностью. В отличие от него в тепле я чувствую себя лучше.

— Вы больше не разговаривали с детективом Финборо в тот день? — спрашивает мистер Райт.

— Только сообщила ему мой контактный номер.

— В какое время вы покинули участок?

— В половине седьмого. Мама уехала часом раньше.

В полицейском участке даже не подозревали, что мама не умеет водить и у нее нет машины. Констебль Вернон извинилась передо мной и сказала, что сама отвезла бы миссис Хемминг домой, если бы знала. Вспоминая об этом теперь, я понимаю, что ей хватило добросердечия разглядеть в нашей матери хрупкую женщину, спрятавшуюся под панцирем темно-синего костюма и бурного недовольства — характерного признака среднего класса.

Дверь участка захлопнулась за моей спиной, в лицо ударил шершавый ночной воздух. Свет автомобильных фар и уличных фонарей сбивал с толку, людской поток внушал робость. На короткий миг мне померещилось, что среди чужаков промелькнула ты. Позже я узнала, что для тех, кто разлучен с родными и близкими, видеть их в толпе — совсем не редкость. Это как-то связано с участками мозга, отвечающими за узнавание, — в периоды разлуки эти участки перевозбуждены и часто дают ложное срабатывание. Злая шутка разума длилась всего пару мгновений, но и за это время я физически ощутила, как сильно мне тебя недостает.

* * *

Я припарковала машину у парадного входа. Рядом с чистенькими зданиями по соседству твой дом смотрелся бедным родственником, который уже долгие годы не может найти денег на хорошую побелку. Волоча в руке чемодан с твоей одеждой, я спустилась по крутым обледенелым ступенькам в цокольный этаж. Желтый уличный фонарь почти не давал света. Как тебе удалось за последние три года не сломать ногу в такой темноте?

Онемевшими от холода пальцами я нажала кнопку звонка. А вдруг откроешь? Увы. Затем я принялась шарить под цветочными горшками, где ты обычно прячешь ключ. Ты даже говорила мне, под каким именно растением, только я забыла название. Это ведь вы с мамой всегда обожали цветоводство. Кроме того, гораздо больше меня волновало твое легкомысленное отношение к безопасности, о чем я постоянно тебе твердила. Как можно оставлять ключ от квартиры под цветочным горшком рядом с дверью? Да еще в Лондоне. Вопиющая безответственность! Заходите, пожалуйста, господа грабители.

— Что это вы тут делаете? — послышалось у меня над головой.

Я подняла глаза и увидела твоего домовладельца. С нашей последней встречи он запомнился мне образом классического книжного дедушки: наклеить ему белую бороду, и получится вылитый Санта-Клаус. Сейчас, однако, он грозно хмурился, а глаза на небритом лице сверкали гневом совсем как у молодого.

— Меня зовут Беатрис Хемминг, я — сестра Тесс, — поспешно сказала я. — Мы с вами как-то встречались.

Его выражение смягчилось, глаза сразу постарели.

— Эмиас Торнтон. Простите, память уже не та.

Он осторожно спустился по скользким ступеням.

— Тесс перестала прятать ключ под розовым цикламеном. Отдала его мне.

Старик достал бумажник, открыл отделение для монет и вытащил ключ. Раньше ты полностью игнорировала все мои увещевания, что же теперь побудило тебя проявить осторожность?

— Два дня назад я открывал квартиру для полиции, — продолжил Эмиас. — Надеялся, они отыщут какие-нибудь зацепки. Новости есть?

В его глазах заблестели слезы.

— Боюсь, пока нет.

У меня зазвонил мобильник. Мы оба — я и Эмиас — вздрогнули, я поспешно поднесла телефон к уху. Он посмотрел на меня с новой надеждой.

— Алло?

— Здравствуй, дорогая, — раздался голос Тодда.

Я взглянула на Эмиаса и отрицательно качнула головой.

— Тесс никто не видел, но выяснилось, что ее донимал звонками телефонный хулиган. — Мой голос почему-то сильно дрожал. — Полиция сделала реконструкцию событий — сняла сюжет, в котором восстановлены последние действия Тесс. Сегодня вечером его покажут по телевизору. Роль Тесс пришлось играть мне.

— Как так? Ты совсем на нее не похожа, — удивился Тодд.

Его практичный подход несколько успокоил меня. Тодда больше интересовали режиссерские ходы, нежели сам фильм. Наверное, он счел, что я на фоне стресса несу всякую нелепицу.

— Ну, мне придали сходство с Тесс. Некоторое.

Эмиас осторожно поднимался вверх по ступенькам к своей парадной двери.

— А письма от нее, случайно, не приходило? — спросила я. — В полиции говорят, незадолго до исчезновения Тесс купила почтовые марки.

— Нет, в ящике пусто.

С другой стороны, письмо могло попросту еще не дойти до Нью-Йорка.

— Я перезвоню тебе позже, ладно? Хочу, чтобы этот номер оставался свободным, на случай если Тесс позвонит.

— Как скажешь, — обиженно произнес Тодд, и меня порадовало, что он на тебя злится. Он был уверен, что ты вернешься домой, живая и здоровая, и тогда он первым как следует тебя отчитает.

Я отперла замок и вошла в твою квартиру. Прежде я бывала здесь раза два-три, не больше, и никогда не задерживалась на ночь. Полагаю, мы все испытывали облегчение от того, что квартирка тесная и нам с Тоддом волей-неволей приходится останавливаться в отеле.

Только сейчас я заметила, как отвратительно заделаны окна. Порывы ледяного ветра задували через огромные щели. Пропитанные влагой стены были холодными и мокрыми. Твои энергосберегающие лампочки разгорались невыносимо долго. Я включила отопление на полную мощность, но батареи прогрелись лишь в самой верхней части, сантиметров на пять. Интересно, у тебя более стойкий характер или ты попросту не замечаешь подобных «мелочей»?

Оказалось, что телефон выключен из розетки. И поэтому в последние несколько дней, когда я звонила тебе, на линии постоянно слышались короткие гудки, да? Хотя… нет, ты не оставила бы аппарат выключенным на все это время. Я попыталась унять грызущую тревогу — ты часто отключаешь телефон, когда пишешь картины или слушаешь музыку, пресекая нахальные попытки завладеть твоим драгоценным вниманием. Вероятнее всего, в прошлый раз ты просто забыла подключить его обратно.

Я принялась укладывать твою одежду в шкаф, радуясь охватившему меня привычному негодованию.

— Ради всего святого, объясни, почему ты не поставишь платяной шкаф в спальню, где ему положено быть? Здесь он смотрится нелепо!

Я впервые пришла к тебе в гости. У меня не укладывалось в голове, почему почти все пространство тесной гостиной занято огромным шкафом.

— Там у меня студия, — объяснила ты и расхохоталась. Студией громко именовалась малюсенькая спальня в полуподвальной квартирке.

У тебя много достоинств, и одно из них заключается в том, что ты быстрее других замечаешь сказанную или сделанную тобой глупость и первой успеваешь посмеяться над собой. Из всех моих знакомых только ты способна находить собственную нелепость по-настоящему забавной. К сожалению, эта черта у нас отнюдь не семейная.

Развешивая одежду, я заметила в глубине шкафа коробку. В ней оказались вещи для младенца. Новенькие, с иголочки, и явно дорогие, тогда как все остальное у тебя дома выглядело облезлым и убогим: поношенная одежда из комиссионных магазинов, мебель с помойки… Я достала из коробки бледно-голубое кашемировое одеяльце и крохотный чепчик — такие мягкие, что кожа моих рук в сравнении была грубой, как наждак. Они были прелестны. Я изумилась, как если бы нашла на автобусной остановке эймсовский стул. Ты никак не могла позволить себе эту роскошь, но тогда кто дал тебе деньги? Если не ошибаюсь, Эмилио Коди настаивал, чтобы ты сделала аборт. В чем же дело, Тесс?

В дверь позвонили, я побежала открывать. С губ уже почти сорвалось «Тесс!», но на пороге… стояла девушка, и я проглотила невысказанное имя. У некоторых слов есть свой особый вкус. Из-за всплеска адреналина меня начала бить дрожь.

Я определила, что молодая женщина примерно на седьмом месяце беременности. Несмотря на холодную погоду, она была одета в коротенькую маечку, оставлявшую открытым большой круглый живот с проколотым пупком. Ее беременность, выставленная напоказ, показалась мне столь же дешевым китчем, как грязно-желтые волосы.

— Тесс дома? — спросила она.

— Вы кто?

— Подруга. Кася.

Ты действительно рассказывала мне о подруге-польке, но твое описание никак не подходило девице в дверях. Ты до невозможности ей польстила, придав лоск, которого она была напрочь лишена. Передо мной стояло нечто в несуразной мини-юбке, с посиневшими от холода ногами, покрытыми сеткой вен, — образ, весьма далекий от наброска Донателло.

— Я и Тесс познакомиться в клинике. Тоже нет парень.

Мое внимание больше привлек ломаный английский Каси, чем смысл слов. Бросив взгляд на «форд-эскорт», припаркованный у крыльца, она прибавила:

— Он вернуться. Три недели.

Я состроила мину, красноречиво свидетельствующую о полном отсутствии интереса к личной жизни моей визави.

— Когда Тесс приходить домой?

— Не знаю. Никто не знает, где она. — Мой голос вновь предательски задрожал, но я решила, что скорее откушу себе язык, чем выкажу эмоции перед Касей. Снобизм, присущий нашей матери, благополучно передался мне. Я сухо продолжила: — Тесс не появлялась здесь с прошлого четверга. Не знаешь, куда она могла отправиться?

Кася покачала головой.

— Мы быть на отдых. Мальорка. Мириться.

Парень в «форде» протяжно посигналил. Кася махнула ему рукой. Она заметно нервничала. На корявом английском она попросила передать тебе, что заходила в гости, и поспешила вверх по ступенькам.

Да, мисс Фрейд, я разозлилась, что она — не ты. Ее вины в том не было.

* * *

Я поднялась на крыльцо и позвонила в дверь Эмиаса. Накинув цепочку, тот открыл.

— Вы, случайно, не знаете, откуда у Тесс дорогая одежда для малыша? — спросила я.

— Она устроила поход по всем магазинам на Бромптон-роуд. Радовалась, как…

Я нетерпеливо оборвала старика:

— Меня интересует, на какие деньги она их купила?

— Я не задаю девушкам подобных вопросов.

Это прозвучало укором; Эмиас был воспитан, а я — нет.

— Что заставило вас сообщить в полицию об исчезновении Тесс?

— Она не пришла поужинать со мной, хотя обещала. Тесс никогда не нарушает своих обещаний, даже перед стариком вроде меня.

Эмиас снял с двери цепочку. Несмотря на годы, он все еще был осанист и высок, на добрых десять сантиметров выше меня.

— Выбросьте вы эти детские одежки, — сказал он.

Я отшатнулась, вне себя от негодования:

— Не рано ли вы попрощались с моей сестрой?

Я развернулась и торопливо сбежала вниз. Пожилой домовладелец что-то проговорил мне вслед, но я не стала прислушиваться и заперлась в твоей квартире.

— Еще десять минут, и на сегодня достаточно, — говорит мистер Райт.

Слава Богу. Я и не предполагала, каким утомительным окажется процесс записи.

— Вы заглянули в ванную комнату? — задает очередной вопрос мистер Райт.

— Да.

— Проверили стенной шкафчик?

— Нет.

— То есть не заметили ничего странного, неожиданного?

— Заметила.

Я очень устала и промерзла до костей. Страшно хотелось принять душ. Горячий. До показа реконструкции оставалось еще два часа, но я боялась пропустить твой звонок, и именно поэтому решила последовать той логике, согласно которой любовь всей жизни является на порог ровно в ту минуту, когда ты, одевшись в самую безобразную пижаму, намазываешь на лицо зеленую питательную маску. Согласна, логикой это назвать трудно, и все же я понадеялась, что стоит мне встать под душ, и ты сразу позвонишь. Вдобавок я знала, что мой телефон принимает эсэмэски.

Конечно, у тебя не было никакого душа, только ванна с облупившейся эмалью и плесенью вокруг кранов. Это убожество разительно контрастировало с ванной комнатой в моей нью-йоркской квартире: мрамор, блеск хромированного металла — образец модернистского шика. Можно ли вообще чувствовать себя освеженной и чистой, помывшись здесь? Где-то в глубине промелькнуло знакомое ощущение превосходства, а потом я увидела полку с твоими гигиеническими принадлежностями: зубная паста, щетка, раствор для хранения контактных линз и расческа с застрявшими в зубьях длинными волосами.

До сих пор я лелеяла мысль, что ты могла выкинуть какую-нибудь глупость — скажем, удрать на рок-фестиваль или принять участие в акции протеста, что ты — все та же легкомысленная девчонка, запросто ночующая в палатке на мерзлой земле, не обращая внимания на то, что до родов осталось меньше месяца. До сего момента я много раз представляла, как отругаю тебя за полнейшее безрассудство, но зубная щетка и прочие принадлежности напрочь развеяли мои фантазии. Все надежды рухнули. Где бы ты сейчас ни была, ты туда не собиралась.

* * *

Мистер Райт выключает диктофон.

— На сегодня достаточно.

Я киваю, стараясь отогнать воспоминание о твоих волосах, застрявших в расческе. В кабинет входит степенная секретарша. Она сообщает, что число репортеров, съехавшихся к твоему дому, пугающе растет. Мистер Райт проявляет участие: не желаю ли я, чтобы он подыскал мне гостиницу на эту ночь?

— Нет, спасибо. Я буду ночевать дома.

Я называю твою квартиру домом — ты ведь не возражаешь? Я живу у тебя уже два месяца, и теперь это действительно почти что мой дом.

— Вас подвезти? — спрашивает мистер Райт и, заметив мое удивление, улыбается: — Не волнуйтесь, мне не трудно. У вас сегодня выдался тяжелый день.

Значит, подарком был галстук. Мистер Райт — хороший человек.

Я вежливо отказываюсь. Он провожает меня к лифту.

— Нам потребуется несколько дней, чтобы зафиксировать ваши показания. Вы не против?

— Нет, ничуть.

— Это связано с тем, что вы исполняли роль главного дознавателя и одновременно проходите как главный свидетель.

Учитывая мои действия, термин «дознаватель» звучит слишком профессионально. Подъезжает лифт. Мистер Райт заботливо придерживает дверь, пока я захожу в кабину, набитую людьми.

— С помощью ваших свидетельских показаний мы запечатаем это дело, — на прощание говорит он, и я представляю свои слова в виде густой черной смолы, которой обмазывают корпус корабля под названием «Приговор», чтобы обеспечить водонепроницаемость.

Весеннее солнышко прогрело вечерний воздух, и над темной твердью мостовых раскрылись белые зонтики уличных кофеен. Офисы уголовного суда расположены всего в нескольких кварталах от парка Сент-Джеймс, и я решаю пройти часть пути пешком.

Я пытаюсь срезать дорогу к парку, но упираюсь в тупик — проход закрыт. Поворачиваю назад и слышу за спиной шаги — не безопасный стук женских каблучков, а тихую, недобрую поступь преследователя-мужчины. Мной овладевает страх, но я убеждаю себя, что это всего лишь избитый киношный штамп — «маньяк крадется за женщиной», — и гоню прочь гнетущие мысли. Однако тяжелые шаги приближаются, их звук становится громче. Сейчас человек, идущий по другой стороне улицы, обгонит меня, и станет ясно, что у него нет дурных намерений. Шаги все ближе и ближе. Я уже чувствую затылком ледяное дыхание чужака и пускаюсь бежать без оглядки. Добегаю до выхода из тупикового переулка и вижу людей, много людей. Присоединившись к толпе, я спешу к метро.

Я повторяю себе, что этого не может быть. Преступник сидит в камере предварительного заключения, так как в освобождении под залог ему отказано. После суда его ждет пожизненная тюрьма. Должно быть, мне просто померещилось.

Я окидываю вагон метро настороженным взглядом, и на глаза тут же попадается твое фото, напечатанное на первой полосе «Ивнинг стандард». Я сфотографировала тебя два года назад, летом, когда ты приезжала в Вермонт. На лице сверкает улыбка, волосы развеваются на ветру блестящим парусом — от твоей красоты захватывает дух. Неудивительно, что этот снимок выбрали для первой страницы. На внутренней полосе — еще одна фотография, тоже сделанная мной: тебе шесть, и ты обнимаешь Лео. Я-то знаю, что у тебя только-только высохли слезы, но на снимке этого не видно. Едва ты улыбнулась, твое личико сразу обрело привычное веселое выражение. На соседнем фото — я. Репортеры подловили меня вчера. Моему лицу нормальное выражение так легко не вернуть. К счастью, я уже давно не переживаю по поводу того, как получаюсь на фотографиях.

Я выхожу на станции «Лэдброк-гроув» и замечаю, насколько проворно двигаются лондонцы — вверх по ступенькам, через турникеты, — умудряясь не задевать друг друга. У выхода я опять чувствую за спиной присутствие чужака, холод его дыхания, легкое покалывание в затылке, предупреждающее об угрозе. Я торопливо пробираюсь вперед, расталкивая всех подряд и уговаривая себя, что ледяное дуновение — лишь сквозняк от проносящихся внизу поездов.

Может быть, ужас и омерзение, пережитые однажды, остаются впечатанными в подсознание даже тогда, когда причины уже не существует и на их место приходит дремлющий страх, который пробуждается от малейшего пустяка.

На Чепстоу-роуд я столбенею от изумления при виде скопившихся у твоего дома людей и машин. Я вижу съемочные группы всех британских новостных каналов и, если не ошибаюсь, большинства зарубежных. Вчерашнее сборище репортеров кажется мне скромной деревенской ярмаркой, за ночь превратившейся в безумный парк аттракционов.

За десять дверей от твоей квартиры меня замечает оператор — тот самый, что подарил хризантемы. Я внутренне напрягаюсь, однако он отводит взгляд, и я снова потрясена неожиданной добротой. Еще через две двери я попадаю в поле зрения первого репортера. Он приближается ко мне, за ним и остальные. Я сбегаю вниз по лестнице и захлопываю за собой дверь.

Снаружи микрофонные штативы заполняют пространство, словно триффиды; в окна лезут непомерно длинные объективы. Я задергиваю шторы, но слепящие лучи прожекторов все равно проникают сквозь тонкую материю. Так же, как вчера, я укрываюсь на кухне, но и здесь нет спасения. Кто-то барабанит кулаком в заднюю дверь, а в прихожей трезвонит звонок. Телефон замолкает на секунду, прежде чем опять залиться трелью. Какофонию дополняет мой мобильник. Откуда им известен этот номер? Бесцеремонные, громкие звуки настойчиво требуют ответа. Я вспоминаю первую ночь, проведенную в твоей квартире. Тогда мне казалось, будто нет ничего более тоскливого, чем молчащий телефон.

Двадцать минут одиннадцатого: я устроилась на диване и включила телевизор. В тщетном усилии сохранить остатки тепла, завернулась в твою индийскую шаль. Издалека, с экрана, я вполне сносно могла сойти за тебя. В конце сюжета появилась надпись с просьбой сообщить имеющуюся информацию, а также номер телефона.

Половина двенадцатого: я сняла трубку телефона — проверила, работает ли. Потом испугалась: а вдруг в эту самую минуту мне звонят — ты или полиция с новостью о том, что ты нашлась.

Половина первого: ничего.

Час ночи: возникло ощущение, что окружающая тишина меня душит.

Половина второго: услышала собственный голос, зовущий тебя по имени. Или, наоборот, твое имя утонуло в молчании?

Два часа ночи: из-за двери донесся шорох. Я поспешно открыла, однако выяснилось, что это всего-навсего кошка, обитательница помойки, которую ты подобрала несколько месяцев назад. Молоко в холодильнике давно скисло, покормить обиженно мяукающего зверька было нечем.

* * *

Половина пятого утра: я вошла в твою спальню, протиснувшись между мольбертом и грудами холстов. Порезала палец на ноге. Наклонилась, разглядела на полу осколки стекла. Отдернула шторы и обнаружила, что окно выбито, а рама затянута полиэтиленом. Стало понятно, почему квартира не прогревается.

Я легла в твою постель. Полиэтилен хлопал на ледяном ветру, и эти прерывистые, неживые звуки вкупе с холодом доставляли мучительное неудобство. Под подушкой лежала твоя пижама, пахнущая точно так же, как платье. Я прижала ее к груди. Перевозбужденная и промерзшая, я никак не могла заснуть, однако в конце концов провалилась в забытье.

Мне снился красный цвет, оттенки с 1788-го по 1807-й. Цвет кардиналов и шлюх, страсти и пышных процессий; кошениль, кармазин, пурпур; цвет жизни, цвет крови.

Разбудил меня звонок в дверь.

Вторник

В коридорах и офисах уголовного суда уже вовсю чувствуется весна. Каждый оборот вращающейся двери приносит из парка слабый запах подстриженных газонов. Девушки за стойкой в холле одеты в легкие платья, их кожа золотится загаром, с вечера нанесенным из баллончиков. Несмотря на теплую погоду, на мне пальто и толстый свитер; я — бледный, закутанный пережиток зимы.

Открывая дверь в кабинет мистера Райта, я собираюсь рассказать ему о моем вчерашнем воображаемом преследователе. Мне нужно еще раз услышать, что этот человек находится за решеткой и после суда уже никогда не выйдет из тюрьмы. Однако стоит мне зайти, как я вижу весеннее солнце, бьющее в окно, и яркие люминесцентные лампы. При этом свете призрак моего страха бесследно рассеивается.

Мистер Райт включает диктофон. Мы приступаем.

— Прежде всего я хотел бы, чтобы вы рассказали о беременности Тесс, — говорит мистер Райт, и в его просьбе мне слышится легкий укор.

Вчера он просил изложить события с того момента, когда я «заподозрила неладное», и я начала с описания маминого звонка во время воскресного ленча. Теперь я знаю, что все началось совсем не тогда. Если бы я чаще находила для тебя время, внимательнее слушала и меньше заботилась о себе, то гораздо раньше сумела бы понять, что с тобой творится что-то скверное.

— Тесс забеременела через полтора месяца после того, как стала встречаться с Эмилио Коди, — сообщаю я, убрав из голоса все эмоции.

— Как она отнеслась к факту своей беременности?

— Поделилась открытием о том, что ее тело — чудесный сосуд.

На память приходит наш с тобой телефонный разговор.

— Представляешь, Би, по свету ходит почти семь миллиардов чудес, а мы даже не верим в них!

— Тесс поставила в известность Эмилио? — спрашивает мистер Райт.

— Да.

— И как он отреагировал?

— Сказал, что беременность необходимо прервать. Тесс ответила ему, что прервать можно знакомство или отдых, но не жизнь ребенка.

Мистер Райт прячет улыбку, но я рада, что твои слова заставили его улыбнуться.

— Когда Тесс отказалась сделать аборт, Эмилио настоял, чтобы она ушла из колледжа до того, как станет заметен живот.

— Она так и поступила?

— Да. В деканате Эмилио сказал, что Тесс предложили куда-то перевестись для творческой стажировки. По-моему, он даже называл реально существующий колледж.

— Кто знал об истинной причине ухода вашей сестры?

— Близкие друзья, в том числе с факультета. Но Тесс попросила их молчать.

Я не могла взять в толк, почему ты защищаешь Эмилио. Он этого не стоил. Пальцем не пошевелил, чтобы заслужить такое доброе отношение с твоей стороны.

— Он предлагал помощь?

— Нет. Эмилио обвинил Тесс в том, что она якобы забеременела нарочно, и твердо заявил, что ни она, ни ребенок помощи от него не дождутся.

— Тесс действительно забеременела нарочно?

Дотошность мистера Райта меня слегка удивляет, но, с другой стороны, мы ведь договаривались, что я расскажу ему все подробно, а он потом сам выделит главное.

— Нет. Это вышло случайно.

Я опять вспоминаю тот наш разговор по телефону. Я сидела у себя в офисе, как обычно, работая в многозадачном режиме: анализировала новую имиджевую концепцию для сети ресторанов и одновременно исполняла роль старшей сестры.

— Тесс, объясни мне, пожалуйста, что значит «случайность».

Дизайнеры остановились на уплотненном типографском шрифте, который смотрелся совсем допотопно, тогда как я давала указание придать тексту легкий шарм ретроэпохи.

— Случайность звучит как-то нехорошо, Би; давай лучше назовем это сюрпризом.

— Ладно, скажи, как можно устроить себе подобный «сюрприз», если презервативы продаются на каждом углу?

Ты звонко рассмеялась, ласково поддразнивая меня за мою серьезность.

— Видишь ли, некоторые люди в такие минуты полностью отдаются страсти.

Да, я уловила твой скрытый намек.

— И что ты теперь намерена делать?

— Толстеть, толстеть, а потом родить малыша.

Ты рассуждала как ребенок, ты вела себя как ребенок, куда тебе было становиться матерью?

— Би, не злись, это же радостная новость.

— Ваша сестра задумывалась об аборте? — продолжает задавать вопросы мистер Райт.

— Нет.

— Вас воспитывали в католической вере?

— Да, но она не хотела делать аборт вовсе не из-за этого. Единственный католический догмат, который принимала Тесс, — это принцип сегодняшнего дня.

— Простите, я не знаком с основами католицизма.

Конечно, для суда это не имеет значения, и все-таки я хочу, чтобы мистер Райт знал о тебе не только сухие факты, собранные в толстые скоросшиватели.

— Это означает, что жить нужно здесь и сейчас, — поясняю я. — В настоящем. Не задумываясь о будущем и не цепляясь за прошлое.

Я никогда не покупалась на данное утверждение, находя его чересчур легкомысленным и гедонистическим. Полагаю, этот постулат навязан греками. Видимо, Дионис очень пекся о том, чтобы католики не лишились удовольствий, и по-свойски внес свою лепту в религиозные принципы.

Мне хочется, чтобы мистер Райт имел в виду кое-что еще.

— С самых первых дней, когда ребенок представлял собой не более чем набор клеток, Тесс уже любила его. Вот почему она считала свое тело чудесным сосудом и даже мысли не допускала об аборте.

Мистер Райт кивает. Уважая твои чувства, он делает почтительную паузу.

— На каком сроке у ребенка диагностировали муковисцидоз? — осведомляется он.

Мне приятно, что он сказал «у ребенка», а не «у плода». Ты и твой малыш для него уже не безликие создания.

— В двенадцать недель, — отвечаю я. — Поскольку у нас в семье эта болезнь наследственная, Тесс прошла генетическое обследование.

— Это я.

На другом конце трубки ты едва сдерживала слезы.

— Будет мальчик.

Я уже догадывалась, что ты скажешь дальше.

— У него обнаружили муковисцидоз.

Ты произнесла это по-детски беспомощно. Я не знала, что ответить. Мы обе слишком много знали о муковисцидозе, банальные утешения были ни к чему.

— Ему придется пройти через те же муки, что испытал Лео…

— Это было в августе? — осведомляется мистер Райт.

— Да, десятого числа. Через четыре недели Тесс позвонила мне и сказала, что ей предлагают экспериментальную генетическую процедуру для лечения малыша.

— Что конкретно ваша сестра знала об этой процедуре?

— Как объяснила Тесс, ребенку вводят здоровый ген, который замещает ген муковисцидоза, причем это осуществляется внутриутробно. По мере развития плода здоровый ген полностью вытесняет собой дефектный.

— Как вы восприняли известие?

— Испугалась возможных рисков. Сначала тех, что связаны с вектором, затем…

— С вектором? — перебивает меня мистер Райт. — Извините, я не…

— Вектор — это средство доставки нового гена в организм; такси, если хотите. Роль переносчиков часто исполняют вирусы, так как они обладают высокой способностью инфицировать клетки и параллельно доставляют в них новый ген.

— Вы — настоящий эксперт в этом вопросе.

— В нашей семье мы все эксперты-самоучки. Из-за Лео.

— Всем известно, что во время генетических испытаний люди часто умирают из-за отказа жизненно важных органов…

— Пожалуйста, хотя бы дослушай! В качестве переносчика выступает не вирус. Разработчикам удалось создать искусственную хромосому, которая доставит ген к клеткам малыша. Никакого риска для ребенка! Фантастика, правда?

Звучало действительно фантастически, однако меня совсем не успокаивало. Я «включила» старшую сестру на полную катушку:

— Допустим, проблем с вектором не будет, а как насчет модифицированного гена? Что, если он не только лечит муковисцидоз, но еще и оказывает иное, неизвестное действие?

— Пожалуйста, не причитай.

— А вдруг проявится какой-нибудь жуткий побочный эффект? Вдруг ген вызовет нарушения, которые заранее нельзя даже предсказать?

— Би!

— Хорошо, если ты считаешь это «небольшим риском»…

Ты оборвала мою жаркую речь:

— Мой ребенок болен муковисцидозом, стопроцентно болен — большая, жирная цифра сто. И если лечение дает ему все шансы выздороветь, я обязана рискнуть.

— Ты сказала, что хромосому вводят в живот?

— Ну да, а как еще передать ее ребеночку? — По голосу я поняла, что ты улыбаешься.

— То есть генная терапия окажет воздействие и на тебя.

Ты вздохнула. Издала усталый вздох младшей сестры, которой надоели нотации старшей.

— Тесс, я твоя сестра. У меня есть право волноваться за тебя.

— А я — мать своего ребенка.

Такого ответа я от тебя не ожидала.

— Я напишу тебе, Би.

Ты положила трубку.

— Она часто писала вам? — спрашивает мистер Райт.

Ему вправду интересно, или это имеет существенное отношение к делу?

— Да. Как правило, в тех случаях, когда предполагала мою негативную реакцию. Либо когда просто хотела разобраться в себе, привести в порядок мысли и ей был нужен молчаливый слушатель.

Не знаю, догадываешься ты или нет, но мне всегда нравились твои монологи. Правда, они частенько выводят меня из себя, зато какое облегчение — хоть на время освободиться от роли критика.

— Полиция предоставила копии писем Тесс, — кивает мистер Райт.

Прости, мне пришлось отдать им все письма.

Мистер Райт улыбается.

— Особенно запомнились «земные ангелы».

Приятно, что он обратил внимание на вещи, важные лично для тебя, а не просто для следствия.

«Все эти люди, которых я совершенно не знаю, день за днем, месяц за месяцем, год за годом трудились, чтобы найти лекарство. Во-первых, исследования проводятся на деньги некоммерческих фондов. Представляешь, рядом с нами есть ангелы! Ангелы в белых халатах или твидовых юбках — те, кто устраивает благотворительные пробеги, организует сладкие ярмарки, прилагает массу усилий ради того, чтобы в один прекрасный день чужой ребенок излечился от страшной болезни».

— Ваши опасения утихли благодаря этим строчкам? — спрашивает мистер Райт.

— Нет. За день до того, как я получила письмо, пресса запестрела сведениями об экспериментальной терапии. Сенсационную новость о генном способе лечения муковисцидоза напечатали все американские газеты, по телеканалам сплошными блоками шли сюжеты, посвященные этой теме. Правда, по телевизору почти ничего не объясняли, только без конца показывали фотографии выздоровевших детишек. На первых полосах гораздо чаще встречалась фраза «чудо-детки», нежели «генный метод лечения».

— Здесь творилось то же самое, — подтверждает мистер Райт.

— Много информации нашлось и в Интернете, так что мне удалось подробно изучить вопрос. Выяснилось, что испытания полностью соответствуют регламенту, у компании «Хром-Мед» есть все необходимые разрешения. В Британии уже родились двадцать совершенно здоровых младенцев, которым на раннем этапе внутриутробного развития диагностировался муковисцидоз. У матерей не выявлено никаких побочных эффектов. Женщины в Штатах, беременные детьми с муковисцидозом, умоляли включить их в программу эксперимента. Я поняла, что Тесс очень повезло.

— Что вам было известно о компании «Хром-Мед»?

— Что она занимается исследованиями в области генетики уже не первый год. «Хром-Мед» заплатил профессору Розену за разработку искусственной хромосомы и нанял его для продолжения научной работы.

Чтобы твоим ангелам в твидовых юбках не приходилось собирать деньги.

— Кроме того, я видела несколько телевизионных интервью с профессором Розеном, изобретателем чудесного лекарства.

Понимаю, это совсем не важно, однако мое мнение по поводу экспериментального лечения изменилось именно благодаря профессору Розену. По крайней мере он заставил меня взглянуть на этот метод с надеждой. Помню, как впервые увидела его по телевизору.

Ведущая утренней новостной программы томно промурлыкала свой вопрос:

— Итак, профессор, расскажите нам, каково это — ощущать себя человеком, сотворившим чудо, как вас теперь называют?

Профессор Розен, сидевший напротив ведущей, выглядел типичным «ботаником»: очки в проволочной оправе, узкие плечи, нахмуренные брови; где-нибудь за камерой непременно висел белый халат.

— Едва ли можно вести речь о чуде. На работу ушли десятки лет и…

— Как интересно, — заметила ведущая.

Она поставила в предложении профессора точку, но тот ошибочно воспринял ее возглас за стимул к дальнейшим пояснениям:

— Причиной заболевания является мутация в гене трансмембранного регулятора проводимости, часть которого образует хлоридный канал. Ген муковисцидоза локализован в седьмой хромосоме. Он вырабатывает белок, именуемый кистофиброзным трансмембранным регулятором, сокращенно КФТР.

Ведущая провела рукой по стройному бедру, разглаживая узкую юбку-карандаш, и очаровательно улыбнулась.

— То есть, говоря простым языком…

— Я и говорю простым языком. Искусственная микрохромосома, которую я изобрел…

— Боюсь, сложная терминология не слишком понятна нашим зрителям, — проворковала ведущая, беспомощно всплеснув руками. Эта кукла жутко меня раздражала — кстати, профессора тоже.

— Ваши зрители не обижены умом, так ведь? Моя искусственная хромосома способна перенести здоровый ген в клетки без какого-либо риска.

Наверное, профессору Розену следовало предварительно потренироваться в изложении своей науки примитивным слогом. Со стороны казалось, будто он и сам уже по горло сыт этим дурацким представлением.

— Искусственная хромосома обладает способностью не только внедрять, но и стабильно удерживать оздоровляющий ген. Искусственные центромеры…

Ведущая поспешила прервать очередную порцию тезисов:

— К сожалению, на этом придется закончить вашу лекцию, профессор, так как сейчас мы увидим кое-кого, кто хотел бы выразить вам особую благодарность. У нас прямое включение.

Ведущая обернулась к большому телеэкрану. В кадре появилась больничная палата, молодая мать, вся в слезах от счастья, и гордый отец с новорожденным младенцем на руках. Родители горячо поблагодарили профессора Розена за то, что он вылечил их мальчика и прелестный малыш родился совершенно здоровым. Профессора, однако, происходящее не привело в восторг, он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он отнюдь не упивался славой, и этим вызвал у меня симпатию.

— Значит, вы поверили профессору Розену? — спрашивает мистер Райт.

Своими впечатлениями он не делится, хотя, безусловно, тоже видел профессора во время массированной информационной кампании.

— Да. Во всех телеинтервью профессор Розен выглядел преданным служителем науки, полностью лишенным тщеславия. Он держался очень скованно; дифирамбы, льющиеся со всех сторон, вызывали у него лишь смущение и досаду.

Мистеру Райту я этого не говорю, но профессор чем-то напомнил мне мистера Норманса (он ведь и у тебя вел математику?). Учитель был человеком добросердечным, но глупость учениц неизменно повергала его в замешательство, и он сыпал уравнениями, как автоматными очередями.

По логике, неумение профессора Розена работать на публику, очки в проволочной оправе и сходство с пожилым учителем вряд ли можно назвать убедительными аргументами в пользу безопасности экспериментального лечения. Скорее, они послужили тем внутренним толчком, который требовался мне, чтобы преодолеть страхи.

— Тесс рассказывала вам, в чем заключалась процедура и что происходило потом?

— Нет, просто сказала, что ей сделали укол и теперь нужно только ждать.

Ты позвонила мне глубокой ночью — то ли забыла о разнице во времени, то ли сочла ее несущественной. На звонок ответил Тодд. Он передал трубку мне, недовольно бурча: «Боже милостивый, половина пятого утра!»

— Сработало, Би. Он здоров.

Я расплакалась. Плакала не стесняясь — всхлипывала, размазывала по лицу слезы радости. Я страшно переживала — нет, не за ребенка, а за тебя, за то, как ты будешь любить и растить малыша, больного муковисцидозом. Тодд испуганно посмотрел на меня.

— Черт побери, это же прекрасно!