Книга: Это мое

Это мое

Я помню тот Ванинский порт

И вид парохода угрюмый,

Как шли мы по трапу на борт

В холодные мрачные трюмы.

Я подсчитал, что в жизни я, пожалуй, голодал примерно одиннадцать лет подряд.

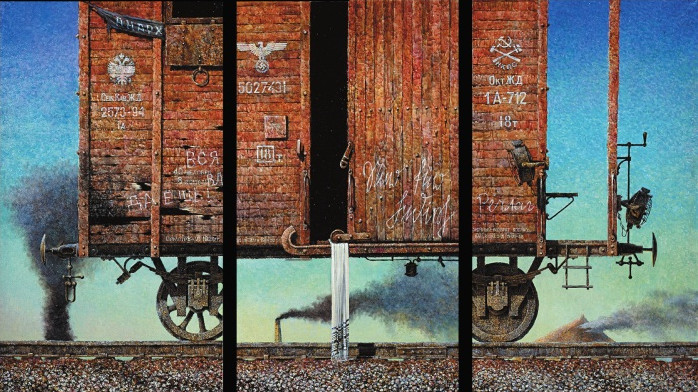

Сейчас их остались единицы, тех, кто на собственной шкуре прочувствовал мудрость вождя всех народов, кто пережил ночные допросы, этапы, кто стоял на ледяном ветру на разводах, кто не умер от истощения на лесоповалах великих строек. Их были сотни тысяч, миллионы граждан, ставших вдруг шпионами всех разведок, троцкистами, правыми и левыми уклонистами, диверсантами, вредителями и вообще врагами народа, как будто они сами не есть народ. Магадан, Воркута, Дальлаг, Экибастуз, Беломоро-Балтийск — это горные вершины, это миллионники, крупнейшие центры по превращению людей в лагерную пыль. Были и сотни других, не столь знаменитых и даже совсем секретных, но не менее эффективных и зловещих. Ни одна труба не дымила без участия зэков, ни один канал, ни один завод, ни один котлован, ни одна шпала не обходились без их рабского труда. Представьте себе, что в гигантском бюджете Министерства внутренних дел отдельной строкой были выделены расходы на производство сотен километров колючей проволоки — «Специнвентаря для охраны объектов внутреннего подчинения», и сотни цехов по всей стране в три смены гнали эту продукцию, а спрос каждый год превышал технологические возможности. «От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей… Всюду жизнь привольно и широко, точно Волга полная, течет, молодым везде у нас дорога…»

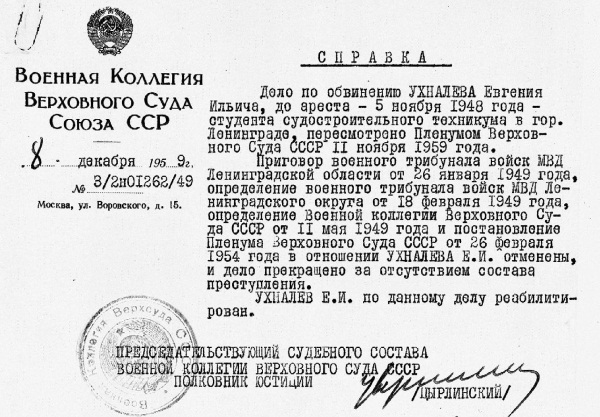

Вот и выпала третьего ноября 1948 года эта дорога семнадцатилетнему ленинградскому мальчику Жене Ухналеву. В тот вечер он возвращался домой к маме и бабушке на трамвае с Выборгской стороны от родственницы. Но Аннушка уже пролила масло, уже был написан, отправлен (куда следует) и прочитан (кем надо) донос. Машина заработала. Последовало распоряжение, появилась папка, были выделены люди, знаменитая 58-я статья готовилась проглотить еще одну человеческую жизнь. В общем, возникло «дело». На углу улицы Марата и Кузнечного переулка Женя вышел из трамвая. До дома рукой подать, и тут он заметил военный патруль. Патрули в городе тогда были делом обычным, но этот ждал именно его. Подошли, попросили представиться, офицер удовлетворенно щелкнул пальцем, и в ту же минуту сдвинулась с места припаркованная неподалеку «эмка». В ней уже сидели настоящие чекисты. В этот вечер Женя Ухналев домой не попал, а оказался в Большом доме, во внутренней тюрьме НКВД, куда его завезли с улицы Каляева (ныне Захарьевской). Железные ворота открылись и закрылись, прежняя жизнь закончилась.

Можно только представить, что пережила в ту ночь его мать. И таких матерей, отцов, братьев и сестер по всей стране было не перечесть. Очень скоро Женя узнал, что занимался антисоветской пропагандой, пытался готовить теракт, планировал совершить диверсии, хранил оружие — и не один, а в сговоре с целой бандой преступников. За такое полагалась высшая мера! Но ему повезло: в связи с отменой смертной казни (нужны были руки, страна была обескровлена) он получил 25 (!) лет лагерей. Тоже, конечно, смерть, но растянутая на годы.

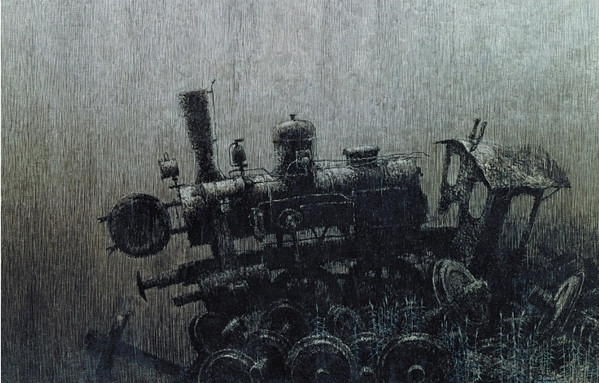

И вот первый этап. Не «этапы большого пути», а сталинские лагерные этапы с конвоем и беснующимися овчарками, с матом и ночной погрузкой в товарняк, с дикой теснотой и вшами, с оправкой в туалетах, от которых может вырвать уже на подходе. И так, медленно, по неделям, но неуклонно на север, в глубь страны, в прекрасную Воркуту.

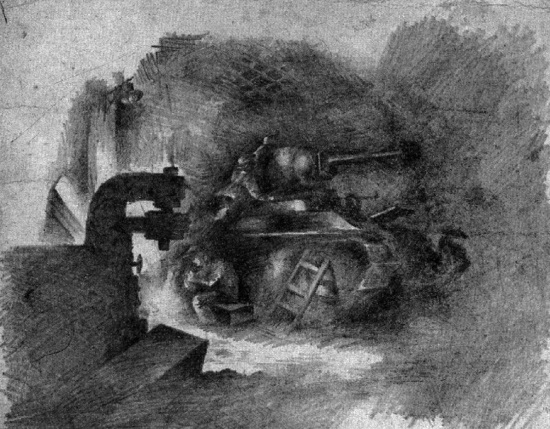

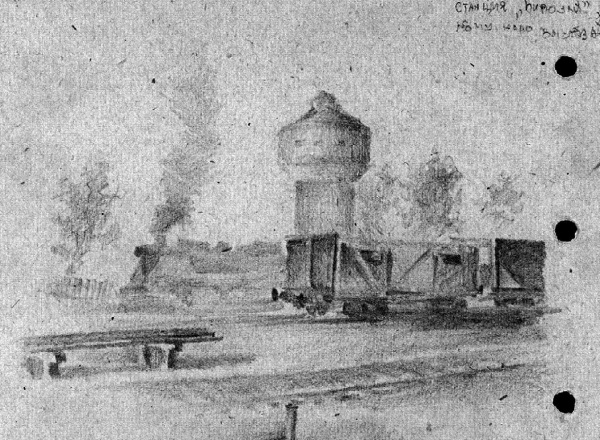

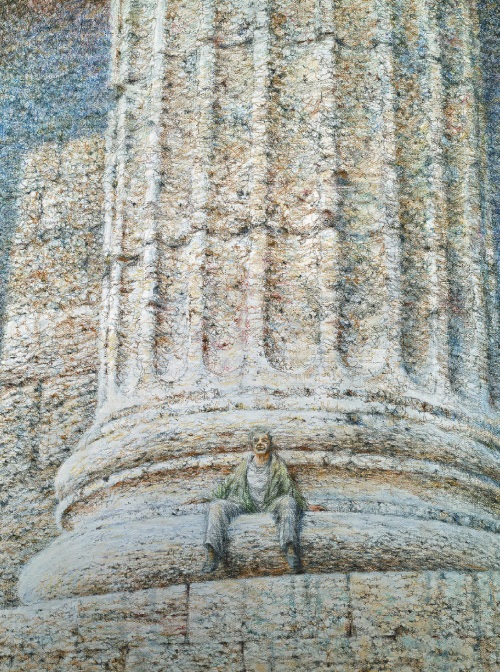

Но жизнь, конечно, богаче наших представлений о ней. Была она и там, в лагерях и на зонах. И везение, и счастливые дни тоже бывали, как у Ивана Денисовича, например. Спасителем юного зэка оказался земляк из Ленинграда, как говорил сам Ухналев, «громадного роста дядька, начальник механических мастерских 6-й шахты Иван Шпак, тоже заключенный, но с возможностями». В забой Ухналева уже не посылали, и началась его лагерная «карьера» на поверхности. Дневальный в клубе, ассенизатор, кочегар в котельной, художник, чертежник. Потом тяжелейший плеврит, почти чахотка и лагерная больница. Его скромные, маленькие, на пожелтевшей бумаге рисунки того времени сохранились и очень хороши. На них деревянные технические строения с наклонными галереями, как над любой шахтой, вполне обычные, нестрашные, но почему они вызывают такую тоску? И смотреть тяжело, и не смотреть невозможно. Ничего нет, а время читается мгновенно. Страшное время.

В 1953-м умер Отец Народов. В 1954-м расстреляли Берию и еще полсотни его генералов. В воздухе запахло другими порядками, но миллионы продолжали сидеть. И опять повезло. Женя Ухналев вышел одним из первых. Под пересмотр попали дела несовершеннолетних, отбывших больше половины срока (до этого срок скостили до десяти лет). Прошло шесть лет, и он вернулся живым в Ленинград к маме, а не на сто первый километр. Так что по звериным меркам этой страны ничего страшного не произошло. Шесть лет украденной жизни — ерунда, пустяк. Дальше была другая, долгая жизнь, и она, слава Богу, продолжается. О ней спокойно, уже исчезающим человеческим языком, с точными деталями, от которых появляется почти стереоскопическое изображение, рассказывают он сам и его работы.

Мы живем в другой стране. Даже тысячелетие и то новое. Но кажется, что снова становится душновато. Чем-то потянуло почти забытым, нашим, советским, неискоренимым. Я вот не могу отделаться от мысли, что недавно принятый закон «о государственной измене» что-то мне очень напоминает… Но я, наверное, не прав, надо будет у Ухналева спросить, он из последних настоящих знатоков. Жизнь научила.

Анатолий Белкин юн год, Санкт-Петербург

Я родился в Ленинграде 4 сентября очень далекого 1931 года…

Раньше были такие времена, когда мне было как-то стыдно говорить о возрасте, потому что я был моложе всех и все снисходительно улыбались: «Ха-ха». А теперь, получается, все наоборот…

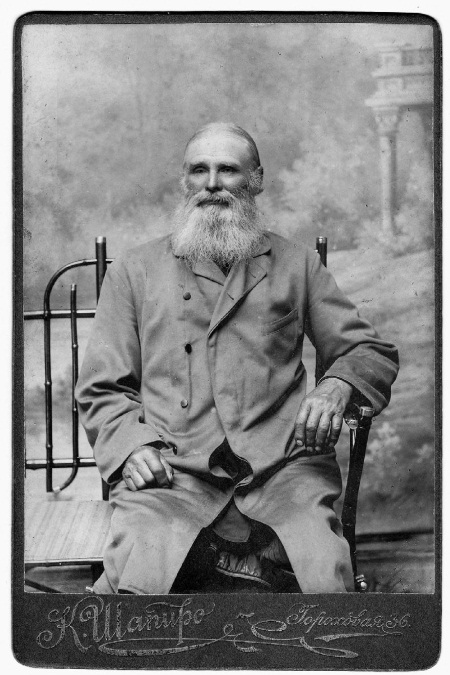

Короче говоря, 1931 год. Родился я на Кузнечном, в доме, который и сейчас еще существует, напротив рынка, — красивый особнячок в стиле ампир, вот там как раз и был роддом. И меня, естественно, очень быстро перенесли на улицу Марата, дом 31, где мы жили все довоенное время, да и после войны тоже. Это была дедовская квартира, и дед еще был жив, и бабушка. Моя любимая бабушка вообще прожила очень-очень долго, и всю жизнь она была рядом со мной. Ее звали Мария Ерофеевна. А дед, Алексей Васильевич, умер перед самой войной, в 1939 году. Я очень хорошо помню деда. Он всю жизнь был бухгалтером, много работал дома. До революции не было главных бухгалтеров, старших и так далее, так что он ни много ни мало был бухгалтером губернской земской управы, довольно приличная чиновничья должность. Губернская земская управа помещалась в том доме, где сейчас находится 37-я поликлиника, на улице, которая сейчас называется улицей Правды, а раньше была Кабинетской.

Дед с бабушкой сначала жили в селе Медведь, это было такое большое село на Псковщине, оно и сейчас есть. Мой сын Андрюшка некоторое время назад заезжал туда и рассказывал, что там многое сохранилось. Конечно, многое изменилось, потому что было разрушено войной и временем, но облик сохранился почти без изменений. В этом селе раньше, до революции, жило очень много евреев, такое было своеобразное местечко, где жила бабушка. И вот дед с ней однажды познакомился. Там была настоящая драма: он уже был женат, у него уже была дочь, он их бросил, сошелся с бабушкой, был практически проклят своими родителями, потому что они были ортодоксальные православные, а бабушка, естественно, была отвергнута своей еврейской родней.

В 1911 году, когда начались все эти семейные перипетии, они приехали в Петербург и поселились на Боровой улице. Но, к сожалению, мы все немножко идиоты и не обращаем внимания, не запоминаем, даже не интересуемся такими вот деталями. До недавних пор можно было многое выяснить, просто задав бабушке вопрос, но я его не задал. Так и не знаю, где именно на Боровой они жили. Зато я знаю одну забавную деталь. Бабушка с дедушкой сдавали одну из комнат своей квартиры на Боровой некоему студенту по фамилии Скрябин и по имени Вячеслав. Он жил в этой комнате со своей сестрой… Я не могу ручаться за абсолютную точность, но вспоминаю именно так. Точно знаю только, что он играл много на скрипке, и моя мама, будучи еще совсем маленькой девочкой, приходила, садилась в открытых дверях, на пороге, и слушала. А потом этот студент съехал, сменил фамилию и через пару десятилетий стал главой советского правительства Вячеславом Михайловичем Молотовым. А еще раньше мои бабушка с дедушкой переехали на Марата, 31.

Могу сказать, что дед никогда не любил Советскую власть, но не был ее врагом, он просто ее не воспринимал и не скрывал этого. Бабушка была мудрее всех — она молчала, когда было нужно. Но она тоже не принимала большевиков, потому что прекрасно помнила старые времена. А мама была а-ля коммунистка. Она была из тех натур… такая отрыжка старых времен. Очень доверчивая, наивная. Если напечатано — значит, это истина.

Довольно сложно вспоминать свое детство, особенно хронологически, когда тебе за восемьдесят. Я почти ничего не помню, даже зрительно… Я был болезненным ребенком, к тому же время было очень тяжелое, голодное. Помню, что до войны было голодно, да и после всегда было довольно голодно. Однажды я очень тяжело заболел, и меня отнесли к очень известному по тем временам доктору Гржебовскому. Мне рассказывали, как меня положили на стол, развернули, и доктор, не дотрагиваясь, брезгливо осмотрел меня и сказал: «Кормите овсянкой». И, судя по всему, это были верные меры.

Меня начали кормить овсянкой. Для того чтобы ее достать, из дома приходилось выносить очень многое и нести в Торгсин. Очевидно, благодаря должностям, которые занимал дед, в доме что-то было. У нас была средняя семья, но по-хорошему средняя, без всяких пролетарских заморочек, так что было что выносить. И я выжил.

Одно из первых моих детских воспоминаний относится к 1934 году, мне тогда было три. Я зрительно помню, что отец нес меня на руках через Аничков мост, как всегда, вокруг была серо-черная толпа. И со стороны Невы на фоне серого неба вдруг стали видны красные всполохи — прожектора. Я спросил — папа, что это? Он сказал — это Кирова убили. Или, например, в ноябре 1937 года мы шли с отцом через Дворцовую площадь, было так же серо и холодно, в этом городе всегда холодно. На здании Главного штаба висели большие, в полтора этажа, портреты. Я спросил — кто это? Отец ответил — это товарищ Ежов.

Помню, мне было года четыре, и меня повели фотографироваться. На Невском проспекте, где сейчас находится фешенебельный «Невский Палас». А раньше не было никаких офисов, в каждом окне, в каждом полуокне жили люди, и в подвалах, и на чердаках. Так вот, в том доме справа были вход и лестница на второй этаж, где располагалась «Фотография». Сейчас этой двери уже нет. И меня привели туда фотографироваться. Родители о чем-то договаривались с фотографом, потом хватились — а меня нет! Куда делся? Открыли дверь и видят: по этой длинной лестнице, которая идет между первым и вторым этажом одним пролетом, я на четвереньках, попкой вперед спускаюсь, сбегаю, весь в слезах. Так не хотел фотографироваться. Но меня вернули, конечно, и сфотографировали. Стою, какой-то совочек держу в руке.

А одно из самых ранних разочарований в моей жизни было таким. Когда-то на Стремянной был дом, в котором располагалась международная телефонная станция, единственная в городе. А на первом этаже была булочная. Когда бабушка ходила по магазинам, она всегда брала меня с собой — гулять. И мы почему-то всегда заходили в эту булочную, где бабушка покупала мне меренги. И еще мы там покупали хлеб — или кирпичик, или круглый, от которого бабушка всегда отщипывала вкуснейшую хрустящую корочку и отдавала мне. И вот в один прекрасный день она оторвала мне эту корку, и я почувствовал, что вкус не тот — зачем-то они там изменили рецептуру. Глупость, конечно, но это было одним из моих главных детских разочарований.

В 1937 году, когда мне исполнилось шесть, мама была мобилизована, и ее отправили в штаб Республиканской армии Испании. Мама к этому времени окончила множество всяческих учебных заведений — и музыкальное, и Академию художеств, которая называлась ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт), — и успела поработать по специальности, то есть художницей, на фабрике Урицкого, даже принимала участие в разработке какого-то рисунка для пачки сигарет, кажется, для «Казбека». Но в результате взяли не ее рисунок, а Бенуа — тот самый черный всадник на фоне горы. С Бенуа было сложно соперничать — авторитет, профессионал.

Мама, кроме всего прочего, окончила курсы иностранных языков в институте имени Герцена. И ее вместе с еще одиннадцатью знающими испанский язык девушками послали в Испанию. Маме тогда было 30 лет. И вот примерно с этого момента я себя более или менее помню. Я помню, как мы с бабушкой провожали маму на Московском вокзале — она отправлялась через Москву. Я даже помню погоду в тот день. Для меня вообще это очень важно, всю жизнь, всегда я запоминал не только зрительные образы, но и погоду. Был, как сейчас помню, какой-то сизый, морозный вечерний полусумрак. Из-за этого сизого мороза у меня осталось ощущение, что на платформе мы находились одни, хотя, конечно, этого не могло быть. Вообще в те времена события типа отъезда моей мамы воспринимались со знаком «наоборот» — это скрывалось, причем скрывалось от всех. И я даже не уверен, что сам знал об Испании, — во всяком случае, я этого не помню. Сначала я знал, что мама поехала в Москву, и на вокзале мы провожали ее как раз в Москву. Думаю, что про Испанию я узнал где-то через год и совершенно никак не отреагировал на эту новость — ну и что? Я был еще слишком маленький, и мы тогда, если говорить о детях, были другими — более зелеными, мы были травой. А взрослые стремились о таких вещах разговаривать очень сдержанно и только в кругу семьи. Фоном жизни тогда был страх, вернее, не страх, а дисциплина мышления. Зато я помню, что мама приехала, когда я пошел в первый класс — а мы тогда ходили в школу с восьми, а не с семи лет, — и на мне появились свитера «оттуда». Что-то удивительное, невиданное, невообразимое! И учительница Марья Ивановна, спросив, откуда у меня такой свитер, и услышав ответ, что его мне привезла мама, с полусмехом сказала: «Ой, я тоже такой хочу».

У меня остались странные воспоминания о детстве и о Ленинграде того времени. У меня осталось ощущение, что город в те годы как бы делился на две части. Вот нормальный город, где жили и работали нормальные люди. И другой город, наличие которого всеми ощущалось на подсознательном уровне. Он начинался от Лиговки, где жила всякая чернь. Сейчас этого разделения нет, сейчас все перемешалось, влилось одно в другое. Сейчас многие из тех, которые, по логике вещей, должны бы быть приличными, наполовину стали чернью. Чернь и нищие на улице сейчас одеты приличнее средних, обычных людей. А тогда все было иначе…

Мы жили в коммуналке, отдельных квартир тогда были единицы. Те, кто жил в отдельных квартирах, по должности были как бы кандидатами на расстрел. То есть у деда с бабушкой имелась небольшая старая трехкомнатная квартира с кухней и коридором, которую они первоначально наняли у домовладельца, но потом, после революции, когда началась вся эта чехарда с подселениями, квартира отошла им. И так получилось, что наших комнат в ней осталось только две, зато большие, 24 и 26 метров. Была еще одна, 12-метровая, мамина, и туда стали все время кого-то подселять. Помню, в ней жил какой-то чекист, один, без семьи. Потом пропал куда-то. Потом там жила какая-то Евгения Григорьевна. Такая невысокая, очень немолодая женщина, не помню, кем она работала. Я ее по-детски звал Виготка. Кажется, она умерла во время блокады. В общем, наша квартира была не совсем коммунальной, но там все время кто-то жил, кроме нас. При этом мы, словно по инерции, оставались ее хозяевами. И еще я помню, что бабушка никогда не работала, а всегда занималась домом и была абсолютной хозяйкой кухни.

Еще мы снимали дачу в Прибытково, но про нашу дачную жизнь я совсем ничего не помню.

Зато я помню двор. Я очень много времени проводил во дворе. Тогда никто не боялся за своих чад — во дворе все бегали, целыми днями там пропадали, пока из окна, из форточки не позовут, например, ужинать. Двор был спокойный, а самой популярной игрой была, естественно, игра в войну. Все всегда жили в каком-то ожидании войны, ведь со всех сторон наступал империализм.

У нас во дворе были два брата, прирожденные уголовники. Они или все время сидели, или к ним приходила милиция. С самого раннего детства и дальше, по мере их взросления. Нас они не обижали, мы вообще их не интересовали, у них были какие-то свои дела. Но вообще уголовники были в каждом дворе, обязательно. И при этом парадоксальным образом было спокойно. Своих не трогали.

Наверное, стоит сказать несколько слов о моем отце. Это был очень странный человек… Я не очень люблю о нем вспоминать. Насколько все вокруг говорили, он был не лишен каких-то конструкторских талантов. Он был инженер, но инженер, конечно, не в старом понимании, а уже в советском, такой рабфаковец. Он был сельского происхождения, страшно закомплексованный. Он часто говорил о том, его жена выше его, красивее, талантливее и так далее, все время обращал на это внимание.

Однажды, когда мама уже была в Испании, он увез меня в Смоленск. У Даниила Гранина в книге «Зубр» о генетике Николае Тимофееве-Ресовском есть описание этих мест, и оно слово в слово совпадает с моими воспоминаниями. Мы приехали в деревню, которая когда-то была имением тех самых Ресовских. Я помню речушку на некотором расстоянии от деревни, парк со школой, которая когда-то была дворянским домом. Мы жили в небольшой пристройке, а рядом был дом родителей отца, но я их не помню, даже зрительно. Помню, как отец стрелял грачей и мы их потом ели, это было очень распространенное лакомство. Время-то было голодное.

Еще я помню, как мы должны были лететь в Анапу, но не полетели. Отцу, видимо, по работе полагались какие-то льготы, но нужно было доплатить, на что он сказал, что денег не кует. Это было очень типичным его свойством. И, в общем, мы никуда не полетели.

А потом, в 1939-м, вернулась мама, и они с отцом развелись, потому что он, конечно, был такой мелкий пакостник. И после этого нужно было как-то менять жилищные условия. Одного из бабушкиных братьев, Кивушку, поселили у нас. Разделили кухню, сделали еще одну крошечную комнатенку с окном, метров десять, и его там поселили. Он был с женой, и жена его была странным инертным существом, ее звали Дарья Семеновна, я называл ее Писенна. Она была из той породы людей, которые ничего не умеют, ничего не могут, они всегда больны. И она тоже всегда была больна… А отцу отдали комнату, в которой до того жил этот брат, где-то на Выборгской стороне, и я не знаю, где именно. В то время я его не навещал. Да и позднее я к нему приезжал только за алиментами. Он к тому времени переехал на Гороховую, и я к нему приезжал два раза в месяц.

Мы стали жить большой семьей. Бабушкин брат прожил долго, а Писенна умерла во время блокады.

Кивушка, который у нас жил, был странный, у него руки росли из задницы, он ничего не мог, кроме своего закройного, лампочку не мог вкрутить. Инертный был, как и его жена. Но уж свое закройное дело знал — будь здоров! А Гаврюшенька — это была ртуть. Еще во времена НЭПа он сразу завел дело, магазин в Гостином дворе — «Ярославское полотно». Он был безумно предприимчивый делец. Кроме этого, он еще и постоянно влезал в разные толковые авантюры. После НЭПа он, конечно, сидел в Большом доме. Тогда чекисты из всех выпаривали золото. Помню одну Гаврюшину реплику, уже после его освобождения: «Ну что это за хлеб? Вот когда я сидел там, вот это был хлеб. Не хлеб, а пряник!» Очевидно, их там неплохо кормили, чтобы сохранить им жизнь и выпарить как можно больше золота. И, думаю, выпарили, потому что у Гаврюшеньки явно что-то было. А в Большом доме ведь неважно, стойкий ты или нет, — все равно выпарят… Гаврюша вообще был удивительный человек. Однажды, через много лет после войны, сидели перед телевизором. И Гаврюша, Гавриил Ерофеевич, говорит моей маме: «Валечка, не пойму, они по-итальянски или по-испански?» Я ему: «Много ты, Гаврюша, понимаешь!» И тогда он повернулся и начал говорить — сначала по-итальянски, потом по-испански.

Он долго жил в Париже, у него был парижский диплом. И он был очень предприимчивым человеком. Уже когда Хрущев проводил какие-то очередные реформы и заморозил облигации, все орали, шумели, бурлили на своих кухнях, что будут этими облигациями оклеивать стены в сортирах. И может быть, даже оклеивали. А Гаврюшенька спокойно ходил по улицам, останавливался у каждого пивного ларька, которых тогда было много и к которым всегда стояли очереди, и по рублю скупал эти облигации. Их у него скопился, наверное, кубометр. И он дожил до тех времен, когда начали выплачивать. Интересный был человек. Его внучка, поэтесса Светлана Розенфельд, — моя троюродная сестра, в семье которой мы жили в эвакуации.

В 1939 году я пошел в школу в Коломенском переулке. Здание сохранилось и поныне, только теперь это не школа. Там есть большой сквер, в глубине выстроена музыкальная школа, а за ней — трех— или четырехэтажное здание силикатного кирпича, вот в нем как раз и располагалась школа. В те времена в школу начинали ходить не с семи, а с восьми лет, и я туда ходил 1939-й и 1940-й годы. Меня отводила и встречала та самая Писенна — кажется, это было единственным, что она была способна делать.

К тому времени я уже рисовал, и рисовал, насколько я теперь разумом понимаю, весьма неплохо. То есть это был не детский уровень, не уровень нынешних выставок детских рисунков. На какой бы выставке детского рисунка я сейчас ни был, где бы я их ни видел — это какая-то профанация, какое-то безумие! Я ни разу не видел ни одного талантливого штриха, это поразительно! Казалось бы, их сейчас миллионы, и они все рисуют и выставляются, должен быть хоть один какой-то рисунок или акварелька, в которой бы что-то я увидел! Но нет. То есть мне иногда кажется, что нужно вообще законодательно запретить детям рисовать и выставляться.

Но я отвлекся. В общем, какими-то судьбами я попал на курсы рисования. Шел 1941-й год, полгода до войны. Бабушка водила к профессору Эйснеру, это было на Невском проспекте. Есть дом, где сейчас кинотеатр «Художественный», а в следующем доме в сторону Адмиралтейства наверху был эркер. В нем располагалась какая-то громадная трех— или четырехоконная комната, гигантская, забитая старой мебелью, драпировками, предметами прикладного искусства — тем, что сейчас назвали бы хламом и вынесли бы на помойку во дворе. Профессор был немного сгорбленным одиноким старичком, как мне тогда казалось, да он, очевидно, старичком и был. И он мне давал уроки. С тех времен у меня даже остался альбом рисунков. Мне кажется, именно тогда я начал совершенствоваться в искусстве рисования.

А потом, 23 июня 1941 года, мы пришли к нему, а он открыл нам дверь и сказал: «Как вам это нравится?» Я его слова на всю жизнь запомнил.

После возвращения мама стала работать в «Интуристе», и ее назначили директором испанского детского дома в Пушкине, под Ленинградом. В то время из Испании вывозили детей, оставшихся без родителей, так вот, именно эти дети и жили в том детском доме. Он расположился на Колпинской улице, теперь она зовется Пушкинской. А Пушкин тогда назывался Детским селом, называть его по-старому, Царским селом, было нельзя. Рядом была маленькая служебная постройка для сотрудников, и мы в течение нескольких лет проводили там довольно много времени.

Сначала мы жили в том домике на Колпинской, он даже выстоял в войну, и я, приехав туда в конце 1940-х, видел его. Сейчас-то его уже нет, остался пустырек, трава зеленая. А потом, в 1941-м, мы жили уже на территории детского дома. Я помню, что все время была прекрасная солнечная погода и мы много общались с испанскими детьми на совершенно непонятном языке. Мы выучивали какие-то их словечки, они — какие-то наши, так и общались. Но они все были старше нашей детской компании, так что им было не очень интересно с нами. Но никто не запрещал — общайтесь сколько хотите.

Там были и мальчишки, и девчонки, и они были другими, потому что были без родителей, потому что пережили войну. А война очень взрослит, меняет человека. Помню такую деталь. Белая летняя ночь, я сплю. А уже шла война, но самое начало этой войны в Ленинграде никак не ощущалось. Только карточки появились, и то не сразу. Так что была просто теплая белая ночь, и я вдруг проснулся, оттого что в нашей комнате очень много народу, этих самых испанских детишек. Они прибежали к моей маме, потому что слышалась канонада, приближались немцы. А испанские дети знали, что такое канонада. А мы еще нет.

Еще помню один случай. Когда мы жили в Пушкине на Колпинской, рядом с нами была булочная с полуподвалом. Забавный такой домик с фронтоном. Однажды мама послала меня за каким-то батоном. Этого батона не оказалось, а я был еще настолько мал, что мне кассирша никак не могла объяснить, что она мне выбьет чек на другой, на копейку дороже. Я выскочил из этой булочной ужасно расстроенный, выбросил чек на газон, прибежал домой и говорю — мне ничего не дали. Бабушка говорит: «Как это так не дали?» Пошла со мной обратно. В то время всегда и везде были очереди, много народу. Нельзя было куда-либо прийти и просто взять то, что надо. Мне кажется, это было как-то связано с человеческой психикой. Народ-то вообще жуткий был всегда… Короче говоря, мы пришли, бабушка стала разбираться, что вот, мол, мальчика обидели, деньги взяли, не дали чек. Продавщица говорит: «Да как же это? Вот, дали». Я в слезах. «Тебе же дали чек!» — говорит бабушка. «Да, дали». — «Куда ты его дел?» — «Я его бросил на газон…» Перевел бабушку через дорогу и показал — вот, чек лежит. Такое серьезное детское переживание.

Еще я очень отчетливо помню момент объявления войны. В тот день мы как раз собирались уезжать в Детское село. За мамой тогда ухаживал директор Кировского завода Николай Дмитриевич Пузырев, чудесный дядька. Раньше он был мужем маминой подруги, с которой она была в Испании, но они уже разошлись, и эта подруга, что называется, как бы отдала своего мужа маме. Этот Николай Дмитриевич должен был прислать ЗИС-101. Конечно, все мальчишки во дворе знали от меня, что за нами приедет такая машина. Еще бы, такое событие! Тогда не было паскудной зависти, как теперь. Просто событие, приключение. У нашего двора на Марата до сих пор у ворот есть две приворотные тумбы, только в моем детстве они были выше — или земля тогда была ниже. Стоял прекрасный солнечный день — редчайший случай в этом городе. Я сидел верхом на левой чугунной тумбе, ногами не доставал до земли. От Кузнечного подошла мама и сказала, что мы сегодня никуда не поедем, потому что началась война. Очень плохо, подумал я, что мы не поедем на дачу, но зато так интересно. Рядом с нашим домом был двухэтажный дом Ольги Пушкиной, где умерла Арина Родионовна. На нем висели фанерные квадратные громкоговорители, вокруг которых толпился народ. Очевидно, все они слушали об объявлении войны. Но это было это не в четыре утра, а где-то около одиннадцати или двенадцати дня, насколько я помню. А потом я побежал во двор, и мы сразу начали играть в войну.

Когда я сообщил всем во дворе новости, мальчишки заликовали: «А! Война! Ура-а-а!» Как ни странно, детская реакция была такой. Взрослые тоже восприняли новость очень спокойно. Потому что все были уверены — война не продлится долго и мы скоро победим. Никто не сомневался! Естественно, мы будем воевать на чужой территории, а нашей страны это даже не коснется. И у нас в семье тоже никаких других разговоров не было ни в начале войны, ни до нее. В то время было очень распространено чтение газет и журналов, так вот, в одном из журналов — кажется, это был «СССР на стройке» — помню огромную фотографию, на разворот, олицетворяющую дружбу СССР и Германии: Молотов и Риббентроп, оба в сепии.

Сначала война действительно вообще никак не ощущалась. Потом, через какое-то время, ввели карточки. Помню, 8 сентября мы с мамой по какой-то надобности оказались на углу Марата и Невского. Я бросил взгляд в сторону Московского вокзала и увидел на фоне голубого неба громадный неподвижный белый купол, похожий на кочан цветной капусты. Оказалось, немцы разбомбили Бадаевские склады, и это был дым, но почему-то не черный, а белый. Теперь мы знаем, что на складах был недельный запас растительного масла и сахара и склады эти занимали на карте очень маленькое место, просто, очевидно, происшествием благополучно воспользовались городские власти.

Мы начали получать карточки. И создавалось ощущение, что они не нужны, потому что выкупать приходилось больше, чем было необходимо. Я помню, как бабушка пришла из булочной и принесла хлеб, булку. Она отоварила карточки, а я думал — зачем нам столько? Мы не использовали и четверти того, что получали.

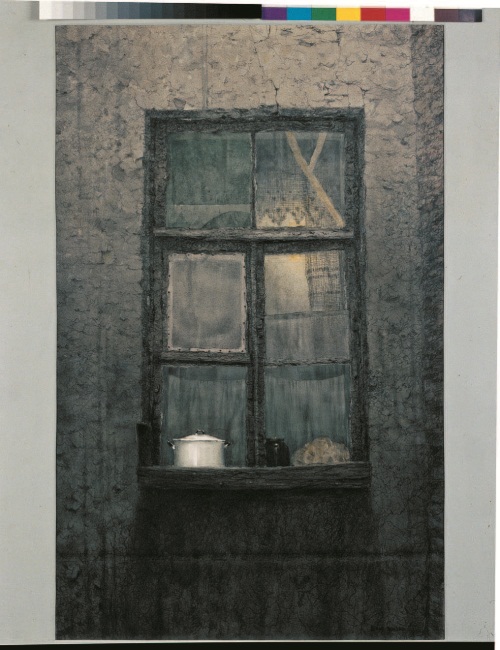

А дальше становилось все хуже и хуже, хуже и хуже. Все холодней погода, все мрачней. Все более голодное время…

Хотя нам, вообще говоря, эвакуироваться не надо было. Оба бабушкиных брата — и Кивушка, который у нас жил, и второй, Гаврюшенька, — были закройщики. Закройщики всегда нужны, при любом голоде, при любых королях и начальствах. Они всегда нейтральные, их никто ни за что не преследует. И, как всякий закройщик, а они были очень хорошими закройщиками, бабушкины братья в то время шили не для всех. Они шили военную форму. А многие офицерики, которые более-менее нормально снабжались, были пижонами. Им надо было подгонять форму, и, главное, им надо было шить форму. И они, естественно, расплачивались хлебом, это была единственная валюта. Интересная деталь: если уговор был на полбуханки, то эту буханку резали не поперек, а вдоль. Почему-то считалось, что, если резать поперек, получится меньше чем полбуханки, а вдоль — точнее. Все считалось на еду.

Рядом с нами по Марата был дом 29. На первом этаже располагалась институтская столовка, студенческая. Я еще был маленький, по городу один не ходил, и вот как-то мы с бабушкой проходили мимо окон этой столовой и увидели, что на асфальте тротуара расплылось большое пятно, не пятно даже, а довольно высокая лепешка каши. Наверное, кто-то нес и выронил. Но еще не пришел настоящий голод. Если бы такое случилось через несколько месяцев, то кто-то бы обязательно упал на колени и вылакал все это прямо с земли. А тут все проходили мимо, смущенно опустив глаза и немножко завидуя тому, что вот, лежит каша. Этот эпизод очень отчетливо врезался мне в память.

Еще помню одну из первых бомб, упавших в нашем районе. Была такая Глазовская улица, сейчас это улица Константина Заслонова, около Лиговки. Там был угловой домик, невысокий, и бомба попала как раз в него. Собралась толпа — смотрели, обсуждали: вон, чего-то там зацепилось, а вон мужик на втором этаже мечется.

Вообще одна из первых бомбежек города, еще до пожара на Бадаевских складах, пришлась на Марата — бомбили дом, в котором располагалась какая-то большая территориальная телефонная станция, окна выходили на Стремянную. Несчастный дом — его разбомбили, потом восстановили, потом он снова разрушился. А рядом с домом по Марата стояли громадные, высотой буквально до третьего или даже четвертого этажа, деревянные столбы с поперечинами, от которых отходили провода. Сплошной лес из столбов. И немцы, видимо, решили, что им необходимо разбомбить эту станцию. Летчики, видимо, были такими асами, да еще и вооруженными такой техникой, что положили все бомбы вдоль Дмитровского переулка, начиная от Колокольни и дальше. Переулок был весь разбомблен. Мы — бабушка, мама и я — пошли смотреть. И весь город пошел смотреть. Толпа непрерывно двигалась в середине переулка, где можно было пройти. Не было ужаса, только удивление. Я как сейчас помню, что в пыли среди камней лежали груды каких-то предметов, но никто ничего не тащил, никто не ждал ночи, чтобы что-то унести. Помню, там валялся большой толстый альбом, кармашки с монетами, и его никто не брал. Такой интеллигентский verboten. Поразительно…

Сейчас много спекулируют на теме артобстрелов и бомбежек Ленинграда. Но я скажу запрещенную вещь — конечно, бомбили, но не в таких масштабах, как любят теперь преподносить. Город уже тогда был громадным, но его бомбили и обстреливали прицельно, а не просто так. И разрушений было не так много, как теперь принято говорить. Вот, например, Невский проспект: была разбита Филармония и дом на углу с Фонтанкой. И, насколько я помню, все. К тому же очень много бомб падало не на дома, а на улицы, в Неву. Немцы очень любили бомбить Неву, потому что там стоял наш флот.

Мы тогда уже спали одетыми, и меня очень раздражало, что как минимум один раз за ночь мы должны были бежать в бомбоубежище. Но потом мы плюнули и перестали туда спускаться. Тогда добрая половина людей не ходила в бомбоубежища. И вот однажды к нам прилетел целый гигантский кагал: Гаврюшенька со своей женой Варваркой, такая приживалка от рождения была, и их сын Юрка, сестра Варвары Елена и ее муж. Они жили на 6-й Советской, на втором этаже, у них была хорошая квартира. Но рядом упала бомба, и у них повыбивало все стекла: «Ужас-ужас! Жить невозможно!» Еще осень стояла, тепло было. И наша квартира превратилась в сплошную лежанку.

Как раз начался голод, пошли первые голодные смерти. И Николай Дмитриевич Пузырев сказал нам, что есть последняя возможность уехать, у них как раз завод эвакуировали. Тогда мы и решились.

Блокада замкнулась, немцы сбивали самолеты. Мы улетали вместе с остатками завода на трех небольших самолетах «Дуглас», у них вместимость была человек сорок. Из города улетали эвакуируемые, а обратно самолеты летели груженные мясом. Перелет был недлинный, куда-то на тот берег Ладожского озера, в Кабон. Очень хорошо помню, как мы летели над Ладогой. Бабушке было плохо, она все время повторяла: «Пожалуйста, выпустите меня! Пожалуйста, выпустите меня!» А в какой-то момент вышел один из пилотов, подошел к висящей от пола до потолка ленте, подвесил на нее что-то — это оказалось сиденье — и уселся в него у пулемета. Но нас не обстреливали, мы спокойно долетели. Это был мой первый полет на самолете.

А когда мы приземлились и вышли из самолета, помню, нас всех поразило: какое-то летное поле, какие-то самолеты, а все пространство вокруг уложено гигантскими штабелями освежеванных замороженных мясных туш.

Нас накормили в каком-то таком очень большом бараке, где располагалась столовая аэродрома. Тогда везде были бараки, никто ничего не строил, только бараки. Мама сказала, что мы сейчас лопнем. Помню до сих пор, что давали по большущему куску жареной печенки. А после того, как мы поели, нас воткнули в вечную теплушку, и мы поехали в Свердловск, все еще с заводом. Они ехали дальше, до Челябинска, а мы вышли в Свердловске. Ехали четверо суток, потому что линия все время была занята поездами, которые шли на фронт, так что никто не роптал. Публика жуткая была — работяги с семьями. И мы с ними. Но не было страшно. Было понятно — такова жизнь, другой нет и не будет.

Я отчетливо запомнил один эпизод. Холодные, пронизываемые ледяным ветром сумерки, когда все вокруг синеет и скоро погрузится в темноту. Неизвестная железнодорожная станция в тылу — сорок рядов рельсов, забитых составами. На одном из путей стоял эшелон с эвакуированными, внутри теплушек было темно, тепло, даже уютно. Вдруг сквозь вой ветра откуда-то донесся срывающийся голос почти безумной женщины. Голос приближался, и стало слышно: «Август! Август!» Замерзшими руками женщина стучала в вагоны и плакала: «У вас нет Августа?» Наконец она добежала до нашего вагона и снова закричала: «Август! Август! У вас нет Августа?» Какой-то работяга с Кировского завода бросил ей: «А сейчас декабрь». И заржал. Женщина на мгновение замерла на пронизывающем ветру, а потом побежала дальше.

Мы ехали долго, мучительно. Однажды, когда поезд в очередной раз остановился, мы вышли на улицу, и из других вагонов тоже вышли люди. А ведь никто не знал, сколько поезд будет стоять — может, полсуток. Рядом какая-то деревня, на сером снегу чернели избы. Были сумерки — кажется, на протяжении всего пути были сумерки. Мы что-то схватили из того, что было, и побежали менять на картошку. Обменяли, назад прибежали, а поезда нет, ушел. Что делать? Побежали за ним по шпалам. Мы рассчитывали, что в поезде хватятся и остановят. Вокруг практически тундра. Россия ведь голая страна. Это только разговоры про березки. Ни черта не растет вокруг. Мы замерзшие, голодные, не знаем, найдем ли. В поезде осталось все — документы, вещи. И с нами бежит какой-то мальчонка маленький, меньше меня. Его, видимо, с нами отпустили. Он все время плачет, ноет: «Я не могу идти, я не могу бежать, я писать хочу». Он канючит не потому, что капризный, а потому что маленький испуганный ребенок, который на самом деле устал и не может больше бежать. Я помню, как мама взяла его на руки, ей было безумно тяжело. А все бабы вокруг, сами со своими детьми, уговаривают: «Да брось ты его. Да мы сдохнем из-за него». До сих пор помню это «брось его». Мы его, конечно, не бросили. И часа через два добежали. Только погрузились, как поезд опять пошел.

Я совершенно не помню, что мы ели эти четверо суток, выдавали ли нам какой-то паек или нет. Очевидно, выдавали что-то типа хлеба, иначе мы бы не выжили.

А потом мы приехали в Свердловск.

В Свердловске все было серо, нище и голодно. Кажется, там всегда так жили, никогда не было иначе. Мне показалось, что с войной там ничего не изменилось — как было, так и осталось. Это можно было понять по каким-то косвенным деталям. Например, та часть Свердловска, в которой мы жили потом, после возвращения, — маленькие деревянные домики. Это была важная часть города, там располагался так называемый ВИЗ — Верх-Исетский металлургический завод. Очень старый завод, еще дореволюционный, демидовских времен. Он занимал гигантскую территорию на каких-то прудах. А вокруг раскинулась деревянная часть города, очень большая, вероятно, она занимала четверть городской площади, а ведь там был еще и гигантский Уралмаш. У каждого домика был свой огородик, и не потому, что война, а потому, что они всегда жили огородиками.

Мама сразу сказала: «Давайте срочно пойдем в аптеку. Нам нужны бинты, йод и так далее. Мы же едем в деревню». Мы пришли в аптеку, а там нет ничего — ни бинтов, ни йода, вообще ничего. Там вообще нигде ничего не было. И мы, кажется, там даже не переночевали — как были сели на какой-то поезд, очевидно, пригородный, местный. Ехали, насколько я помню, очень недолго и вылезли на какой-то станции, названия которой я не помню, кажется, Коркино. И получилось, что нас ждали — почему-то за нами приехала подвода из деревни. Вернее, не телега, а сани-розвальни, мы в них все поместились. Возничим был мальчонка. И мы доехали до деревни. Видимо, эвакуированных распределял сельсовет, и на первую ночь нас распределили в какую-то избу, где мы и переночевали.

Там было не очень много эвакуированных, и они были не только из Ленинграда, а так, отовсюду. И повсеместно в деревне шел постоянный обмен. Уезжая в эвакуацию, люди, конечно, брали с собой самое наиболее ценное, наиболее хорошее, наиболее новое, наиболее крепкое, и теперь все это менялось на картошку. Странный, странный фрукт эта картошка. Если жить только на ней одной, то можно прожить, наверное, до ста лет.

Приехали мы в эту деревню, потому что там уже находилась Евгения Гавриловна Розенфельд, мамина двоюродная сестра, тоже эвакуированная. Она преподавала в школе немецкий язык, который у нее был с малолетства, потому что она оканчивала «Петершуле». Сейчас, когда я ее вспоминаю, почему-то она мне страшно напоминает Илью Эренбурга: она вечно была с «Беломором» или с махоркой, такая немного мужиковатая. И еще там была ее дочка Светлана, та самая Светлана Розенфельд, которая потом стала известной поэтессой. Так что в той избе, в которую нас распределили, мы провели всего сутки. Кстати, для меня это были очень важные сутки, потому что я сразу подхватил корь, как многие детишки в те времена. Но не беда — на следующий день нас поселили в другую избу к какой-то семье. Большая семья, у хозяйки которой муж был на фронте, и через какое-то время она получила похоронку. У нее было двое детишек — мальчишка Петька и девчонка Нюрка. Петька был несколько старше меня — мне тогда было десять лет, а ему лет двенадцать или тринадцать, а Нюрка была года на два младше меня. И еще была старшая дочь, половозрелая, не помню, как ее звали, она потом уехала в город учиться на медсестру.

Они жили в одноэтажном доме, сложенном из крепких больших бревен, недалеко от реки Туры. Там вообще дома были довольно-таки капитальные — вокруг много леса, никто его не считал. В основном это были пятистенки. Одну половину дома занимали мы, а вторую, кухонную, они. Еще был небольшой двор, амбары позади дома, у задней его стены. Возможно, до войны уральская деревня жила более или менее сыто. Но теперь все амбары, конечно, пустовали. Даже коз не было. И еще там был очень большой огород и отдельно стоящая во дворе баня.

Я не могу сказать, что они относились к нам плохо. Скорее… Конечно, мы были им помехой. Ну зачем им еще одна хозяйка, моя бабушка, которая тоже занимала печку и что-то на ней готовила? Я, мальчонка, конечно, с этими детишками был весь день. Так себе к нам относились. Мы для них были «выковыренные», то есть эвакуированные, но они не могли произнести этого слова. В общем, их можно было бы понять, потому что они не знали нашей жизни, они не знали, что такое блокада. Почти в каждой семье кто-то к тому моменту уже погиб на фронте, а мы спасались. А от чего спасались? Про фронт было понятно — там убивают, а вы от чего спасаетесь? Но я всего этого, конечно, еще не понимал.

Но по большому счету мы все для них были жиды, или «вереи» — евреи. Они и не знали, кто такие евреи. Но сказал кто-то, что это жиды, и ладно. Проявлялось это в основном на словах. К тому же никто по внешнему виду «верея» от «неверея» отличить не умел. А я всю жизнь был белобрысеньким.

Хотя бывали и очень неприятные случаи. Помню один из них. Через село проходил ручеек, по дну относительно глубокого оврага с покатыми спусками. Зимой — а зимы там длинные — все катались на каких-то самодельных лыжах, буквально выструганных из чурок, зачастую даже без загнутых мысков. Мальчишка из эвакуированных, наверное, мой сверстник, лет десяти-одиннадцати, совершенно домашний, как и все мы, пошел через этот овраг на другую сторону, к домикам, которые были видны. И один из катающихся местных палкой ткнул ему в лицо и выколол глаз. Потом родители скандалили, выясняли. Потому что власти там как таковой не было. Был какой-то сельсовет, но он не обладал властью.

Я между тем болел корью. Без медикаментов и без антибиотиков. И, отболев, пошел в местную школу. Вообще село, в котором мы поселились, до революции явно было довольно мощным. Я помню, что на въезде стояла кирпичная одноэтажная церковь, правда, уже без колокольни, без всяких куполов, совершенно заброшенная, превращенная в отхожее место для скота, для всей округи — и все равно солидная. И школа, в которую я пошел, тоже была явно не советской постройки, деревянная, двухэтажная. Наверное, ее строил какой-то барин. А рядом располагался бывший барский дом, одноэтажный, длинный, там теперь был детский дом.

Удивительным образом в классе совсем не было агрессии. Хотя сама аура пребывания там была агрессивной, но агрессии не было, драк не было. Мальчишки учились вместе с девчонками, только через год стали разделять, но мы в это время уже вернулись в Свердловск. Единственное… Вместе с нами учились детдомовские, и это была очень неприятная публика. Возможно, с тех самых времен я до сих пор не люблю тех, кто вырос в детдоме. Так что, когда я слышу что-то про детдом, для меня это сразу негатив.

И еще, конечно, детям свойственна какая-то дурь. Допустим, учительница мне говорит: «Пойди к такому-то из ребятишек и возьми у него учебник». Учебников ведь почти не было. Я иду, со мной отправляется целая ватага. И мне все время говорят в один голос: «Он здесь живет!» Я прихожу — нет никого. Шутка. «А-а-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вон там он живет!» Я туда, а там, оказывается, колхозная бухгалтерия. И это может продолжаться бесконечно, чисто по-детски. Взрослые могут быть шутниками-идиота-ми, но где-то на третий раз им надоест. А дети могут сто раз повторять одно и то же.

Я помню, что той зимой стояли страшные морозы. А мы ходили черт-те в чем, в страшной рвани. Никто не смеялся, если на каком-то из мальчонок была бабья кофта, лишь бы было тепло. Я помню, что у меня были вязаные перчатки. Мама из Испании привезла очень много хороших, качественных вещей. Но вещи изнашивались. Эти перчатки уже были драненькие, и я носил одну на другую. А потом в школьной раздевалке они пропали. И еще пропал перочинный ножичек, ничего из себя не представлявший. Ножичек еще дедов был, и мне его было очень жалко, я его до сих пор помню. Там же не было гардеробщиц, никого. А потом на краю овражка этого на какой-то кучке дерьма я нашел свои перчатки — ими подтерли зад. Сперли детдомовские, конечно, они вечно по карманам лазили. И я не помню, чтобы с ними местные водили компанию. У них свое было, у местных — свое.

А по весне, когда начинал таять снег, деревня утопала в страшной полуметровой грязи, по которой невозможно было пройти. Помню, как несколько раз я увязал так, что мне приходилось на четвереньках руками щупать, куда можно ступить.

Где-то в полукилометре от того места, где мы жили, деревня уже кончалась, и там, на отшибе, стоял дом. В нем жила одинокая женщина из эвакуированных. Эта женщина к нам иногда заглядывала, то за щепоткой соли, то еще за чем-то. Бабушка рассказывала, что эта женщина однажды подошла и сказала: «А я вас помню!» Бабушка спросила: «Откуда?» — «Из Ленинграда, я вас видела в магазине „Яйцо. Птица“…» Если идти вдоль Кузнечного ранка, то по противоположной стороне будет какая-то больница, потом банк, потом барочный красивый дом. А дальше — затрапезный и достаточно высокий длинный красноватый фасад, в нем сейчас какой-то супермаркет. А до войны там на первом этаже был магазин, который имел название «Яйцо. Птица». Там всегда толпились очереди, это был своеобразный клуб, «клуб по голоду». В общем, женщина оказалась… из своих. У нее был сын, значительно старше меня. Очень хороший мальчонка. Мы с ним много общались. А потом его забрали в армию. Подозреваю, что его забрали не по возрасту, а пораньше, то есть не в восемнадцать, а лет в пятнадцать-шестнадцать. Какой-то командир из военкомата его отправил на фронт вместо своего. И очень скоро пришла похоронка. Помню, как его мать принесла нам какой-то выструганный им кораблик, детскую поделку. И сказала: «Вот, Женя, это тебе, значит…»

Короче говоря, в том доме мы прожили около года, потом почему-то переехали в другой, но там задержались примерно на неделю. И уехали в Свердловск, совершенно не представляю, по какой причине.

Это был самый страшный период нашей эвакуации. Голод был почти такой же, как в блокадном Ленинграде. И ужасно неприятный народ. Для меня, как ни странно, это ощущение осталось на всю жизнь. Урал — это страшные люди, какие-то генетически жестокие. И они сами не понимали этого, им такое в голову не приходило. Они так живут, они такие и есть.

Когда мы еще жили в деревне, у одной школьной учительницы пала корова. И все ее коллеги начали ей твердить: «Ну все, теперь тебе конец! Теперь тебе только в петлю! Что ж без коровы-то? Не-не!» Никто даже не задумался о том, чтобы помочь. Думаю, это была какая-то врожденная жестокость. Они не понимали, где добро, а где зло.

В Свердловске было еще хуже.

Не помню, как перебрались в Свердловск. Только помню, что с нами вместе из деревни ехал дядька, колхозник средних лет. Он сидел, и его освободили из лагеря. Сидел он, по-моему, за то, что то ли избил, то ли просто послал председателя своего колхоза. За это его судили, посадили, и вот он освободился. Сначала он приблудился в тот дом, где мы жили, к хозяйке, как и мы вот. Он там ворота починил ей, одно, другое. И потом уехал с нами в Свердловск. В дороге очень нас поддерживал.

В Свердловске мы поселились в доме в громадной застройке ВИЗа. Типичный российский провинциальный двухэтажный дом, кирпичный полуподвальный низ с небольшими окнами и деревянный верх. Мы жили в полуподвале. И там же, в Свердловске, я пошел в 55-ю школу, недалеко от дома. Удивительно, что это единственная школа из всех, где я учился, номер которой я помню.

Было страшно и голодно, и мы, конечно, не жили, а выживали. Причем выживали мы в громадной степени за счет того, что бабушка всю жизнь была домохозяйкой, настоящей петербургско-ленинградской домохозяйкой. Она никогда нигде не работала, только по дому. И она прекрасно кухарила, в буквальном смысле могла из ничего сделать обед. Помню, единственное, что я не смог есть, — оладушки из картофельных очистков. Почему-то я не мог их есть, несмотря на страшный голод.

Мама устроилась на работу художником в заводской клуб. Завод был гигантский, а клуб — небольшой двухэтажный домик на площади перед воротами этого завода. Там был небольшой зальчик, где крутили какое-то кино. И мама малевала плакаты, один раз даже делала портрет Сталина, растягивая по клеточкам ниточки, чтобы соблюсти пропорции. А однажды сделала какую-то халтурку, и ей дали батон — это была вообще сказка! Не батон — батонище, сантиметров тридцать. За все время эвакуации я такого больше не видел. Это вообще был первый раз за всю войну, когда я видел белый хлеб — белый-белый, пушистый, мягчайший огромный батон. И я подумал, что это и есть счастье. Но оказалось, мама с бабушкой посоветовались и решили, что лучше этот батон не есть, а продать на рынке. Ужасное разочарование, но я к тому времени уже все понимал.

По Свердловску все передвигались или пешком, или на трамваях, которые были забиты так, что люди висели на подножках. Мама рассказывала, что в Испании тоже все висели на подножках, только внутри трамваи были пустые, и все прыгали на ходу, экономили. А тут висели, потому что внутрь было уже не влезть. А недалеко от завода была страшная баня — холодное помещение, грязное, зараженное всякими грибками. Но хотя бы с горячей водой. И туда все ходили.

В этом Свердловске мы перенесли страшную зиму. Были такие плоские алюминиевые миски, в них наливали молоко, оно замерзало, после этого его из миски доставали и продавали белые ледяные лепешки. Или, например, растительное масло. Его продавали в стеклянных бутылках. Так уральский люд приноровился и сначала наливал масло в холодную бутылку по краям, словно лампочки отливали, масло замерзало, а внутрь, в получившуюся полость, лили воду. Так что за маслом на рынок люди ходили со щепочкой и сначала, прокалывая верхний слой, проверяли, есть в бутылке вода или нет…

Некоторое время назад я подсчитал, что в жизни я, пожалуй, голодал примерно одиннадцать лет подряд. Я перестал голодать в 1947-м, когда отменили карточки, а потом опять началось — заключение, Воркута…

В школе я приятельствовал с одним одноклассником, Вовкой Заславским. Он был очень неприятненьким человечком, а вот поди ж ты — приятельствовали. Наверное, он уже не жив. Вообще я в последнее время часто задумываюсь вот о чем: живешь-живешь и о многих начинаешь думать, что они, наверное, уже не живы. Какое-то странное чувство. Думаешь, что они уже неживые, а я еще живой. Я бы не сказал, что я уж такая сволочь, но есть это ощущение — хорошо ли это, плохо ли, не знаю. Хороших людей, конечно, жалко, а вот про всякую сволочь такие мысли даже доставляют некую радость… Но вернемся к школе. Мы учились вместе с девочками, и я помню, что снова не было никакой агрессии, никаких драк. Как-то все было спокойно. И дело не в голоде — у детишек на драку всегда сил хватает. Но я очень хорошо помню, что было спокойно.

Всем эвакуированным детям, которые учились, полагалось какое-то довольствие. И вот я оказываюсь в списке на получение супа. За ним нужно было приходить в школу с бидончиком. И вот однажды — я на всю жизнь запомнил этот свой грех — я получил суп и чуть его пригубил, совсем немножко. Потом еще глоток, и еще, и еще. Я чувствовал, что съел уже половину, но все не мог остановиться. И тогда я долил в бидончик воды и сказал бабушке, что суп дали — одна вода.

Пришло какое-то время, и мы уехали из этого домика и поселились в так называемых северных бараках — страшных двухэтажных трущобах, построенных уже в советское время для рабочих ВИЗа. Там были двухкомнатные коммуналки, в каждой комнате по семье. А кухонь не было, все делали у себя в комнатах на буржуйках. Валютой были дровишки, какие-то щепки. Мне было десять или одиннадцать лет, и я это все зарисовывал. И рисунки сохранились, с подписями. «Это в прошлое поселение — дядя Гаврюша. Он у нас застыл и обогревался, бедняга, у печки. Е S. Это набросок. Женин». Или набросок про бабушку, которая раздувает печку. Но рисовать было не на чем, так что я рисовал на обратных сторонах открыток под надписями типа «Культивация зяби в колхозе „Коммунары“». Но я рисовал не только то, что видел. У нас было несколько книжечек, привезенных мамой из Испании. Там были иллюстрации, и я их перерисовывал. И до сих пор не стыжусь этих своих рисунков.

Я перерисовывал старинную Испанию, а вокруг были северные бараки, жуткие, страшные. Везде были маленькие огородики, которые служили в том числе и отхожими местами. Иногда казалось, что люди вообще гадили где только можно, только бы не было видно голого зада. И все время холод. И все время голод.

Но мы пережили и эту зиму, и наступило лето 1944 года. И для того, чтобы вернуться, нужно было получить своеобразный «вызов» от кого-то, кто оставался там, иначе было нельзя. С моим отцом у нас были очень плохие отношения, их почти не было, но он всю блокаду провел там, в Ленинграде. И он прислал вызов — возможно, в надежде с нами вновь объединиться. И тогда мы снова отправились в путь.

Возвращались мы снова в теплушках, но сравнительно налегке, потому что у нас уже ничего не осталось, все было обменено на еду, на картошку. Ехали долго, голодно, но это было неважно, потому что мы возвращались домой.

Я не могу сказать, что в эвакуации скучал по Ленинграду, — я был ребенком, а ребенок адаптируется ко всему. Но я, конечно, вспоминал город. У меня всегда была очень хорошая зрительная память, так что я многое помнил. И вот мы возвращались, и я как бы проверял свои воспоминания.

На подъездах к Ленинграду все было разворочено — очевидно, это были места боев. Причем разворочено совсем недавно, в этих воронках еще не успела пробиться трава. Мы ехали и ехали вдоль выжженной земли, мимо каких-то сгоревших остовов. Медленно-медленно двигались вперед. Нас было много в вагонах, семьи с детьми, и я снова не помню, что мы ели в пути. И вернулись мы в Ленинград 22 июня, очень символично. Три даты в моей жизни — начало войны, возвращение из эвакуации и возвращение из лагеря, и все они — в двадцатых числах июня.

Мы вернулись и поселились в своей квартире. Она была целая, но занятая. В нашей квартире жил, во-первых, бабушкин брат Кирилл Ерофеич. Не помню, это его настоящее имя или, как было принято в еврейских семьях того времени, ему это имя придумали. Я уже писал, что он в отличие от брата был полный ноль. Настолько, что даже не скажешь, добрым он был человеком или нет. Гаврюшенька был добрым, правда, не со всеми. С кем нужно он мог быть жестоким, вернее, твердым. Про Кивушку такого не скажешь. И вот, значит, Кивушка поселился у нас, когда отцу дали его комнату, и жила Варятка, Варварка, жена Гавриила. Еще ее сестра жила — неприятное существо, даже не верилось в ее существование. И еще посторонняя соседка в одной из комнат. Так что квартира, в общем, была занята. Я не помню, знали ли они о нашем прибытии или нет. Потому что почта работала. Как ни странно, я никогда не слышал каких-либо нареканий на работу почты. Очевидно, почта — это единственное, что у нас работало добропорядочно. Во время войны это было очень важно.

Когда после эвакуации мы вернулись в Ленинград, на Марата, у меня появилось очень странное чувство — мне все казалось маленьким. А минут через пятнадцать все приобрело свои истинные масштабы. Я рассказал об этом отцу, и он ответил: «Погоди, вот подрастешь, и весь мир покажется тебе очень маленьким». Не знаю почему, но я запомнил эти его слова на всю жизнь.

Было лето, и было солнечно. Мама снова пошла в «Интурист», где работала до войны. Почему-то около года она числилась там поваром, но это неважно, все равно она свою переводческую работу делала. А мне нужно было поступать в школу. И откуда-то мама узнала, что в СХШ, Средней художественной школе при Академии художеств, производится набор. Это была школа и с общеобразовательными предметами, и со специальными. Академия тогда была еще в эвакуации, в Самарканде. А небольшое количество учеников СХШ уже вернулись в Ленинград. На основе этих вернувшихся учеников школу и пытались возродить.

Когда кончилась война, было тепло и светило солнце. Все ожидали этого конца войны, никакой неожиданности не было. Каждый понимал, что, наверное, сегодня или завтра объявят. Помню, что почему-то пошел по Невскому. Дошел до Дворца пионеров и зашел в него, просто так, потолкался там. И все. Было спокойно, все шло своим чередом, люди были на работе. Все были к этому готовы. Это не было так же неожиданно, как объявление войны: «Вероломно враг напал».

Первое время очень лояльно относились к союзникам. В каждом киоске продавалась маленькая газетка, один разворот, называлась «Британский союзник». И там, где у нас орден Ленина и написано «Известия», у них были изображены два солдата, черно-белые, с тенями, — американский солдат в каске и британский. Наверное, до середины 1946 года эта газета продавалась, потом исчезла.

И еще помню такой эпизод. Когда с фронта начали возвращаться наши солдаты, зачем-то на Дворцовой площади, которая тогда называлась площадью Урицкого, выстроили несколько полков, лицом к Зимнему дворцу Много-много шеренг в той форме, в которой они вернулись, — обшарпанной, грязной, мятой. Как они пришли с фронта, прямо с оружием, так их и выстроили. И туда пришло очень много народу. А рядом с Зимним дворцом стояли низкие фанерные трибуны — сейчас трибуны выставляют только по праздникам, а тогда они стояли там все время. И я, как и многие, пристроился на этих трибунах. Долго, часа полтора, чего-то ждали. Никаких оркестров, начальства нет, а солдаты все стоят и стоят. А в тот день было очень жарко. И они вдруг начали с себя снимать каски, скидывать гимнастерки. И еще были цветы — им все время несли цветы, букеты ромашек. От жары стал плавиться асфальт. Солдаты каблуками сапог начали прилипать к этому плавящемуся асфальту, и тогда они стали класть на асфальт цветы и вставать на них. Потом уже приехало какое-то начальство, что-то там началось, не важно. А после всего этого несколько дней шли дожди, а на площади работали какие-то бабы, выковыривали из асфальта цветы.

В то время было очень много салютов, еще во время войны это началось. Городок какой-нибудь освободили — салют. И на набережную высыпал весь город, не только молодежь, особенно перед Зимним дворцом. А салютовали с Петропавловки. Но салюты были небольшие, скромные, потому что техника и пиротехника тогда все-таки были примитивными. Но все равно, конечно, радость.

Осенью начали восстанавливать Зимний дворец. Угол, который выходит к Дворцовому мосту, был огорожен фанерой, и крыша была сделана тоже из фанеры. И туда, на этот отгороженный участок, свалили цемент, прямо так, без мешков. И как раз был салют. Люди облепили набережную, заняли проезжую часть, потому что тогда машин не было, только если НКВД кого-то ехал арестовывать. Начался салют, трахнул выстрел, и люди, которые радостно сидели на крыше, повалились в цемент. Почему-то этот ерундовый эпизод мне запомнился.

Не сказать, что город был весь разрушен, нет. Он был не разрушен, а… заброшен. И мы с мальчишками бродили по этому городу, лазили везде. Где мы только не были. И везде видели эту заброшенность, запущенность. На Васильевском острове в районе улицы Кораблестроителей, где в то время еще не было ничего, никакой застройки, никакого мощения и асфальта, а только «плирода», примерно там, где ложная могила декабристов, раскинулся большой, длинный и совершенно пустынный пляж. Светило яркое солнце. На пляже стояла носовая часть огромной деревянной баржи. Мы подошли и увидели, что в ней выпилены два-три окошечка, под каждым окошечком — ящики с цветами, приделана лесенка, рядом территория огорожена, там тоже что-то растет. А внутри живут люди. Как-то устроились, независимо от всяких жилконтор, живут сами по себе. Меня до сих пор не покидает ощущение, что они были счастливы.

Я ходил в СХШ, носил показывать какие-то свои рисунки. Нас тогда действительно смотрели, причем смотрели тщательно, и на самом деле определяли, рисуешь ли ты или говняешь по-детски. Потом были вступительные экзамены — рисунок, живопись, композиция, был очень большой отсев. В результате собрались очень достойные мальчишки и девчонки. Сейчас почему-то отбирают уже не так строго. Я бы даже сказал, что вообще не отбирают. То есть социализм победил. Основа социализма состоит в том, что все имеют право, все имеют равные возможности, никого нельзя дискриминировать, каждый может делать едва ли не все, что хочет и как хочет. Это такой западный социализм, который проникает везде. В том числе и в искусство.

Меня приняли, и с этого момента я как-то вдруг почувствовал, что начал взрослеть независимо от своего фактического возраста… Но, что касается общеобразовательных предметов, учился я плохо. Совершенно непонятно, как меня там терпели. Важно, что, если человек хорошо работал, рисовал, его не исключали. И очень из многих учеников нашего помета, 1944–1945 годов, что-то получилось.

Почти сразу после начала обучения мы утвердились небольшой компанией, человек пять-шесть. В нашу компанию входил, например, Илюшка Глазунов, которого современная интеллигенция воспринимает в штыки. Скажу честно, я его держу получше, хотя он стал, как говорят, неприятным по характеру. Сколько раз я его видел по телевизору за последнее время — у него все время обиженное выражение лица, словно его кто-то постоянно обижает… Еще несколько человек из нашей компании стали архитекторами, позднее сидевшими в Ленпроекте. И так далее.

В СХШ у меня был друг Тийвель, очень хороший, воспитанный парень. Ну, как минимум очень близкий приятель. Он был очень странным человеком, вернее, странным было то, что он оказался в СХШ. Помню, что, когда его принимали, он пришел с матерью. Они принесли много скульптурных работ, миниатюрных скульптурок — целую коробку из-под обуви. В СХШ сказали, что у них пока нет и не предвидится скульптурного отделения, но они видят, что мальчик очень хорошо работает, так что они его возьмут. И это было странно, потому что он великолепно владел пластикой, к тому же очень интересовался техникой, но был совершенно никудышным рисовальщиком. Потом он, как и я, ушел из СХШ, и мы с ним последний раз виделись буквально за пару месяцев до моего ареста. Мы очень много времени проводили с ним, причем все время лепили из пластилина, но не художественные объекты, а, например, пушки, причем не примитивные пушки — ствол и два колеса, а сложные, с мини-механизмами, стреляющие с помощью спичечной серы. Еще мы делали модельки механизмов для кораблей, лепили парусники. Жаль, ничего из этого не сохранилось. Вспоминаю, что, хотя мы с ним и общались очень близко, он не был в нашей компании из СХШ, которой мы бродили по пустынному и холодному городу, он в основном был сам по себе.

Как я сейчас понимаю, у нас были очень хорошие педагоги, в том числе и по общеобразовательным предметам. Хотя учить было сложно, потому что в те времена и программа, и учебники, с одной стороны, были очень сжатыми, а с другой — очень обширными по объему информации. Но сами программы были очень интересными, так что мне теперь совершенно непонятно, как же можно было так плохо учиться, это же так легко!

А по специальным предметам сначала у нас была некая Рысина, не помню ее имя и отчество, а через какое-то время появился Глеб Иванович Орловский. Чудеснейший человек, прекрасный педагог и очень большой умница. Банально звучит, но он понимал каждого из нас, возможности каждого из нас. Он довольно редко кого-то хвалил, но дороже бывало его молчание. И даже мы чувствовали в его молчании то, что он молчит, абсолютно принимая твою работу. Я встречал еще двоих или троих человек, которые у него учились, и все были одного мнения о нем. Например, сейчас в Эрмитаже работает Евгений Герасимов, очень хороший реставратор, настоящий реставратор живописи. Он тоже у Орловского учился.

В СХШ я начал курить. Но это было довольно странное курение, курение некурящего, в день по одной папироске. Тогда сигарет не было, в основном были папироски. Только потом появились сигареты, свидетельствовавшие о видимости благополучия. Были сигареты «Север», «Друг» — красная пачка с собакой. Уже сильно позже, когда я сидел в общей камере, кому-то в передаче принесли сигареты «Аврора», овальные, и мы все их внимательно рассматривали.

Очень хорошо помню свою первую попытку курения. Откуда-то я достал одну беломорину — «Беломор» тогда был самым распространенным видом папирос, хотя были и дешевле. Помню, что стояла зима. И я понял — хочу попробовать. Почему-то я проделал страшно сложную работу — пошел на чердак, с чердака на заснеженную крышу, подошел к одной из труб, прислонился к ней, закурил и почувствовал: «Боже, какой ужас!» Не тошнило, но страшно закружилась голова, я еле спустился по крыше обратно к слуховому окну. Долго отдыхивался, приходил в себя, подальше забросил окурок.

То было время какой-то странной романтики. Мы, ученики СХШ, были такой странной смешанной когортой, удивительный класс — городские дети из хороших советских семей, в которых что-то еще сохранилось из старой жизни. Мы были очень домашними, неагрессивными, хотя общество вокруг было крайне агрессивным. Думаю, виновата война, которая всех перемешала, — если бутылку встряхнуть, со дна поднимается всякая муть. А мы были полны романтики.

Сейчас — вернее, не сейчас, а уже довольно давно — появилась тенденция или перехваливать послевоенное время, или, наоборот, хаять его изо всех сил. У меня немного другие воспоминания о том времени. Время было очень голодное, очень бедное, но безопасное. Конечно, слышался какой-то бандитизм кругом, какие-то разбои, какие-то грабежи, воровство, но лично я ни разу не ощутил этого на своей шкуре. Мы болтались по всему городу и скорее сами к кому-то приставали — естественно, очень мирно и очень безобидно. Тогда было много старушек и старичков, как их называли, из бывших. И несмотря на то, что вокруг висели призывы уступать место и так далее, вокруг царило все советское, так что уважать этих «бывших» никак не получалось. Предположим, мы шли по Невскому и выбирали жертву. Подходили к такой старушке, снимали шапки и с поклоном здоровались с ней. Старушки были в шоке, но, естественно, не обижались.

И еще интересная деталь — нам было по шестнадцать-семнадцать лет, но мы были совершенно равнодушны к девочкам, безразличны к ним. Это удивительно, но у нас была абсолютно мужская компания, и я никак не могу этого объяснить.

Мы тогда получали не только детские карточки, но еще и дополнительные. А я, если говорить словами Льва Гумилева, был тогда в некотором роде пассионарным, таким заводилой. И однажды мы с моим приятелем Юркой Евдокимовым решили бежать из дома. Мы получили все эти карточки и продали их, что в то время было очень распространенным промыслом. Продали мы их в булочной напротив здания «Аэрофлота», там сейчас какие-то кафешки. И буквально в тот же день сели на поезд. Когда мы покупали билеты, мы, естественно, хотели куда-то подальше, но в кассе нам сказали, что есть только до Любани. Ну а для нас что Любань, что Кубань — одно и то же. Мы хотели обязательно куда-то к теплому морю, обязательно матросами на корабль. Дураки, конечно, полные. В результате мы доехали до Любани, которая оказалась очень рядом. Мы вылезли из поезда. Ночь, никакого моря, зал одноэтажного вокзала, больше похожего не на вокзал, а на барак с закругленными торцами. Ну, думаем, надо дожидаться утра и дальше двигаться. Прошло немного времени, в зал набились гопники, тоже примерно нашего возраста. Пришла милиция: «Ты, ты и ты, на выход». И моего Юрку забирают, а меня оставляют. Я говорю: «А-а-а, мы вместе с ним, я тоже пойду». Приводят нас в какое-то помещение, набивают в камеру. Через какое-то время милицейский офицерик заходит, смотрит на меня и на Юрку и говорит: «Выходите». Мы выходим, идем к нему в кабинетик. Офицерик-то оказался очень разумным. Мы сели на казенный деревянный диванчик, а офицерик уселся за свой стол и начал спрашивать: «А ты знаешь, что такое тюрьма?» Юрка ему отвечает: «Дом с решетками». А офицерик говорит: «Глупые! Тюрьма — это конец жизни». В общем, расспросил нас, кто мы и откуда. И понял, что мы из дома убежали, понял, что мы идиоты, ротозеи, и оставил нас в этом кабинетике на всю ночь, только дверь запер. Понятно, что гопники в камере нас бы не убили, но вообще-то все могло плохо закончиться. А офицерик еще сказал: «Утром я приду, вас выпущу, будет поезд на Ленинград. Сядете в такой-то вагон». — «А у нас билетов нет». — «Сядете, и все, и домой!» Так все и произошло, в этом поезде мы доехали до дома. И договорились, что каждый напишет своим по записке и опустит в почтовый ящик — тогда почтовые ящики были на дверях. И снова будем пытаться путешествовать. Юрка отправился к себе на Лиговку, а я — к себе на Марата. А погода стояла серая, грязная, мокрая. И видимо, у каждого из нас одновременно появились одни и те же мысли — не опускать записку, а позвонить в дверь. Я пришел, позвонил — дальше, конечно, бабушкины слезы. И, в общем, все счастливы. Утром пришли в СХШ, рассказали своим. Все, конечно, смеялись: «А, Любань! Я думал, это Кубань! Любань. Тьфу, дураки!» На этом наше путешествие и закончилось.

Учеников набрали немного, человек пятьдесят. Потому что на самом деле одаренных статистически не так уж много, а принимали действительно одаренных. Хотя были, конечно, совершенно непонятные, ненужные девчонки, которые так никем и не стали. А были очень талантливые люди.

В какой-то момент в СХШ я начал очень плохо учиться. Я имею в виду общеобразовательные предметы, по искусству-то у меня все было нормально. Но я совершенно не мог учиться, и отец, с которым мы тогда почти не виделись, посоветовал мне бросать и обещал устроить в судостроительный техникум. Но мать порекомендовала меня в ЛOCX помощником печатника в мастерскую литографии. Я там проработал около года и успокоился, как-то прошел мой переходный возраст. Хотя маму заставил поволноваться. Раза два она пыталась меня воткнуть в какую-то школу рабочей молодежи, но меня хватало на неделю. Хотя хулиганом я не был. Просто не мог учиться. Работать — нормально, учиться — ни в какую.

У Гаврюшеньки был сын Юрка. Он мечтал быть актером, даже работал в Пушкинском театре, который сейчас Александровский. А дело в том, что Гаврюшенька и свою жену Варварку, и сына избаловал. Они еще до войны ходили этакими барчуками и вытворяли что хотели. И однажды Юрке не захотелось идти на экзамены за десятый класс, и он не пошел. Зато пошел в артисты. И даже сам пытался писать какую-то драму, про Спартака. Потом он получил небольшую эпизодическую рольку в «Дворянском гнезде». А потом началась война. И он вместе с театром уехал в эвакуацию, кажется, куда-то в Новосибирск или Челябинск.

Уже после войны, в 1946 году, театр поехал на гастроли в разрушенную, лежащую в руинах Германию. И гастроли были не для немцев, а для наших войск, все еще остававшихся там. В каком-то городке Юрка нашел разрушенный магазинчик типа нашего Военторга, набрал там немецких военных значков и привез их мне в бумажном пакетике. Очень мне это понравилось, интересно же. И мы — ребятишки лет по четырнадцать-пятнадцать, которых жареный петух еще в задницу не клевал, несмотря на войну, — естественно, использовали их в своих играх в войнушку, которые возродились после большого перерыва. Мы играли во время длинного, больше часа, перерыва между общеобразовательными предметами и специальными. У меня как раз были эти значки, так что я всем нашим раздавал их — тем, кто в игре был как бы за фашистов.

Но эти игры продолжались недолго. Играть вдруг надоело, захотелось учиться, даже работать, и мать через каких-то знакомых устроила меня в ЛOCX — Ленинградское отделение Союза советских художников на улице Герцена. Я стал там подрабатывать подручным печатника в литографской мастерской, которая обслуживала не какие-то типографские тиражи, а непосредственно художников. Художники приходили прямо туда и работали на камнях. А дальше уже мы это дело проявляли, обрабатывали, печатали. И все было ничего, но потом мне надоело. «Ну не хочется — черт с тобой! Давай иди в Школу рабочей молодежи», — сказала мама. Но и со школами у меня ничего не вышло — одну бросил, потом вторую, третью. Очевидно, это было какое-то возрастное созревание, протест. И тогда отец, с которым я все-таки иногда общался, сказал: «Слушай, все это чепуха, твое искусство тебя прокормить не сможет. Давай-ка иди в судостроительный, я тебя туда устрою». У него там был своего рода блат, потому что он там читал какие-то лекции, а до того он был начальником кузнечного цеха на Судомехе, на Балтийском заводе. И он меня туда устроил — я как-то формально сдал экзамены и стал студентом судостроительного техникума.

Я проучился месяца два и познакомился с такими же огольцами, как и я, в том числе с Юрой Благовещенским. И со временем, естественно, мы стали выяснять друг про друга, кто где учился, кто чем интересуется. И, очевидно, я ему рассказал, как мы мальчишками играли в войну, и про значки рассказал. А спустя какое-то время он начал специально заводить об этом разговор, наводить на определенные темы, например, что это хорошее дело, что надо бороться с советской властью. Конечно, он не впрямую говорил об этом, а только намекал. Рассказывал, что его отца посадили в 1937-м, что надо мстить. Мне не нравились эти разговоры, я все время пытался уйти от них. Но я не боялся — подумаешь, подростковый треп. По сути, мы еще были детьми, не приспособленными к тому злу, которое царило вокруг, ничего не понимали. А Юра все распалялся. Например, однажды сказал, что нужно обязательно достать оружие. И почти сразу познакомил меня с каким-то то ли Ивановым, то ли Петровым, который коллекционировал оружие. Мы пришли к нему домой, и я увидел, что вся его маленькая комнатушка завалена самым разнообразным старым оружием и книгами об этом оружии. У меня, как у любого мальчишки, естественно, разгорелись глаза. И я решил купить у него пистолет — маленький браунинг с двумя патронами. За 150 рублей — огромные деньги по тем временам. Но денег у меня, естественно, не было, так что мы договорились — я возьму этот пистолетик, а через несколько дней принесу деньги. Пистолет пробыл у меня ровно сутки. Когда стемнело, мы с нашей компанией из СХШ поехали в Парк Победы, который весь был заболочен и зарос кустарником, а другого парка не было. Там выстрелили пару раз в воздух, а на следующий день я вернул пистолет, потому что, естественно, таких денег никогда бы не смог собрать. Да и пистолет мне был не нужен. Помню, что очень долго извинялся, что патронов не осталось. И на этом все закончилось.

А буквально через несколько дней меня арестовали.

Я возвращался от Кирки, Гаврюшенькиной внучки. Уже было довольно поздно. Вышел из трамвая — единственного в то время общественного транспорта. И на круглом углу у института, который сейчас называется ИНЖЭКОН, меня встретили двое мужчин в штатском. А за ними, в сторонке, еще стояли двое автоматчиков в форме. Думаю, автоматчики были тут не специально, просто тогда милиции было не видно, зато по городу ходило много патрулей, и эти, в штатском, устроили «шухер на бану» — остановили этих солдатиков и сказали им: «Постойте здесь».

Меня остановили, спросили имя, фамилию, потом щелкнули пальцами куда-то в сторону Кузнечного, и сразу подъехала «эмка», в которую меня затолкали. Все было так быстро, что я даже не успел осознать, что это арест. А в это время, как я потом понял, у меня дома шел обыск, в процессе которого они, естественно, ничего не нашли. Единственное, после обыска у меня пропала большая коллекция немецких марок, причем практически полная, мне недоставало всего лишь двух марок — одна под названием «Народ встает» из серии «Народное ополчение», а вторая — из вагнеровской серии, дорогая, рублей 25 стоила. Они так никогда и не признались, что пропажа коллекции — их рук дело. Не знаю, может, себе взяли, а может, и в печке сожгли. Но ни в одном протоколе обыска эта коллекция не упоминалась. А вообще они поживились на славу. Мама много общалась с туристами по работе, так что у нее были книги на иностранных языках, и чекисты их забрали, чтобы определить, вредная это литература или не вредная. Потом, кстати, все отдали за ненадобностью.

Короче говоря, ехали мы, ехали и приехали на Литейный, со стороны бывшей улицы Каляева. Меня завели в здание через неприметную служебную дверь, мы поднялись по лестнице на второй этаж в какой-то кабинет к какому-то начальнику, кажется, подполковнику. У него был значок «Почетный чекист» — овальный венок, меч и звезда посередине. И с этим начальником были другие, помладше. Еще бы, сенсация — такого террориста поймали, такое дело можно раскрутить! Они о чем-то разговаривали долго, то выходили из кабинета, то снова входили. Потом меня увели, и ночь я провел на каком-то диване. А на следующий день уже начали допрашивать. Спрашивали меня, с кем я знаком, с кем общаюсь, рутина. При этом, как я потом понял, они уже все знали, ведь я Благовещенскому рассказывал про своих друзей по СХШ. Спрашивали, кто где живет, сверялись со своими бумагами. Потом повели куда-то по коридору, перегороженному стеклянной дверью от стены до стены. За этой дверью стоял столик, за ним сидел дежурный. Они открыли дверь, я прошел, и дежурный спросил: «Что, в последний путь?»

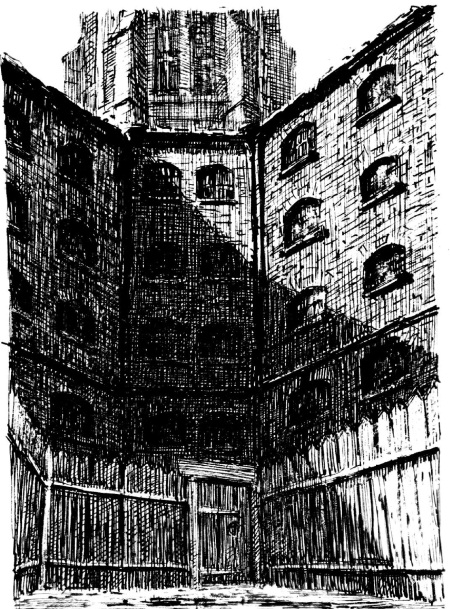

Потом мы шли через переход типа мостика из одного здания в другое, над улицей. Передо мной открыли дверь, и я увидел гигантскую пустоту, но не цех, не ангар, а… как бы черную щель сверху донизу И меня поразил невероятный запах кислого хлеба. Не мочи, не человеческих тел, а именно кислого хлеба. Конечно, потом я очень быстро адаптировался к этому запаху, перестал его чувствовать.

Дальше мы шли по галерейке, вокруг — одинаковые двери, все довольно чистенько. И это была тюрьма, причем совершенно не похожая на ту хронику, которую показывают, где по двадцать-тридцать человек в камере. Сначала меня завели в какое-то помещение метр на метр, закрыли дверь, я сел на пол и, необстрелянный идиот, подумал, что здесь мне и предстоит сидеть, пока не разберутся. Пустое помещение без окон, только дверь с «волчком», через который они все время наблюдали. Я, конечно, испугался. Но довольно скоро, минут через десять, меня оттуда вывели и повели на обыск. Привели в какое-то помещение, стол, на столе — ножики всякие, ножницы: специальное помещение, где шмонают, обрезают пуговицы и так далее. И я — семнадцатилетний романтик, который ничего не понимает. Мелькнула мысль — сейчас будут пытать. Мне говорят: «Раздевайся». Я разделся до пояса, как видел в фильмах. А мне говорят: «Раздевайся совсем». Я разделся, меня осмотрели, переписали приметы, сняли отпечатки пальцев. Потом на всей одежде обрезали пуговицы, забрали ремень и шнурки. И после всего этого отвели в камеру.