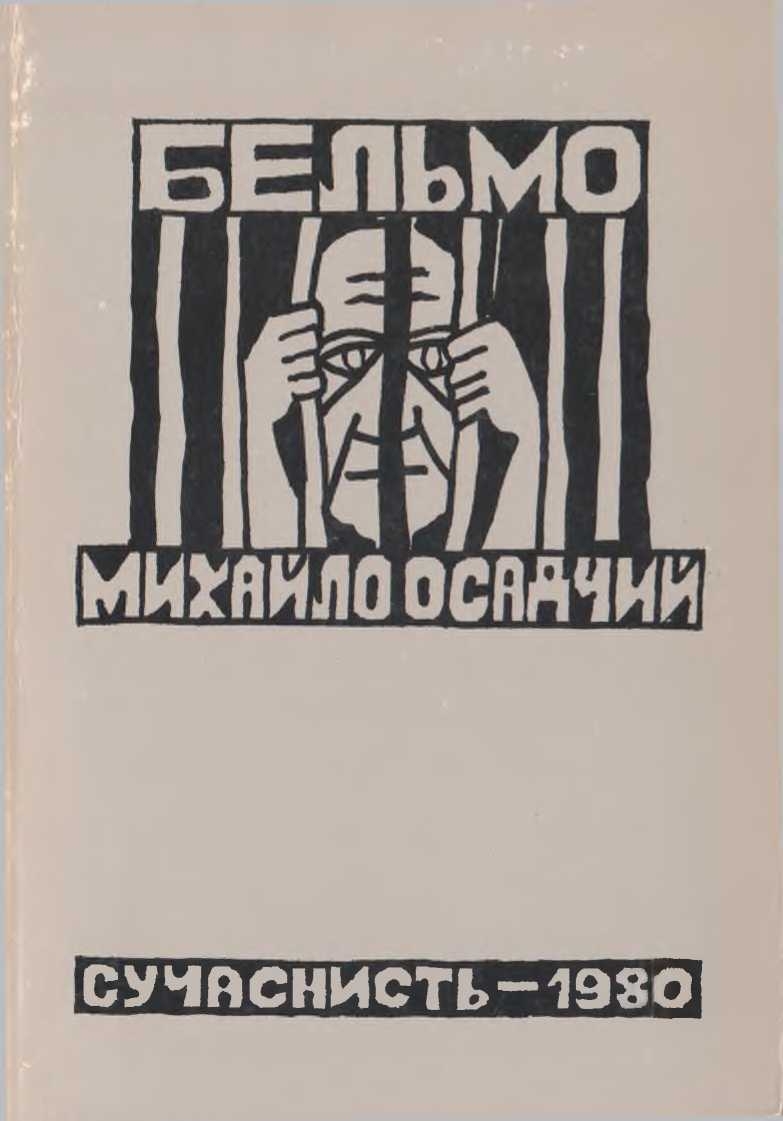

Книга: Бельмо

Михайло Осадчий, известный на Украине журналист и поэт, родился 22 марта 1936 года в семье колхозника в селе Курманы Недригайловского района Сумской области.

В 1958 году окончил факультет журналистики Львовского университета. После окончания университета работает некоторое время редактором и старшим редактором Львовской телестудии. Самостоятельно, без научного руководителя, пишет кандидатскую диссертацию на тему «Журналистическая деятельность Остапа Вишни (1919-1933 гг.)» и успешно защищает ее. Выступает в республиканской и областной прессе как журналист и литературовед, в периодике печатает художественные произведения (стихи, новеллы). С января 1962 года Михайло Осадчий член КПСС и с этого момента могла бы начаться для него обыкновенная карьера преуспевающего советского стихотворца с партбилетом в кармане, каких сотни вокруг. Только бы не сбиться с пути, предначертанного твердой рукой партии!

«Вокруг нас фонари, одни фонари. Они хитро размещены по обе стороны дороги... Этим светящимся путём можно идти год, два, десять, всю жизнь» — пишет несколько лет спустя в своей автобиографической повести М. Осадчий ...мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом...

Да видно нельзя никак — писал в свое время Осип Мандельштам.

Михайлу Осадчему захотелось «хоть краем глаза бросить взгляд за кулисы фонарей» — прочитать одну или две анонимные статьи о национальном положении украинского народа — «нездоровый интерес» к теме, конечно же, запрещенной для благополучного, преуспевающего литератора. За это ему пришлось горько поплатиться: 28 августа 1965 года на квартире Осадчего найдены эти статьи во время обыска органами КГБ, и вчерашний кандидат наук, инструктор по прессе Львовского обкома партии, старший преподаватель кафедры журналистики, заместитель секретаря парторганизации факультета по идейно-воспитательной работе оказывается на скамье подсудимых. В связи с арестом ВАК не утверждает ученого звания Осадчего. Весь тираж сборника стихов «Лунное поле», выпущенного издательством «Каменяр», уничтожается.

18 апреля 1966 года М. Осадчий осужден закрытым судебным заседанием Львовского областного суда на два года лишения свободы в лагерях строгого режима по обвинению в «антисоветской пропаганде и агитации».

Отбывал срок в лагере № 11 (с. Явас) Мордовских политических лагерей, работал столяром. Во время обыска в лагере в декабре 1966 года у Осадчего отобраны тетради с переводами из Лорки, поэтов Прибалтийских республик и его собственными сочинениями.

В августе 1967 года по окончании срока заключения М. Осадчий освобожден из Мордовских лагерей. Он возвращается к семье во Львов, и тут начинаются для него новые мытарства, обычные для всех бывших политзаключенных: трудности с пропиской, ночные налеты работников милиции, временные аресты и краткосрочные заключения за нарушение паспортного режима, безрезультатные поиски работы.

Но и эта жизнь на «воле» продолжалась недолго. В январе 1972 года Михайло Осадчий вместе с целым рядом других талантливых украинских поэтов, литературных критиков, художников арестован вторично. На этот раз ему инкриминировали написание ряда стихотворений и повести «Бельмо», «порочащих советский государственный строй и ленинскую национальную политику». Закрытым заседанием Львовского областного суда в сентябре 1972 года Михайло Осадчий приговорен к 7 годам лишения свободы и 3 годам ссылки.

Осадчий женат. 19 апреля 1966 года (через сутки после вынесения приговора) родился его сын Тарас. 19 мая 1972 (во время следствия) родилась дочь Олэнка. В настоящее время М. Осадчий находится в ссылке в Коми АССР, в с. Мылва.

Раиса Мороз

Вокруг нас фонари. Одни фонари. Они хитро размещены по обе стороны дороги которой нам велено идти. Путь этот тоже очень хитро вымощен светящимся булыжником и, как магнит, притягивает к себе человеческий взгляд. Фонари и булыжник подобраны одной краски. Эта краска могучего свойства. Проникнув однажды в твое естество, она берет тебя в плен. В этом плену ты становишься непомерно величественным, но и пустым, как кувшин. Тебе легко и радостно. И этим светящимся путем можно идти год, два, десять, всю жизнь. И ничто не может смутить уверенной поступи. Ведь на голове этого кувшина плотная крышка — шляпа. Но я как-то на радостях подскочил, крышка тоже, и в мою сущность, в мой пустой кувшин проскочили безрассудные мысли. Они потревожили во мне покорную зверюшку, и теперь мне не терпится увидеть, что же оно такое там, за этими фонарями?

Я заслонился от слепящего света рукой и на миг бросил взгляд туда, за кулисы фонарей. Лишь на миг и краем глаза. Однако за это мне пришлось горько поплатиться. Маленькие люди засуетились и с перепугу навели на меня свет всех фонарей. Он ослепил меня, а незрячий, я кидался во все стороны, пока совсем не обессилел в том дьявольском вертепе. Тогда я сел на дорогу и увидел, что это совсем не булыжник, а обыкновенный песок, который ловко отражал свет фонарей. На этом песке я начал писать для смеха всякие слова. Собственно говоря, только одно слово — человек. Сначала я написал его так: человек. А потом с большой буквы: ЧЕЛОВЕК. И внезапно меня это так рассмешило, что я плакал от смеха, как ребенок. Но этим лишь досадил себе, как бы то ни было, смех этот был хуже, чем кража, измена, убийство. И тогда я стал скакать по песку, как безумный, уничтожая надпись. Я не оставил на пылинке пылинки. Но от этого мне не стало легче.

Это беда сидит во мне и теперь. Этот злой призрак, принесший столько мытарств. Я едва не сошел с ума, я должен был спасаться. И соломинкой в этом случае стала бумага. Я вверил ей бессонные ночи, свою обиду и человеческое достоинство. Я сказал ей правду. Эта правда не должна обойти твое равнодушие. Эта адская, приводящая в отчаяние, правда...

Автор

Электрический звонок настойчиво сообщил о себе. Потом еще раз. Кому-то нетерпелось войти в квартиру, кто-то торопливо переступал с ноги на ногу. «В такую рань?» — подумал я. — — Кто бы это?» Какая-то тревога охватила меня: наверное с кем-то что-то случилось. Я открыл дверь, и, легонько оттолкнув меня, в комнату вошел высокий с холеным лицом мужчина, он еще загадочно усмехался и изучал меня, и вдруг меня поразил его странный взгляд, такой, что пронизывает насквозь, маска самоуверенности на его лице. Не успел я прикрыть дверь, как в квартиру вошли еще двое. Они торопливо подскочили к окнам и закрыли их.

— Садитесь, — сказали мне. — Вот тут, рядом с женою. И не двигайтесь!

— Однако... — я пытался что-то сказать, но тот, первый, возмущенно прервал меня на полуслове и ткнул мне в лицо какое-то свидетельство. «Предъявитель сего имеет право носить оружие», — успел прочитать я и подскочил от догадки: вооруженная банда? Грабеж средь бела дня? Я еще подумал: меня, пролетария? — и тут же истерически рассмеялся.

Высокий, не сводя настороженных глаз, нервно протянул ордер на обыск. У меня отлегло от сердца, хоть я все так же ничего не понимал. «Наверное случилась какая-то ошибка, — гадал я, — может быть они перепутали номера квартир...» Но они не обращали на меня никакого внимания, старательно роясь в книгах, бестолково перекладывая их с места на место. Они все больше спешили, и я замечал, что с каждой минутой растет их недовольство. «Что они так упорно ищут?» — думал я. Зазвонил телефон, но мне не позволили подойти. Телефон звенел не переставая, а они все перекладывали мои книги и тетради. И вдруг я почувствовал себя маленьким загнанным зверьком, которому холод неприятно сковывает тело. Рядом сидела жена, напуганная и встревоженная и тоже маленькая. «Плохое предзнаменование», — думал я. Время от времени на меня бросали колкие взгляды, и тогда я чувствовал, как звенят от холода мои ноги. Затем кто-то из них радостно взвизгнул, почти не пряча своего волнения, младший держал в руках статью «По поводу процесса над Погружальским». Пришельцы, казалось, помолодели, казалось, они вот-вот кинутся в пляс и нечаянно втолкнут и меня со стеклянными ногами к себе в круг. Был составлен протокол, и в чемодан побросали «Черную раду» П. Кулиша, «Историю украинской культуры» М. Грушевского, несколько сборников Б. Лепкого, да еще какие-то книжонки старых изданий. Сверху с нешуточным ритуалом положили названную статью. А через минуту меня уже несла голубая, как чья-то человеческая доля, «Волга». Они сидели по бокам, дородные и надменные, то и дело кидали друг на друга многозначительные взгляды. Иногда эти взгляды перекрещивались на мне, и тогда их тела сжимали мое до боли и омерзения, как клещи. Я не выдержал и закрыл глаза. Потом меня дернули за плечо, и когда я открыл глаза, то увидел, что мы приехали к серому трехэтажному угловому зданию на Мира № 1, бывшей улице Сталина.

■

Я был столом, маленьким и неповоротливым, которому никак не могли найти место. Меня хватали и торопливо куда-то толкали впереди себя, потом поспешно возвращали назад и снова передвигали на новое место. Коридор, кабинеты, коридор... Замелькало перед глазами и все поплыло: и пол, и потолок. Переиначились и люди, и лица: казалось, меня завернули в сверток и покатили по полу. Пинали ногами и сверху злобно бубнил чей-то укоризненный голос:

— Чего тебе не хватало? Молодой, защитил диссертацию, только б жить!

— Брыкался, цыпленок — добрыкался! Ах, ты ж, сука...

— Что я? — старался ухватиться за что-нибудь и не мог. Туда, сюда. Я сопротивлялся, я хотел быть упрямым, как слон, но совсем обессилел и лишь беспомощно шептал: «Что я!..Что?..»

Наконец все стихло. Меня лихорадочно куда-то втолкнули, вытряхнули из свертка; и я увидел перед собой холодное помещение, молодого усталого человека, который со скукой глядел на меня, безвольно хлопая веками. Молодой и лысый, лысый и молодой, подумал я и зажмурился от его игривого подергивания нижней губы.

— Садитесь! — кивнул он и, отвернувшись к столу, медленно подвинулся ко мне. — «Боже, — мелькнула мысль, — должно быть, я в самом деле совершил какое-то преступление, сам того не ведая? Новый Герострат?» Тогда он неожиданно обернулся и впился в меня какими-то полусумасшедшими глазами.

— А знаешь ли ты, кандидатик, что на твоей машинке печатались тысячи листовок? Что ты лишь строишь из себа честного... скрытный. Но мы все давно знаем... Не признаешься? Заставим! Еще и как заставим! Не такие еще были важные крали, и те падали на колени и слезно молили о покаянии. Не то, что ты, паршивое г...!

Еще ничего не понимая, я старался запомнить хоть несколько слов из той тирады, но это была скоропалительная тирада и не менее бесполезное дело. Слова сыпались на меня, как град, и я только улавливал те ранимые места, что касались меня. Поэтому я немощно, тупо, как утопленник, наблюдал людей, которые вскакивали и сразу же выбегали из комнаты, и что-то кричали, кричали, как стая голодных пеликанов...

Передо мною плыл обычный прямоугольник стола — одна молчащая и спокойная вещь в комнате, что своею устойчивостью как-то еще возвращала к действительности, выплывала на поверхность из безумного кафкинского кошмара.

Я пытался найти какую-нибудь разницу в лицах и голосах тех, что так упрямо чего-то требовали от меня, но они были похожи друг на друга, как медные деньги. Пять, три, один... Казалось, на фоне стола умышленно меняются декорации какого-то грандиозного спектакля, где-то сбоку вместо грозных басов, теноров, оскорбленно дребезжал свое из суфлерской будки испорченный магнитофон, у которого все время рвется лента.

Я старался сказать что-то этим людям, наверное, я все-таки что-то говорил, возражал, так как они придирались к моим словам, и затем я проваливался куда-то из прикованного к полу кресла, а его спинка была глухою стеною, которую невозможно обойти.

— Что Маланчук? Мы и секретаря обкома сейчас сюда приведем, и ты, его в... работничек, расскажешь, что делал! Про все свои подлые дела...

— Что, гений? В университете преподавал, кандидат наук? Ха-ха! Знаем мы вас, кандидатов! В тридцатых годах еще не таким головы скручивали, как курицам!..

— Что ему говорить — сам знает. Даже про одного из таких кандидатскую писал: про в... юмориста, про Вишню писал... Ха-ха... Националистов увековечиваете?

Я возражал, я действительно возражал, но это был какой-то беспорядок мыслей и слов.

— Но... Как вы смеете... известного украинского... выходит семитомник его произведений... Выдвинут на соискание Ленинской премии... давно реабилитированный...

— Реабилитированный?.. — они так и вытаращились на меня, как будто я сказал про новую Помпею. Они никак не хотели верить моим словам. И тут расхохотались. Они даже схватились за животы, так им было смешно. Показывали на меня пальмами, как на зачумленного, и хохотали. Да и как хохотали.

Я растерянно смотрел на них, человеческих привидений, маленьких и беззаботных, нагрянувших сюда с другой планеты, чтоб пощеголять своей молодостью, жестокостью, наглостью. Они знали себе цену, эти властные повелители, высокомерные и экзальтированные. Они не стыдились ничего. Наоборот. И вдруг меня осенила догадка: Боже, да ведь они неописуемые шутники. Решили повеселиться немного и хохочут. А я, как целомудренная девица, упираюсь во всю. Я так был захвачен этим настроением, что не успел опомниться, как уже хохотал. Наверное я теперь смахивал на старенького Вишню, который тоже никак не мог понять всей серьезности следствия, и пытался шутить.

— Но почему вы, судари, полагаете, что я террорист? Если уж вам так не терпится засудить меня, то лучше уж судите за изнасилование Клары Цеткин.

■

Передо мной снова обозначился прямоугольник стола, выражение устойчивости в этом беспорядочном движении, которое охватило все вокруг; он единственный поддерживал меня, не давал провалиться в какую-то глубокую яму, которую я иногда ясно чувствовал под ногами; я даже боялся тогда пошевелиться, чтоб не поскользнуться и не полететь вниз. А представительные мужчины, такие, наверное, привлекают своими фигурами внимание женщин, бестолково кружились вокруг меня, я слышал их назойливое хихиканье, ловил загадочные взгляды, куски фраз, которые то мгновенно накатывали, то отступали, и я, как дурачок, следил за этим, бессильный что-либо понять, и, должно быть, в эту минуту был далеко от этого дома, был на какой-то площади, закованный в кандалы и терпеливо дожидал, когда придет палач, чтобы снять голову. Галдели люди, плевались, плакали, все смешалось, а я стоял на помосте голый и зябко поводил плечами. И тогда пришел палач и бросил в толпу: «Кто хочет спасти жизнь этому вору и выйти за него замуж?» Заволновались, кто-то крикнул: «Я» — но всё затихло, и я спрашивал себя: «Почему? Почему она не подошла и голос её внезапно пропал?» — «Кто хочет выйти за него замуж?..» Был палач, был помост и несколько старых растерянных людей, которые торопливо потупились...

Я изумился тишине, неожиданно заполнившей комнату. Возле меня уже никого не было, я даже не заметил, когда все вышли. Я был один, сплюснутая, как у нищего старика, голова болела, и я подумал: «Вы ушли и забрали меня с собой». Я подумал, что на дворе уже темно, что медленно затихает уличный шум, и что с утра у меня не было ни крошки во рту. У меня было несколько копеек, в конце концов на них можно было купить пирожков и перекусить где-то в подъезде. Я так увлекся этой мыслью, что даже вскочил, чтоб итти. Кажется, я даже шагнул, раз, два, но передо мной неожиданно вырисовались зарешеченные окна, и кто-то ехидно спросил:

— Куда, ваша милость?

Правда — куда? — подумал я и оперся о стол. Если не покупать пирожков, можно взять такси и поехать домой, там меня ждет встревоженная жена. Если же потратиться на пирожки, то не хватит и на трамвай. Я поглядел на окна, оглянулся на дверь, я был наивным узником, утешающим себя болтовней, как болтливые бабы.

Кто-то вошел. Да. Я даже не повернул головы.

— Следуйте за мной, — услышал чей-то приказ и покорно, не торопясь, пошел следом.

После всего гама, не смолкавшего вокруг, я наконец очутился в просторной комнате. Со мной вежливо поздоровался с виду спокойный человек, назвавшийся моим следователем. Я сразу же почувствовал к нему какую-то внутреннюю симпатию, по меньшей мере этот человек стал для меня соломинкой, за которую я, как утопающий, схватился. «Наконец-то, — думал я, — после стольких часов неизвестности я узнаю что-нибудь о себе. Что бы это значило, что?..».

— Вы, Михаил Григорьевич, — проговорил он помолчав, ласково усадив около себя, — заподозрены в распространении в городе Львове антисоветской националистической литературы. Сейчас мы этот вопрос выясняем, и вам нечего волноваться. Немного потерпите — и пойдете домой. Но... все зависит от того, насколько чистосердечно вы признаетесь во всем.

Мне не в чем было признаваться, я так и сказал ему. Он с укоризной выслушал меня, потом поспешно что-то записывал, вставал с кресла, и, заложив руки за спину, внимательно глядя в зарешеченное окно, играл авторучкой... Затем медленно поворачивался ко мне, очень медленно, и внимательно смотрел в глаза. Я чувствовал в его взгляде немое недоверие, какую-то беспечную скептичность, иногда даже открытый цинизм. Я особенно чувствовал это тогда, когда он утомленно посматривал на решетки, недвусмысленно намекая на их назначение: ну что ж... несомненно есть возможность познакомиться с ними поближе...

Постепенно наш разговор зашел так далеко, что мы даже не могли определить цели нашей беседы. Как старые друзья, долго не видевшиеся, которые наконец встретились, мы в какое-то мгновение неосторожно высказали друг другу все, что есть, а расставшись ломали голову: о чем это мы говорили? Мы касались вопросов искусства, литературы, но разговор сразу же обрывался, поскольку его интересовало что-то другое, о чем ни он, ни я не имели понятия. Мне казалось, что начав этот разговор, он из деликатности должен был через силу поддерживать его.

Мы говорили о свободе слова, о новом понимании диктатуры пролетариата, которая, по определению в «Программе КПСС», «выполнила свою историческую миссию и, с точки зрения требований внутреннего развития, перестала быть необходимостью в СССР», что «государство...на современном этапе преобразовалось в общенародную державу, в орган выражения интересов и воли всего народа...». Я цитировал на память почти всю торопливое, видно люди куда-то спешили, работали, но работа требовала секретности, и поэтому отовсюду до меня доносился чей-то требовательный шепот:

— Ш-ш-ш-ш! Тебе, тебе, тебе гаварят!... Не положено!

Загремели засовы сверху и снизу, заскрежетал, как

радикулитный дед на печи, массивный замок: меня берегли, как забальзамированных фараонов в гробницах, вход куда завален тяжелой каменной плитой; эта мысль неожиданно рассмешила мена, и я почувствовал, как надуваю от гордости щеки, как выпячивается грудь, и пружинят ноги, — фараоны были ничто, что там их склепы под тяжелыми плитами? На моей железной двери без счета громоздких засовов и замков.

— Аправлятца! — грозно крикнул из двери маленький, как мальчик с пальчик, человечек в погонах с красными полосками. — Шевелись!..

«Мальчик спальчик» протянул мне две бумажки, воспитанно сказал: «пожалуйста», а затем терпеливо поплелся позади меня. Фараоны действительно были ничто в сравнении со мною. Едва ли им говорили «пожалуйста» и так усердно стерегли их путешествие в туалет.

■

Баланда... Я смотрю на неё, как завороженный, кажется она приклеилась к металлической миске, черной, закоптелой, деформированной, такую можно встретить на любой свалке города. Я зачерпнул деревянной ложкой зелено-желтой жидкости и поднес ко рту. Но на полдороге остановился и стал внимательно смотреть на неё, вековечную спутницу тюрьмы. Это фирменное блюдо тоже когда-то изобрел мастер, который, наверное, не одну ночь просидел над книгой «О вкусной и здоровой пище». Это изобретение пережило все революции мира, все войны, и до сих пор остается неизменным. Леонардо да Винчи изобрел швейную машинку, но она была до того несовершенной, что её даже и сравнивать нельзя с современными, на которых выполняется без счета операций. Можно строчить, обметывать петли, пришивать пуговицы, штопать, вышивать. Но имя изобретателя не было забыто, оно почитается нами. А какая несправедливость, люди, что так неблагодарно забыт изобретатель баланды! Его изобретение было едва ли не самым значительным из всех изобретений человечества.

Я поднес ложку еще ближе ко рту и вдруг, пораженный, бросил в миску: в нос мне ударил такой сгусток амбре, что у меня против воли перекосилось лицо. Я отвернулся от баланды и еще раз с благодарностью и с большим уважением вспомнил про изобретателя, если бы я жил в те давние времена, я бы обязательно наградил его значком «Отличник кулинарного дела»...

Я подумал о том, что следующая моя кандидатская работа будет как раз о баланде, о той баланде, какою можно полакомиться в любой стране, независимо от образа ее общественной жизни; имя изобретателя должно быть найдено. Мне стало очень приятно, что это дело будет выполнено именно мной, и что увековечение изобретателя будет связано с моим скромным именем.

Мои научно-исторические мысли совсем некстати были прерваны костромским оканьем:

— На о!.. На о!..

Из двери выглядывало чье-то добродушное лицо, которое мимикой подзывало к себе:

— На о!..

Только тут дошло до моего сознания, что в тюрьме, чтобы узники не догадались, кто сидит в камере, не называют фамилий, а только их первые буквы. В таких случаях следует подбегать к двери и называться шепотом. Я послушно подбежал к двери и назвался, хотя это было очень смешно, ведь в камере я был один.

— Пайдем! Руки назад, тебе гаварят!..

Выводящий шел позади меня, время от времени останавливался, забегал за поворот, внимательно осматривался, нет ли кого, а тогда снова покрикивал сзади и все время звучно щелкал пальцами обеих рук. Он делал это так ловко, что я ему даже позавидовал, как, наверное, позавидовал бы мне в этот знаменательный момент и сам фараон, которого когда-то эскортировали какие-то никчемные и искусственные звуки барабанов и фанфар.

■

Вчерашний знакомый, с которым мы так приветливо разговаривали и который открыл мне глаза на нашу общественную жизнь, сидел за массивным двухтумбовым столом, стол был устлан синим картоном, цвет этот мне всегда нравился, это был цвет неба и простора, и он всегда успокаивал, наводил на размышления и веселил. Следователь улыбнулся мне, и у меня сразу же поднялось настроение. Наверное, как он вчера обещал, все уже разъяснилось, и сейчас меня выпустят домой, держать меня дальше здесь не было никакого смысла. Я сел против него, доверчиво посмотрел ему в лицо и тоже улыбнулся в ответ: ей-богу, мне этот человек нравился, около него у меня светлело в душе. Я еле сдержался, чтоб не рассказать ему про мои наблюдения, это, наверное, и его бы очень позабавило.

— Сейчас, сей-ча-ас... — следователь наклонился над столом и начал заполнять протокол.

— Все уже разъясняется, еще несколько вопросов, потом отдерем тебя дубиной по голому месту, и... марш домой, но больше не попадайся... Ты-то не сделал ничего, но другие натворили...

Я не знал, что натворили другие. Меня лишь радовало то, что все это так быстро выяснилось, что я невиновен, и что сейчас пойду домой. Домой, подальше от камерной тьмы и духоты, подальше от этого мрачного углового дома, подальше от «аправлятца»; сейчас я выйду на улицу, вдохну свежий воздух и, наверное, не возьму даже такси, не сяду и на трамвай, а пойду улицами Суворова, Дзержинского, Ленина, поверну направо на Мечникова и попаду на свою долгожданную Некрасовскую.

— Та-ак... — сказал следователь и повел на меня серыми глазами, в которых я неожиданно поймал оттенок неприкрытой неприязни. — Какую литературу антисоветского содержания вы (в разговоре он всегда «тыкал», а когда вел протокол, то «выкал») получали от Ивана Светличного из Киева и от Богдана Горыня во Львове?..

Я хорошо знал этих людей. Светличный нравился мне, как умный, уравновешенный человек, талантливый критик, который никогда (не в пример другим) не шел ни на какой компромисс с собственной совестью. Я чувствовал в нем большую эрудицию, завидовал его знаниям истории украинской культуры, я поражался его вкусу в литературном мире, его эстетическими сравнениями, остроумием, меня привлекали в нем и чисто человеческие черты характера.

— Я ничего от него не брал, — сказал я спокойно и сразу же пожалел о сказанном: следователь, высокий, полнотелый, грозный (он мне напомнил в этот миг Петра I), вскочил с места (куда только делись его спокойствие и уравновешенность, и улыбка, и игриво-покладистый голос) и заступил собою почти всю комнату. Его глаза впились в меня, я даже чувствовал его дыхание на своем лице, он еле владел собою (но сдерживал себя, имел натренированную волю).

— Осторожно, осторожно, ты!... Твои слова — твоя ж судьба. Все зависит от тебя, ты должен это иметь в виду!

Он молча прошелся по комнате, сел за стол, взял авторучку и с ударением сказал:

— Я ж тебя хотел сегодня выпустить, а ты что делаешь? Я ж должен закрыть «дело», а ты молчишь, корчишь из себя кто знает какого дурачка, под карасика работаешь? Что брал от Богдана Горыня?

— Если уж вас так интересуют такие вещи и от этого так зависит моя судьба, то я могу... в конце концов сказать...

— Вот умница!... Гавари...

— Припоминаю, раз взял почитать книжку о творчестве художника Новаковского, исследования «Наполеон и Украина» и «Договор Богдана Хмельницкого с царем Алексеем Михайловичем 1654 года»...

— Стоп, стоп... Заспешил, как голый палку ставить, — перебил он меня, — так и запишем: «брал от Богдана Горыня антисоветскую литературу — «Договор Богдана Хмельницького с царем Алексеем Михайловичем 1654 года»...

■

Я вспомнил одного страшного ревнивца, который довел свою добродетельную и честную жену чуть ли не до сумасшедствия. Ему казались вокруг любовники, которые соблазняют его жену и даже не платят за это мизерных копеек. Он называл её шлюхой, хоть она была далека от прелюбодеяний, он избивал её, и она покорно молчала, не смела ни в чем возражать, поскольку он даже не хотел слушать никаких слов, убеждений, доказательств. У него была потребность ревновать, и он ревновал, как художник, как поэт, которого закрутила стихия творчества, и он в плену этого оставляет реальный мир и мыслит одними образами, например, образом ревности. Это известная мания, мания преследования, мания ревности, мания смерти... Эта женщина загуляла, она завела себе без счета любовиков и наслаждается их красотой и силой. Из загнанного, затравленного, невзрачного существа она превратилась снова в человека. Я завидовал ей, завидовал фанатично, бессознательно, у меня уже началась мания зависти. Я начал ненавидеть эту женщину за то, что ей удалось все так легко: она оставила дом на час-другой и завела любовников. Из этих стен я не мог вырваться, не мог кого-то соблазнить томными очами и оголенными коленями. И, наконец, у меня и не было такой потребности.

Из честного человека хотят сделать преступника, настойчиво, последовательно, загодя продуманным спектаклем, в котором приходится играть зрителям, а актеру слушать. Зрители играют бездарно, хотя и не признаются в этом, и не хотят этого знать, они играют, а актер закрыл глаза и в бессильи рвет на себе в пустом зале волосы...

Я никогда не совершал никаких преступлений, я даже не знал, как это можно подло обойтись с людьми, а меня убеждали в противоположном, мне доказывали, что я это делал, и лишь хитро прячусь, как маленький ребенок, разбивший стакан, говорит всем, что он разбился сам. В этом упрямо, нудно убеждал меня майор Гальский. Он делал это с таким воодушевлением, с такой жаждой какого-то неожиданного открытия, которое ему никак не давалось в руки, но в которое он не менее упрямо верил, что мне даже иногда было его жаль. Я от всего сердца хотел помочь этому человеку, хотел из себя сделать преступника, хотел подсластить его воображение, воображение маньяка, который, как наркоман, бредит манией преступности даже у обычного телеграфного столба. Он, как скульптор лепит Венеру, эту прекраснейшую женщину мира, и злится от того, что она прекрасна, и что в ней нет черт преступника, он жаждет создать именно преступника, он готов отрубить себе руки, которые творят против него.

О, как я завидовал той женщине, что свихнулась и стала, наконец, такой, какую выдумал её муж.

Я был переполнен таким нестерпимым желанием хоть в чем-нибудь помочь майору Гальскому, что еле сдерживался, чтоб не кинуться в окно, разорвать решётки, добежать до львовской стометровки, где вечно заседают интеллектуалы нашего общества, футбольные болельщики, с силой раскидать их маньячные сектантские кучки и, взобравшись на тумбу, заорать:

— Люди! Я ваш враг! Я слуга западногерманских империалистов! Я шпион, вы того, может быть, не знаете, но я, не успев родиться, уже выполнял преступные поручения оберштурмфюрера. Майор Гэльский, скажите его имя! Кроме всего, люди, я еще участник «малого круга» по подготовке нелегального съезда в Евпатории: майор Гальский, прошу! Становитесь рядом и рассказывайте, что у вас на уме. Говорите, поскольку кроме нас никто, даже его участники, не знают ничего про этот съезд...

О, как я завидовал той женщине!..

Я снова был на помосте, и мой палач стоял рядом, подняв вверх красный топор. Вот топор полетел в меня, и я закрыл глаза: «Кто хочет взять этого разбойника в мужья? — донесся до меня чей-то голос, но он сразу же замер, и стало тихо. Но нет. Откуда-то сбоку доносился вкрадчивый ехидный смешок, который прерывался, и тогда я отчетливо слышал чью-то декламацию. В мое сознание закрадывались знакомые строчки, близкие мне и дорогие. Майор Гальский, став в пушкинскую позу, читал напамять мое стихотворение «А я стоял среди Карпат», напечатанное во Львовской «Вільній Україні», Вот он остановился на минуту, чтоб перевести дух от смеха, и стал декламировать дальше. Рядом тряслись от смеха какие-то неприятные, злорадные лица, хотелось бросить им что-нибудь оскорбительное...

Я не очень думал о поэтическом качестве стихотворения, оно могло быть, в конце концов, и примитивнейшим, но в нем я высказал свою любовь к Украине, к своей Родине. И теперь, когда Гальский глумился над ним, я понял, что все смеются не над стихотворением, нет! Они далеки были от этого. Они смеялись над моей любовью к Украине...

— Он, вселенная и Украина! Ха-ха-ха! Е... твою несчастного кретина мать! ..

Майор Гальский не кончал Литературного института имени Горького. Он не слыхал ни о какой амбиции критика... Он был прост, как пол-литра «московской»... Опершись на стол, он декламировал дальше, останавливаясь время от времени, чтоб все вволю насмеялись. Он знал напамять даже те мои стихотворения, про существование которых я уже забыл. Я был просто парализован чудовищной памятью майора Гальского, его литературной эрудицией и чистосердечным увлечением моей поэзией. Я впервые видел так близко своего поклонника...

— Е... твоего господа мать! Двуличная твоя душонка! Политическая проститутка. Холуй западногерманского империализма! Кто выполнял поручения оберштурмфюрера? Кто был участником «малого круга» по подготовке нелегального съезда в Евпатории? Все скажешь! Все знаем? В ж... у тебя, кандидатик наук, были наши микрофоны!...

■

Кажется, я был маленьким, немножко диковатым мальчиком. Я увидел недалеко большую бочку и мне захотелось побывать в ней. Это было такое неудержимое желание, что я не мог совладать с собой. Быстро взобравшись на дерево, я зажмурил глаза и прыгнул в бочку. И сразу случилось непредвиденное: бочка вздрогнула, как задремавший конь, зашаталась... помчалась с горы, сумасшедше подскакивая на камнях, на пнях. Она то перевертывалась, то выпрямлялась, падая куда-то вниз, чтоб потом — аж захватывало от этого дух — взлететь снова вверх. Я совсем онемел от страха, не мог ни крикнуть, ни заплакать. Я лишь, широко раскрыв глаза, прислушивался, как бочка, наподобие молодого коня, крепко закусила удила и мчала туда, откуда нет возврата...

«Какой конь? — подумал я, — и зачем такое безмолвие?» Я начал старательно оглядывать стенки бочки, которые никуда не двигались, а спокойно вырисовывались перед глазами. Стенки, обратил внимание я, были проконопачены, какие-то серые и чересчур заурядные для кадки. Из-под пола проглядывал кусочек света, расчлененный решеткой. Зачем в бочке решетка? И тогда я увидел перед собою низкого, коренастого человечка, который, окутавшись тучей дыма, горячо нашептывал мне:

— Знаете, — сказал он. — Того вороного я продал, он был в белых яблоках, очень хорошее, вообще, животное. А вот как-то иду дорогой, вдруг вижу: воз остановился... Как только возница ни нукал, а конь на месте стоит. Оглядываюсь, а он на меня смотрит и так, знаете, как человек, посмеивается... Я так, знаете, растерялся, он так, знаете, как человек, узнал, идиотик. Вот конек стоящий был...

Наверное, я уже приходил в сознание. Мне как-то сразу стало легче, и я даже вздохнул: выходит, допрос закончился, и я снова в камере, ба, даже не один — коренастый дальше яростно смалил папиросу за папиросой и не переставал рассказывать о конях,

— А вас за что сюда? — внимательно уставился на меня и выпятил губу: — Где работали до сих пор?

— Я? Я работал преподавателем в университете, на факультете журналистики. Вишни вы что-нибудь читали, слышали что-нибудь про такого смешного писателя? Так он писал... — Я неожиданно стал веселым и беззаботным, даже не заметив того, я начал рассказывать о Вишне, склонившись к собеседнику, и чем больше я говорил, тем быстрее возвращался к действительности; радовался, ощущая, как вязкая аморфность, завладевшая моей головой, понемногу отступала куда-то в сторону, и на ее место возвращается сознание.

— А вас за что посадили, хабаря взяли? Кого-нибудь в университет протолкнуть хотели?

— Ну, что вы! Меня по 62-й статье...

— Типографию имели? Листовочки, ха, ха...

— Ну, что вы! Какая типография? Какие листовочки? Пришли, забрали несколько книг по литературе да искусству...

— Ги, ги... За книги — и такую статью? По этой статье судят за нелегальную организацию, за попытку свергнуть власть, за распространение нелегальщины... Что-то не то! Может, вы студентов не теми, что следует, идейками начиняли?..

— Ну, что вы? Только тем, что в учебной программе вуза...

Тогда он закинул голову вверх и громко расхохотался.

— Завтра пойдешь, старик, домой, если не врешь мне, — он закрыл глаза и на минуту примолк. — Но сейчас просто так не берут... Выходит, что-то есть, а? Я понимаю, что-то, где-то немного не то, так мы — в кустики, и ушами зайчика накрываем. Я тоже из таких. Три месяца запутывал следствие, водил за нос прокурора, все скрывал, скрывал, а они, оказывается, все давно знали. — Он с хохотом затянулся папиросой, и со злостью, с каким-то запоздалым раскаянием, добавил: «Так себе по-свински напакостил, хам. Разорвал бы себя теперь на куски без всякой жалости!»

Я проникся к нему невыразимым сочувствием. Где-то дома узника ждет жена, двое детей: женщина без мужа, дети без отца. Это особенно остро чувствуешь в камере, оторванный от всего света, загнанный в четыре стены, немые и безучастные, холодные и неприступные.

— Вы знаете, — говорил он, — мне сегодня снова приснились часы, они стояли на столе и не шли. Наверное, жена этой ночью снова мне изменила. Это всегда так, как снятся часы, то кому-то изменяют жены. Но я не виню ее, что поделаешь — природа, ее не изменишь. Мичурину, правда, это удалось, но он же не был женщиной... А вы женаты?

— Как будто, — сказал я, — как будто...

— А знаете, эти кони, как люди. Пять лет не видел, остановился, мужик его папкой лупит, а он стоит и улыбается. Смешные такие животные этой своей привязанностью к человеку.

— Вы не угостите меня папиросой? Позвольте прикурить от вашей!..

— Пожалуйста спички...

— Нет, я хотел бы, если не возражаете... именно...

«Вы молодая и красивая, с университетским

образованием, математик, с кем вы связываете свою судьбу? Он сгниет в тюрьме, а вы... как вы сможете обойтись без мужчины? Вы еще не знаете одиноких женских ночей... Вы еще не знаете, что это за мука... Господи, да вы такая молодая — с сорок третьего года! И хотите погубить себе жизнь? Да бросьте вы его к черту, найдите себе другого — высокого, сильного. Вы знаете, что для женщины настоящий мужчина? «С милым рай и в шалаше...» Так это не с милым, а с настоящим мужчиной. А что вы будете иметь от него, даже если он и выйдет когда-нибудь из тюрьмы? Дистрофика с язвою желудка...»

— Но он же скоро станет отцом...

— «Смейся молодая и красивая, смейся над этим. Это так все дешево обходится сейчас...»

— Позвольте, я вам помогу прикурить?

Я смотрел на его широкую спину, он стоял около окошка, широко расставив короткие ноги, и дальше рассказывал про коней. Я подумал, что обязательно напишу о них стихотворение и подарю ему.

— Моя фамилия Палыга, Палыга Владимир Петрович, я из Больших Чучманов, что около Бузька.

— Я напишу о ваших конях стихотворение.

— Слушайте, когда сажают в тюрьму конюхов, то каждый дурак знает, за что их сажают. А за что ж вас, поэтиков? Неужели за те конторские книжечки, что вы их назвали? Тогда вами эти идиоты просто позорят славное имя тюрьмы!...

■

Я не уверен, написал ли бы Кампанелла свой гениальный труд про будущее общество, если бы двадцать семь лет не отсидел в тюрьме. В какой-то темной конуре, где его давили государственные стены — его душа находилась далеко от него: она всегда оставляла его в одиночестве, купаясь в каких-то светлых далях: он назвал свою книгу «Город солнца», это было как раз то место, где бродила его неспокойная душа.

Я думал над тем, как много гибнет в этом мире талантов, гибнет лишь потому, что человек не имеет времени писать, что притесняет свой дух. Днем его заедает работа, потом рестораны, а затем семья. Он лишь ходит и думает, его мучают сюжеты; но так и не зафиксированные, исчезают куда-то, наверное ищут своего настоящего хозяина. Тут, в камере, особенно когда тебя неделями не вызывают на следствие, и ты существуешь, забытый всеми на свете, это печальное чувство неспокойной души вечно сидит в тебе, можно тогда написать без счета «Городов солнца», можно изобрести новую арифметику и другую таблицу умножения. Я думал: чтобы у нас было много хороших писателей, математиков, физиков, кандидатов наук, их постоянно, на пять-десять-двадцать пять пет надо загонять в тюрьмы и забывать о них — пусть свободно творят. Они могут и умереть с голода, но это не так, наконец, и важно. Главное, чтоб остались их имена и сочинения, которые так необходимы для нашего будущего...

Я попросил бумагу и карандаш, аккуратно сложил все на столике и задумался. Коренастый Володя сидел около окна и что-то читал. Если бы он сидел как-то иначе, подумал я, ко мне бы пришли какие-нибудь мысли; он закрыл мне свет, а может быть дух мой боялся его широких плеч и бродил под окнами, — Кампанелла из меня был никудышный. Правда, на его окне не было матового стекла (тогда его наверное еще не изобрели), и он, по крайней мере, мог наслаждаться если не «Городом солнца», то во всяком случае лучами настоящего солнца. Теперь все предусмотрено... Наверное мои внуки так и не дождутся нового «Города солнца»...

■

Но я напрасно старался перехитрить себя: из меня был никудышный не только Кампанелла, но и обвиняемый. Развлекаясь бумажными иллюзиями, я чувствовал, как в груди все больше растет волнение, как предательски захлебывается сердце, а глаза неотрывно следят за столом. «Молодой и лысый, лысый и молодой, — подумал я, — что сейчас делается у него в том месте, над которым должны быть волосы?»

Он бросил на меня прищуренный колючий взгляд, но сразу же опустил глаза, теперь они быстро забегали по страницам странной книжки, густо исписанной каллиграфическим почерком. Чернила были зеленые, но это меня сейчас совсем не успокаивало, наоборот, тревожило и раздражало: против меня снова что-то затевали!

— Ну и ну, ну и Михайлик... Тихонький, скромненький, кто бы мог подумать... — он водил пальцем по строчкам и шевелил губами, брови иногда удивленно подскакивали вверх и там двигались в ритме; он то веселел, то хмурился, заложив руки за спину, и лениво поднимая тяжелый взгляд.

— Теперь, в конце концов, не так уж и важно, чтобы ты что-то говорил. Да и не нужно этого. Что ты мог сказать — сказал, да, если бы и хотел пересказать разговоры со знакомыми, то так и не перескажешь, как тут... — Он крякнул от удовольствия, навалившись обеими руками на толстую, как старинная Библия, книгу, — у нас все записано...

— Что бы это могло значить — «увергер»? — сказал, едва открыв дверь, с порога «мой» следователь. Казалось, до сих пор он внимательно прислушивался в коридоре к нашему разговору, и теперь, выбрав подходящий момент, поспешил сбить меня с толку.

— Увергер? — переспросил я, не поняв слова... — это, наверное, чья-то фамилия?

— Скрытничаем, карасик, маскируемся, — сказал с упреком следователь и осуждающе покачал головой. —А нехорошо выходит у нас с тобой. Выдаем себя за честного, а забываем про порядочность...

Он кивнул «молодому и лысому, лысому и молодому», и тот медленно прочитал из «Библии»: «6 мая 1965 года. Теперь все мастера и талантливые поэты обращаются лишь к национальной форме...»

Я удивленно пожал плечами: откуда им так дословно известны эти слова? Когда-то, правда, я произнес их у себя дома одному молодому художнику. Может быть его допросили и он рассказал. Но, извините, слово в слово? И сразу я похолодел от догадки и омерзения: они подслушивали! Но как? Я живу на пятом этаже — тогда что: телефон, магнитофон, чердак, открытое окно? Все возможно... Я чувствовал, как весь наполняюсь отвращением, омерзением: меня, работника обкома партии, преподавателя университета — подслушивали! Что они хотели знать? Я никогда не высказывал никаких сокровенных мыслей, которые могли показаться антисоветскими, что было у меня на сердце, то и говорил, и не стыдился этого, приятелям, сотрудникам, на кафедре, в обкоме партии. Это же самое я говорю им сейчас тут, на следствии, но это их совсем не интересует, наконец, это и не крамола для них, так почему же тогда человеку не верить, следить за ним и делать из него преступника? Более резко высказывались о недостатках в нашей общественной жизни и другие люди, я знал их как честных, порядочных, это были научные работники литераторы, — они тоже где-то тут? Тут, рядом, за ними тоже следят и записывают даже то, сколько минут сидят в туалете. Что у них, как сказал майор Гальский, тоже «в ж... микрофоны»?

Я смотрел на победные и сияющие лица следователей и чувствовал себя снова в бочке, которая сумасшедше катится с горы. Я был маленьким и беззащитным, и я думал, что именно таким меня вырвали из жизни. Видно, были более сильные около меня натуры, но их не трогали, а чтоб напугать, стереть с них самоуважение гражданина, затравить — они выбрали более слабого и на нем хотят продемонстрировать то, что тех ждет впереди.

— Что вы хотите от меня? Что вам надо? — закричал я. О, теперь я уже не мог сдержаться и весь кипел от негодования. — Такое впечатление, что сам Господь Бог ничто против вас! — Я смолк, мне не хватало слов. Я был для них, вот этих самоуверенных следователей, ничто, г..., как мне бросали в глаза, да разве только я? Про секретаря Львовского обкома партии, доктора наук, самого большого советского обрусителя-интернационалиста Галиции, Маланчука, выражались тоже не лучше. Ну хорошо, я не раз мог сказать, что у нас на Украине мало пропагандируют украинский язык, я мог бы себе нажить врагов не только в лице следователя, но и самого Маланчука. Тогда как обьяснить такое неуважительное отношение к нему? О, нет, я ничего не мог понять!..

«Когда садятся в тюрьму конюхи, то я знаю, почему они садятся. Когда же садятся поэтики... Позорят теперь славное имя тюрьмы!...»

■

По утрам всегда было немного легче. С улицы врывалась свежая струя воздуха, а может, мне просто так казалось, но ощущение чего-то светлого не покидало меня до десяти утра. «Падъем», «аправлятца», «баланда»... Я жил этими малозвучными словами, как живешь в театре непостижимым Григом. Я обо всем забывал, и лишь время от времени мне вспоминалось: что-то должно случиться. Что именно, не легко было постичь, но оно беспокоило, веселило, обрекало, — «что-то должно случиться», — я начинал тихо напевать забытые мелодии, которые казались мне чудесными и забавными, как красивая девушка. Я закрывал глаза, приваливался к стене и тихо читал стихи. Именно читал, иногда даже не мог уловить их смысла, их авторов, все перемешивалось, менялось, наконец, сливалось в груду, и тогда веселость вперемешку с какой-то смутной тревогой заполняла меня всего, и я начинал смеяться. Володя внимательно смотрел на меня, иногда его правый глаз удивленно дергался. Тогда мы садились на кровать или около тумбочки и начинали играть в «спички». Это была такая азартная игра, за ней мы проводили целые часы. То были счастливые часы забвения — забывалось все: и камера, напоминавшая собачью конуру у плохого хозяина, забывались идиотские вопросы следователей (с какой целью пил чай, с какой целью ехал на трамвае, с какой целью разменивал 20 копеек, а не 10), забывалось все, даже то, что «должно что-то случиться».

Такую игру могли придумать только в тюрьме, на свободе она была бы бесцветной, как мир дальтоника, но тут, в четырех стенах, она казалась гениальнее всех футбольных матчей, какие могли когда-либо видеть болельщики. Из двадцати пяти спичек четыре имели зарубки, от одной до четырех. Каждая зарубка означала пять очков. Все спички складывали в стоящую коробку (футляр), потом его внезапно поднимали и спички грудой оставались на тумбочке. Нужно было поднять каждую спичку отдельно, не задев остальных. Выигрывал тот, кто набирал большую сумму очков, то есть тот, кому удавалось вытащить все спички с зарубками.

Но игра в конце концов утомляла, мы ссорились с Володей из-за мелочи, садились подальше один от другого и подолгу не разговаривали, тая глухую обиду. Но не проходило и полчаса, как на меня начинало что-то надвигаться, оно ложилось на плечи, давило, наплывало на глаза, и я тогда ясно видел перед собою какое-то чудовище, напоминавшее спрута с омерзительными щупальцами, которые забирались под кожу, залезали внутрь, было слышно даже, как они там шевелятся. Тогда я ложился вверх лицом на верхний ярус своих нар и закрывал глаза. Но потом становилось еще страшнее: стены сползались вместе, сдвигались вниз, потолок наваливался на грудь, давил, и я срывался, как ошпаренный, вниз, и Володя снова удивленно хлопал на меня невидящим глазом.

— Что, боишься, давит на тебя милая стена? Ха! Заметь, касатик, что это не детский сад с толстозадыми воспитательницами. Тут «рай», только набитый бесхвостыми чертями — кагебешниками...

Наконец мне принесли из дому передачу. Это было 20 сентября. Много чего забылось, но этот день почему-то запомнился надолго. Может быть, потому, что передача не только растрогала меня, но и привела в негодование, напомнила про многое, что беспокоило меня на свободе. Не каждый знает, что я был когда-то нечестным с собою, с людьми. Это не для следователей, их такая нечестность совсем не интересует. Но теперь, в камере, мне было особенно тошно, когда это приходило в голову. Помню, во Львове не было в продаже не то что сливочного масла, но даже обычного подсолнечного. Я работал тогда в обкоме партии и вместе со всеми работниками мог легко купить масло в помещении обкомовского гаража, на улице Зеленой, 59. Всегда перед праздниками двигались мы оттуда домой с сумками, набитыми дефицитными продуктами. Чтобы не вызывать у прохожих подозрения, нас предпочитали развозить по домам на машинах. А особенно: на дежурной обкомовской машине ЛВБ 10-45. И кто бы мог подумать, что я с такой горечью буду принимать сейчас эти посылки, которые будут напоминать мне обкомовские сумки! Такая аналогия вкралась совсем неожиданно, а может, мне вбил ее в голову майор Гальский? «Ты, с... коммунист, ты выносил обкомовские секреты! Не даром тебя оттуда выгнали!» Я никуда не выносил и никому не продавал обкомовских секретов. Я был членом партии и строго придерживался устава. Меня лишь возмущали вот эти сумки, и иногда, перед близкими знакомыми, я не сдерживался и спрашивал себя и их: почему мы, коммунисты, пропагандируя скромность Ленина, не хотим в быту придерживаться этих прекрасных черт его характера? Он в трудные минуты отказывался от подарков, сахара, костюмов... Он просил передать их на содержание детских садов... А нас распихивала по домом обкомовская машина с сумками...

Володя, пошарив в посылке, нашел несколько луковиц и хитро подмигнул мне: теперь, контра, заживем. Я ничего не понял, но сразу же проникся его настроением. Мы решили стать огородниками. У нас не было надежной подготовки, но было неудержимое желание: во что бы то ни стало вывести новый сорт лука! В бумажные лодочки мы положили по луковице и разместили их в миске с водой. Это была неплохая забава — ежеминутно подходить к окну, поливать растение водой и следить, как оно начинает жить, выпуская бледно-зеленые перья. В камере появился новый узник, молодой и неопытный, как и я, которого не вызывали на допросы, которому не приписывали контры, но которого ждала обычная смерть, как и всех нас, грешных. Все же луковице было гораздо легче, чем мне, поскольку она не сознавала всего этого, а упрямо тянулась вверх.

Наше меню, желто-зеленая баланда, теперь получила соблазнительный вид. Накрошив в нее луковых перьев, мы изменяли не только ее цвет, но и вкус. Теперь даже остерегались называть такую роскошную пищу баландой. Это было целительное блюдо, полное калорий и жизни. На свободе лук лечит от семи болезней, а тут, конечно, он лечил от всех, какие только может припомнить человечество.

Но одну болезнь, мнительность, он не мог вылечить. Начальник изолятора чуть не получил эпилептический удар, как мне показалось, когда увидел её, молодую и жизнерадостную, на подоконнике. Каждое перышко луковицы напоминало ему острое холодное оружие. Он ощупывал их, пробовал на прочность; я следил за его торопливыми движениями, затаив дыхание: вот сейчас он возьмет ее и отнесет куда-нибудь, и мы опять останемся одиноки, и снова будем утешать себя игрой в «спички».

— Нда! — сказал он, убедившись, что мы вырастили все-таки не стальные ножи, а обычный лук. — Правилами внутреннего распорядка выведение лука в камере не предусмотрено...

Володя снова начал рассказывать про коней. Я лежал и, не шевелясь, следил за потолком, иногда я зажмуривал глаза, и тогда лампочка, которая рдела около самого носа, куда-то западала и пекла. Я переворачивался на другой бок, протирал лихорадочно глаза, но бред не исчезал, он надежно поселился во мне. Я видел перед собою подсолнечное поле, а может это был луг, где-то неподалеку текла река Сула, и на ее берегу паслись кони.

— Их було 25, — сказал Володя.

— Это были ваши кони? — заинтересованно спросил я у стенки.

— Да. Я пас их около реки, и они пили из нее воду.

— Это не ваши были кони, — оскорбленно возразил я, — у вас не могло их быть — 25. 25 — было у Кальнышевского[1], и он их пас в своей яме. Она была глубока, и туда никогда не заглядывало солнце. Там не было решеток и не было матового стекла, и солнца там не было. Эту яму проектировал инженер, который, конечно, имел высшее образование. Этот узник пас коней 25 лет, сидя там на голом камне и прося воды сверху — кони могли бы умереть от жажды. Они паслись около него, на берегу той реки, в которой никогда не было воды. Он был старым пастухом, и в 84 года, в конце концов, не так легко пасти коней, тем более, в полном мраке, когда непослушные кони могут куда-нибудь забежать... Как ему было тяжело!...

В 109 лет Кальнышевский впервые за 25 лет соловецкой ямы увидел свет, он еще увидел солнце, но уже никогда не увидел своих коней; кони разбежались, и он ослеп от света, о котором мечтал четверть века. Екатерина II умела любить мужчин, но она умела и ненавидеть их. Какая страшная ненависть невинных женщин! 25 лет в каменном мешке. Мой сгорбленный дедуня, как мог ты вытерпеть его, как мог ты выжить там со своими томимыми жаждой конями! Что, кроме баланды, еще поддерживало твое хилое тело? Что лечило твои немощные ноги и бессильный рот? И рассуди, что там Иисусовым мукам против твоих? Его распяли на кресте, и он спокойно умер. Он умирал на горе, он далеко видел перед собой, ему светило солнце и веял свежий ветер, ему легко было умирать даже в муках. Ты тоже мучился, но не умирал. Ты жил, а это была более страшная мука, чем Иисусова. Но Иисус был святым, его муки освящены верой и она дает пищу верующим тысячелетия. Его могло и не быть, его могли выдумать фанатики Иисуса, и его муки тоже. А ты — реальный мир и реальны твои муки. Ты жил на самом деле и знал, — ради чего жил. Они молятся перед сном образам и не подозревают того, что могли бы молиться не распятому мученику, а тебе — последнему кошевому Запорожской Сечи, и их вера была бы более справедливой, чем вера в потусторонний мир, в тот вымученный рай, насквозь нереальный... Ты верил в реальное, но его боятся и ему давно не молятся... Кальнышевский в каменной яме! Это страшнее распятия: живым закопан в землю человек...

Я никак не мог заснуть. Было уже далеко за полночь. Спал город, спала тюрьма, спал Володя, спали его кони: он врал, что имел их 25 и пас на берегу моей речки, он плохой узник, думал я. Стена сталкивала меня на пол, и я лихорадочно держался за нары, чтоб не упасть. Но, даже если бы и упасть, то лучше упасть на руки. Я повернулся к стене спиною и сразу похолодел: противоположная стена стояла впритык ко мне. Я судорожно хватался то за матрац, то за нары, я не знал, что делать, потолок медленно ложился мне на грудь и душил... Тогда я не выдержал.

— А ну спать! — зашипел от двери надзиратель. — Бубнишь тут мне в полночь, еще разбудишь всех!..

— Послушайте, дорогой, не осудите, — я лихорадочно сползал с нар, мне что-то преградило дорогу к двери, но я как безумный полз дальше.

— Все отдам, — шептал я почти в беспамятстве, не зная куда деть длинные руки. — Пустите в коридор. Меня душат движущиеся стены... Я не хочу даром, я заплачу вам! Пустите, миленький

Коридор мне сейчас казался чем-то огромным, просторным, светлым, и я фанатично выпрашивался туда. «Теперь все спят, никто не увидит, поверьте» — как безумный шептал я. Я просил еще и тогда, когда надзирателя уже не было около двери...

■

— Падло! — заревел не своим голосом майор Гальский. — Подлая твоя душонка!... Сука!... Мра-азь, в ...

Его кулак проскочил перед моими глазами, я еле успел отскочить, тогда он размахнулся второй раз, и я снова увидел, раньше почувствовал, что снова взмахнула занесенная рука около самой моей головы. А он замахивался и замахивался, сердясь, что никак не попадет в больное место: мне чудом удавалось в последний миг откинуть вбок лицо.

— Хрен! Не бойся, — хрипел он где-то сбоку или уже сзади. — Бить не буду. К...

И снова кулак ползал по моему уху, и снова я неистово отскакивал, минуя все углы комнаты, не находя спасения. А он, разгорячившись, как бык, раскрасневшийся, здоровенный, скакал, как огромный паук, около меня, поворачивась, как акробат В какой-то момент мне показалось, что он уже где-то надо мной, подо мной, отовсюду тыкал в меня кулаками.

— Не бойся, хрен, не бойся, дурак! — не переставал он орать, и я никак не мог понять: или ему правда не удается ударить меня, или он просто и не думал ударить, а пугает, подвергает психической обработке. Но стоило мне взглянуть на его лицо, перекошенное злобой, и слова «не бойся, не ударю» звучали для меня совсем неуспокоительно. Мне казалось, что ему не терпится как-нибудь «не промазать». Сейчас он напомнил мне того пьяного парня, который, сдирая с девушки одежду, не перестает, захлебываясь, обещать ей, что не притронется... лишь... просто... будет лучше... если она... будет голой...

Следователь сдерживал его, хватал на полдороге к моей голове руку майора Гальского и успокаивающе корил его, но он коварно вырывался и все начиналось сначала.

— Что, Драч? — кричал он. — Строите из себя героев, раздуваете авторитеты, а он несет какой-то бред. Драч... Такое г.., как и ты, как и все вы со своими Дзюбами и Светличными! Еще какой-то Холодный на орбите появился? Мы из него тут горячего сделаем! Кайся, сволочь, пятки будешь лизать, но уже будет поздно!.. Всю гниль с себя вылизывай!..

Он выбежал из комнаты следователя, а я присел на стул, и сразу у меня все поплыло перед глазами: и следователь, и прямоугольник стола, и стены. Затем они внезапно останавливались в каком-то удивительном для меня положении, а потом начинали двигаться в обратном направлении.

— Как он смеет? — прошептал я. — Разве можно позволять себе такие вещи с людьми?

— Вы не сердитесь на него. Майор Гальский хороший человек, — сказал спокойно следователь. — Просто сейчас много антисоветчиков завелось и у некоторых работников не выдерживают нервы.

«Если у кого-то не в порядке нервы, он может пойти и наколоть какой-нибудь вдове дров, может взять шефство над свинарями, но позволять себе такое с людьми...»

— В вашем дневнике записано, что вы как-то были у Ивана Светличного и разговаривали с ним о разном. Правда тут записано, что разговор касался только литературы и живописи, но навряд ли, чтобы вы, такой любопытный человек, обошлись лишь этим. Наверное, вы и политики позволили себе немного, что-нибудь доказывал он, безусловно, вы возражали... Мы понимаем, что вы ему ничего такого не говорили, но он не без этого... И вот вы как честный и добропорядочный человек и расскажите нам.

— Вы, например, работали над литературным процессом 20-х годов, вас, безусловно, интересовали, кроме Остапа Вишни, и другие писатели. Вот тут в вашем дневнике записано про Миколу Хвильового, про его участие в литературном процессе, про его отношение к Остапу Вишне. Вы, наверное, этими мыслями обменивались со Светличным. Что он советовал, расскажите...

— У него большая библиотека, какие книги вы из этой библиотеки читали, какие он давал вам домой? Может быть просил кому-то их передать? Вы, конечно, просматривая библиотеку, как и каждый образованный человек, обратили внимание, что там было немало редкостных книг, которые не мешало бы передать в библиотеку. Почему он этого не сделал? Может быть он хотел распространять их? Это, очевидно, так. И в этом не будет ничего подлого, если это подтвердить... А вот еще такое: все вы кричите (да и у вас забрали статью «По поводу процесса над Погружальским»), что сожгли библиотеку, сожгли очень ценные украинские старинные издания, так необходимые нашему народу, почему тогда Светличный, если уж так заботится о его просвещении, вместо сожженных книг не предложит своих? Это было бы намного полезнее, нежели давать кому-то читать, а тот — еще кому-нибудь... Такое, знаете, несерьезное занятие...

Голос следователя был мягкий и вкрадчивый, как у булгаковского кота. После бурного экспериментаторства майора Гальского такая перемена показалась мне теми умеренными пытками, когда человека вытаскивают из кипятка и несут голого на трескучий мороз, и там он, так и не придя в себя, теряет сознание снова. Он падает в глубоченную пропасть, ему все время чудятся призраки, которые сладко улыбаются, и соблазняют, как льстивая Ева запретным плодом, и он не в состоянии отказать им.

— Пишите, пишите, что может придумать только ваша следовательская фантазия. Пишите, что петлюровец, что я бандеровец, что я махновец, что я Чингис-хан. Только не трогайте моих друзей, они ни в чем не виноваты, они не давали мне ничего антисоветского, не создавали никаких тайных организаций, не готовили съездов...

Следователь старательно вел протокол, перевертывая листок за листком, потом откинувшись на спинку кресла, читал: «... находясь на квартире Ивана Светличного я не мог не видеть его огромной библиотеки, не мог не догадаться, что он наверное дает эти книги читать другим...»

Следователь был превосходным стилистом, ему мог бы позавидовать даже Фолкнер. Обычные вещи у него приобретали парадоксальное звучание. Из написанного выходило, что я ступив несколько шагов, одновременно совершил и государственный переворот. Я еще не совершил, но мог об этом случайно подумать. Я еще не подумал, но мог же я дойти до этой мысли... Он был очень удовлетворен своим протоколом и лишь просил меня расставить правильно знаки препинания.

Спустя некоторое время, чтобы совсем развеять мои сомнения, он подозвал к себе и чуть слышно, потихоньку, глянув на дверь, прошептал:

— Что нас может разделять с тобой? Я то же самое, что и ты. Только ты спишь тут, а я дома. Хочешь, я не вызову надзирателя, а сам отведу тебя в камеру?..

Это первый раз за время моего заключения мне не кричали «стоп», не щелкали пальцами, а рядом шел дружелюбный, улыбающийся человек и что-то рассказывал о воле. Но я не радовался этому: все мое естество захватил исступленный крик майора Гальского: «Что, честный? Да если сюда такие попадают, то обратно уже никогда такими не выходят!..»

■

Птица иногда так привыкает к клетке, что со временем не может прожить без нее. А ну попробуйте выпустить ее на свободу — и она погибнет. Человек — не птица, он творение высшего порядка, однако природа вложила в него много общего с птицей: он отчасти тоже не может обходиться без клетки — клетки-помещения, клетки-работы, клетки-еды, клетки-тюрьмы. Его гнетет все, а больше всего последнее: камера. Это почти физическое ощущение — чувство замкнутости стен камеры, которые всегда давят на твои плечи! Неожиданно ложатся четыре огромные стены, и хотя на самом деле груза никакого нет, но едва сдерживаешь себя, чтоб не крикнуть...

— Слушай, — сказал мне как-то Володя, — а не хочешь ли ты переписываться с одним из своих подельников?

— А разве это возможно?

— Конечно, — сказал он. — Это все очень просто. Если хочешь, я тебе, как старый тюремный волк, все устрою.

— Нет, знаешь, мне не с кем, да и о чем?

— Ты еще ничего не знаешь про туалет. Там всегда проверяют после тебя, чтоб не оставил какой-нибудь х... или не нацарапал ее на стене. Но я знаю такие места, которые не сидят ни у одного надзирателя в башке!

Он убеждал меня весь день и с таким неподкупным упорством, что оно меня неожиданно насторожило. После его нереальных коней — и вдруг такое реальное дело.

— Нет, знаешь, я не хочу.

Тогда он оскорбленно присел на кровать и какое-то время молчал.

— Если ты, чудило, боишься такого способа, то есть другой и тоже законный. Возьми в библиотеке книжку и на последней странице расставь точки над буквами и так сложишь любой текст.

Меня это очень развеселило.

— Но как же передать?

— А это раз плюнуть. Передадим через кого-нибудь записку, чтоб друг взял в библиотеке эту книжку, что ты брал, пусть она будет под номером 9, или таким, что оканчивается на 9... Темнота!..

Я подошел к окну и стал смотреть, как растет лук. Кажется, я взял кружку и полил его.

— Дай кружку, — сказал он. — Дай кружку и стань около волчка у двери.

— Зачем? — спросил я, не поняв его слов.

Он пристроил на груди, как бы для чтения, книгу. Тогда приложил к стене 66 камеры донце металлической кружки и дважды постучал в стенку средним пальцем. Когда оттуда тоже отозвались двумя отстуками, Володя обхватил ладонью пустоту кружки и закричал в нее: «Кто? Сколько? Откуда... С кем? Какое дело? Прием». Он поспешно обернул кружку пустотою к стенке и припал ухом к донышку. Я с тревогой следил за его «разговором». Но внезапно позади зашерудил волчок, и Володя, быстро спрятав под подушку кружку, взялся за книгу. Я зашагал по камере, время от времени нетерпеливо поглядывая то на Володю, то на глазок. «Неужели услышали», — подумал я. Но Володя лежал спокойно, как будто ничего и не случилось, и я немного успокоился. Однако, через минуту это спокойствие уже тяготило меня.

— У тебя есть кто-нибудь знакомый, кто работал бы в музее какого-то искусства? — спросил он, выглядывая из-за книги.

— В музее? А что?., что?..

— Да... раскололся до с... Кто-то с ним сидел, так передал вот.

Раскололся?.. Как, когда, в чем?.. Меня очень поразило это слово. И теперь, после допросов, чудовищного недоразумения, когда все время чего-то ждёшь, когда ты — весь настороже — тогда любая мелочь вырастает до огромных размеров и иногда просто ошеломляет. Слова Володи, скептичного и даже циничного, совсем сбили меня с толку... Я не мог найти себе места в камере: колесо закрутилось, закрутилось где-то совсем рядом, как будто кулак майора Гальского...

Я стал неожиданно, как следователь, придирчивым, и те слова, что я до сих пор легкомысленно пропускал, слова Володи, начали меня занимать: я почувствовал в них скрытый вопрос, и даже больше... Тогда мне пришла мысль, что Володя наседка, обычный стукач, он ленится изменить даже вопросы, которыми его снабдил следователь. Теперь я был между двух огней и какой-то из них должен был сжечь меня... Володя неожиданно ни с того, ни с сего раскричался. Это было на другой день, после переговоров через кружку.

— Ты, чудило,... твою мать! Да я сам бы вас, коммунистов, таких, как ты — на сухой ветке перевешал. Ты врал людям, а в это время лелеял в душе черные мечты...

Такие же приблизительно слова говорил мне майор Гальский. «Что это, — гадал я, — телепатическая передача из одной головы в другую?» Володя суетился около дверей, махал неуклюжими руками, а потом скрипел зубами и бил в грудь. Я закрыл глаза и совсем неожиданно дошел до нехитрой вещи: меня обрабатывает не Володя, а майор Гальский, не Володя, а именно майор Гальский.

— Что с тобой, Володя, — прошептал я и отступил к стене. — Как ты смеешь такое говорить?..

Он опомнился, смешался, пожал плечами.

— А ты испугался? — поспешил сказать он. — Испугался? А я пошутил. Взял — и пошутил. А ты — герой! Что же ты будешь делать на допросе, когда тебя раз-два и — к стенке, к стеночке?!..

Он не выдержал, все изменило ему: и движения, и сердце, и тогда, чтоб как-то загладить свой промах, он запел. Впоследствии я понял, что и тут он хитрит, выбирая песни определенного направления. Стоило ему сделать большую паузу, как глаза настороженно останавливались на мне.

«Гей, там далеко на Волыни Повстала армия УПА...»[2]

У меня в дневнике было упомянуто имя переводчика Юлия Даниеля. Я познакомился с ним в Москве совершенно случайно и мы разговаривали не больше пяти минут. Припоминаю (этот разговор был записан у меня в дневнике, который изъяли во время обыска), я рассказал ему модный тогда в Киеве анекдот о гороскопических предвидениях числа 12. В 1905 году была одна революция, через 12 лет в 1917— другая, плюс 12 — утверждение культа Сталина, плюс 12 — трагический 1941, плюс 12 — смерть Сталина и великого культа, плюс 12 и наш 1965 год... Выходит, что-то должно случиться... «Что в этой стране еще может быть, — ответил Даниель, — революция была, культ был...».

Следователь упорно акцентировал на мои записи в дневнике. Большинство из них ничего не значили, хоть он и выискивал «крамолу». А этот случай почему-то все время обходили. Это меня очень настораживало. Если выискивать «крамолу», то не лучше ли было ухватиться за этот анекдот?..

Как-то мы с Володей пошли на прогулку в туалет (это небольшая хитрость узника побыть в просторном туалете как можно дольше или хотя бы немножко освободиться от тесной, удушливой камеры). До сих пор нам всегда выдавали для служебного пользования чистые бумажки, а на этот раз, как ни удивительно, кусочки газеты.

— Слушай, — живо сказал он, вот на моем кусочке упоминается про какой-то процесс по вашей статье.

Первое, что мне бросилось в глаза, это фамилия Юлия Даниеля. Его судили... Какой Даниель?.. Из Москвы?.. Тот самый, что упоминается в моем дневнике?.. Но в заметке из Баку не указывалось, где именно проходил процесс: в ней лишь какой-то пенсионер горячо осуждал поведение нечестивца. Если это правда тот Даниель, тогда почему следователь не выясняет мои связи с ним. почему обходит молчанием?..

Я поднял голову и глаза-в-глаза встретился с настороженным взглядом Володи. Он сразу же отвел его в бок и бросился мыть под краном руки, но я уже начинал кое-что понимать...

■

Завхоз всегда приносил в камеру ветер веселья. Он исходил от его солдатских острот, а также от лезвия, тупого, как цыганский топор. Бриться таким, конечно, могли только отчаянные люди, поспорив с кем-нибудь на солидный залог. Сегодня он вошел, загадочно усмехаясь, высокий и радушный.

— Кому тут пахнет женитьбой? — спросил он, похлопав меня по плечу. А ну брей, пан, свою кобылу, а то невеста сбежит от тебя с падучей.

День был без одного — Юрьевым: лезвие называлось «Нева» и было новое, завхоз не следил за мной, когда я брился, завхоз совсем не переживал за мои вены и казался мне тем разумным снобом, который знал, что даже идиот не вздумает отправиться на тот свет, когда внизу ждет невеста, а может быть, даже и сама сударыня-свобода, в которую я не переставал верить. Завхоз сказал, что для полного порядка мне не хватает лишь «Красной Москвы», но контре это не положено, и вот я, миновав коридор, вступаю в светлую широкую, как улица (такие сравнения очень часто приходят после удушливой камеры), комнату. Посредине ее стоял стол буквой Т, покрытый синим сукном. Около него стояли незнакомые мне люди, солидные, хорошо одетые (такое впечатление, что я — посол и попал на прием к президенту),

— Это председатель комитета государственной безопасности Украинской ССР, — сказал кто-то слева и я увидел за столом бодрого пожилого человека, который дружески улыбался мне.

— Прошу садиться, — живо сказал он. — Что вы такое сделали, почему здесь?..

Я был тогда очень растерян, и, помнится, наговорил досадных глупостей.

— Мой друг. — сказал я тихо, — в мае 1965 года оставил мне статью «По поводу процесса над Погружальским», которую я не успел до ареста прочитать, так как был перегружен работой, связанной с защитой диссертации...

Я еще хотел что-то сказать, но меня поспешно стали перебивать отовсюду незнакомые люди:

— Он в обкоме партии работал... Он не предупредил нас... Он скрывал... у него были среди наших работников лично знакомые, и никому об этом не сказал!..

Эти голоса слились, и теперь в комнате поднялся гам, как будто по железной бочке лупили палкой. Вдруг все, как по команде, стихло и приятный, уравновешенный голос снова спросил:

— Нет ли у вас претензий к следователям?

Я никак не мог прийти в себя и от волнения делал все наоборот. Я что-то хотел пробормотать, но не успел, как меня уже цапнули за локоть и повели в камеру. У-у-у... идиот! — шептал я, забившись на койку. Как я ненавидел себя в это мгновение. Ведь была возможность все наконец выяснить, доказать людям, что я невиновен, что я... И он бы понял меня, он бы приказал им...

У меня в голове все перепуталось, я напоминал, наверное, ребенка, которому дали конфетку, но сразу же отобрали, сказав, что он ее украл. И тогда до меня неожиданно донесся чей-то тягучий, пронзительный плач: плакала женщина и плакала по-крестьянски, так плачут по покойнику в одном конце деревни, но в другом от этого крика становится жутко.

— Ты слышишь, Володя? — спросил его я, так как испугался мысли, что схожу с ума, — кто-то плачет...

— Да-а... она вчера тоже выла. Как будто ее кто режет...

■

После этого посещения все со мною стали говорить украинским языком, а следователь потел, составляя протокол.

— Я верно расставил запятые? — спрашивал он. — Если встретите где руссизмы — к черту режьте!..

Через минуту он сказал:

— Я считаю, что мы больше «Договор Богдана Хмельницкого с царем Алексеем Михайловичем от 1654 года» не будем вменять тебе в обвинение. Мы тут посоветовались и решили, что это не антисоветское произведение...

Удивительный мир людей... Никто не может постичь его: ни художник, ни Бог. Никто не может сказать, вот тут он стоял, этот маленький ребенок, и пошел дальше, на самопожертвование, гордо подняв голову. Лишь близорукий может отважиться на такое. Только он может не заметить, как человек не подходит к окружающему, как выпадает из него, как маяк на верху скалы. Милый и добрый Иван. Почему-то все привыкли к нему обращаться просто так, как к близкому и чуткому человеку. «Комфорт» его небольшого жилища... Стол, два стула... и все четыре стены, заставленные книжными полками. Все его богатство, богатство человека, который знает ему настоящую цену. Тут истина заложена веками и мудрыми смертными. Тут жизнь и наше завтра. Можно все вычитать, как по звездам. Можно все знать вперед. Слабый день и армия приспособленцев. Вещи и не больше. Пустые кирпичи, которые топят себя в водке. Никто не может постичь настоящего человека, ни его самопожертвования... ни художник, ни Бог...

Такой Светличный, весь погруженный в книги. Если бы он только знал, как не вписывается в них, как выпадает, наподобие инородного тела, из своих литературных хлопот! Что-то гонит его отсюда в село, в цветущую гречку и деревья, к неспокойным пчелиным ульям. Как-то даже не верится, что такого человека не любили бы пчелы. Среднего роста, сухощавый, внешне спокойный, от него веет какой-то нехитрой человеческой благожелательностью. В его натуре никогда не бывает демон, наоборот, тут осела уравновешенность, мудрая сосредоточенность, уверенность в правоте своего призвания гражданина...

Окруженный толпой незнакомых людей, которые следили за ним, как за мавзолеем, он вошел в комнату следователя и сел на стул. Держась непринужденно и спокойно, он и тут не вписывался в обстановку, не подходил к серым зловещим лицам работников КГБ, не подходил к зарешеченным окнам, и мне снова подумалось про пасеку и село.

Нас по очереди спрашивали, когда мы познакомились, что говорили друг другу, — вопросы были на удивление мелкими и незначительными. Следователи все время прощупывали нас, домогаясь чего-то большего, а чего собственно, наверное, не знали и сами. Они презрительно, не скрывая своего цинизма, бросали на Ивана Алексеевича ехидные взгляды, прибегая время от времени к семиэтажным остротам, которые можно услышать от юристов энного класса. Меня спрашивали, влиял ли на меня Светличный, а если влиял, то как именно и с какой целью.

— Когда мы познакомились — сказал я, — мы пили с ним вино.

— Это было 23 августа 1963 года, и пили мы «Каберне»...

Но Светличного грубо перебили:

— Будете отвечать, когда спросим!

— Светличный передал с одним парнем вам из Киева записку, в которой писал, что с ним вы можете поговорить обо всем. Как вы поняли содержание записки и что значит: «обо всем»?

— Да, — сказал я, — правда получал от Светличного такую записку. Но объяснить, как я понял, что именно имел в виду Иван Алексеевич, не могу. Наконец, он тут и можете его об этом спросить.

— Мы спросим и без вас. А сейчас вопрос касается только вас. Прошу отвечать, как поняли текст записки?

Об этом тексте у меня выспрашивали целый час. Я совсем обессилел от бессмысленных вопросов и наконец умолк.

— Я давал ему свои стихи, — сказал я — Кое-какие из них были со временем опубликованы. — «С какой целью вы давали ему читать свои стихи?» — «Он литературный критик, и я хотел знать его оценку» — «Вы могли дать кому-нибудь другому, почему именно ему дали?» — «Я много читал его критических статей, они понравились мне своей объективностью, бескомпромиссностью, качеством оценок...»

Я вспомнил про себя один из процессов над Шевченко в царской России. Тогда следователи задавали ему такие же точно вопросы: «С какой целью сочиняли стихи? С какой целью вы побуждали в Киеве Костомарова?.. Кто такие... и почему они в своих письмах называли вас...» Это было 118 лет назад, я понял, что до сих пор в судебной практике ничего не изменилось: ни характер вопросов, ни язык, каким спрашивали, ни сами люди.

Хитроумные наводящие вопросы закончились, и следователь зашел в тупик. Я подумал, что их совсем не интересует: где и как мы встретились, о чем говорили, они хотели выпытать, влиял ли на меня Светличный, не посеял ли сознательно во мне зерна крамолы.

Он сидел впереди меня и я обратил внимание на его новые белые шерстяные носки. Он как будто понял мой взгляд и неожиданно сказал:

— Это мне жена передала, мне теплее, чем тебе...

— Замолчите! — сердито крикнул Львовский прокурор. — Или вы хотите, чтоб мы прервали очную ставку и вывели вас вон отсюда?..

Теперь меня оставили в покое с вопросами и перешли к Светличному. «Вы знаете, я этого не помню, — сказал он, — у меня последнее время очень усилился склероз. Я даже, представьте себе, никак не мог запомнить последние места своей работы и должен был записать их себе на библиотечных карточках».

Иногда чувствовалось, что его вся эта бессмыслица начинает раздражать, и тогда он помогал следователям в составлении протокола. «Пишите, — говорил он, — как вам удобнее перед кодексом, мне все равно. Только пишите именно то, что касается лишь меня. Я не хочу, чтоб за мои действия отвечали другие...»

Под конец нам дали минутку свободно поговорить.

— Ты такой румяный, будто сегодня с воли, — сказал я ему.

Иван Алексеевич усмехнулся.

— Стаж у нас почти одинаковый...

Он вышел, оставив во мне какую-то тихую радость, уверенность в себе и в хотя бы элементарной справедливости. Я долго ходил под впечатлением его улыбающегося лица. Единственного, как мне казалось, человеческого и нормального лица за несколько месяцев заключения. Он был веселый, хотя его тоже потерла машина следствия. Он, очевидно, намного раньше постиг средневековую бессмыслицу нашего дела, созданного комедиантами в гражданском. Он знал, что фальсифицировать можно абсолютно все, можно за что угодно осудить, даже за то, что мы перешли улицу в дозволенном месте. Все зависело от волшебной палочки, которую кто-то наготове держал в руках. Эта волшебная палочка уже сделала свое черное дело в тридцатых годах. Она сейчас находится в тех же самых руках, у тех самых людей: ничего не изменилось, кроме цифр лет. Вот она взмахнет — и тогда потянутся вагоны Кальнышевских и Курбасов, Драй-Хмар и Хвильовых... А потом... потом можно будет всех реабилитировать, прицепить мертвому ярлычек «жертва того-то и того-то»... и даже признать их за знаменитых. Забавные годы. Дети играют в политику. Дети самоуверенные и спесивые, мстительные и жестокие...

Когда мы снова остались вдвоем со следователем, я спросил его:

— Как вам нравится Светличный? Вы же впервые его видите?

— О! С ним нужно еще много поработать! — сказал он, — может тогда из него и вышел бы литературный критик.

■

Как-то я особенно ощутил свою тюремную никчемность.

Володя, переставляя спички, решился наконец рассказать мне свое приключение. Его кони были пустяк по сравнению с его судьбой. Я ахнул услышав, что он «преступник двух республик»...

В начале пятидесятых годов Володю заподозрили в связях с бандеровцами, и осудили на пожизненную ссылку в Среднюю Азию (тогда, даже если не предъявляли этой связи, все равно давали 25 лет, или пожизненную...). Там он находился до XX съезда, а потом после великих сдвигов его дело пересмотрели и разрешили вернуться на Львовщину. Через некоторое время он с товарищами организовал группу, и они тайно начали печатать брошюры и листовки антисоветского содержания. Один раз его поймали с чемоданом собственной продукции и с револьвером в кармане органы КГБ. Он как раз тогда направлялся в Закарпатье.